第33信(藤谷治から仲俣暁生へ)

仲俣暁生様

降れば水害、照れば灼熱という日本の夏を、青息吐息というほどではないにせよ、息苦しく暮らしているうちに、広い社会では恐ろしい出来事が次々に起こりました。七月には元首相が選挙の応援演説中に殺害され、八月にはアフガニスタンでアル・カイーダのザワーヒリがアメリカ軍に殺害され、そして昨日(8月12日)は、ニューヨークでサルマン・ラシュディ氏が刺されました。

元首相殺害の動機は、犯人の家族が宗教団体「統一協会」(旧、だそうです)に多額の献金をしたために家庭が崩壊し、元首相がこの宗教団体と深く関わっていたことにあると報じられています。

ザワーヒリ殺害は、9.11テロの首謀者の一人としての「報復」でしょうから、これにイスラム教がどのように関わっているかは、僕には複雑すぎて、ここにあっさりと書くことはできません。

ラシュディ氏への襲撃は、かつてホメイニ師が発布した「ファトワー」が関係していると思われます。「ファトワー」とはイスラム法学者が発する布告だそうですが、僕はまったくの無知です。ラシュディ氏の死刑を宣告したファトワーが出されたのは1989年、今から33年前のことです。昨日氏を刺した犯人は、24歳だそうです。

そんなことに驚いてはいけないのかもしれませんが、僕は衝撃を受けました。日本で『悪魔の詩』の翻訳者が殺害されたのは1991年の7月で、犯人は遂に見つかりませんでした。これもまた31年前の悲劇で、今度の犯罪者が生まれる前のことです。僕はおそらく、愚かに過ぎるのでしょう。ラシュディ氏への宣告は過去のものになったとばかり思っていたのでした。

僕はいずれの事件も報道を追いかけたり、詳細を調べたりはしていません。たまたま広げたインターネットやテレビをほんの少し見るだけですが、元首相殺害犯の母親が、統一協会に申し訳ない、と語ったという報道を見かけました。

元首相殺害事件以来、政治家が「旧統一協会」を集票組織と目していたらしいことが明るみに出て、ワイドショーなどは盛んに報じているようです。政治家たちも報道も、あの団体が人々を「先祖が地獄で苦しんでいる」とか「子供に災いが降りかかる」と言って脅し、多額の献金を搾取していることを、これまでは見て見ぬふりをしていたのでしょう。あからさまな洗脳であり恐喝ですが、しかしその恐喝をしている側も恐らく、信じていた(いる)のです。あるだけの金を吐き出さなければ、その人の先祖は地獄で苦しみ続けると。

ラシュディ氏にナイフを向けた凶漢もまた、「ファトワー」は絶対であり、遂行されなければならない神の法であると信じ切っていたのでしょう。彼がラシュディ氏の著作を読み、みずから判断して凶行に及んだとは、僕は思いません。

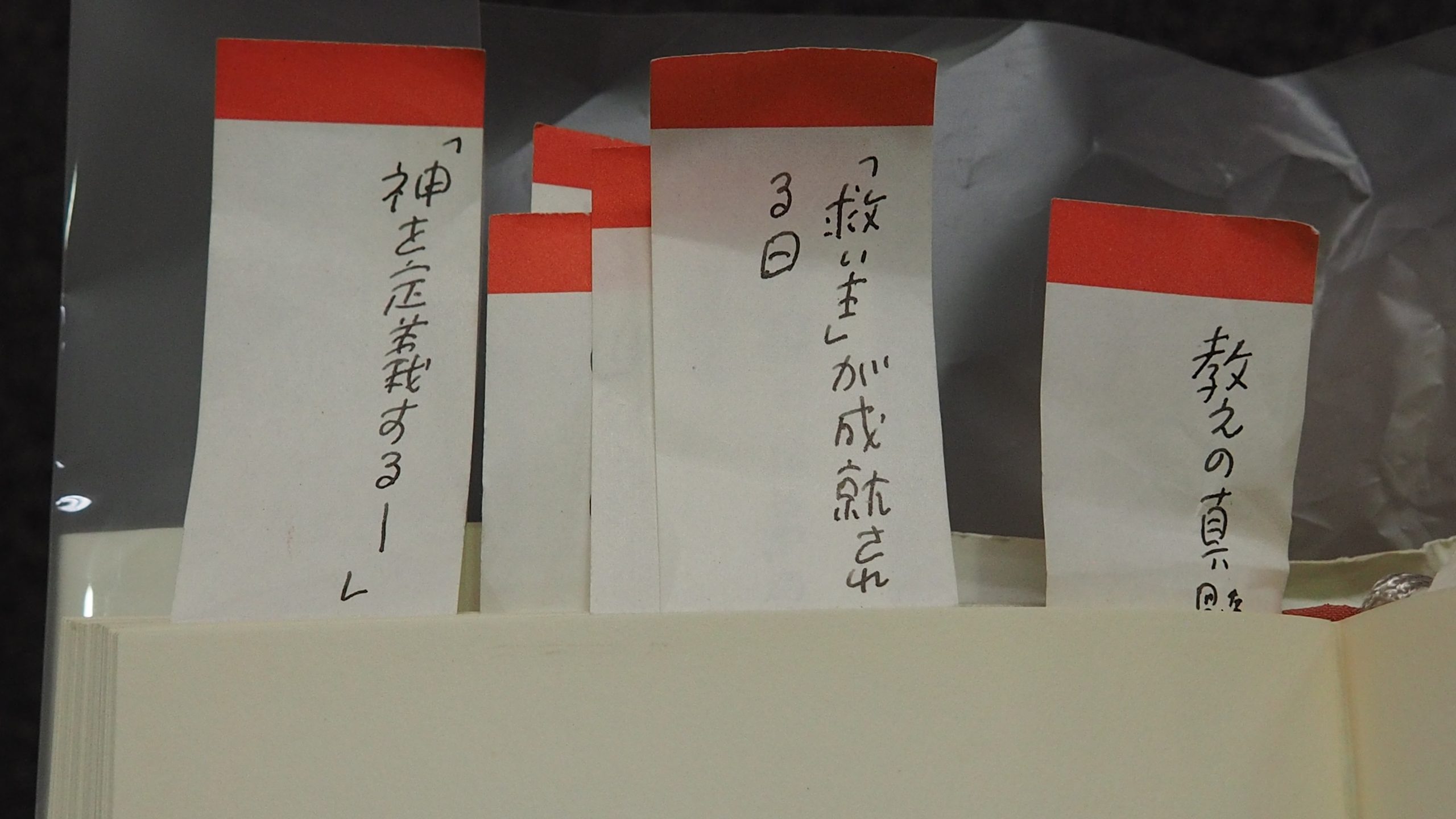

つまり宗教とは、ある種の人たちにとっては、自己の判断の外にあるものなのです。彼らのやっていることは恐喝でもなければ殺人未遂でもなく、神に与えられた振る舞いであり、そのように振る舞う自己を彼らがどう感じているか、考えているかは、彼らにはそう重要ではないのではないかと、僕には見えます。

彼らに感じ、考えるものがあるとすれば、それは「祝福」でしょう。この世の基準でそれが恐喝であっても、殺人であっても、それを為すことによって神には祝福され、天界の座を得るのです。彼らの感情と思考は神に直結しており、現世は神意を具現化するための場所であり、その具現化は神に試みられている自分によって為されなければならないのでしょう。彼らは結局、神の触媒のつもりなのです。

僕は何をだらだら書いているのでしょう。書きながら考えているとはいえ、こんなことは仲俣さんはとうに考えつくしているに違いありません。最近仲俣さんが論じている橋本治氏は、同じことを、僕よりはるかに深刻に考察しています。

僕はどこまでも自分の頭でしか考えていないのです。大のオトナが青臭いことを申しますが、僕はデビュー作から一貫して、自分の内なる神に質問しながら小説を書いてきました。どちらかというとキリスト教らしきものをネタにしてきましたが、聖書などろくに開きもせず、ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』のヨシュアとか、遠藤周作『おバカさん』のガストン君を念頭に置くことが多いです。

しかし、いくら「内なる神」にぶつくさ問いかけようと、「宗教」については何一つ理解できないんだと、最近の事件でつくづく思い知らされました。彼らの神は彼らの外にあるからです。ここで慌てて書き添えておきますが、「彼ら」とは宗教者のことではありません。「宗教」を動機とする犯罪者のことです。元首相の殺害者はこれに該当せず、殺害者の母親は犯罪者ではありませんが、宗教団体への献金によって家庭を崩壊させておきながら、いかなる法にも触れないというのは、僕には不可解です。

彼らは彼らなりに神を内面のものとしているのだ、という解釈もあるのかもしれません。しかしそれとこれとは似て非なるものです。僕が言う「内なる神」とは同時に、神は「外」にはいない、という認識でもあるからです。

神というのはまったく訳の判らないものです。何をしているのか、なんのつもりなのか、はっきりこうと答えられた人は、一人もいないんじゃないでしょうか。洗脳や恫喝、政治的な同調圧力、無反省な慣習の踏襲によって語られるのでなければ、神は「オカルト」、すなわち神秘的体験でのみ実感できるものなのでしょう。内村鑑三やパスカルのような高い知性による著作を読んでも、僕はそれを感じます。

神秘的体験は再現不可能なものであり、個人的なものです。本質的に他者と共有できるものではないはずです。誰かから神の実在について問われたら、僕ならこう答えるでしょう。いるかもしれないが、いたってしょうがないものだと。勉強しないで菅原神社に手を合わせたら試験に合格したという人はいません。人事を尽くして天命を待つというのは世渡りの真実ですが、人事を尽くさず天命にすべてを任せるのはただの愚か者です。

だから僕には宗教「団体」というのが判らないのです。僕の小説が読者の「共感」を得られにくい一因でもあるでしょう。実に多くの人間が、宗教とは(新興か古来のものかに関わらず)宗教団体のことだと思っていますから。自分以外の人間と神を共有できるとは、どう考えても思えない。駅前に立って通りすがりの人に「あなたは神を信じますか?」と尋ねてくる人間は、最近あまり見かけませんが、あんな愚問がほかにあるだろうかと思います。信じていたら、なんだ? 信じていなかったら、どうだというんだ? 「あなた」についても「神」についても何も得るところのないこんな質問が、ひところ冗談のように嘲弄されていたのは無理もありません。宗教とは宗教団体のことだと思いこんでいるから、こんな愚問が宗教者の口から出ていたのです。

恐らくこれは、旧「統一協会」におもねっていた政治家たちの目論見にもつながるのでしょう。しかしそれよりも深刻なのは、これがそもそも人間の「一人で考える」ことへの無関心、ないしは放棄に根差しているということです。一人で考えるということの難しさ、面倒臭さを、人々はあらかじめ知っているのです。一人で考えるより、誰かに考えて貰って、その人に判断をゆだね、その人につき従っておく方が、はるかに楽で「効率」がいいのです。その隷従が極端化することで、種々の、取り返しのつかない悲劇にもつながっていく。このひと月ほどの間に起きた社会的な事件は、僕にはそのように見えてしまうのです。

こうなるともはや、話は「啓蒙の自己崩壊」(ホルクハイマーとアドルノ『啓蒙の弁証法』序文)の問題で、神だの宗教だのとはかけ離れているのかもしれません。しかし「何故に人類は、真に人間的な状態に踏み入っていく代りに、一種の新しい野蛮状態へ落ち込んでいくのか」(同)という、第二次世界大戦下に問われ、こんにちなお有効な問いの淵源には、本来なら他者と共有できない神秘体験であるはずの宗教が、なぜか同調圧力として作用し、国家の統一や敵味方の峻別にもちいられたという歴史があると思います。

こんにち宗教は、その集団性というか、団体としての性格や成立要件がひたすら問われているように見えます。僕はそこから何とかして「一人で考える」ことの重要性を、それこそ「啓蒙」しなければいけないんじゃないかと思いますが、そこまでで僕の思考は払底してしまいます。仲俣さんにこの手紙の、マーそれなりな苦悶が届いてくれるといいのですが。

(第1信|第2信|第3信|第4信|第5信|第6信|第7信|第8信|第9信|第10信|第11信|第12信|第13信|第14信|第15信|第16信|第17信|第18信|第19信|第20信|第21信|第22信|第23信|第24信|第25信|第26信|第27信|第28信|第29信|第30信|第31信|第32信|第34信につづく)