2019年1月31日、来日中のジョン・オークス氏(OR ブックス共同経営者)と、彼を長い時間をかけて取材し『ベストセラーはもういらない』というノンフィクション作品を執筆したジャーナリストの秦隆司氏を招いての講演会「生き残るための出版マネージメントとは?」が東京の日比谷図書文化館にて行われた(当日に会場で配布された「アイデアの錬金術 出版と文化」という小冊子も上記サイトから入手が可能)。

オークス氏は1961年ニューヨーク生まれ。ORブックスの創業以前にはAP通信や、サミュエル・ベケットやヘンリー・ミラーの小説の出版で知られるグローブ・プレスで働き、伝説的な文芸編集者バーニー・ロセットと出会った(当時のエピソードも『ベストセラーはもういらない』で語られている)。

1987年にはフォー・ウォールズ・エイト・ウィンドウズ(4W8W)という出版社を知人と立ち上げ、同社を売却後、2009年にコリン・ロビンソンと共同でORブックス(OR Books)を創業した。電子書籍とオンデマンド印刷のみで「返本ゼロ」をめざす同社の出版活動は、未来の出版事業のモデルとして注目されている。

この日のオークス氏の講演内容はYouTubeにて公開されており、その概要は平凡社の「こころ」という雑誌(48号)に寄稿した「出版のオルタナティブな回路を切り開く」という記事でも触れた。この記事は翌日にオークス氏に対して行ったロング・インタビューの一部と、堀之内出版の小林えみ氏へのインタビューから構成されているが、「マガジン航」にはこのときのオークス氏のインタビューをフルバージョンで紹介したい。

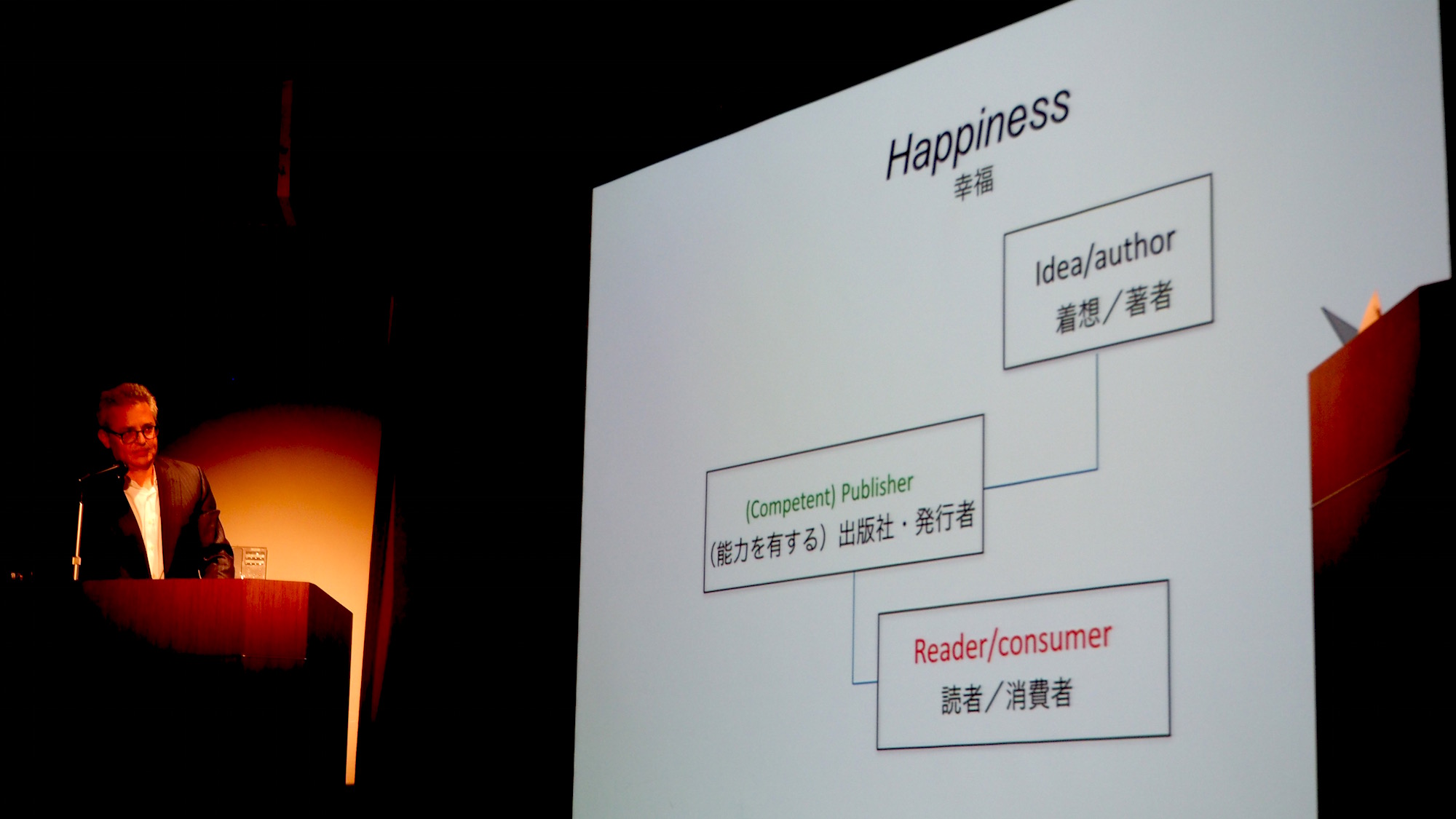

講演中のジョン・オークス氏。

働く人と出版界における多様性

講演の翌日、同書の発行元であるボイジャー社にて行ったオークス氏へのインタビューには、『ベストセラーはもういらない』の著者である秦隆司氏にも同席していただき、さまざまな助言をいただいた。

前日の講演で話題になった、アメリカの出版界における多様性という問題から話を切り出してみた。アメリカの書籍出版界における編集者の待遇は一般的によくないが、編集という仕事には一定水準の知識や教養が必要となる。そのため「セブン・シスターズ」と呼ばれるような東海岸の名門女子大出身の女性に出版界への就労機会が限られ、結果として多様性が失われている、という話だった。

秦:もともとあれは、ORブックスの共同経営者コリン・ロビンソンから聞いた話でした。ニューヨークの出版業界で働き始める人の多くは、出版社のある家賃の高いニューヨークに住まなければならない。しかし、初めは給料が安いので、結果的に、家族から経済的支援を受けられる恵まれた家庭の子女しか出版業かに入れない――と。

オークス:これについて私は少し違う意見をもっているんだ。アメリカでは長い間、商業出版は純粋なビジネスというよりも、異教徒的なビジネスとみなされてきた。「異教徒的」とは「アートでもありビジネスでもある」という両義性をもつという意味だ。つまり金儲けをしたいだけの人はやって来ない世界ということだね(笑)。

書籍出版社の給料水準が高くないのは事実だけれど、これまでORブックスで一緒に仕事をしてきたのは必ずしも有名大学を出た者ばかりではない。アメリカの出版界について一般的な話はできないので自分たちの話をすると、たしかに複数の人間でルームシェアしている場合もあるし、とくに恵まれた生い立ちではない人もいる。

皆に共通するのは本が好きだということ、そして私たちの信じる政治思想に賛同しているということだ。本のために貢献したいという気持ちがなければ、出版を生業とすることはできない。多少の犠牲を伴うのは仕方ないことだ。ORブックスでこれまで苦労を知らずに生きてこられたのは私だけだろう。

たしかに出版界における多様性の欠如は大きな問題だ。アメリカには人種による雇用差別を禁じる法律があり、私たちも雇用上の多様性確保にトライしてきた。ただ、わずか5人でやっている小さな出版社である以上、できることには限りがある。編集担当の私とコリンは二人とも歳をとった白人の男だから、多様性がないといわれればそのとおりだ。

ニューヨークで成功している白人以外の編集者もいるけれど、出版業界全体を見渡すと多様性の欠如が大きな問題であるのはたしかだ。なんとか対応していかねばならない問題だと考えている。

ジョン・オークス氏(ボイジャーにて)。

アメリカの出版業界の現状

――秦さんの本のなかで、アメリカの出版ビジネスの現状について「ほとんど死んでいる」と仰っていますね。もっともあれはモンティ・パイソン流のブラックユーモアだったのかもしれませんが、実際はどうご覧になっていますか。

オークス:ビジネスという観点からすると、現在のアメリカの出版業界はひどい状態だ。まさに「これは冗談だろ?」と言いたくなるくらいだ。将来への明白な見通しはまったく立っていない。日本の状況については何も言えないが、アメリカの状況と共通点はあるかもしれない。そしてこれは最初にされた質問、つまり「どんな人が出版業界に入ってくるのか」とも関わってくる。

楽観的なことばかりを言うつもりはないけれど、いまは出版界にとてもよいことが起きている状況だと思う。インターネットや電子書籍といった電子的な出版手法が登場したことで、比較的に低い投資額でも出版が行えるようになったのだから。編集の技能や本を美しく装丁する能力もたしかに必要だけれど、昔ほどの大きな投資は必要ない。

年寄りくさく聞こえるかもしれないが、30年前に私が出版の仕事をはじめた頃、1ページの組版には8〜9ドルかかった。でもいまはページ当たり約1ドルで組める。組版だけでなく印刷コストも急速に下がっている。電子書籍なら1ページあたり1ペニー程度までコストが下がる。こういう状況にはとても興奮させられるし、期待すべきだと思う。

――日本では、出版業界の人がテクノロジーを好まないという傾向があります。アメリカではどうですか?

オークス:いまは言われなくなったけれど、アメリカでも3年くらい前まではまったく同じ状況だった。出版業界の変化がここまで遅く、デジタル対応ができなかった根拠の一つとして、こんな例がある。当時、ある大手出版社では「広報本部長」と「デジタルマーケティング本部長」が別人だった。でもこの二つはいまや同じもの――つまりインターネットになった。

これを前提とすると、PRもマーケティングもすべて「インターネットをどう使うか」ということにかかってくる。それは新聞社が自社サイトのほかにもう一つ「◯◯ドットコム」という名のサイトをもつ、というレベルの話ではない。PRとマーケティングの部署が別れていた状況はいまではすっかり変わり、本の広告やパブリシティにおいてはインターネットが雑誌や新聞と同様、あるいはそれ以上に大切であるということに異論がある人はいなくなった。

アメリカでは最近、ほとんどすべての出版社が電子の世界にコミットしている。私たちが創業した10年前とはまったく状況が違ってきた。出版社のなかで電子版を出していないのは、アートブックや特別版、ハンドメイドの本を出しているところだけだ。アグリー・ダックリング・プレス(ugly duckling presse)というアートの限定版だけを出している出版社があるが、そういう出版社でさえ、とてもきれいなホームページをもっている。「publish」という言葉の定義からして、なにかを広めたいのであれば、出版社である以上、ホームページも持たず、自社の本をネット上で販売する機能をもたないようでは成り立たない。

秦:そういう状況のアメリカのなかでも、電子書籍とPODだけでやっているORブックスの存在はユニークだと思う。だから私はジョンにインタビューしようと思ったんです。

オークス:うーん、私は自分たちのやっていることがユニークだとはあまり言いたくないんだ。秦さんはわかってくれていると思うけれど、私たちは他の出版社とは違った視点でやろう、ということはつねに意識している。ただ電子書籍に関して言えば、いまはほとんどの出版社がある程度の投資をしている。

左は『ベストセラーはもういらない』の著者、秦隆司さん。右はオークス氏。

人員構成と売上構成

――会社の人員構成について教えてください。

オークス:いまORブックスには2人のエディター、つまり私とコリンがいる。それ以外のスタッフ構成は状況によって変わる。私はライツの管理も担当しているし、コリンはマーケティングの大半と定期的なメール配信も担当している。私たちの他にフルタイムで働いているのは、マーケティング兼ITアシスタントが1人と、制作担当のマネージングエディターが1人だ。マネージングエディターとは組版や校正の人を手配する仕事だ。さらにもう1人、広報担当のパブリシストを雇っているから、いまは総勢5人ということになる。

これ以外にも、必要に応じてマーケティングの人には来てもらっている。あとはインターンだね。アメリカの出版業界ではインターンは無償が普通だけれど、私たちはインターンにも人件費を支払っている。働いてもらいながら何も払わないのはおかしいだろう。世の中には無料で働くという人もいるけれど、それは恵まれた境遇にある人か、大学から金銭的な補助を得ている人に限られるからね。

組版はいろんな人に依頼しているが、いちばん優秀なオペレーターはインドのチェンナイにいる人だ。社内でやったこともあるが、外に出したほうが経済的にも安いし、早いし、楽なのでいまは外注している。

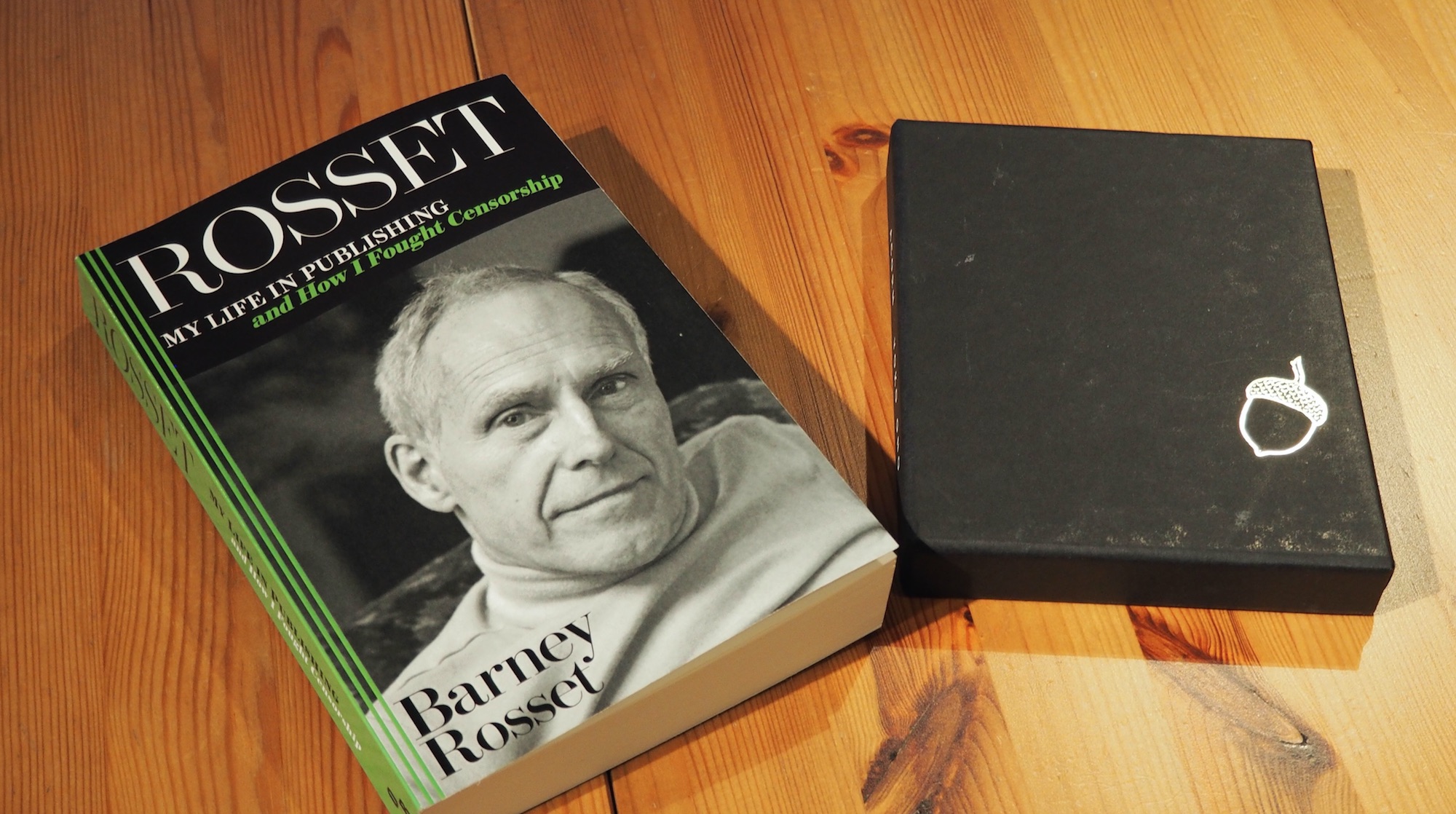

左はオークス氏に大きな影響を与えた伝説的な文芸編集者、バーニー・ロセットの評伝。右はオノ・ヨーコの詩集『どんぐり』の特装版。

売上の内訳は年ごとに違うが、だいたい三分の一前後がライツ(海外版権、サブライセンス等)からだ。電子書籍とPODの比率もタイトルによってずいぶん違う。たとえばオノ・ヨーコの『どんぐり(Acorn)』という本の場合、電子版はほとんど売れなかった。具体的な数字は覚えていないが、たぶん全体の一割程度だろう。でも、これは全体から見るととても低い数字だ。通常のノンフィクション本の場合、他の出版社でもだいたい同じだが、電子版の売上が全体の三分の一を占める。コンピュータやインターネットに関連した本(ジュリアン・アサンジの著書など)の場合は、電子版の比率が60〜70%を占めることもある。

オノ・ヨーコ『どんぐり』の販売ページ。特装版と通常版(電子書籍も含む)とがある。

ライツからの売上にはオーディオブックからの売上や、外国へのサブライセンス、パートナーシップからの収入など、ORブックス自身が本を売っていないものすべてが含まれる。オノ・ヨーコの本の場合はパートナーシップではなく、大手出版社とライセンス契約を結び、最初からまとまったお金をもらった。

刊行点数と在庫・返品

――経営的な面に話をシフトしていきたいと思います。これまでの発行点数はどのくらいですか。

オークス:はっきりした数字はわからないが、だいたい累計で120から130点だろう。ある年には30点も出したことがあったけれど、これはさすがに多すぎてコリンも私も大変だった。そのせいで黒かった私の髪の毛もこんなに白くなってしまった(笑)。 いまは年に20数点といったところだ。コリンと私がそれぞれ毎月1冊ずつ出す勘定だね。

――出版社を経営する上で、返品がないことはそれほど大きなメリットと言えるのでしょうか。

「返品がない!」、まさしくここが私たちのビジネスのいちばんエキサイティングなところだ。ビジネスとしてちゃんとうまくまわるんだよ。電子書籍とPODのデータをウェブサイトに置けば、物理的にはどこにも置かなくていい。電子書籍版であれば、ホームページからそのままダウンロードしてもらえばいい。PODの場合も10〜20冊程度をあらかじめ在庫として置けばだいたい2日以内に出荷できる。このモデルは本当にうまく機能している。

ただし、まったく問題がないなどとは言いたくない。というのも、このモデルはマーケティングをとても上手にしないと機能しない。どんな出版でもマーケティングは必要だけれど、こういう形態で出版をするときにはいっそう重要になる。2万冊も売れるほどのベストセラーはいらないが、200冊を売った程度ではダメだ。最低2000冊は売れないとこのモデルでも厳しい。

電子書籍とPOD(プリント・オン・デマンド)

――ORブックスの最大の特徴は、在庫や返品をなくすために本を電子書籍とPODだけで提供していることです。あなたは電子書籍とPODのどちらが望ましいかたちだとお考えですか。

オークス:公正を期するために、逆側のことも言っておかなくてはね。ここにコリンがいれば猛反対される意見だろうから。いつも私たちはレスリングの試合みたいに議論しているんだ。

コリンは、PODで本を売ったほうが一冊あたりではずっと儲かるという意見だ。たとえばこのバーニー・ロセットの評伝の場合だとPODは18ドル、電子書籍は10ドルで売っている。でも私としては、その18ドルには印刷代がかかっているし、郵送もしなければならない。郵送したものがお客さんの許に届かない場合、5人しかいない社員のうちの1人が、どこで本がなくなったかを追跡しなければならない。実際、そういうことがしょっちゅうある。

電子書籍のいいところは、売上の10ドルから著者への配分はあるけれど、残りの8ドルがまるごと出版社の取り分になるところだ。出荷もしなくていいので、こちらのほうがいいと私は考えている。私にとっては電子書籍がすべてだ。

たしかに、この秦さんの『ベストセラーはもういらない』はすごく綺麗に装丁された本だ。残念ながら私には日本語は読めないが、綺麗な本だということはわかる。装丁もよいし、本文や見返しの紙もいい。モノとして、とてもいいものだ。ただ、「読めればいい」という本の場合、PODで紙の本にしなくても電子版で十分だと私は思う。本の未来はたぶん、二分化していくだろう。モノとして綺麗な本と、純粋に電子版だけの本とに。

――電子書籍とPODだけで出せば、ORブックスから出るすべての本は黒字になるのでしょうか。

オークス:とてもいい質問だが、これにはすぐ答えられる(笑)。利益を生まない本、あきらかに儲かっていない本もたくさんある。けれども、これはいつも驚かされることなのだが、電子書籍でもPODでもたいして冊数が出ていないような本が、外国への版権でけっこうお金を生んだりすることがあるんだ。売上の源泉はいろいろなところにある。いろいろな利益の上げ方があるのが、いまの時代に出版をすることのよいところだと思う。ただ、儲かってない本があることは事実だね。

マーケティング手法について

――顧客リストはどのようにして獲得し、拡大させていますか。電子書籍の最大の問題はディスカバラビリティ、つまり読者に本を発見してもらうことの難しさです。

オークス:アメリカも状況はまったく同じで、電子出版という新しい世界に立ち向かおうとしている出版社にとって、ここがチャレンジにおける最大の要点だと思う。

ひと昔前であれば、自分のお気に入りの本屋さんに行くと、「ああジョンさん、あなたはマイケル・シェイボンという作家が好きだったよね、だったらニール・ゲイマンなんてどう?」みたいな話をしてくれた。でも電子書籍だと、そういうことが起きない。一つの方法として、かつて本屋さんが無料の本をサンプルとして配っていたのと同じように、私たちも無料の電子版を提供したりしている。

1960年代末のニューヨーク市のゲイ・レヴォリューションを描いた『プライド』という写真集を出したとき、この運動に関係するLGBTの人たちのコミュニティに入り、こういう本に関心はないですかという話をしてまわった。自分たちが出す本に関係のありそうなコミュニティの中の人たちに働きかける活動はつねにしている。

1960年代末ニューヨークでのゲイ・レヴォリューションを描いた写真集『プライド』。

――出版社が読者を直接知っているということが、ORブックスのビジネスモデルの肝だと私は考えています。その理解は正しいでしょうか。

オークス:まったくそのとおりだ。昨日のレセプションで江戸時代の軍事を専門に一人で出版をやっていきたいという若い人に話しかけられた。彼がその分野にフォーカスできているのは幸いなことだ。武士の刀に興味をもった読者は鎧にも興味をもつ可能性が高い。専門性の高い出版社の場合、メーリングリストは一つで済むからね。

この方のやろうとしている出版社の場合と比べると、ORブックスが扱うトピックは広い。メーリングリストの大半は、少なくとも一度は私たちの本を買ってくれた人たちだが、政治の本もあればオノ・ヨーコの本もある。多少はオーバーラップするかもしれないが、両者の読者層はかなり違う。どうやってメーリングリストを運用すればいいか、私たちは考えうることをすべてやってきた。

まずウェブに本の情報が上がったら、すぐにメールを送る。メールを開いたかどうかはすぐわかるので、開いていない人にはもう一度送る。本が出荷できるようになったらまた送り、イベントを打つときにも送る。とにかく、読者に届くまで何度でもダイレクトメールを送るんだ。

――そういう顧客リストはどうやって作り始めるのでしょう。

十年前にORブックスを始めたとき、私とコリンにはたくさんの知り合いがいたから、最初はそこから始めた。本のイベントを開催するとその場でサインアップしてくれる人がいるし、本を出版するたびに新規の人が入ってくる。その一方で脱落していく人もいるから、リストの総数をなるべく維持できるように努力している。

メーリングリストの人数は、この数カ月は5万5000人程度で推移している。自分としては、できたら数十万人まで行きたいとは思っている。この5万5000人の大半は、少なくとも一度は私たちの本を買ってくれた人たちだ。なかにはバーニー・ロセットの本も、オノ・ヨーコの本も、『プライド』の本もぜんぶ買ってくれた人もいる。そういう人たちは、私たちと自分のテイストが合っていると思ってくれている人だ。本当だったら5万5000人全員がそうやって、私たちが本を出すたびに買ってくれたらいい(笑)。そうなれば状況はまったく変わる。

アマゾンとの関係について

――小さな出版社にとって、アマゾンは天使でもあり悪魔でもあります。ORブックスはアマゾンとどういう距離感で付き合っているのでしょうか。

オークス:きょうの午前中、4人の侍と赤い鬼が戦っている絵巻物(酒呑童子絵巻)を根津美術館で見てきたんだ。私にはあの鬼がアマゾンに、そして鬼に首を切られているのが出版社に見えた(笑)。アメリカの状況はご存知だと思うが、アマゾンの問題として大きいのは、「アマゾンを通して売ると、お客さんが誰かということがわからない」ということだ。たしかに売れた本に対して一定の比率でお金は入ってくるが、その顧客がシアトルに住んでいる人なのか、ニューヨークに住んでいる人なのかということさえわからない状況で、本を売らなければならない。

しかも、そこで本を買ってくれた人がリピーターになってくれるかというと、アマゾンのサイトには戻ってくるかもしれないが、出版社にとってのリピーターにはならない。顧客リストを作ろうというときには、アマゾンの存在は少しもよいことではない。お客さんと何かを一緒にやっていこうと考えるなら、アマゾンに頼るのではなく自分たちでやったほうがいい。結果的にそちらのほうが利益率も高くなるしね。

ORブックスの場合、紙の本ではアマゾンとの直接の取引はいっさいやっていない。厳密に言うと、PODや紙の本の場合はまったく取引はないが、キンドルによる電子書籍のみ許可している。ただし、アマゾンと同様にバーンズ・アンド・ノーブルでも紙の本は売っていないんだ。「小さなアマゾン」だけを差別するのはよくないので、平等にやっている(笑)。

やりかたとしては、まず自分たちのサイトでの直接販売からはじめて、少し時間を置いてからキンドル版を売ったり、他の出版社にライセンスを提供することによって紙の本を出す。どんなときもORブックスのサイトで必ずある程度の期間販売してからするようにしている。

いちばん理想的だったケースは、さきほどの『プライド』の例だろう。私たちのところでPODと電子書籍で売りはじめたのが去年の11月か12月で、アマゾンのキンドル版やライセンスによってバーンズ・アンド・ノーブルなどの書店のサイトに並ぶのは今年の5月だ。このくらいの期間を開けて売るのがパーフェクトなあり方なんだ。

というのも、アマゾンやバーンズ・アンド・ノーブルに自分の本がまったく並ばないと作家の人に怒られるんだよ。そういうときは、「大丈夫です、あとで出ますから」って(笑)。それまでの期間に、自分たちのサイトで十分に販売できる期間を確保するようにしている。というのも、アマゾンでキンドル版が出た途端、私たちのサイトでの電子書籍の売上はほぼゼロになってしまうんだ。

念のためにいい添えておくと、ライセンス契約を結んだ場合――たとえばオノ・ヨーコの『どんぐり』という本の権利をアルゴンキン・ブックスという出版社に売ったときも、そのライセンスは生かしておきつつ、私たち自身のウェブサイトでもPODの本や電子書籍を売ることができる。つまりOR ブックスから出た本は、つねに自社サイトから買えるようになっているんだ。

例外はペンギン・ランダムハウスとの契約の場合で、彼らはまとまったお金を支払ってくれる代わりに、ORブックスのサイトでは売るなという。たしかにけっこうな額をいただいたので、ペンギン・ランダムハウスとの契約の場合はORブックスのサイトでは売らないが、その他の場合はPODと電子書籍の両方とも自社サイトで売り続けている。

アマゾンで売れる比率は本によって違うが、経験上、どこかの大学で授業で使ってくれたりしない限り、本がいちばん売れるのは発売初年であることは変わらない。しかしアマゾンでも買えるようにした後は――小さな独立系書店やバーンズ・アンド・ノーブルで少し売れることもあるけれど――ほぼすべての客がアマゾンに行ってしまう。ライセンス契約を結んだ場合も同様で、契約先の出版社がアマゾンとの付き合いのある場合、やはりすべてアマゾンに行ってしまうんだ。

オバマ政権の時代に司法省にいる人間に「アマゾンは独占禁止法違反ではないのか」と聞いたことがある。一つの書店が全国の市場をほぼ独占しているのに、なぜアマゾンを分割させないのか、と。司法省がアマゾンを放置しているのは、消費者のためになっているからだそうだ。でも、その視点が見落としているのは、アマゾンは本屋にとってはどうなのか、出版社や著者に対してはどうなのか、ということだ。

いろいろな意味でアマゾンには危険が伴っている。こうした状況に対応するには出版社が一同になって、消費者に本を直接売れるモデルを作らなければならない。そうしないと、アマゾンの問題はどんどん大きくなっていくだろう。

「読者」と「消費者」

――昨日のプレゼンテーションであなたは「読者」と「消費者」という言葉を使い分けておられました。それにはなにか意味があるのか、あるとしたらどういう意味でしょうか。

オークス:その質問への答えは、私たちの出版活動の思想的な部分につながってくる。機能的な定義では、たしかに「消費者」と「読者」とは異なる。あなたがおっしゃったように、アメリカでも「読者」のほうが「消費者」よりも、よい意味合いに受け取られる。「消費者」という言い方をすると、資本主義的な感じが強くなるからね。

ただ私たちとしては、やはり読者を「消費者」としてみて、この二つを同じものとして扱うべきだと考えている。毎回違う人に個別にリーチしなければならないようでは、本を売るのはあまりにも難しい。読者をきちんとフックして、コンシューマーとして長く付き合いたいんだ。私たちのような左翼的な人間がこういう商業的な言い方をするとおかしいかもしれないが、新しい出版の世界ではこういう考え方が必要になってくると思う。

私たちには資産が二つある。一つは自分たちがつくりだしている「本」という資産、そしてもう一つが顧客の名簿だ。それが私たちの会社なんだ。

* * *

ジョン・オークス氏は日比谷図書文化館での講演の最後に、「出版というビジネスは人間関係に支えられている」と発言していた。これはたんに著者と編集者や出版者との関係という意味ではない。本を媒介として著者とその読者(消費者でもある、と彼らは言う)が作り出すコミュニティこそが、利益を唯一の目的としない「異教徒的なビジネス」の基盤だということではないか。ORブックスの活動から学ぶべきは彼らのビジネス・モデルではなく、そのことへの確信に満ちた姿勢だと私は思う。

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある