今年の4月2日、ある出版社の公式ブログにこのような記事が投稿され、大きな話題になった。

出版流通の健全化に向けて

小社の刊行物をご購読いただきありがとうございます。

日本のほとんどの出版社は、読者の方々への販売を取次会社(卸売会社)と書店(従来の売り場をお持ちの書店、インターネット書店あわせて)に、販売面で助けられています。ほとんどの読者のみなさまは書店で小社の本をお求めいただいているものと存じます。昨今、出版物全体の販売が落ち込むなか、書店の経営も厳しくなり、小社の本を店頭においていただける書店も限られております。すべての書店に小社の本が配本されることはむずかしいのが現状です。しかし、手にとってお求めいただく機会を小社としては維持していただきたいと思っております。ただのコンテンツとしてだけでなく、手にしていただいた時の手ざわり、装幀も、書店店頭で、ご覧いただきたいと思っております。

そうしたことから、小社としては、出版流通に携わる方々への利益を確保していただきたく、小社よりの出荷掛率を低くすることを考えております。大量部数の販売が見込めるものではない小社の本ですから、ほんとうに微力ではありますが、また、小社にとっては売上減となることから、苦渋の決断ではありますが、書店・取次・出版社が共存、共栄していくことに寄与したく、以下の表明を行いました。

読者のみなさまへは、小社の出版活動への更なるご高配をいただきたく、お願い申し上げます。

(出典:https://genkishobo.exblog.jp/27534992/)

「出版流通の健全化に向けて」と題されたこの声明を発表したのは、幻戯書房という中小出版社の代表、田尻勉さんだ。

「正味60%」宣言の衝撃

幻戯書房は2002年に作家・歌人の辺見じゅんが有限会社として創業した出版社だ。辺見じゅんは角川書店の創業者・角川源義の長女で、角川春樹・歴彦兄弟の姉にあたる。その辺見さんが2011年に亡くなられた後、株式会社として再スタートした際に田尻さんが経営の舵取りをとることになった。

幻戯書房代表の田尻勉さん。背後にあるのは在庫の本。

現在社員4名という小出版社である幻戯書房の取次との取引条件は、大手出版社や老舗出版社に比べると、さしてよいものとは思えない。にもかかわらず「出版流通に携わる方々への利益を確保していただきたく、小社よりの出荷掛率を低くすること」をみずから提案した。具体的には、業界で「正味」と呼びならわされている出版社からの出荷掛率を「原則60%」に引き下げるという。

個々の出版社によってこの正味は異なるが、一般的には67%程度のところが多く、好条件の出版社は70%を超えることもある。60%まで切り下げるとすると、好条件の出版社に対して卸値の段階で10%ものハンディキャップを背負うことになる。

では出版社の側が正味を引き下げることにはどんな意味があるのか。ごく単純化すると、小売段階での定価(日本の場合、出版物は再販制度のもとで定価販売が可能である)と卸値の差額が取次と書店の取り分になるのが、そこを現在より手厚くすることができる。出版流通のあり方はいま大きな変革期を迎えており、書店や取次といった流通現場は疲弊するばかりだが、幻戯書房はこうした状況に対して一石を投じたのだ。

それにしても、身を切るようなこの「声明」の真意はどこにあるのか。また発表後の反響はどのようなものだったのか。それを知りたいと思い、東京・神保町の駿河台下交差点近くのビルの2階にある幻戯書房に田尻さんを訪ねた。

「不公平」をなんとかしたい

4月2日に自社ブログでこの「宣言」を行った真意はどこにあったのか。

田尻 実はいつ言おうかと考えながら、半年ほどずっと温めていました。去年の秋ぐらいから、新刊の見本出しから搬入日までの期間を延ばされたりするようになり、そうこうしているうちにトーハンと日販が物流を統合すると言い出した。本来なら競争をすべき大手取次同士のこの決定には驚きました。

幻戯書房は販売面において既存の出版流通に依存しています。でもいまの疲弊した出版流通状況のなかで、営業職の努力でカバーできることには限りがある。ただ、うちは営業専任者を置いていないので、その人件費のぶんだけ正味を下げることができる。経営者としてのそうした判断もありました。

実際、この業界は不公平なことだらけなんですよ。さまざまな不公平があるなかで取次も書店も立ち行かなくなっているのに、その現状に対して誰も声を上げないのはおかしい。ただ他社に声を掛けて一緒にやろう、というのは談合めいてよくない。どうせ言うなら最初に言い出したほうがインパクトがあるだろう、と(笑)。

出版業界には大手と中小版元あるいは老舗と新興版元とのあいだで、取引条件をはじめさまざまな不公平な慣行が残っている。そうした構図を可視化させることが、今回の提案の一つの目的だったようだ。

田尻 それに、これは他の取材でも言っているので申し上げますが、アマゾンの問題があります。いまアマゾンが出版社に対して直取引をするよう大々的に呼びかけていますが、その条件がやはり6掛けです。でも、率直に言ってアマゾンのやり方はよろしくない。

どの出版社も、アマゾンとどういう取引をしているのかをなかなか明言しません。守秘義務があるのでしょうが、実際はけっこうな数の出版社がアマゾンと直接の取引をされている。なぜアマゾンだけを取引条件面で優遇しなければいけないのか。そこでもまた、あらたな不公平が発生することになるわけです。であれば、うちはすべての取引先に対して同じ条件で揃えよう、それも先方から言われるのを待たず、こちらから声をかけて励まそう、ということなんです。

トーハン、日販、大阪屋栗田といった大手取次からは、4月にこのブログを書いてすぐに、ありがたいお話だという反応をいただきました。取次の方々には、正味を60%に下げるかわりに取引条件の細かな部分について、幻戯書房としてはこうしてほしいというお願いをしています。現在は各社でご検討いただいているところで、そのお返事を待っている状況です。

本は高くてもいい

出版社の側から正味を下げるというのは大胆な提案だが、これができる版元は限られているかもしれない。幻戯書房から出る本は3000円台から4000円台のものが多く、比較的に価格が高い。そうした本を求める読者の顔がある程度見えているからこそ、今回のような提案ができたのではないか。

田尻 正直に言って、出し物には自信があります(笑)。でもこれは他の出版社に対しても言いたいのですが、そんなに値段を安くしなくては売れない本しか作ってないのでしょうか。現実に本が売れない以上、読者は減っているけれど、その理由は本当に「本が高い」からなのか。そういう拒否反応が読者側にある、というのは誤解ではないでしょうか。むしろ今は、マスセールスを狙って本づくりをしていてはダメな時代だと私は思うんです。

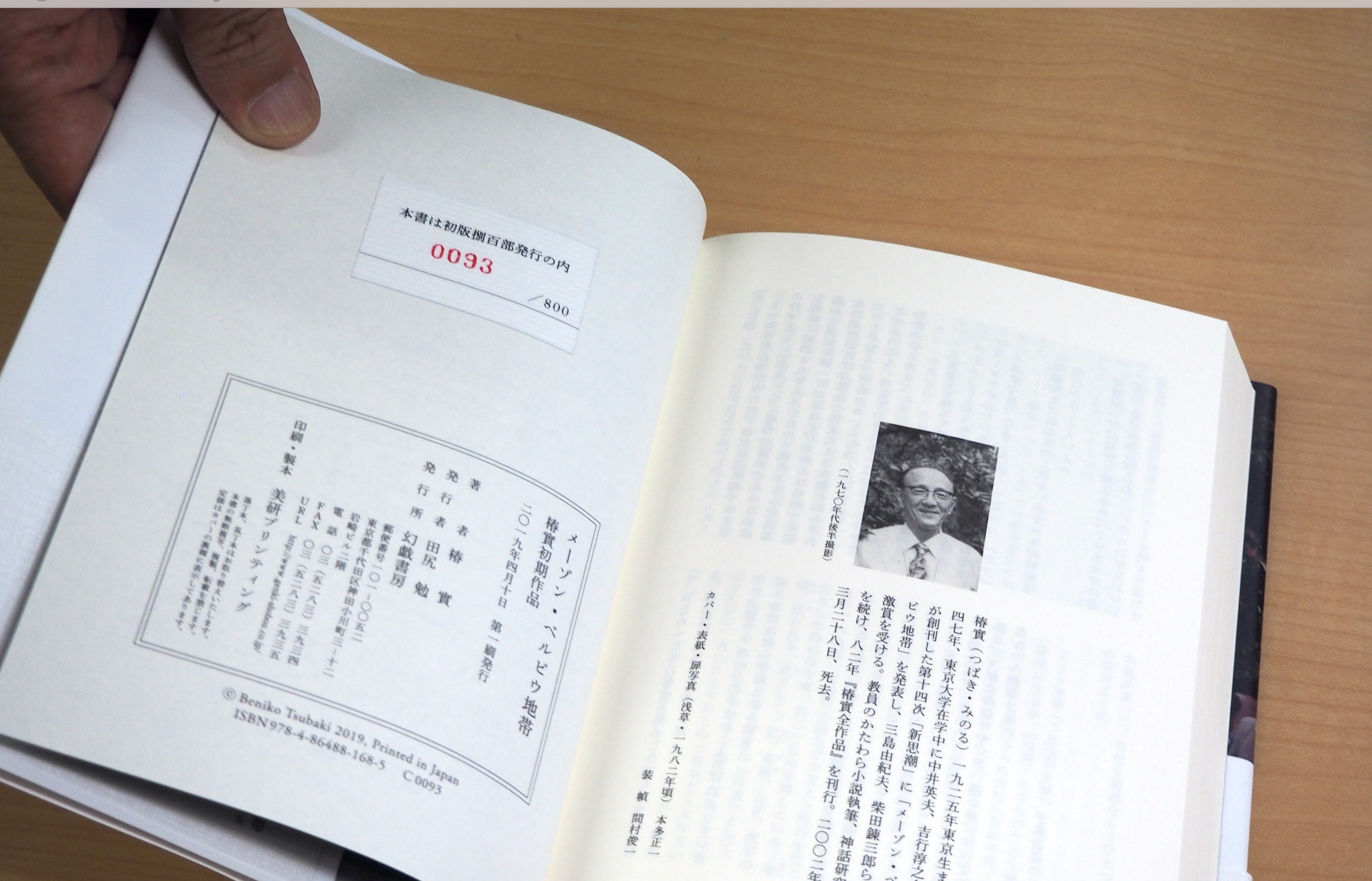

初版800部のこの本の奥付には通し番号を入った紙が貼られている。

田尻さんがこうした考えをもつようになった一つのきっかけとして、幻戯書房に入社する前に在籍した藤原書店の創業者、藤原良雄さんの本に対する考え方がある。

田尻 経験的にも、本の売れ行きを決めるのは価格ではない。だから「本は高くてもいい」と私も思います。藤原良雄さんという、良くも悪くも強烈な個性をもつ方のもとで働いたのですが、藤原書店は「本は高くてもいい、定価は目一杯つける」という方針の出版社でした。それはまさに幻戯書房の創業者である辺見じゅんがこだわったことでもあります。本を作るなら、美しい本を作りたい、装幀も凝ったものにしたい。そういう思いで出版を始めているので、本はある意味、贅沢品だという考え方があるんです。

正味を下げるという話でも、価格決定権は出版社にあり、それなりに設定すれば利益が減るわけではない。出し物が悪ければ売れないのは出版社の責任ですが、その責任を取次・書店に課すのはよろしくない。読者に負担をかけるのは本意ではないけれど、これからも書店や取次がやっていけるようでないと、業界全体がダメになってしまいます。

新刊書だけでなく、既刊書も含めて一括で6掛けにしますから、既刊書は利益がほとんどなくなる可能性もあるけれど、でもそれでやってみよう、と思います。その代わり、版元にも運賃分を負担してほしいとか、これまでの「部戻し」などのわかりにくい条件はやめて、正味という話に一本化しましょう、というのが今回の提案なんです。

こうした幻戯書房からの捨て身の提案に対して、書店や他の出版社からの反応はどうか。

田尻 私が発した言葉を意気に感じてくださって、有隣堂さんがすぐに反応してくれました。まだ取次を通しての具体的な条件までは決まっていませんが、幻戯書房のフェアをやると言ってくださったのはとてもありがたかったです。また独立系の小さな書店からも、直取引したいという動きがあります。

その一方で、出版社で明確なリアクションを起こしてくれるところは少ないですね。ある大手取次から伺った話だと、幻戯書房の取引条件であれば現状でも赤字ではないという。むしろ条件がいい出版社の赤字部分を、条件の悪い出版社が尻拭いする構図があるのが問題です。幻戯書房は出版梓会という業界団体に参加していますが、ここには「高正味」といわれる出版社も加盟しています。同業者からの反応がはっきりと返ってこないのは、どこかで反発を買っているのかもしれないな、という恐れはもっています。

〈遅い文化〉の意義

最後にやや具体的な話をうかがった。現状の定価をどの程度上げると60%という取引条件でもやっていけるようになるのだろうか。

田尻 たとえば今回、日本エッセイスト・クラブ賞をいただいたドリアン助川さんの『線量計と奥の細道』という本は、うまく行けばマスセールスも狙える可能性も秘めています。大手出版社であれば1500〜1600円という価格をつけるでしょう。でもうちでは2200円で出しました。この本の場合、正味を60%に下げたときは価格が200円程度プラスになると思います。ではこの本が2400円になったとき、読者がそれをどう考えるのか。私は、まあ大丈夫じゃないかと素朴に思うんですよ。

マスセールスを狙うような本と、学術書や趣味人的な読者に向けた本の流通は、最終的には別枠にするのがいいのではないでしょうか。もちろん、その線引きの仕方は問題になるけれど、なにか指針を出してくれれば、出版社の側で選択できる。本来は取次側からすべきそういう提案ができなかったのは、株主である大手出版社が、いまだにマスセールスを狙いたいと思っているからでしょう。

幻戯書房は新しいシリーズとしてこの夏、「ルリユール叢書」を創刊した。

田尻さんが今回行った「宣言」がもつ意味は、出版流通における取引条件の見直しにとどまらない。小規模な出版社が少部数の本を出し続けていくことができる現実的な基盤を残さないと、しっかりした本を読者に届けることができなくなってしまう、という危機感がそのおおもとにある。

田尻 今回の声明は直接的には取次や書店に対するものですが、皆さん忘れがちだけれど、出版業界というのは印刷や製本、紙屋さんなども含めてできあがっている。出版社は自分では工場をもたないメーカーですが、その部分を支える印刷や製本の人たちも立ち行かなくなりつつある。蔵書に堪える本、愛蔵したくなる本を作るというのが幻戯書房の基本的なスタンスなので、紙の本でなければできないような造本をやったりもしますが、いまでは箔押しのような手の凝った上製本をやってくださる製本所が減っているんです。

この夏、幻戯書房は新しいシリーズとして、手に入りにくくなっていた世界文学の古典的作品を集めた「ルリユール叢書」を創刊した。その「発刊の辞」にはこんな言葉が掲げられている。

膨大な情報が、目にもとまらぬ速さで時々刻々と世界中を駆けめぐる今日、かえって〈遅い文化〉の意義が目に入りやすくなってきました。たとえば読書は、その最たるものです。

読書とは「世界が変化する速さとは異なる時間を味わう営み」であり、だからこそ「人間に深く根ざした文化」である、とこの文は続く。この叢書の第一回配本は20世紀スペインの哲学者、ミゲル・デ・ウナムーノの『アベル・サンチェス』と、18世紀フランスの小説家、ネルシアの『フェリシア、私の愚行録』。どちらの著者のことも私は知らなかったが、これらに続く叢書のラインナップをみただけでもわくわくする。まさにこうした、いまだに知らずにいた古典こそが〈遅い文化〉なのだから。

出版流通の仕組みは、たんにマスセールスの商品を効率よく届けるだけのものであってはならない。効率性と同時に、こうした〈遅い文化〉を支える仕組みとしてもあり続けられたとき、本の世界はようやく活気を取り戻すことができるのではないか。幻戯書房が投じた一石がどのような波紋を広げるか、その行方には読書という〈遅い文化〉の将来がかかっている。

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある