大人になったいま、迷子にはほとんどならない。

「ブックオフで迷子になる人」

そんな人がいるだろうか。いると思う。かくいう私がそうなのだ。さっき「私は最近迷子にならない」と書きながらなにごとかと思うだろう。しかしブックオフだとつい迷子になってしまう。いま、「迷子になる」と改まって書いたのは、今回の連載で「迷子になる」ことを改めて書いてみようと思うからだ。

ブックオフで「迷子」になる

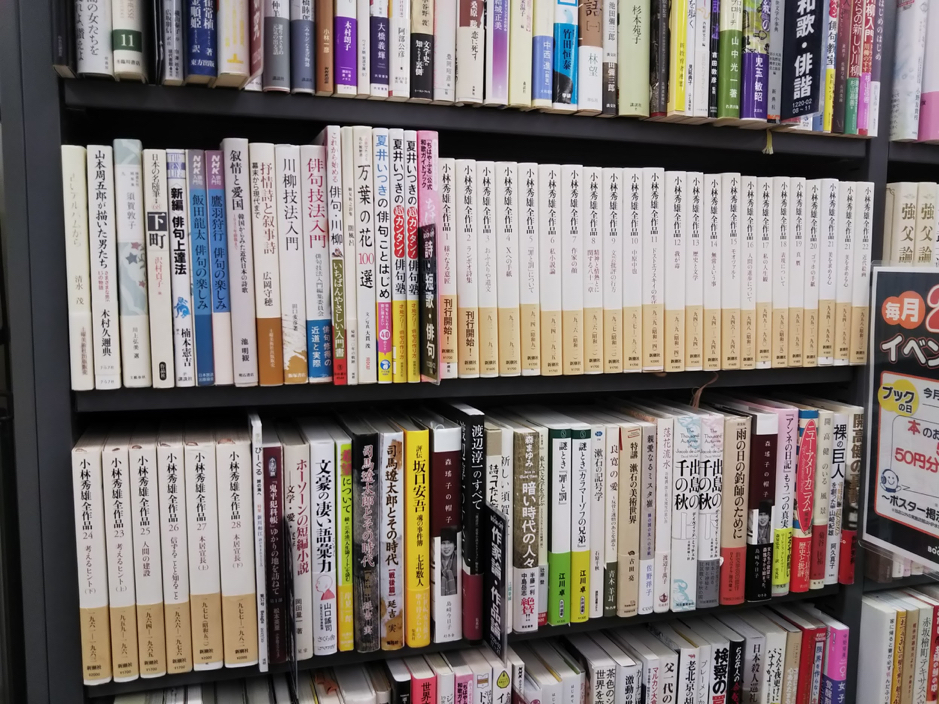

ブックオフの「100円コーナー棚」には、長い間売れなかったり、汚れが著しい新書や文庫が100円で売られている。一般的な中古値段で売られる本と別の棚にそれらはあり、思いがけない掘り出し物が転がっていたりするから、トレジャーハントの気持ちで私はよく行くのだ。ここで私は迷子になる。

ここには大量の本が棚にぎっしり詰められていて、似たような背表紙から目的の品を探すのはなかなか難しい。たよりになるのは、本のジャンルや作者の名前、あるいは名前を並べるための50音が書いてある小さなプレートぐらいだ。

この連載の2回目で、ブックオフの店内風景はまるでコンビニエンスストアのようだ、と書いた。明るい照明と等間隔に並べられた商品棚は、コンビニとブックオフの両方に共通する特徴だ。しかし「迷子」という点で考えてみると事情はちがってくる。

「コンビニで迷子になる人」

あまりいないと思う。いや、ことによればそういう者もいるかもしれないが、そういう人はみんなブックオフでも迷子になると思う。コンビニの方がまだいい。売っているものは多種多様、商品の見た目は千差万別。本のみを取り扱うブックオフよりは迷子にならないはずだ。

いま、Wikipediaでさっと「迷子」と調べてみると、以下のような説明が得られた。

自分が現在いる場所や保護者の所在が分からなくなり、自宅や目的地に到達することが困難な状況に陥った子供、もしくはその状態を指す。

迷子とは、「目的」があって始めて発生する。もしこの説明をブックオフに当てはめてみるならば「目的の本を探すためにブックオフに行ったものの、その所在が分からなかったとき」に「ブックオフでの迷子」は発生するわけだ。改めてこれを書く意味もよくわからないが、「迷子」の関連項目としてWikipediaがリコメンドしてきた事項もかなりよくわからない。

「神隠し」

いきなりのスケールアップだ。もはや関係ないが、あまりにも興味をそそられてこの項目を見てみると、次のような説明が得られた。

人間がある日忽然と消え失せる現象。神域である山や森で、人が行方不明になったり、街や里からなんの前触れも無く失踪すること。

連載第3回目で「ブックオフという空間には今までの本をめぐる空間とは異なる秩序が立ち現れているのではないか」と書いた。もしそうならばブックオフの空間とは人間の世界とは異なる神域のようなものと考えられ、そしてその空間で迷子になるとは外ならぬ「神隠し」だとも言えるだろう。つまり、「ブックオフで迷子になる」とはこうも言えるのではないか。

「ブックオフで神隠しに遭う」

なんということだろう。恐るべき事態だ。そして実際私は、ブックオフで神隠しに遭ったことがある。そのときのことを書いてみよう。

『サーチエンジン・システムクラッシュ』を探して

実は今回の連載は、ブックオフ池袋サンシャイン60通り店で、宮沢章夫の小説『サーチエンジン・システムクラッシュ』を探す、という話題から始める予定だった。同作品の舞台が池袋であり、そしてその内容が池袋をひたすら「迷子」のように歩き回る、という「ブックオフと迷子」という今回のテーマにふさわしいものだからだ。

ブックオフ池袋サンシャイン60通り店へ足を運んだ私は、早速『サーチエンジン・システムクラッシュ』を探し始める。あるだろうか。まずは文庫本の棚を探す。先ほども書いたように、ブックオフで売られている文庫本は、一般の中古価格で売られているものと100円で売られているものの2つがある。まず、これがややこしい。両方の棚には50音が書かれた同じようなプレートが掲げられ、ますます分かりづらい。本の所在を表すはずのプレートが裏目に出る。

そうこうしているうちに、50音のプレートが目的の「み」をとうに通り過ぎて「わ」になっている。あれ、いつの間に通り過ぎたんだ。「み」はどこだ。もしかすると棚の裏かもしれない。そう思って棚の裏を見てみると、今度は200円コーナーに突入した。売れなかった文庫や新書は100円で売られるのだが、売れなかった単行本の方は200円で売られており、100円コーナーの近くにひしめいている。こうなるともう分からない。

そんな中をふらふらとさまよい歩いていると、あった。『サーチエンジン・システムクラッシュ』ではない。”『サーチエンジン・システムクラッシュ』っぽい本”だ。

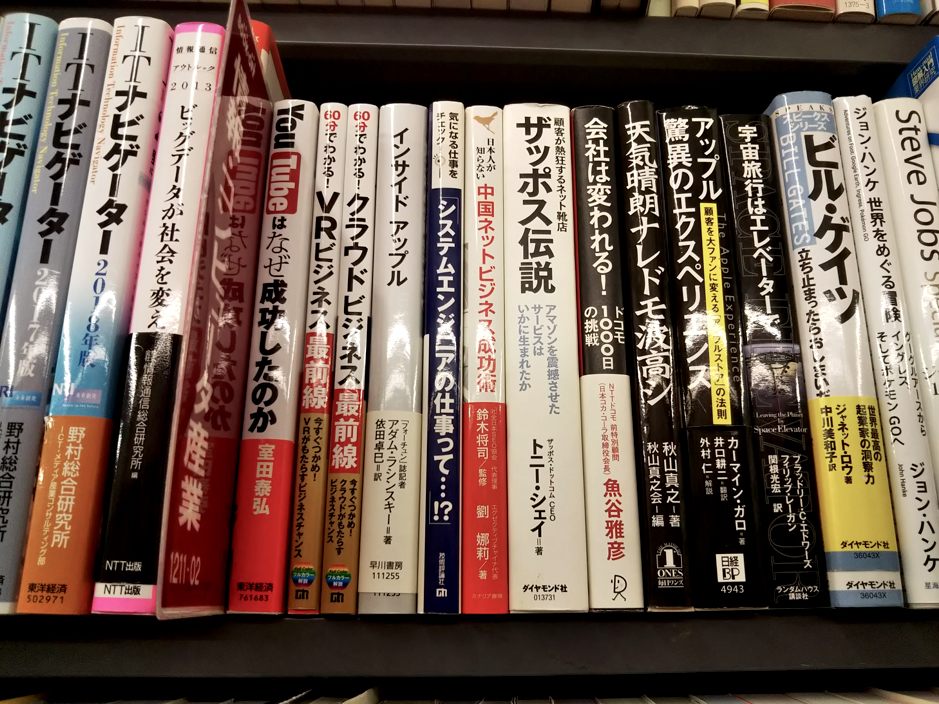

『システムエンジニアの仕事って…!? 』(牧村あきこ、技術評論社、2005年)

あったのは私が普段は絶対に行かないであろう、「情報・コンピューター産業」の棚。『サーチエンジン・システムクラッシュ』の書名とどことなく似ている。それに『サーチエンジン・システムクラッシュ』のタイトルから察するに、小説ではサーチエンジンがシステムクラッシュしてしまったのだ。それを正常に修理するにはきっと「システムエンジニア」が必要とされるはずだ。だからこその『システムエンジニアの仕事って…!?』だ。せっかくのめぐり逢い。中を覗いてみよう。ページを開いてみるとこう書いてある。

本書は、SEとは何なのかという問いに、答えを出すための本です。

大きく出た。「答えを出す」のだ。そこにはブックオフでふらふらと迷子になってしまうような弱気な雰囲気はない。やけに強気だ。きっと「SEとはなんであるのか答えを出す」人は迷子にならず、「SEとは何か」という目的地に向かって徹底的にまっすぐ進むのだ。

迷った挙げ句、有象無象の200円均一コーナーへ

さらに読み進むとそこにはシステムエンジニアの基本的な仕事から専門用語の解説までが書かれており、確かにこれを読めばシステムエンジニアの何たるかがよくわかりそうな、簡潔かつ明瞭な1冊になっている。しかし、そのことを確認したとき、私の興味は、ちょうどこの本の真向かいにあった本に移っていた。

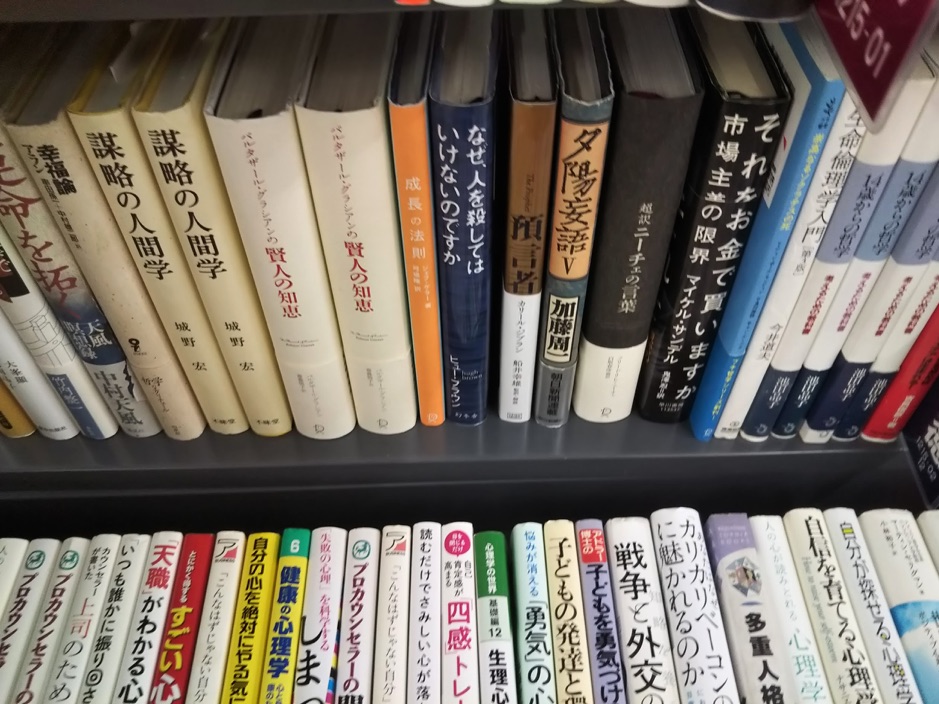

『なぜ、人を殺してはいけないのですか』(ヒュー・ブラウン、幻冬舎、2001年)

突然問われてしまった。さきほどの「本書は、SEとは何なのかという問いに、答えを出すための本です」というのが、やけに軽薄に感じられてしまう。この本の1ページ目にこう書いてあったらどうしよう。

「本書は、なぜ、人を殺してはいけないのかという問いに、答えを出すための本です。」

欲しい。もし、そんな簡潔に答えが出るならば世界はもう少し平和になるのではないか。こんなことをいきなり断言されても困るだけだし、そんな本はいやだなあ。この本にはぜひとも「迷子」をしてもらいたい。この本がある棚もまた、普段の私だったらあまり行かない「哲学・倫理」の棚である。

『サーチエンジン・システムクラッシュ』を求めて始まったブックオフ迷子の旅は中々に面白い。実に世の中にはいろいろな本があるものだ。しかし、問題がある。

「目的の本が見つからない」

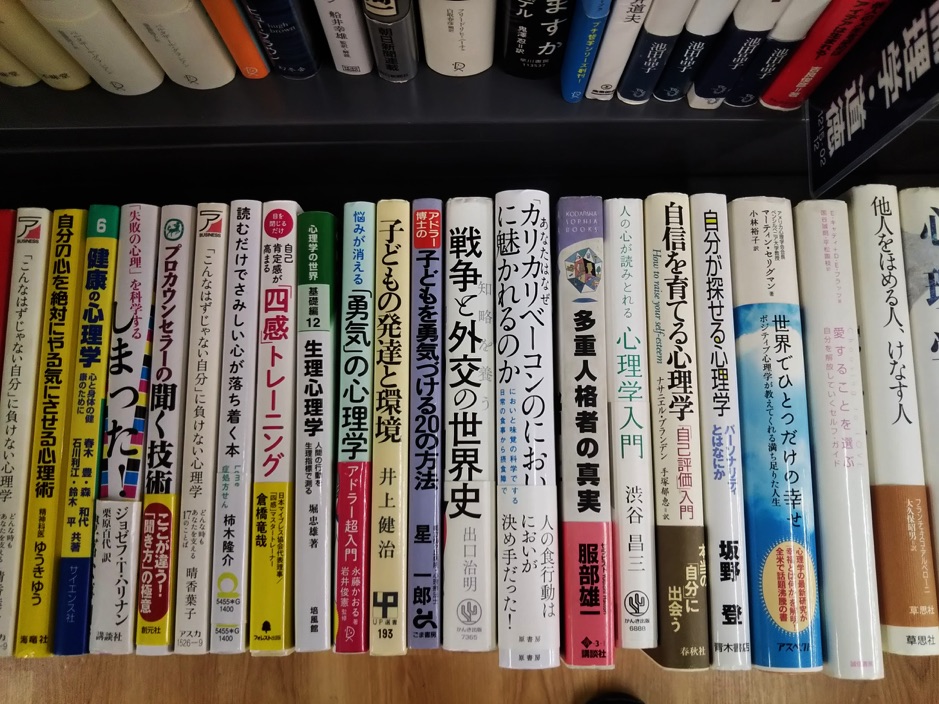

いま、私は200円均一の単行本が売られている棚に囲まれている。4つほどの棚には長期間売れなかった有象無象の単行本が値下げされてぎっしりと詰まっている。かろうじて「哲学・倫理」とか「ヘルス」とか「映画」といったようなジャンルを示す札があるだけで、どこになにがあるかわからない。まさに迷子を誘発するコーナーだ。そしてそんな場所にいては、目的の本が見つかるはずもなく、途方に暮れるしかない。くらくらとそのコーナーを放浪していると、目の前に現れた本に強く惹きつけられる。

『あなたはなぜカリカリベーコンのにおいに魅かれるのか』(レイチェル・ハート、原書房、2018年)

気になる。気になるじゃないか。知りたいぞ。なぜ私たちはカリカリベーコンのにおいに魅かれてしまうのか。

気付けば私はレジに並んでいた。手の中には、『あなたはなぜカリカリベーコンのにおいに魅かれるのか』がある。なぜだ。そもそも私は何をしていたのか。そうだ、『サーチエンジン・システムクラッシュ』を探していたのだ。そしてそれが探せないがゆえに、ふらふらとブックオフを放浪していたのだ。しかしなぜだ。いま私の手元には『あなたはなぜカリカリベーコンの匂いに魅かれるのか』がある。仕方ない、読もう。

この国(アメリカ)には、ベーコンのにおいがついた商品がたくさんある。キャンドルや目覚まし時計から、なんと下着まで。

なんてことだ。アメリカ人はどこまでもベーコン好きらしい。同書によれば、こうしたにおいへの嗜好は後天的な学習によって獲得されるものらしく、またその形成には脳の働きが重要になってくるらしい。しかし、私はそんなことを知りたくなどない。そんなことはどうだっていい。私は『サーチエンジン・システムクラッシュ』を探していたのだ。それがどうだ。いつの間にか私はアメリカのベーコン事情に思いを馳せていた。

これぞ、神隠しである。

私はブックオフで神隠しに遭ったのだ。

目的を見失い、同じような棚が立ち並ぶブックオフで迷子になる。それはまさに、知らなかった世界に迷い込み、思わぬ本を手にする神隠しに近い経験だ。

しかし『サーチエンジン・システムクラッシュ』はどこにあったのだろう。今もって分からない。

* * *

ついに『サーチエンジン・システムクラッシュ』を発見できなかった私だが、後日この本を入手して読んでみた。かつての同級生が殺人事件で逮捕されたのを知った主人公が、その同級生と最後に出会った場所を目指して、池袋を彷徨い歩く。しかし当初の目的は逸脱に逸脱を重ね、主人公は思いもよらぬ場所で思いもよらぬ人と、思いもよらぬ行為に身を委ねることとなる。まさに、池袋という土地で目的を見失い、神隠しに遭うような小説だ。

ブックオフ池袋サンシャイン60通り店での経験は、案外にもこの小説のテーマと近いものがあるのかもしれない。

(続く)