アマゾンジャパン合同会社

メディア事業本部

Amy Worth様

歳末あわただしいなか、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

私たち「版元ドットコム」は381社の会員出版社が自身の出版物の書誌情報を発信し、流通させることに取り組んでいる団体です。

先般、貴社において書誌情報の取り扱いと表示について重大な変更がされ、懸念をお伝えしたくご連絡申し上げました。

具体的には、書籍の目次情報の表示停止についてです。

以下は、本年7月初旬に貴社が一部の取引先あてに告知された以下の内容です。

— 引用はじめ —

商品情報ページの「目次」掲載に関するお知らせ新規

2020年7月20日以降順次、Amazon.co.jpにおける、書籍(本・コミック・雑誌)の商品情報ページの目次ページの掲載を停止いたします。同日以降順次、Amazon.co.jp上での、書籍の商品情報ページ上における「目次を見る」のリンクおよびその先に掲載されていた目次ページは削除され、ご覧いただけなくなります。

引き続き、Amazon.co.jp上の商品情報ページに目次情報の掲載をご希望の場合は、商品情報の「内容紹介」欄への追加、もしくは「試し読み」(旧:なか見!検索)への掲載、追加画像(サブ画像)の「中身の画像」としての目次ページの登録のいずれかをご利用ください。なお、商品情報登録のテンプレートの変更は行いません。

— 引用おわり —

貴社サイトにおかれまして、目次情報は当初より目立たない位置にありました。これを内容紹介欄と結合して、見やすい位置に出されるというのは、基本的に読者にも出版社側にも利益になるご判断と存じます。

貴社におかれましては、「書名」「副題」「シリーズ名」などの情報もすべて「書名」欄に結合して表示されています。これも、社ごとのユーザインターフェイスのご判断の範疇かと思われます。

しかし、本年9月より従来の「目次」情報は貴社ウェブサイト上に表示されなくなりました。「ベンダーセントラル」「e託セントラル」などの窓口には従来どおりの「目次」欄が存在しますが、新たにこの欄に入力された目次情報も、既刊書籍の目次情報も、「書名」情報のように結合利用されている形跡はありません。

近年、日本における書誌情報の流通は、ONIX for Booksという国際標準に日本の出版物の情報を適合させるかたちで進展してきました。

このローカライズの基準策定は、2010年の近刊情報センター立ち上げ準備の段階から、国内のステークホルダーが協議の上でなされており、すでにONIXの導入をされていた貴社も協議の場に参画し、技術面・実務面においてご尽力いただいてきたところです。

そうした取り組みの結果もあり、多くの出版社からの書誌情報が貴社をふくむ書店や読者へとスムーズに流通するようになっています。そして、貴社の書誌情報はその利用の簡易さと堅牢・高速性から、多くのユーザーに支持されております。また、出版社・取次店や書誌情報を扱う事業者のみならず、古書の出品者などからも書誌情報が寄せられ、集積された場として、唯一無二の存在となっております。

そうしたことを前提にしたうえで、まず懸念しているのは、この既刊の目次情報が今後表示されないのみならず、破棄されてしまうのではないかということです。

現在、貴社が商品データベースに保有している和書の目次情報は、数十万点に達するかと思われます。これらの情報には、出版社が独自に貴社へ向け追加送信した情報も含まれており、これが破棄されると取り返しのつかないことになります。殊に、すでに廃業した出版社の書誌情報は他のどこにも保存されていない可能性が大いにあります。

また、内容紹介と目次がデータベース内部で結合されてしまう危険も懸念しております。データの結合は秒単位で可能な作業ですが、ひとたび結合された数十万点のデータを適切な箇所で分離するには、数千時間の目視作業を要します。究極的には底本との照合が必要なことを考えあわせると、数万時間を費やしても不可能かもしれません。

そしてもうひとつの懸念は、貴社が新規に求められている目次をふくめた内容紹介の字数が「1300字」であることです。1300字はJPROで「内容紹介」の字数として規定されたもので、目次をふくめるには到底足りません。

英米圏の出版とは異なり、日本の出版界では多くの場合、詳細なdescriptionやabstractをつくるということはされていません。内容紹介は60-300字ていどが主流です。一方でとくにノンフィクション・人文書・学術書などにおいて、詳細な目次情報がその本の具体的な内容、記述の射程を示す情報として読者に提供されてきました。

以下に、目次の果たす役割がわかる書目についていくつかリンクを挙げます。

立岩真也 著『私的所有論(第2版)』(生活書院) 約3200字

https://seikatsushoin.com/books/私的所有論[第2版]/

トマ・ピケティ 著『21世紀の資本』(みすず書房) 約3400字

https://www.msz.co.jp/book/detail/07876.html

横田増生 著『ユニクロ潜入記』(文藝春秋) 約1000字(Kindle版サンプルを参照)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0

成毛眞 著『amazon 世界最先端の戦略がわかる』(ダイヤモンド社)約2700字

https://www.diamond.co.jp/book/9784478105054.html

https://www.amazon.co.jp/dp/toc/4478105057/ref=dp_toc?_encoding=UTF8&n=465392

最後の書目につきましては、貴社のサイトの内容紹介もご覧ください。

全9章立ての目次が字数制限のために8章の途中で切れております。

こうした字数オーバーを簡便に避けようとすると、中見出し以下の情報を捨て、章立てのみを提示するかたちになってしまいます。

https://www.amazon.co.jp/dp/toc/4478105057/ref=dp_toc?_encoding=UTF8&n=465392

こういったかたちで情報が不全となってしまうのは、誰にとっても不幸なことです。

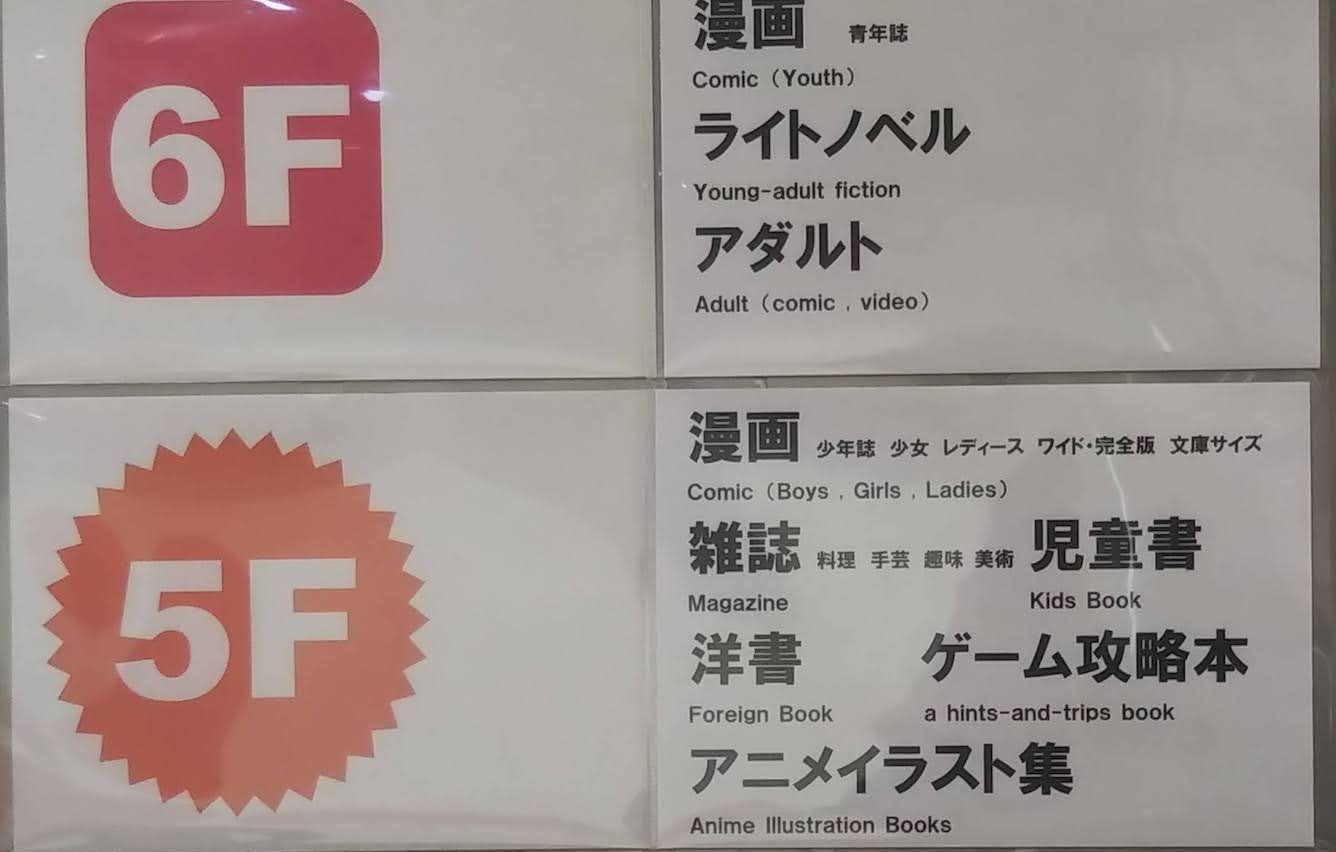

いっぽうで目次は階層化された情報提供であり、サイズも書体も統一されたテキストでの提供は一覧性において劣るということもたしかです。ですので、目次について貴社からご提案された”「試し読み」(旧:なか見!検索)への掲載、追加画像(サブ画像)の「中身の画像」としての目次ページの登録”という方法も、人間の可読性という面では意義ある取り組みです。しかし、膨大な既刊について多くの出版社にその画像整備を求めるのは、実現に困難があります。また、画像一本での情報になってしまうと機械検索の可能性も閉ざされます。

これまで貴社ふくむ業界各社で協力して書誌情報の公開・標準化・流通に取り組んできた立場から、以下の通り申し入れます。

1 保持されている既刊の目次情報について、近い将来の表示・利用態様にかかわらず、廃棄や結合をせず保存してください。

100万タイトルが各3000字あったとしても、数ギガバイトです。4Kの2時間映画1本にも満たない情報量ですが、多くの人が手をかけてきたとても大きな価値をもつ情報です。

2 JPROを経由した内容紹介・目次が分離した書誌情報を、従前どおり受け入れてください。

貴社で表示にあたって結合・省略などされるのは自由ですが、標準フォーマットは後方互換性を確保していただきたいです。

3 目次情報の表示のために、じゅうぶんな字数枠を確保してください。

日本の読者の選書の拠りどころとなる情報です。実務上、無制限というわけにもいかないのかもしれませんが、1万字を越すものはほぼありません。

4 貴社サイトの書誌情報に出版社が不整合を発見したときの対応窓口を設けてください。

一般に開放された報告窓口はありますが、明確な誤情報を報告してもいっさい改まらないことがたびたびあります。ベンダーセントラル/e託/e託pro/Directなど、すぐれた仕組みを貴社はつくられていますが、いずれも年間契約の会費が必要な仕組みで、年間発行点数の少ない出版社には敷居の高いものとなっています。

どうぞご検討のほど、お願い申し上げます。

本申入書は日本の書誌情報流通に及ぼす広範な影響に鑑み、公開申入といたします。回答も公開可能なかたちでご提示いただけましたら幸甚です。

2020年12月21日

版元ドットコム有限責任事業組合・組合員社

スタイルノート

スタジオ・ポットSD

青弓社

太郎次郎社エディタス

第三書館

トランスビュー

ポット出版

よはく舎

本記事は版元ドットコムのサイトで2020年12月21日に公開された公開書簡を、同団体の了解を得てそのまま転載したものです(編集部)