毎月1日にリリースされる、小田光雄さんの「出版状況クロニクル」というウェブ記事を楽しみにしている出版関係者は多いと思う。私もその一人である。これを読まずにはひと月が始まらない。毎月かならず読んでいる。

小田さんが書かれた『出版社と書店はいかにして消えていくか〜近代出版流通システムの終焉』はのちに論創社から復刊されたが、私は1999年にぱる出版からでた版で読み、大きな衝撃を受けた。1999年といえばまだアマゾンが日本に進出する前の時期である。日本の出版業界が抱えた構造的な問題をロードサイドビジネスや郊外社会論とからめて分析し、彼が名付けた「近代出版流通システム」がもはや機能不全を起こしている事実を、この時期にいちはやく伝えた小田さんの功績はとても大きい。

小田さんはその後、論創社のサイトで「出版状況クロニクル」という定点観測コラムを始め、それは『出版状況クロニクル』という単行本としてまとめられた。2010年2月からは場所をはてなダイアリーに移して定点観測を継続し、それらも相次いで『出版状況クロニクル(Ⅱ)』『同(Ⅲ)』という単行本としてまとめられている。もちろんこれらも私は買って読んだ。これだけ長期にわたり業界の定点観測をしている人は他におらず、またそのときどきの統計データに適切な分析が加えられていて、とても便利だからだ。

林智彦さんの「出版不況論」批判と、それへの再批判

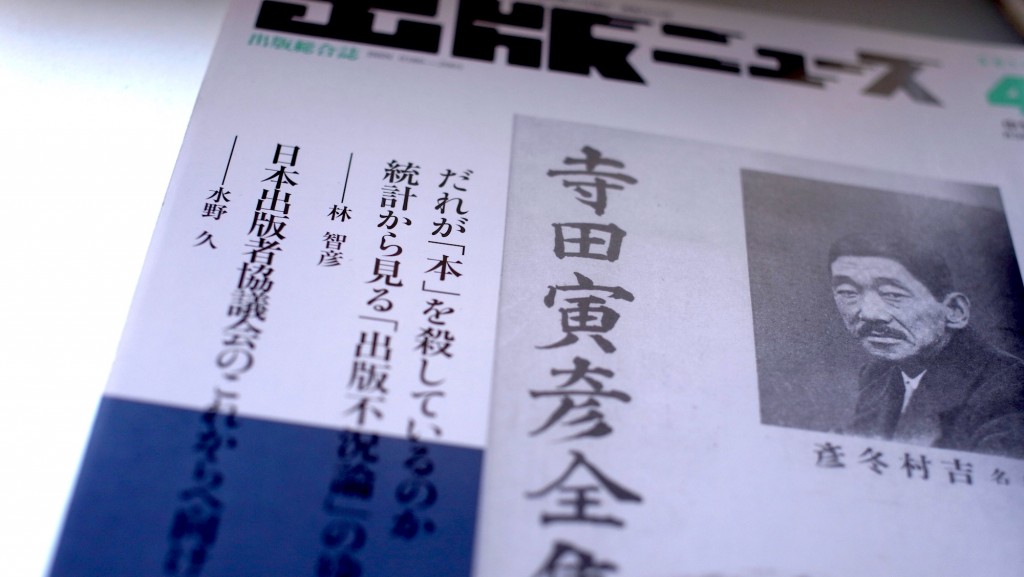

その小田さんが、今月の「出版状況クロニクル(96)」で林智彦さんが「出版ニュース」4月中旬号に寄稿した『だれが「本」を殺しているのか? 統計から見る「出版不況論のゆくえ』という論考を批判している。

林さんの記事は、千年一日のように繰り返されている「出版不況論」の内実を問うものだ。出版市場が全体として縮小しているのはたしかだとしても、「書籍」(流通上の区分ではなく、パッケージとして完結した単独の著作物)に着目した場合、紙の書籍と電子書籍、そして流通上では雑誌扱いとされている「コミックス(マンガ本)」まで含めれば縮小とも言い切れない。おもにマンガを中心とする電子書籍市場の動向を見れば、「書籍」に限ればむしろ拡大の余地があるのではないか、というものだ。[追記:「出版ニュース」の当該記事と同じ論旨が今年2月10日付のC-NETの記事、「出版不況は終わった? 最新データを見てわかること」で展開されているので参照のこと]

それに対して、小田さんは次のように批判する。

出版科学研究所の統計は書籍と雑誌に分類されているが、それは両輪のような関係にあるからで、出版業界を総合的に考察するにあたっては、切り離して論じることはできない。そのようにして日本の出版業界は始まり、営まれてきたのである。そこに電子書籍が出現したからといって、その枠組を手前勝手に組み替えることは現在の出版状況をミスリードするだけである。

さらに次のようにも言う。

それは雑誌の場合、書籍とは異なり、定期的に発行され。[原文ママ]部数も圧倒的に多く、雑誌コードを付して刊行されている。それはコミックもムックも同様であり、流通配本において、書籍と同一視できない要素を備えているので、雑誌に分類されているし、それは決して不合理ではない。また書籍にしても、小説に代表されるように、雑誌掲載をベースとして成立している。それが日本の出版の特殊性でもある。

ここでは林さんの議論と、小田さんの批判はまったく噛み合っていないように見える。小田さんの指摘は、彼の言うとおり日本に特殊な「近代出版流通システム」においては純然たる事実である。出版統計でいう「雑誌」とはあくまでも雑誌コードによる流通区分であり、そのなかにはマンガ雑誌だけではなくマンガ本(業界用語でいう「コミックス」)が含まれていることは、出版業界の人の多くが知っているはずだ(いまでは知らない人も多いかもしれないが)。

しかし、新聞社をはじめ一般世間では「雑誌」のなかにマンガ本(コミックス)までが含まれているとは思わないだろう。「雑誌」といわれれば、馴染みのある週刊誌や月刊誌を思い浮かべる。「書籍」といわれれば本のかたちをしたものすべて、たとえばマンガ本もふくめて思い浮かべるのではないか。そうした素朴な思い違いをもとに「出版不況」が論じられ、言説が流布してきたことの弊害を、林さんは問題にしているのだ。

だから、この寄稿文のなかでも、林さんはわざわざ次のように述べている。

次に「書籍」の統計について詳細な分析を行いたいが、その前に、片付けておかねばならぬことがある。そもそも、何を「書籍」とするか、その定義の問題だ。

どんな業界でも似たようなことはあると思うが、出版でも、業界内では常識でも、業界外では非常識、あるいはほとんど知られていない事実がいくつかある。「コミック」の扱いもその一つだろう。

それに対して小田さんは、出版流通上の区分としての「雑誌」にこだわる。なぜならそれこそが、彼の「近代出版流通システム」論の根幹だからだ。「雑誌扱いとされるコミックス」にくわえ、出版流通上は「書籍」とみなされる文庫や新書も含め、これらの事実上「定期刊行物」であった出版商品が日本の「近代出版流通システム」を流れるいわば血液の本流であり、それらの潤沢な流通と売上がこのシステムの端末であった中小書店の経営を支えてきたことは、小田さんの言うとおり歴史的事実だろう。

「出版状況」とは何をさすのか?

しかし、アマゾンが紙も電子も含めた「出版状況」においてここまで巨大な存在となったいま、この区分はどこまで意味をもつだろう? さらにはウェブ上の情報流通や、(電子・紙をふくめた)自己出版物のような、近代出版流通システムの外を流れる出版物をどう捉えるべきか?

そこまで議論を広げなくとも、日本の出版を経営面で事実上支えてきたマンガという巨大市場の行方をふくめて、出版の現在を分析しようとするならば、「マンガの単行本」を「雑誌」扱いする従来の区分がどこまで妥当であるかは、疑問が残る。小田さんは「電子書籍が出現したからといって、その枠組を手前勝手に組み替えることは現在の出版状況をミスリードするだけ」だというが、では、どのような枠組であれば「現在の出版状況」を正しく読み解けるのか。

雑誌やコミックスが売れなくなり、それらに依存してきた町の書店がどんどん減っていくのを残念に思う人もいるだろう。だが読者の側からすれば、それに代わる回路がインターネット上にできたことで、「雑誌」や「マンガ」のコンテンツと、これまでと同様、あるいはそれ以上に出会えるチャンスが生まれたともいえる。

そのような明るい兆しに着目せず、千年一日のごとく「出版不況」「出版危機」とのみ言い募る出版業界内外の無為無策が、林さんの記事では批判されている。その対象のなかに小田さんのライフワークともいえる「出版状況クロニクル」が含まれているのは確かだろう。すぐれた仕事をした人の分析に、批判がなされるのはよいことだ。それに対する再批判もあっていい。しかし、両者の議論はもっと噛み合ったものであってほしい。

「近代出版流通システム」の機能不全という前提は共有されているはずなのに、なぜ、小田さんは林さんの立論に不満なのか。おそらく、噛み合っていないのは「書籍」や「雑誌」の定義だけではない(そもそも、これらの定義をはじめたら人により千差万別で、合意はまず無理だろう)。二人の議論における最大の裂け目は、「出版状況」のなかにウェブや電子書籍を含めるかどうか、というところにあると私は思う。

「出版」という言葉を伝統的な出版社のみが行う商行為として捉えるならば、「出版状況」とはいわゆる「出版業界(出版社、取次、書店)」の動向のみを指すことになる。しかしすでにウェブが一般に普及して20年、スマートフォンの登場からも9年の月日が経っている。いま20歳の人は生まれたときからウェブがあり、小学校高学年の頃からスマホがある世界に生きているのだ。

出版とは何かという問いにであれば、「書籍」「雑誌」とは何かという問いによりも簡単に答えられる。「出版 publication」とは創作物や意見を公に表明する行為、そしてそれを支援する仕組みすべてのことだ。出版社はこれまで、publicationのもっとも重要な担い手だったし、これからもそうだろう。しかし、現在の「出版状況」を語るうえで、その対象を出版業界に限ってしまうことは、もはやほとんど意味がないと私は考える(そもそもアマゾンは出版業界のプレイヤーではない)。

「終末待望論」を超えて

その意味では、今回の林智彦さんの「出版不況論」批判でさえ、まだ穏当な議論といってもいいくらいだ。今回の記事は出版統計分析が中心的な話題であるため、統計上の「雑誌」「書籍」の数字をどう扱うかといったテクニカルなところにばかり議論が向かったのは残念である。

林さんの本意はそのような瑣末なところにはなかったはずだ。出版の未来は暗いのか、明るいのか。明るいと思えるには、いや、明るくするにはどうしたらいいのか。ウェブであれ電子書籍であれ、現実に存在している「出版」の回路を勘定に入れて考えれば、けっして未来は暗くない。林さんの「出版不況論」批判の中心はそこにある。

意外なのは、そのような肯定的な現状分析がなされること自体に、小田さんが苛立っておられるように私には見えることだ。いま起きているのは「出版不況」ではなく、「出版危機」なのだと小田さんはいう。しかし現下の「出版状況」に対するそうしたスタンスは、小田さんの本意ではないかもしれないが、一種の終末待望論であるように、多くの人に受け取られはしないか。

「本を殺す」「絶望」「危機」といったネガティブワードが、皮肉なことにその悲観の対象であるペーパーメディアの上で歓迎され、多くの読者を獲得してきた一方で、出版統計にまつわる業界用語の特殊な使い方の存在が、正確な現状認識を妨げてきたことは確かだ。こうした議論を繰り返してきた出版業界内外の人たちを、林さんは「出版不況論壇」と表現し、切って捨てている。

だが、これは出版業界についてだけ言えることではない。日本の現在について、あるいは未来について、悲観的な議論ばかりがメディアを通じて流れている。しかしそうした論調を作り上げ、消費しているのは誰なのか? 逃げ切り可能なオールド世代が悲観論を流布し、それを無批判なまま消費する。その結果、現実認識を誤り、あたかも予言の自己成就のように、不幸な未来が到来する。それを避けたいと思うのは、林さんだけではないだろう。

出版統計の長期的な分析は、今後とも小田さんのみならず多くの人によって継続的になされるべきだ。しかし、それはポスト「近代出版流通システム」の時代にふさわしい仕組みを設計するためであって、根拠なき希望論は論外にせよ、危機論、終末待望論の合理化のためであってはならないと思う。