谷本真由美さま

お久しぶりです。私のフェイスブックでは桜の写真が真っ盛り。桜は嫌いではないんですが、その周りでいつもつるんでいる同僚や仲間とどんちゃん騒ぎをするだけのお花見という習慣が嫌いなので、他人様の写真を見ているのがちょうどいいです。ニューヨークやロンドンはまだもう少し肌寒い日々ですものね。

さて、ちょうど最近も、とある業界紙にアマゾン書店のことを書いたのですが、アメリカの書店の人たちより、日本の出版業界の人たちがこぞって戦々恐々としてるのが不思議です。同じ本はどこで買おうとも同じ値段という再販制度に優しく守られているのに。

マンハッタンから、郊外のブルックリンやクイーンズへ

ここマンハッタンでは、アマゾンと関係なく、どんどん本屋が潰れています。なにしろ店賃がめちゃくちゃ高いので、本みたいな薄利多売の商売じゃとうてい払えないのです。ニューヨークに仕事や旅行でホテルを取ったり、アパートを借りようとした人ならわかると思いますが、シングル1泊の平均が3万5000円、家賃は辺鄙なところでなければワンルームが月20万ぐらいからですかね。

ということで、最近聞くだけでも、昔からボヘミアンなイーストビレッジで良い感じのセント・マークス・ブックショップが、昨年そばのもうすこし安いところに引っ越ししてもやっぱりダメで閉店したところだし、アッパーなヨーロッパ勢が自国の雑誌を買いに来ていたリッツォーリ書店は、いま熱い地区、ノマド(North of MadisonでNoMadですってよ、奥様)に引っ越したものの、フロア面積が3分の1になっちゃったし、旅行書や世界の文学で、外国語習得の教室もやっていたアイドルワイルド書店も、今のリースが切れたら追い出されることになってウェストビレッジにお引越しするのだそう。

ニューヨークの名物書店だったリッツォーリも規模が縮小。

残っているところといえば、自社ビルだったり、気の遠くなるような長いリースで契約している本屋さんばかりです。Eブックがどうとか、アマゾンがこうとか、まったく関係ないんですよ。一方で、本屋がオープンしているところといえば、やっぱりブルックリンやクイーンズといった郊外の住宅地。若い人やアーティストたちも、マンハッタンじゃやっていけなくて、どんどんそっちに移っているからです。

ただし、地元の人じゃないと行きにくいロケーションだったり、別に斬新なことをやっているわけでもない店が多くて、日本から「アマゾンこわいよどうしよう」と視察に来る人をご案内するのに大変です。出店前からこちらの出版業界の人たちが応援してきたグリーンライト書店や、村上春樹の新作が出ると夜中の朗読イベントやったりするワード書店や、家族で行くのにいい感じのアストリア書店は、地下鉄に揺られてたどり着くか、車で行くしかないので。しかも行った先には普通の本屋さんがあるだけです。

そういう新しい本屋さんの客は、子どもに本を読ませたい親、これからバリバリ勉強しようという留学生、起業してガッポガッポ儲けようというITエンジニア、などなど、これから可処分所得が増えそうな人たち。ちまちま図書館で借りるのを待ったり、ネットでどこなら数ドル安く買えるか調べるヒマが惜しい、けど時間があるならその辺の本屋に入ってカフェでのんびりインスピレーションを得たい、日頃からパソコンやスマホとにらめっこしているからこそ週末やバケーションの時はゆっくり本を読みたい、そういう人たちが地元の本屋さんを支えていくわけです。

日本だと、人は一生なるべくたくさん本を読んでお勉強するのが素晴らしいと小さい頃から刷り込まれているのは団塊の世代ぐらいまでなので、その人たちが死んだり、目が弱ってきたりしたら、アウトですね。スマホを維持するのがせいいっぱいの若者に、わざわざ書店に行ってなんのディスカウントもつかない紙の本を買えっていくら言ってもムダでしょう。

その下の世代に小さい頃から「本を読むのは勉強と関係なくおもしろいんだよ」「ケータイばっかりいじってないで本屋にいくだけでこんな楽しいことがあるんだよ」「想像力さえあれば、1000円ちょいで何時間も楽しめるチープな娯楽なんだよ」ってアピールしてこなかったのがいけないんだと思いますけどね。

バーンズ&ノーブルでさえ青息吐息

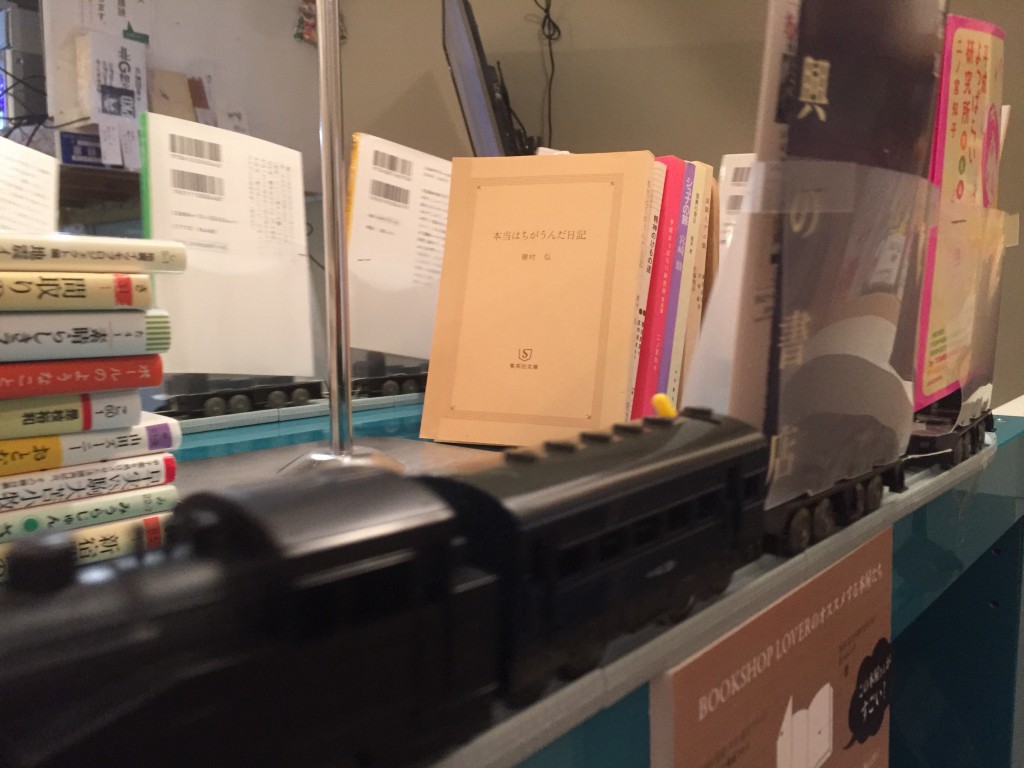

小さい本屋さんが奮闘している一方で最近は最大手のバーンズ&ノーブルが青息吐息で試行錯誤しているのが端で見ていてつらいです。昨年クリスマスのちらしは文房具や教育系玩具ばかり宣伝しているし、今年に入っても、ロンドンのセレブの間で人気だというウェディングケーキのデザイナーによる毒々しい色のクッキーをカフェで売り始めたよ!というプレスリリースがきて「あっそう」としか思えなかったです。本を包んで中身をわからなくして選ばせる「ブラインド・ブック」という企画棚(そんな企画は日本では内沼晋太郎さんがとっくの昔にやっています)ができてたり、今さら〜?ってなLP売り場までできてたり。このままだと潰れたり、店舗を他の業界に売り渡すことになっても驚きません。

本を包んで中身をわからなくして売るフェア。日本でも同種の試みはとっくに行われている。

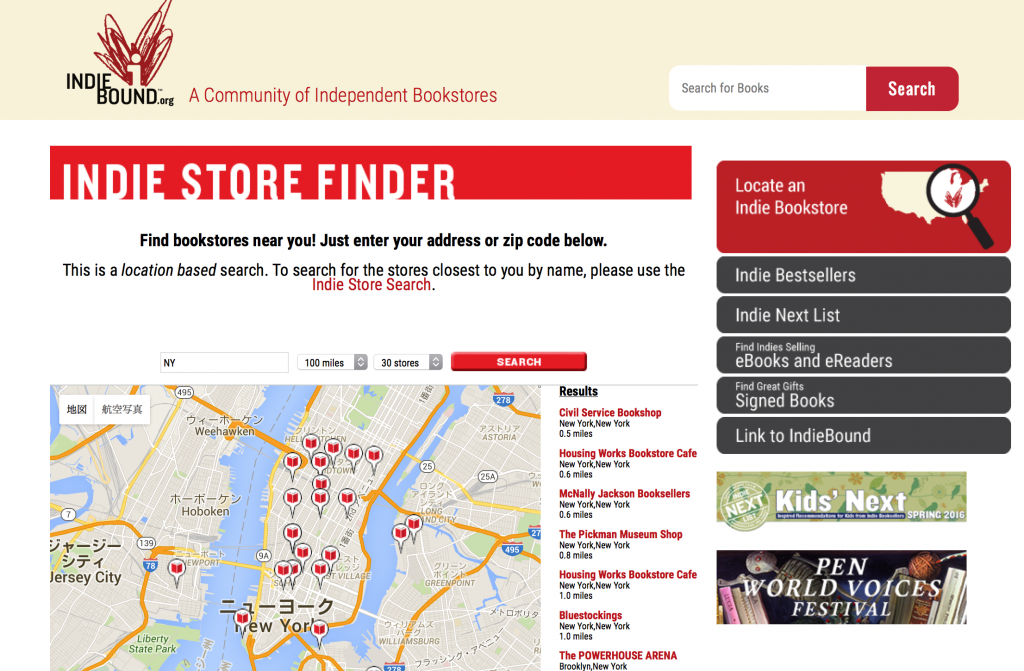

結局、小さい本屋さんのいいところは、「ここは私のいきつけの店」という顧客とのつながりを提供できるところなのですね。地元出身の著者が朗読会やったり、子どもを連れて行くといつもの店員さんが迎えてくれるとか、あの本、面白かったよねぇ、次何読もうかな?と話ができるとか、そんなことだったりするのです。何しろ安売り競争じゃアマゾンに勝てるわけないので、本屋さんは「これ以上安くするとうちは潰れるから」という値段で堂々と勝負してきます。そしてそういう小さい本屋さんが連携してイベントやったり、ノウハウを教えあったりするIndieBoundというサイトが充実しています。

Indie Boundのサイトでマンハッタン周辺の独立書店を探してみたところ。

アマゾン書店はどの本も「面陳」という、表紙を見せて置くディスプレイで、しかも本には値段がついていないのです。なのでお客はわざわざスマホのアプリなどでAmazon.comと同額に設定されている値段を見るわけですが、周りの本屋さんにしてみれば、既刊本の品揃えが貧弱な上、「この本おいくら?」と店員に聞くこともできない店に負けるわけないでしょ、と歯牙にもかけていない様子でした。

もっと書店が消えないと変化は生まれない?

ところで、私もバースには昔行ったことがあるので、名前を聞くとあのうっすら黄色い町並みが浮かんできて懐かしいです。ロンドンでいつまで消耗してるの?みたいな人も増えているのかなと思います。「本のスパ」とは考えましたね〜。似たようなサービス、ドイツだと数ユーロ増しで書店員さんにソムリエみたいに本を選んでもらうことができます。ドイツは日本と同じ再販制度でも本の値段はかなり高めで、最初から贅沢品扱いです。

日本だと本は安いし、大きな都会ならばいまでも書店はあちこちにあるし、本が空気のようになってしまっているので、そのありがたみがわからなくなっているのかもしれません。いっそのこと、どんどん潰れてしまえばどうでしょう? 今はどこかの書店が倒産したと聞いても「懐かしいなぁ」とか「なくなったのか、寂しいな」って言って、自分は相変わらずアマゾンで買う人ばかりでしょう。本当にヤバイと思うほど周りから書店が消えていって、その後でそれでも本屋さんをやろうという人が出てきたら、地元の人もようやく「大切にしなきゃ、このお店で買わなきゃ」と思うようになるんじゃないかという気がします。

というわけで、すっかり書店の話題が続いてしまいましたが、「

ザハ女史の競技場も建てられない国が何を根拠に日本のコンテンツ

※この投稿への返信は、WirelessWire Newsに掲載されます

この連載企画「往復書簡・クールジャパンを超えて」は、「マガジン航」とWirelessWire Newsの共同企画です。「マガジン航」側では大原ケイさんが、WirelessWire News側では谷本真由美さんが執筆し、月に数回のペースで往復書簡を交わします。[編集部より]