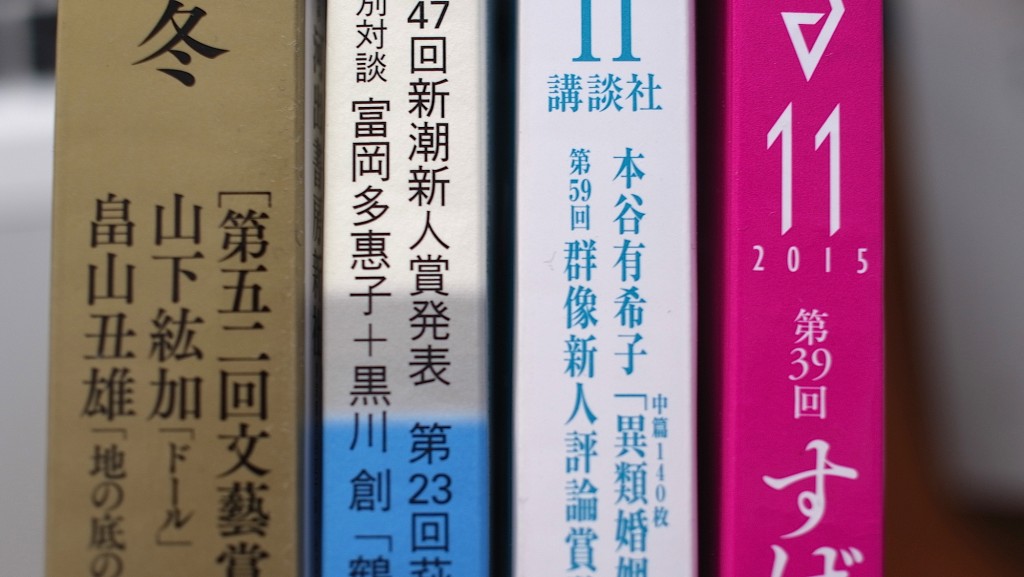

このたび、拙作「反偶然の共生空間――愛と正義のジョン・ロールズ」が第59回群像新人評論賞優秀作に選ばれた。関係者のみなさんに感謝しつつ、こういう経験は(少なくとも私の人生のなかでは)あまりないものだから、記念のため、ワザというかテクというか、賞をとるための方法について、自分の書き方を中心に考えてみた。

100%の我流なので、あまり参考にならないかもしれないが、まぁ、軽い読み物として読んで欲しい。

「反偶然の共生空間」要約

拙作「反偶然の共生空間」は、ジョン・ロールズの『正義論』という有名な政治哲学のテクストを、偶然性を排除する想像力についての観点から読み直してみると色々発見があるかもよ、という論旨で読解したものである。

たまたま目が見えない体に生まれてきたよ。たまたま貧乏な家で育ったから満足な教育を受けられないよ。たまたま事故に遭って全身麻痺状態になっちゃったよ。偶然は人々を無根拠に不幸に陥れる。ただ、それを見た他人であるはずの我々はなぜか「流石にアイツらのことを誰か助けろよ」と思うことがある。社会的な保障はこうして正当化される。平たく言えば、保障の正当化を結実させる思いの根拠はどういうカラクリで成り立っているのか――成り立たせるべきだとロールズは考えたのか――、というのが拙論の基本的骨格である。

そこに、ベネディクト・アンダーソンとかオルテガとか、高橋たか子とか九鬼周造とか、既存の学術論文では余り組み合わされない固有名同士を組んで化学的反応を起こそうという企図に拙論のひとつの大きな特徴があるだろう。ただし、こういうアクロバットをやりすぎると「不格好な不整合」(大澤真幸、p.124)とか「繋がりがまったく見えない」(熊野純彦、p.126)などと評価されるので、繋ぎ方には細心の注意を払うべきだ。

その1 アイディアを列挙する

私は近代文学の研究者なので、政治哲学については門外漢のひとりにすぎない。本来、私が考えていたのは、昭和10年代に中河与一が中心になって論議された〈偶然文学論争〉(純文学やプロレタリア文学には偶然という要素がないからダメ?論争)から翻って、戦前の近代文学と偶然性のテーマとの関係を調べてみる、ということだった。

しかし研究を重ねるにつれ、多少、偶然性という概念に関して抽象度を上げて考え出すと、自然、様々なところにその視点を応用するようになる。そんななか、はたと思い立ったのが、学生のころに読んだロールズ『正義論』を偶然嫌いの本として読むことができるのではないか、ということだった。基本となるアイディアの核はこれだ。

あとは、長年メモしていた連接可能なサブテーマ群をそこにくっつけ、細かく調整してけば、研究論文でも小説でもない謎の文章――なにをもって評論という文章が成立するのか私には未だによく分かっていない――がそれなりにできる。できないときはあがいても無駄なので諦めて映画でも観よう。

メモしていたサブテーマは次のようなものだ。

- 高橋たか子の短編『共生空間』は『正義論』と同じ1971年に発表されている。

- アンダーソンは偶然性の回収システムとして宗教とナショナリズムを考えていた。

- アンダーソンのいう「想像の共同体」など、オルテガが既に述べていたこと。

- 『正義論』第86節の「愛」についての議論がアツい。

- 『正義論』はニーチェ的「運命愛」を密輸している。

- 偶然を愛そうと思っても、どうしても愛せない偶然ってあるよね。

だいたい、これくらいのことを前後のつながりを工夫して体系的なかたちにまとめようとすると原稿用紙で70枚くらいになる。私は引用が多いので(引用したいから文章書いてるようなもんだ)、同じテーマでも人が違えばもっと圧縮したものになるかもしれない。

ちなみに、テーマのほとんどは、Twitterで呟いたものを自分で「お気に入り」登録し、ストックしていたものを掘り起こしてきた。それ故、私のTwitterアカウントをフォローしている人にとっては、体系化の仕方は別にして、個々の指摘自体に斬新なところはないと感じるかもしれない。わりといつも言っていることだからだ。

その2 必殺フレーズを考える

執筆期間はだいたい1ヶ月くらいで、あとは部分を付け足したり削ったり順番を変えたりするのに大体3ヶ月くらいかけただろうか。私個人はこの細々した作業が文章をチューンナップしてる感じがして一番好きだ。けれども、この工程に時間をかけすぎると、いいかげん自分の文章に飽きてきて全てが駄文に見えてくるので、やりすぎは禁物だろう。

細部へのこだわりは、できた文章を品詞別に分けてみるとやりやすい。一般的に形容詞より名詞の方が意味の比重が重いから、大事な言葉は名詞、説明や修飾は形容詞にできるかぎり任せる。長文センテンスだと、いったん形容詞や副詞を剥ぎ取り名詞と動詞から成る単純構文に還元してみると、軸になる主張が確認できて、文の整理整頓がはかどる。

また、この文章といえばあのフレーズ、といった文全体を代表するような記憶に残る必殺フレーズがあるとカッコいい。拙論でも引用した、清水幾太郎『倫理学ノート』の「人間は神に似る。しかし、神がリアリティの世界の王であるならば、人間はフィクションの世界の王である」(p.86)などは、読み手をぐいと論のなかに引き込む力をもつ。素晴らしい。

拙論のオリジナルでいえば、「生には〈一度〉しかないが、思考には〈何度も〉がある」(p.72)とか、「正義が必然を偶然に変える力だとすれば、愛は偶然を必然に変える力だ」(p.92)とかは、とてもキャッチーだ(自分で言う)。

こういうのは要約としても使えるから、言ってることが段々複雑になってきたなと思ったら、コピーライターになったつもりで、短くも切れ味の鋭い一文を混ぜておくと、読み手が挫けずについてきてくれる……はずだ。

その3 接続詞を活用する

ところで、私は接続詞が好きである。接続詞は体の骨格を支える関節のようなもので、接続詞をきちんと配置すると、文と文の関係性が明確になって全体がクリアになる気がするからだ(接続詞を書きたいから文章書いてるようなもんだ)。

接続詞は一語で順接/逆接に代表される文の流れを知らせる符牒になるから、難文を読むときも便宜であるように思う。どうでもいいことだが、フランス語を勉強したときも私は第一に常用される接続詞を暗記した。要所となる「mais」(しかし)や、「parceque」(なぜならば)を掴んでしまえば、著者が何に肯定的であり、また否定的であるのかが理解でき、その分別の軸を頼りに他のセンテンスもそれのバリエーションとして読むことができるからだ(……といっても、私の現在のフランス語能力から察するに、こんなことばかりやってたから低レベルに留まっているのではないかという疑惑もあるのだが)。

そんな私が愛用している接続詞は、「言い換えれば」(換言すれば、別言すれば)だ。これはあるテーゼをさらに説明するときに重宝する。同一主張を別のターミノロジーに変換してやると、説明が深まるだけでなく、論の展開の選択肢自体が豊富になる。話題の持ち札が減ってきたなと思ったら、書いてきた文章の換言を考えてみることを勧める。意外な発見があるはずだ。

また、「ともかく」(ともあれ、とまれ)も好きだ。「ともかく」は、学問的には不確かな感想、勝手な思いつき、奇抜なレトリックといった〈正しくないかもしれないけど書きたい逸脱〉を、既定路線の〈正しい筋〉に戻すのに役立つ。「ともかく」の安心感があればこそ、ちょっとした冒険ができるというものだ。

常に既に新人である

さて、長々と愚にもつかないことを書いてきたようにも思うが、根本的なソモソモ論として、新人賞をとったからといって一体だから何なんだ、という気もしないでもない。

無論、賞金として12万5千円もらえるらしいので(受賞作は50万だが、優秀作は25万で、今回は二人いたので等分されるのだ!)、それはとても嬉しいし、ウェブ上で文学研究を細々と発表している身としては別のタイプの媒体に書ける機会は貴重なものだな、とも思う。専門の校閲係に文章を細かく読まれるという経験も稀有なものだった。ちなみに、拙作には「ユスティーティア」という言葉が二度使われるが、これは「ユースティティア」が正しい。校閲の方が見つけてくれ、私の方も修正の指示を出したはずなのだが、赤の付け方が悪かったせいか訂正されずそのままになっている(校閲のサインも勉強せねばならない)。

ただ、当然のことながら新人になったところで筆で飯が食えるようになるわけではないし、また『群像』誌に自分の研究論文を自由に書けるようになるわけでもない。どうやら新人は書評から始まって、下積みをつまねばならないようだ。

いや、そもそも――それが直ちに悪いと言っているのではないが――『群像』をはじめ文芸誌など誰も読んでいないし、読まれたところでTwitterや2ちゃんねるで悪口を言われるに決まっているし、そしてなにより、女性にモテるわけでもないし……と、よくよく考えてみるとどんなメリットが生じるのかよく分からない。直感的にいえばこれは新人小説家についても同様だろう。

私の認識としては、もはや、誰が賞を取ったとか取らなかったとか、誰が誰と論戦して勝ったとか負けたとか、ある意味で呑気なコミュニケーションを楽しむ牧歌的な時代は過ぎ去っている。いまや、人文系の知の世界は、アカデミズムであれジャーナリズムであれ、地盤沈下を起こしているのであって、もしその世界を惜しむのなら、個々人が独立したエージェントとして各々の現場で働かなくてはいけないはずだ。

やるべきことは山ほどある。そして、今日、やるべきことをやるために、自分以外の誰かや何かに認めてもらう必要などほとんどない。戦前の近代文学は、『我楽多文庫』にしろ『新思潮』にしろ『白樺』にしろ、基本的に同人誌文化に等しかった。歴史をつくってきた数々の名作と呼ばれているものは、元々は、暇を持て余した若者らが適当な仲間と一緒に勝手に書き散らしていた作物にすぎない。

条件は彼らとなにも変わらない。知をめぐる攻防戦はイマココから始まっている。常に既に新人である。

当たり前のことだが、念のため、あらためて確認しておこう。人は新人賞をとったから批評家や小説家に成る、のではない。批評や小説を書き続けるからこそ批評家や小説家に成り続けるのだ。継続だけが力である。

執筆者紹介

- 1987年、東京都生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。En-Sophやパブーなど、ネットを中心に日本近代文学の関連の文章を発表している。著書『小林多喜二と埴谷雄高』(ブイツーソリューション、2013)、『これからのエリック・ホッファーのために――在野研究者の生と心得』(東京書籍)、『貧しい出版者――政治と文学と紙の屑』(フィルムアート社)。Twitterアカウントは@arishima_takeo。

最近投稿された記事

- 2022.06.01書評帯に短し襷に長し?――尾形大『「文壇」は作られた』書評

- 2021.02.12コラム『文學界』編集部に贈る言葉

- 2021.02.06コラム削除から考える文芸時評の倫理

- 2019.04.26コラム献本の倫理