「あの本をどうしよう……」

奈良の実家の親から「実家を売ろうと思っている」と電話で言われた時に、私の脳裏に最初に浮かんだのは、実家に溜め込んだ本やCDのことだった。

小さい頃からの本好きが高じて図書館に職を得ているが、そもそも、私は「床が抜ける」ほどの本もCDも持っていない、その辺にいる「ちょっと本と音楽が好きな一社会人」である。読書量にすれば年間100冊も読むかどうか。職業柄、本を大量に購入・所蔵する必要がある人々と比べれば、所詮は趣味、多寡が知れている。おまけに、結婚して子どもが産まれるに及び、本やCDを買うお金も、置くためのスペースも極めて限定されるようになってしまった。結果として、蔵書点数の伸びはここ数年、鈍化する一方だ。

それでも、増えた。故・草森紳一氏は、

「本はなぜ増えるのか。買うからである。処分しないからである。」(『随筆 本が崩れる』、文藝春秋、2005年)

と書いているが、それはそのまま私にも当てはまる。子ども向けの本を卒業してから買った「大人向けの本」を、この20数年間、古本屋に売る、あるいは捨てるということが、どうしてもできなかったのだ。「いつか必要になるかもしれない」、「いずれ読み返したくなるかもしれない」、「いつか自分でも図書館を作ることがあるかもしれない」――そう自分に言い聞かせながら。

実家に本を送りつづけた日々

とは言え、いつ来るとも知れない「いつか」のために、狭い(しかも賃貸の)東京の自宅を本で埋め尽くすことはできないし、そのためのスペースを借り続ける、あるいは新しく建てる余裕もない。ここ数年は、私と違って断捨離の上手な妻からのプレッシャーもある。そこで編み出したのが、「ある程度溜まったら実家に送る」という、極めて場当たり的な解決策だった。

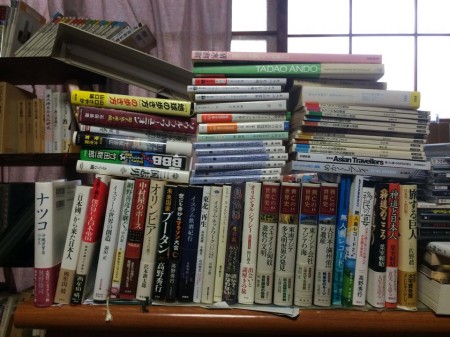

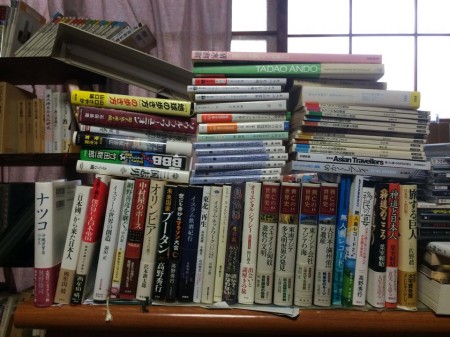

上京してからの十数年、引っ越し、出産、模様替え……人生の折々のタイミングで本やCDを段ボールに詰めて実家に送っていった(西牟田靖さんの連載「本で床は抜けるのか」(第8話)に登場する「関西の実家にどんどこ送っている」「知り合いの図書館員」とは、他でもない、私のことだ)。もちろん、手元に置きたい本や仕事に関連する本は自宅や職場に残してあるので、増えた本やCDのすべてが実家送りとなったわけではない。また、一度は実家に送ったものの、必要になって東京に送り返したものもないわけではない。しかし、気づけば実家の元・私の部屋は、本とCDが目一杯詰め込まれた本棚と段ボールで溢れかえっていた。

それでも親から文句を言われなかったのを良いことに、私は何も対策を取らなかった。見て見ぬふりをしていたと言ってもいい。そして、冒頭の親からの「家を売ろうと思う」という電話を受けて、ついに自分が実家に溜め込み続けた蔵書と向き合わねばならなくなったのである。

ちなみに私には弟が一人いるのだが、彼は数年おきに全国転勤を強いられるという境遇である上に蔵書数も少なく、そして何より、本への執着が極めて薄い。私と同じ状況に置かれた彼は、一切迷わずに「すべて廃棄」を選択した。しかも、本が詰められた段ボールの中をまったく見ずに、である。この「見ずに捨てる」というアプローチは、最も合理的なものかもしれないが、本やCDへの思い入れが強い私には逆立ちしてもできない芸当だった。

処分しなければならないのが、「自宅」ではなく「実家」の蔵書だというのが、とりわけ難題である。実家滞在できる機会と時間は少ないため打てる手が限られるし(ついでに言うと、私は車を持っていない)、東京の自宅にいったん送るのもコスト面で割に合わない。

こういう場合、古本屋に買い取ってもらったり、廃棄してしまうのが一番手っ取り早いのだろう。けれども、二束三文で買いたたかれたり、ひたすらヒモで縛って紙ゴミとして捨てるのは、最終的には仕方ないにしても、思い入れのある本やCDとの別れとしてはあまりに味気ないし、寂しい。

職業柄、最初に思いついたのは図書館への寄贈だった。私の蔵書には、希覯本こそないが、歴史・紀行・文学といったジャンルの本が揃っていて、数は少ないが古本屋でそこそこの値がついているものもある。試しに数冊ピックアップして、奈良県内の図書館の蔵書を確認してみると、未所蔵のものもそれなりにあるようだった。早速、市内の図書館に勤務する知り合いに連絡を取り、ダメもとで蔵書引き取りの打診をしてみた。

しかし、いきなり躓いた。曰く、「未所蔵でかつその図書館の選書基準に合致すれば引き取ります、まずはリストを送ってください」……。有象無象の本を受け取る図書館側にしてみてれば、至極真っ当な回答だが、このリストというのが曲者だった。自分の蔵書やCDをリスト化している人なんて数えるほどもいないだろう。実家に何冊・何枚あるのか自分でも見当がつかない。1,000冊、500枚には及ばないと思うが、東京にいては数えることもできないし、そもそも数える気力も起こらない。

次に思いついたのは、私の勤務先である国立国会図書館への寄贈だった。国内刊行の書籍・雑誌はすべて所蔵していることになっているが、実際のところ漏れているものも多いから、その穴埋めに少しは貢献できるのではないか。以前にも自分の蔵書の中から寄贈したこともある。

そこで、「これは所蔵がないかもしれない」というものをいくつかピックアップして所蔵の有無を確認してみた。が、喜ぶべきか悲しむべきか、いずれもしっかり所蔵されており、この選択肢もあえなく潰えてしまった。

最後の手段としての「蔵書放出祭」

こうして、最後に思いついたのが、「友人・知人に放出する」という案だった。ただ放出するだけではつまらない。どうせなら、自宅の書棚を開放して友人・知り合いに実家まで足を運んでもらい、酒を飲みつつ語りつつ、気に行った本を持って行ってもらうようにしてはどうか。そう言えば、岡崎武志氏は蔵書の最終的な処分方法として、自宅等を開放して、訪れた知人・友人に本を売る「自宅古本市」を実践・提案していた(『蔵書の苦しみ』、光文社、2013年)。

この「コミュニケーションしながらの蔵書整理」というのは面白いかもしれない、と思った。東京暮らしが長くなったとは言え、関西に住む友人や親戚はまだ多い。また、勤務先の図書館は関西にも施設を持っていて、そこで働いている同僚もいる。それに、「自宅」よりも「実家」の方が気兼ねなく人に来てもらえるのではないか(少なくとも私の場合は、そのほうが気が楽である)。

ちょうど11月の三連休に、家を処分するに当たっての家族会議を開くことになっていた。そのタイミングで実験的に(ただし、岡崎氏とは違ってタダで)蔵書を放出してみることにした。とは言え、これを思いついたのは10月の最終週で、三連休の帰省まで残すは数日ばかり。関西に住む知り合い何人かに「本は自由に持って行ってくれていいから、ビールでも持ってきてくれると嬉しい」と声をかけてみたものの、あまり期待せずにいたところ、有り難いことに大阪に住む友人A氏が来てくれることになった。

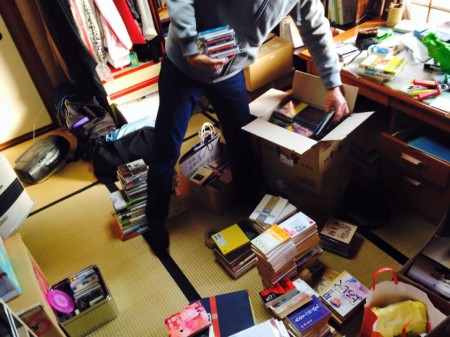

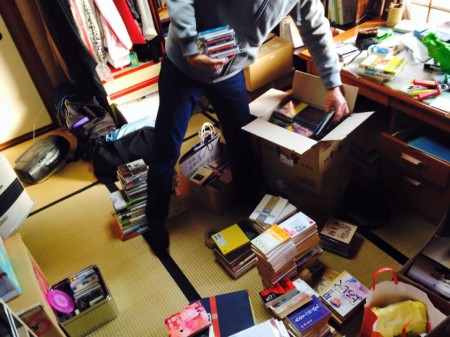

そして当日。家族会議もそこそこに済ませて、蔵書放出の事前準備に取りかかった。

まずは、「自分の子どもに読ませたいと思うかどうか」という基準で、段ボール一箱を目安に本・CDをピックアップして東京の自宅に持って帰ることにした(私の場合、学生時代に読み・聴き込んだ、いわゆる名作・名盤の類が多かったのだが、これは万人に共通する感覚だろうか)。自宅の本棚の空きスペースにちょうど収まるくらいのボリュームだ。

次に、「さすがに誰も読まないだろう」、「黒歴史」、「ボロすぎる」等の本を100冊、CDを50枚程度、廃棄した。そして最後に、空いたスペースに、奥に埋もれていた本を引っ張り出して準備は完了。

そうこうしているうちに、A氏が奥さんと子ども2人を連れて到着した。十数年前に旅先のチベットで出会って以来のつきあいである。出版取次という、本にかかわる仕事を生業とし、余暇には自分で「せどり」してきた旅にまつわる本をイベントで売ったりする、筋金入りの本好きだ。同じ蔵書を引き取ってもらうにしても、自分と趣味嗜好が似ていて、本のことをよく知っている友人に頼むのが一番だ。その意味でも、A氏は今回の試みのトップバッターに相応しい。

A氏夫妻がいくら本好きとは言え、大阪市内のマンションで子ども二人と住むとなれば、自ずと無制限にとはいかない。彼は「段ボール一箱まで」を目安に、私の蔵書のコアである旅行記や音楽、歴史等のノンフィクションを中心に本を抜いていった。「多分誰も取らないだろうから、最後に東京に持って帰ろう」と密かに目論んでいた羽田正『イスラーム世界の創造』もピックアップされてしまった。けれども、「この本どう?」「いや、これはね……」などとやり合っているうちに、つい自分から「こんなのもあるよ」と、とっておきの本を差し出してしまうから不思議なものだ。

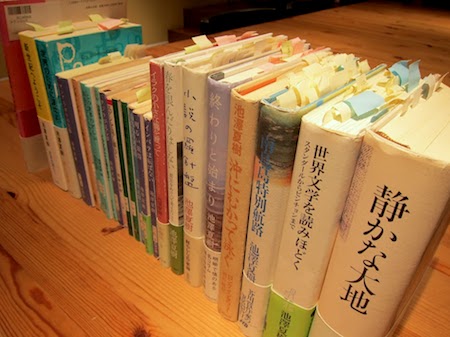

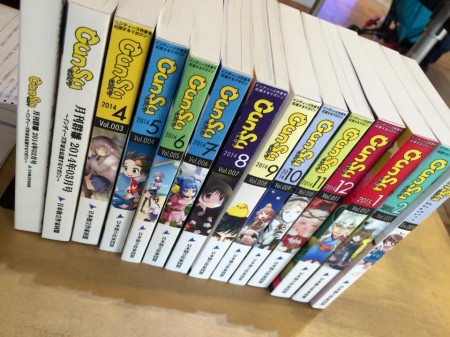

初回の「放出祭」で手放した本たち。

それにしても、奇妙な時間だった。本やCDとの別れは、本来、身を切られるような辛さを伴うものだと思っていた。けれども、ビールを呑んでほろ酔いになりながら、昔の旅の話や最近のお互いの仕事や家族、そして彼らがピックアップしていく本について語り合うのは、何とも言えない心地よい時間だったのだ。「放出」という儀式によって、本との別れがまったく別の何かに変わったと言えるかもしれない。「本との別れ方」としてこれはアリだ、と私は思った。

「蔵書放出祭」をFacebookイベントにしてみた

11月の実験に味をしめた私は、年末年始と成人の日前後の三連休に二度、帰省するタイミングに合わせて、「フクバヤシ蔵書放出祭」と銘打ったイベントとしてやってみることにした。イベントといっても、Facebookやメールで200人くらいに案内を出すだけのことで、大仰なことは何もない。11月の試行を踏まえ、次のようなことをイベントの趣旨として伝えた。

・置いてある本やCDを自由に持って行って下さい。

・ただし、マレに「それはダメ」と横から言う場合があります。

・本もCDも無料ですが、缶ビール等アルコール類を「志」としてご持参頂けると嬉しいです(その場で呑みましょう)。

・「本はいらんけどフクバヤシの顔でも見に行っとくか」というのも大歓迎です。

また、奈良という土地柄や私の世代を考慮して、車を停めるスペースには困らないこと、子どもを遊ばせるための庭もあるので子連れでの来訪も歓迎することも付け加えた。

二度目の「蔵書放出市」は、Facebookで告知した。

誤算だったのは、年末は本業が先行き不透明で、本当に開催できるのかどうか分からず、大々的に案内できなかったこと。幸い無事に帰省できたものの、年末の放出祭は、思い描いていたのとはほど遠いものに終わってしまった。それでも、弟夫婦や従弟夫婦といった身内がみうらじゅん『見仏記』シリーズや手塚治虫『ブッダ』といった軽めの読み物やマンガを持って行ってくれたり、高校時代の友人B氏が、同じ高校の出身で今や売れっ子作家の森見登美彦の小説や、BOφWYや氷室京介、布袋寅泰のCDを何枚か選んでいってくれた(私たちの世代に対するBOφWYの影響はやっぱり侮れないものがある)。

せっかくの帰省を無駄にせぬよう、ご近所への放出ということも考えた。チラシでも作るか、直接声でもかけてみるかと思ったが、ここで親からストップがかかった。曰く、まだ近所の人たちに実家を処分することをきちんと伝えていない、この段階ではまだ大っぴらにしないでほしい、とのこと。

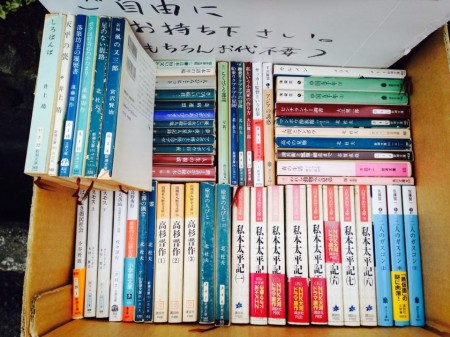

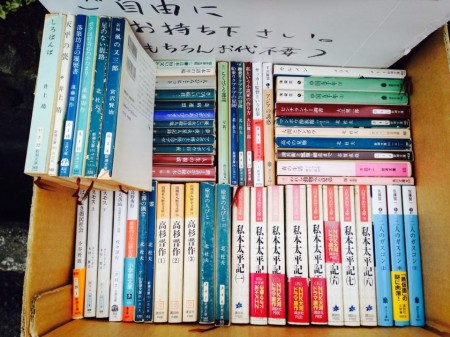

それならばと、玄関先に「ご自由にお持ちください」と書いたカードを挟み込んだ段ボール詰めした本を並べてみることにした。並べた本は、歴史モノの小説や、北杜夫や司馬遼太郎といった一昔前の大物作家などの文庫本。実家周辺の住宅地はわりと年齢層が高いので、それを考慮したラインナップだ。

ダンボール箱に入れ、近所の人にも本を自由に持っていっていただいた。

結果だけ書いてしまうと、単に置いておくだけでも一日5冊程度のペースではけていった。年末年始で手持ちぶさたな人が多かったかもしれないし、近くに図書館や古本屋がないという実家の立地もあったかもしれないが、思っていたよりも良い結果だった。ちなみに、名前の知れた作家の小説の文庫本はよくはけたが、同じ作家でも多巻ものは大半が残ったし、小説以外の本(新書を含む)もあまりはけなかった。

四六時中箱の前に張り付いていたわけではないが、遠藤周作の『沈黙』を持って行こうとしていた年配の男性と話す機会があった。彼はこう言っていた。

「昔読んだんだけど、また読み返したくなっちゃってね。長編だと読むのは大変だけど、これくらいなら」

私が東京に戻ってからは親に頼んで箱を出してもらい、三連休までの1週間あまりで合計30冊ほどの本がはけた。

旧友に引きとられた本たち

そして、「放出祭」本番となる三連休を迎えた。諸事情を勘案して、三連休のうち最初の二日間だけの開催にして、二日目の午後2時には古本屋さんに出張買い取りに来てもらうことにした。正午スタートなので、正味丸一日。この日までに「行くよ」と連絡をくれたのは10人くらいだった。

幸い、天候にも恵まれた。最初に来てくれたのは高校の同級生C女史。現在はマレーシア在住だが、ちょうど帰省中とのことで、子どもを連れて遊びにきてくれた。会うのは数年ぶりだ。

「子育て中だから時間が取れへんねん」

と言いながらも、片倉もとこ『イスラームの世界観』や新渡戸稲造『武士道』を抜き出していった。久しぶりだったのでゆっくり話したかったところだが、子どもがご機嫌斜めになってしまい、早々にお見送りせざるを得なくなってしまった。

C女史と入れ替わりに来てくれたのは、同じく高校の同級生のD女史と同僚のE氏。ともに子連れということで、子ども同士で遊んでもらい、二人にはゆっくり本を選んでもらった。教師のD女史は教育や震災に関するものを、私と同じ旅好きのE氏は旅行記を中心にピックアップしていった。とりわけE氏は、「家族の目が厳しい」ということで抜き出す本を厳選していたが、そこには宮崎市定『西アジア遊記』など、私が密かに残ることを期待していた本もしっかり入っていた。

二人とも、当然ながら私とは面識があるが、当人同士は初対面。選んだ本や子どものことについて、三人であれやこれやと語らうことができた。こういう他者との偶然の出会いがあるところが、実家というプライベートな場を開いて「放出祭」をやることの面白いところかもしれない。

この日、最後に来てくれたのは、やはり高校の同級生で、実家がすぐ近所のF女史。

「実家を処分するとなると、これから会う機会も少なくなるから」

と言って、自宅のある大阪から出てきてくれた。選んでいったのは、西洋の古典小説などの文庫本だった。

昔からの馴染みでもあるので、私の親も交えて、お互いの家族の近況やこれからのことについてじっくり話すことができた。私自身の問題かもしれないが、親とサシで話すよりも、第三者に入ってもらった方が話しやすい。そういう意味でも、良い機会になった。

一日目が終了して、本は50冊程度、CDは数枚、放出することができた。思ったより数が伸びなかったのは、この日、車で来た人が誰もいなかったからだろう。

それまであまり気にならなかったが、本棚にも空きが目立ち始めていた。それを見て、酒に酔いながら友人と話しているときはあまり感じなかった寂寥感に襲われた。これらの本は、間違いなく現在の自分を形成してくれた大きな要素だった。すべてではないにせよ、それらが私から離れていく。最も心が落ち着いた、蔵書に囲まれたあの空間がなくなろうとしている。

実家最後の夜、私は本棚に囲まれた布団の中で、『蒼天航路』(原作・原案:李學仁、漫画:王欣太)を一気に再読した。誰しもが経験したであろう「実家に帰って昔の本やマンガを一気読み」という行為も、もう二度とできないのだ。

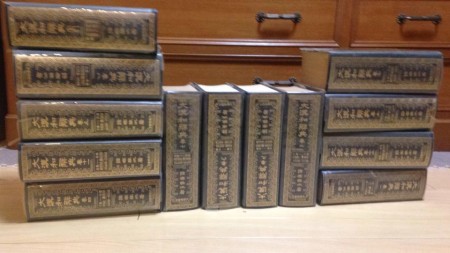

『漢語大詞典』と『大漢和辞典』の運命

二日目。この日も天候に恵まれた。最初に来てくれたのは、元同僚で、現在は私の母校でもある大阪の大学で国文学の研究をしているG氏。実は、彼には「放出祭」をやると決めた段階で声をかけていた。これには理由がある。

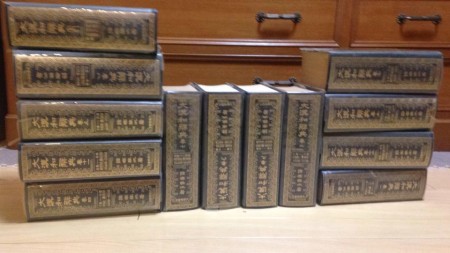

今回の蔵書放出で一番のネックになりそうだったのが、ボリュームのある『漢語大詞典』(縮刷で全3巻)と『大漢和辞典』(全13巻、箱なし)だった。いずれも学生時代に愛用していたものだが、ここ数年では子どもの名前を考える際に使ったくらい。捨てるには惜しいが、さりとて、とっておくのも難しい代物だった。けれども、ダメもとでG氏に声をかけたところ、折良く(?)CD-ROM版の『漢語大詞典』が壊れたばかりということで、『漢語大詞典』を引き取ってもらえることになったのだ。

G氏は『漢語大詞典』の他に、「何冊あってもいい」という字典類や歴史関係の本をピックアップしていったが、とりわけ目立ったのが、山川出版社の『世界史リブレット』シリーズ。私もそれなりには手許に残しているし、これまで来てくれた人も少しずつ抜いて行ったが、彼は残っていたものを「とりあえず」と言ってすべて持って行った。いかにも本を置く場所に困らない研究者らしい。

そうこうしているうちに、11月にも来てくれたA氏一家と、高校の友人でピアニストとして活躍するH女史、さらに職場の先輩であるI氏一家が来てくれた。合計9人。こうなるともう、何がなんだか分からなくなる。

差し入れのビールをガンガン飲み、親に用意してもらったカレーライスを食べ、試聴と称して音楽を大音量でかけながら本とCDを選ぶ。一方、子どもたちは(私が昔使っていた)レゴで遊んだり、大声をあげて庭を走り回ったり。飛び交う話題も、私の職場のこと、チベットやインドの旅の話、最近の出版事情、関西の住宅事情やら子育ての話とてんでばらばら。そこに親も絡んで、「放出祭」は「祭」と呼ぶのにふさわしい、すべてが混沌とした場に変容していた。

そんな喧噪の中、岩波文庫の『西遊記』(全10巻)、『三国志』(全8巻)、あるいは『蒼天航路』や諸星大二郎『栞と紙魚子』シリーズなどのとっておきのマンガが、ひっそりと、しかしごっそりと引き取られていったのである。

そして、二時。出張買い取りをお願いしていた市内の古本屋K堂さんがやって来た。

今回お願いしたK堂さんは、前から知っていたわけではない。本来であれば、少しでも良い査定をしてくれそうな古本屋を広く調べるべきだったのかもしれないが、面倒だったのでやめた。その代わり、①様々なジャンルの本をきちんと査定してくれそうなこと、②CDの買い取りもやっていること、③同じ市内(地元)であること、という三条件で検索して見つけたのがここだったのだ。

K堂さんの査定作業は、盛り上がる私たちを横目に淡々と行われ、一時間ほどで終了した。合計2万2千円。これまでの放出を経て最後に残った200冊と150枚の対価として十分なものかどうかは、古本屋に本を売りさばく習慣のない私には分からなかったが、それで満足することにした(ちなみに、CDはこのうちの5千円程度ということだった)。往復の新幹線代にもならないが、それ以上に濃密な時間を過ごすことができたのだから。

意外だったのは、『大漢和辞典』の買い取りを、

「値段はつけられないので、せっかくですからお手元に残されては」

と、やんわりと断られてしまったこと。最近は需要も少なく、また欲しい人は既に持っていることが多いので、箱入りでもない限り引き取っても売れないのだという。これも何かの啓示と思い、『大漢和辞典』は手許に残すことにした。

引き取ってもらえなかった『大漢和』は、しばらく親の新居に仮置きされることに。

古書買取価格の現状

支払いが済むと、K堂さんは手際よく本を段ボールに詰め始めた。

「『これは』と思うものがあれば適当に抜いて頂いていいですよ」

と言ってくれたので、最後に自宅に送る本やCDを少し抜いたりしながら、K堂さんに、普段は馴染みのない古本業界の話を伺った。

ここ数年、一定の需要のある専門書を除いて、本の買い取り価格は大きく値崩れしているそうだ。Amazonの古書販売の影響も大きいという。大手チェーンを除けば、このあたりでは実店舗ではやっていけないので、K堂さんも含めて、インターネットの売上げがメインになっているところが多いという(その最大のプラットフォームがAmazonなのは皮肉なことだが)。

また最近は、中国関係の(ことに中国語で書かれた)書籍は値段に糸目をつけない中国人から依頼がよく来るので、比較的高額で買い取るそうだ。中国は古本の市場がほとんど無いため、それらがたくさん流通している日本に買い付けに来る、という背景があるらしい。日本の古書市場の一端を中国資本が支えているとは、想像もしていなかった。

時間があまりなかったので、それほど突っ込んだ話ができたわけでもないが、どれも興味深い話ばかりだった。それに、愛着のある本が箱詰めされていくのをただ眺めているのは辛いが、あれやこれやと話しながらだと気も紛れる。

4時過ぎ、最後の箱詰めの作業が終わり、K堂さんは帰っていった。ほどなくして、最後まで残ってくれていたA氏一家とI氏一家も帰った。その一時間後、生まれてから就職するまでを過ごした実家に私も別れを告げた。あと二ヶ月もすれば、ここも更地になっているはずだ。

「蔵書放出祭」最後の箱詰め作業。

こうして、「蔵書放出祭」は終わった。

実家の蔵書を放出したことに、自分の根っこがなくなったような不安感を覚えないではないが、東京でドタバタしているうちに忘れてしまうだろう。そして、自宅や職場には、引き続き本やCDが溜まっていくことだろう。手許に残った2万2千円も遠からず、新たな本に化けるだろう。

そうであるからこそ、今回の「蔵書放出祭」をやってよかったと思う。実家を処分するタイミングだったこともあり、これまで蓄積してきた蔵書をフルに活用して多くの地元の友人・知人と再会し、語らう時間を持つことができたのだ。

最後に、今回の放出を通じて学んだ二つのことを列挙して、この雑文を終えたい。一つは、本があり続けることの与えてくれる安心感は何ものにも代え難いが、その本を有効に活かす術は他にもあるということ。そしてもう一つ。本と付き合いつづけるうえで、折々の蔵書の整理は必須だということだ。