3月8日、著書『生活保護リアル』(日本評論社)にまとめられたネット連載など、生活保護についての多角的な報道を重ねた功績で貧困ジャーナリズム大賞2014を受賞されたみわよしこさんと、『困ったときには図書館へ~図書館海援隊の挑戦〜』(悠光堂)の著者である神代浩さんによる、第4回LRGフォーラム「貧困と図書館 困ったときに頼れる図書館へ」を聞きに行った。貧困と図書館。生活保護と図書館。一見不思議かもしれないこの組み合わせの接点とは何なのか。

しかしこの問いに入る前に、そもそも図書館とは何かということを考えてみたい。登壇者のお一人である神代さんは文科省の社会教育課長時に、住民がかかえる問題の解決を助ける各地の図書館を応援するための図書館海援隊という取り組みを始めた方である。私は神代さんの活動を最初に知ったとき、先に社会問題があって、そこから図書館に何ができるのか考える、という点に魅力を感じた。

先に図書館があると思うと、図書館だけで視界や活動が完結する。建物内だけ、本だけで完結してしまう。だが本は社会から生まれ、社会の中で誰かに読まれる。本の前に社会を見ないと、本(情報や知識)は必要な人には届かない。すでにある本、すでにある現状の図書館を利用してもらうためだけに図書館活動をするのではなく、社会を見据えた上で図書館がどういう存在でありうるかということ。微妙な差異に聞こえるかもしれないが、後者の前提に立って、貧困・生活保護と図書館との関係がどうありうるかを、考えてみたい。

「生活保護制度はよく知られていない」

一つ目のあり方は、これまで生活保護制度を利用したことのない人が生活保護の受け方を知る手段としての図書館だろう。この日、貧困ジャーナリズム大賞受賞の記念スピーチもされたみわさんは、ご自身が人生の途中で障害者となり福祉関係の場所に出向くなかで身近に生活保護利用者の知り合いができ、その方々の具体的な暮らしぶりに触れたりご自身で周辺情報を調べたりするうちに、これだけ大きな制度で、動いている予算も関わっている人々の規模も非常に大きいのに、生活保護法やその仕組みはきちんと知られていないことに気がついたと言う。

司会を務めたアカデミック・リソース・ガイド代表取締役の岡本真さんからも、誰もがあらゆる分野についてすべてのことを知ることはできない、としたうえで、世の中の大きな関心を集める事柄と、それに対して詳しく知っているわけではない我々の間には常にギャップがあって、そこを埋めることができるかどうかが図書館の役割として、いまいちばん大きく問われていることだと思います、という問題提起があった。

第一部はみわさんの「貧困ジャーナリズム大賞」受賞記念スピーチだった。

貧困と図書館の関係の二つ目のあり方は、生活保護利用者の学びの手段としての図書館である。『ライブラリー・リソース・ガイド(LRG)』第2号に掲載された、みわさんの特別寄稿「「知」の機会不平等を解消するために-何から始めればよいのか」には、本や図書館を通して学習手段や調査手段が手に入ったことによって何度も人生のチャンスをつかんできたみわさんの体験が書かれている。知へのアクセスが、人に人生の選択肢を与えることが伝わってくる。人生の途中から生活保護を受けることになった人にとっても、生活保護世帯に生まれ育つ子供にとっても、困難をかかえているからこそ、知へのアクセス権があることはとても重要なはずである。

ところがみわさんが身近に接する生活保護利用者や研究から見ていくと、図書館に通う習慣のある生活保護利用者は、10%もいないと言う。さらに、図書館に行くどころか生活保護を受けることによって引きこもりではなかった人が引きこもりがちになり、つながっていたはずの社会との関係を自ら断っていくことが多いのだとも。

貧困は人と人のつながりを遠ざける

この、生活保護あるいは貧困といったものがその人を人とのつながりから遠ざけるメカニズムを、私自身が年収200万円以下のワーキングプアだった時期の体験を踏まえて考えてみよう。一定額以上のお金を稼いでいないと二重の意味で人の輪から遠ざかることになるというのが、私の体感と観察からの結論である。

第一に収入が少ないということは、当然交際費にかけられる金額もまた少ないということである。具体的に言えばご飯を食べに行こうとなったときに行けるか行けないかの選択肢が狭まるし、行かない本当の理由を何度も言うのも楽しいことではないし、贈り物や手土産の機会にあげられなかったり返せなかったり交換する物の価格が随分違ってくるということだ。こうした具体的に使える金銭の額の違いから、人間関係が疎遠になっていくことがある。

第二に、人と会う場に参加できたとしても、いま何してる、と聞かれていつまでもアルバイトや生活保護とあっけらかんと言えるほど、低収入あるいは生活保護は、同じ社会の仲間として温かく受け入れられているわけではない。みわさんは、生活保護利用者が引きこもりがちになる理由を即答でスティグマと答えた。

「生活保護を受けるということは、お恵みを受けること。働いている人にぶら下がることなので、恥ずかしいというふうに世の中が刷り込まれていっていて、これがいちばん効いているんです」

と。いかに稼ぐ能力を上げて生き残っていくか、またそうあることがかっこいいかという物語が社会でできあがっている中で、貧困そのものが恥ずかしく言いづらくなっている空気がある。こうして自分を卑下したときから、その人が会う人間の数や多様性は大幅に限られてくるように思う。

生活保護利用者がかかえる知的不平等の要因の一つは、この「閉じている」ことだろう。生活保護という制度は存在するのに、生活保護を受けて生きるということ、もっと言えば人に助けてもらうということが、事実上社会で受けいれられていないからである。

このように生活保護利用者のかかえる知的不平等は、通常当たり前に友人に聞けたりすることが人間関係の狭さゆえに聞けなかったり、図書館という知的アクセスのための場所にも行きづらく情報が足りていないことにもあるようだが、それだけでは終わらない。フォーラムの終盤、なぜ日本の生活保護がこんなにうまくいかないのかわかったというみわさんの発言があった。それは、お金は支給するが就労指導に従うようになど「自分のことを自分で考えて自分で決める権利、選ぶ権利をはぎとっている」からだと。

「自分で人生を切り開いていける」ための場所

情報や知識を得たり学んだりすることによって、人生には選択肢が生まれるし、自分で考られることが増えたりもする。今とは違う状態が自分に可能であることを、人はそれ以外の可能性を少しでも垣間見ることで感じることができる。情報や知識にアクセスできることは、自分で人生を切り開いていく可能性を手に入れることと同義だ。

立場は人間を作る。主に非正規(アルバイト、パート、派遣社員、契約社員)で働いてきた経験から、非正規という働き方は人間の思考習性を大きく変容させると感じた。もちろん私の少ない体験からなので、すべてにあてはまることではないが、中でも私が経験した業務委託図書館でのアルバイトは、人の思考力を奪うと思った。細かいミスまでが会議の議題になり、自分で解決策を考えるよりも上からの指示待ちとなる現場で、人は日に日に萎縮し、正規雇用者を過剰に恐れ、自分で考えなくなっていきやすい。

生活保護では、よりそうなりやすいのではないだろうか。自分で調べたり学んだり考えたりする手段との接触が少ない人生を歩んできた、人前で堂々と自己紹介しづらい状態の人が、人間関係を閉じると同時に自分で決めたり選んだりするステージから降り、いつのまにか自立から遠ざかっていっているのではないだろうか。

必要なのは、誰もが自ら学べる場があることだ。きっと図書館が伝えているのは、あなたは自分で調べたり考えたりできる、あなたは自分で人生を切り開いていけるし、その調べたり考えたりする素材は誰かが作って誰かが一緒に調べたりしてくれたもので、あなたは人とつながって生きていけるということだ。本を人と共有するというのは、そういうことだと思う。

本のある環境の大切さ

私は鳥取という小さな街で育ったけれど、家中に本があり、のちにLibrary of the Yearを受賞する鳥取県立図書館に通い、知りたいことを日々学び続け、大学院まで進んだ。そしてワーキングプアだったときも今も、ではどうしたらいいのかを調べたり考えたり人とつながって助け合ったりすることを身につけていたから、楽しくすごしてこられた。

学ぶことには、それだけの大きな力がある。友人の結婚式での新婦から両親へのお礼で、印象深かった言葉がある。子供の頃彼女は両親に図書館に連れて行ってもらった。本を通して様々なことを学んで喜びを得た、しかしそれ以上に学ぶことそのものの喜びを知ったのだと彼女は言った。だから今度は自分が子どもを図書館に連れていきたいと。このかけはしを誰に対してもかけられるようになったとき、社会は大きく変わるだろう。

しかし身近な人間関係さえ狭まりがちな人は、どうしたら図書館に来るのだろうか? みわさんが図書館へ行くことを勧めても、「みわさんがついてきてくれたら行ってもいいけど……」などとなり、みわさん一人の体では支えきれない。しかしこれは大きなヒントだ。岡本さんのこのあとの提案にあったように、図書館に一緒に行くボランティアということも考えられる。ただ、はじめから行く気があるわけではないのだから、まずは行ってみたいと思うきっかけ作りが必要になる。

ここで妥当なのは、図書館に来やすいように、生活保護利用者と定期的に接触のある行政他部署との連携だろう。ところがトークセッション後に会場から寄せられた質問には、生活保護制度を利用したことがある方からの「図書館に行くのは贅沢なことでしょうか?」というものもあった。役所からは「図書館に行く暇があったらハローワーク行きなさいよ、仕事探しなさいよ、読んだって仕事見つからないんだから」と言われると。

これに対しては行政の側に図書館から働きかけて、むしろ図書館の活用を勧めてもらうようにしてもらうことが必要だろう。そうすることで、生活保護利用者自らが学び、行政側が人手をかけて一から十まで指導していた分の負担を減らすこともできるはずなのだ。

変わらなければならないのは、行政だけではない。みわさんの、生活保護受給後に精神的に引きこもりになった場合、ケースワーカーが気づけば精神医療につなぐ、それで行った先のクリニックに本や情報機器があれば図書館に行くきっかけになるのではないか、という提案も貴重だ。岡本さんの言う「生きていくうえで絶対必要になってくる場所に対して図書館の側からもアプローチをしていって、小さな砦をたくさん作っておく」ことが、図書館にできる最初の一歩のように思う。

「図書館員」自身の貧困問題

と、ここまで書いてきた図書館のあるべき姿には、自分でもなんだか現実感がない。なぜこれまでこうした取り組みがなかったのか。神代さんが言うような「図書館員が資料を選ぶ段階で生活保護の情報が冷静に書かれて伝わるような資料を選ぶ」図書館はなぜいままで普及してこなかったのか。図書館はなぜ、知のセーフティーネットとして機能してこなかったのか。

その一つに、神代さん自身が『困ったときには図書館へ』でも指摘しているように、図書館員自体の貧困があるとは言えないだろうか。先述した私が年収200万円以下だったときというのは、大学図書館のアルバイトとして働いていたときのことである。だから「図書館と貧困」というテーマを聞いて最初に私の頭に思い浮かんだのは、図書館員の貧困だった。つまり、図書館が外の貧困に対してどう働きかけることができるかという問い以前に、とくに公共図書館については官製ワーキングプアの一つにも挙げられるような、図書館や図書館員自体が疲弊しているという現実がある。

もちろん非正規かどうかに関係なく、素晴らしい図書館員は様々な図書館で活躍している。が、関東で時給が800〜900円台だったりすることも多々あり、また「1年ごと更新」ないし「3年で更新なし」といった雇用条件では図書館員は定着もしないし、社会を見据えて働くという意識のある図書館員をそろえていくことなどは非常に困難である。こうした条件下で、図書館員自体が、図書館を本だけの存在、図書館という建物内だけのことだと思っている、という状態が続いてきたのではないだろうか。

もちろん雇用条件の悪化は図書館だけの問題ではない。友人に図書館の現場の話をしたとき、景気そのものが回復しないと解決しないだろうと言われたこともある。そうしたこともあって、優れた取り組みをしている少ない図書館の話を聞いても、疲弊した多くの図書館の底上げを求める議論に対して言えば、電気も引かれていない村にブルーレイの美しさを説明するような感じで、私自身、懐疑的に感じたこともあった。

しかし、そうしたことを問題にするよりも、あそこみたいに楽しいことをうちもやってみよう、という事例を広げることで突破口がひらける可能性を、最近の私は見ている。いきなり図書館予算が増えたりはしない。でも乱暴かもしれないけれど、面白いことをどんどんしていくことで、とりまく世界そのものが気がついたら変わっている、そういう時代に入ったと思う。

波はあらゆるところから起こる

波は公共図書館そのものからも起こるかもしれないが、本や情報というツールを使いうるあらゆる場所から、うねるように起こる気がしている。その起爆剤は、マイクロライブラリーと呼ばれる個人や地域の人々の蔵書を開放した共有の仕方だったり、本を読む先の暮らしを提案して人と人をつなぐ部活動をしている天狼院書店のような書店や、これから増えるかもしれない、私を含めて特定の図書館に所属せずにフリーで司書的な活動(調べものを手伝うなど)を行う人間かもしれない。

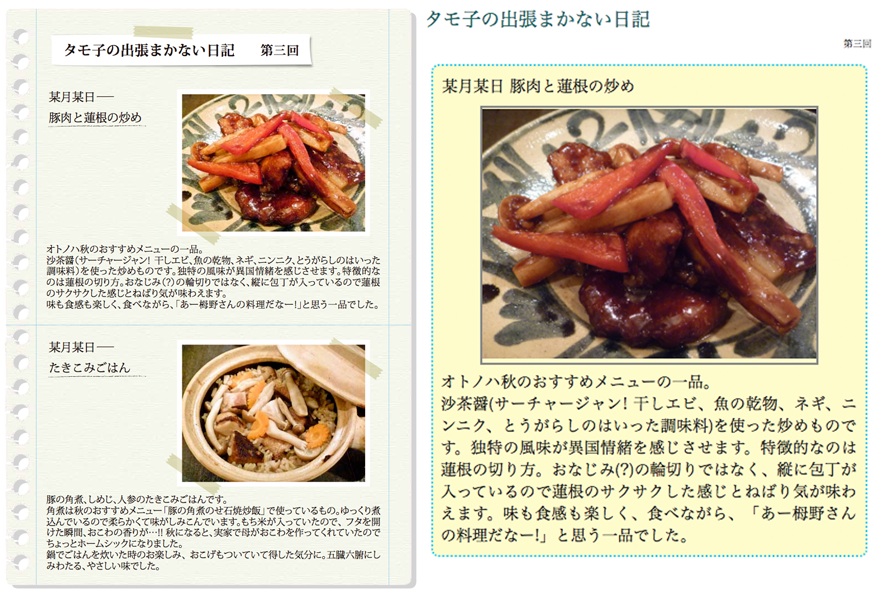

鳥取のブックカフェ「ホンバコ」はクラウドファンディングの目標額を5日間で達成。

渋谷に深夜1時まで空いている図書室を作ろうとして森の図書室がクラウドファンディングの日本新記録を達成したのが2014年5月。鳥取で24歳の青年が中心となって、「本で人と街が繋がるきっかけを」をテーマとしたブックカフェを作ろうとする活動ホンバコがクラウドファンディングの目標額を5日間で達成したのがつい先日、2015年3月10日。図書館と呼ばれるかどうかに関係なく、本をめぐる動きは活発だ。

冒頭で定義してみた図書館とはそもそも何かという問いは、より正確に言うと、私たちは知をめぐって何を望みそれを図書館と呼ぶのか、という問いである。これから先、私たちの作ったものが図書館と呼ばれていく。そんな面白いときを、今、私たちは生きている。

■関連記事

・未来の図書館をつくる座談会

・図書館をめぐる二冊の本〜新年に考える

・Library of the Year 2013が投げかけるヒント

・まちとしょテラソで未来の図書館を考えてみた