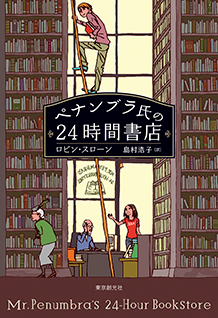

2014年10月23日に東京・下北沢の本屋B&Bで、ロビン・スローンの『ペナンブラ氏の24時間書店』 という小説をめぐって、「デジタルと本のハイブリッド小説が問いかけるもの」というトークイベントが行われました[登壇者は米光一成さん(ゲームデザイナー、ライター。電書カプセル監督。写真中央)、内沼晋太郎さん(ブックコーディネーター、本屋B&Bの共同経営者。DOTPLACE編集長。写真右)と「マガジン航」編集人の仲俣暁生(写真左)の三人]。これはそのイベントの様子をほぼ完全にテキストで再構成したものです。

『ペナンブラ氏の24時間書店』のあらすじ

Part 1 これは今の時代の「青春小説」である

★これ俺だー!

仲俣: ぼくはこの本、なるべく多くの人に読んでもらいたいんですよ!米光: 読まないと友達の縁を切る! って、フェイスブックで激しかったもんね。仲俣: はい、そうです(笑)。巻末解説(全文がこちらで読めます )を書かれた米光さん、まずこの本の面白さをあらためてお話し頂けないでしょうか。米光: あのねあのね……好きなんですよ!内沼: (笑)。米光: 「これ俺だー!」って思うタイプの小説って、自意識が邪魔をしてすごい語りにくいんです。興味ない人が読むと面白いのかどうかがぼくにはわからない。だから、解説でも、いちばん最初に書いたの。このキーワードに興味がある人はぜひ読めと。仲俣: キーワードを解説のなかで羅列されていましたよね。米光: 古書店、稀覯(きこう)本、電子書籍、グーグル、秘密結社、暗号解読、愛書家、最高の本、3Dスキャナ、『ドラゴンソング年代記』、データ・ビジュアライゼーション、活版印刷、フォント、活字、博物館アーカイブ、地下の図書館、オッパイ物理学、インターネットコミュニティ、キンドル、kobo、コンピュータ、ハッカー、特撮、特異点(シンギュラリティ)、書体、ブックスキャナ、魔法使い(ウィザード)、テーブルトークRPG、みたいなね。ぜんぶ重要なキーになる。

★夏目漱石の『三四郎』を連想

仲俣: 米光さん、あまりにも愛が深すぎて、今も言葉が詰まってますね。米光: うん。仲俣: ぼくはね、夏目漱石の『三四郎』をちょっと連想したんですよ。米光: !!仲俣: 『三四郎』も、当時の世相を写した「現代小説」として書かれたわけです。『ペナンブラ氏の24時間書店』も、今の時代ならではの青春小説としての筋立てがある。ぼくはそこが一番面白いと思ったんですよね。米光: 思いつかなかったー!仲俣: この作品の舞台はドットコムバブルがはじけた2000年代以降の、Koboとかキンドルが登場しているまさに「今」の話じゃないですか。サンフランシスコでベーグル屋のサイトをデザインしていた若者が失業し、本屋で不思議な老人と出会い、バイトを始める。いわば「メンター」に当たる人を得て、素敵な彼女もできて。仕事に悩んだり恋愛したり友達に助けられたり……と青春小説に必要な要素が揃ってる。ある種の成長小説、教養小説ですよね。内沼: なにもできなかったぼくが、世界を変えるような発見を!米光: 冷静だあ。いま、感心しながら聞いちゃった。仲俣: だから、冒頭から面白いと思った。ベーグル屋のウェブサイトの話とか、そこだけで笑えるじゃないですか。米光: ぼくがいちばん最初に掴まれたのは、本屋でバイトし始めて、ターゲティング広告プログラムを使うところ。仲俣: あそこはいいですねー。米光: 今の若者だったらやるやるー。内沼: B&Bはやってないですけどねー。米光: やんないのー?内沼: やってもいいですよね。なるほどって思いました。

★ぼくらの時代の話

仲俣: 内沼さんは書店を経営する立場であるし、ロビン・スローンとも年が近いんですよね。内沼: ロビン・スローンと同い年と聞いて納得しました。ほんと今の小説だなあと。主人公のクレイが言うんですよ。

〈本を手に入れる場合、心地よさ、手軽さ、満足感の面から順番に並べると、ぼくの入手先リストはつぎのようになる。

内沼: 最初に行くのがインディペンデントな本屋っていうのは、リーマンショック以降の話だと思うんですよね。自分で言うのもなんですけど、B&Bみたいな店。米光: だよねー。内沼: 日本で言うと、B&Bに行って、そのあと紀伊國屋書店、みたいな。ぼくらの時代の話だなって、親近感を持ちました。ディティールが面白い。仲俣: そのあたり、ちゃんと分かってて書いてる。あと、MacBookで、ペナンブラ書店の3D模型を作ったときに、

〈それっぽい光がそれっぽい窓から差し込み、それっぽい店に鋭角の影を落としている。これを聞いてすごいと思ったら、あなたは三十歳を超えてますね〉

って、年齢で線を引くでしょう。ぼくはもう50歳ですけど、笑ってしまいました。これは世代論を言っているだけじゃない。実は、小説全体の中で3Dや影が重要なキーワードになっている。でも、そこに、若者らしい生意気さをちょっと入れこんでるのがいいなと思って。同世代の人が読んだら、なおさら共感できる小説じゃないかな。内沼: パーティに出席できない主人公のために、彼女がビデオチャットで映像を中継して参加させるっていうシーンがあって。米光: 自分は本屋でバイトしてるから、彼女がノートPCを持って歩き回る。「人工知能のプロトタイプなの」「パーティ用の愛想のいい冗談を言うようにデザインされた。さあ、試してみて」って紹介してて。仲俣: あのビミョーな疎外感ね。内沼: 疎外感と、でもいちおう参加してる感じと、ちょっとだけ特別扱いな感じ。仲俣: 分かる分かる。内沼: これも今、実際にある。米光: やってる?内沼: ぼくはやってないですけど、最近だと遠距離恋愛してるカップルが家に帰ったらスカイプを繋ぎっぱなしにしたりするらしくて。一緒に住んでる感覚で。米光: そっか。同居はできないけど、会話して時間を共有してる。内沼: そういう経験のある人います?(客席に)。あ、いない。ぼくよく聞くんですよ。

★グーグルの社員が登場

仲俣: このなかで、とくに好きなキャラクターはいますか?内沼: みんな好きです。米光さんがおっしゃってたように、自分と近すぎて語りにくい世界だと、全キャラクターが愛おしいんですよね。この世界にいたいなーと。米光: ねー。内沼: そんな感じしますよね。米光: グーグル社の美人の彼女欲しいもんね。内沼: グーグル社の美人の彼女欲しいですよねー。すごい役に立つんですよね。グーグルのリソースが。米光: というか、彼女がいないと成り立たない冒険。だから、ちょっとスパイ小説っぽくもあって。内沼: そうそう。米光: 今、現代でスパイ小説を書くとこうなんだ。007がやってたことを、ふつうの人ができるんだ。グーグル社員の彼女がいれば。内沼: グーグル規模のコンピューターがないとできないことにチャレンジしたり。米光: いいなー、グーグル。仲俣: それにくわえて、子供の頃に読んだ岩波少年少女文庫とか、「ドリトル先生」シリーズとか、ジュール・ヴェルヌのSF小説に通じる、ベーシックな物語の楽しさがある。ロビンみたいに教養のある人なら、もっと小難しい高踏的な小説だって書けるかもしれない。でも、主人公が店員募集の貼り紙を見て、ペナンブラ氏にいちばん好きな本を聞かれてさ『ドラゴンソング年代記』です、って答えるでしょ。米光: ティーンのころに読んだ小説を挙げる。仲俣: あれは、ぼくらの世代だと何に相当するだろう?米光: 『グインサーガ』(栗本薫) とか『ドラゴンランス』 か『銀河英雄伝説』(田中芳樹) ?仲俣: そんな感じです よね。で、ペナンブラがそれを受け入れる。内沼: 「あれはいい、とてもいい」って笑顔で。仲俣: そこが感動しましたね。

★職人へのリスペクト

内沼: あと、ここも好きですね。主人公と同居してるマットが言うんですよ。

〈「いや、やりながら学習するってことがさ。おれたちの仕事もそうなんだけど、コンピュータ使いのやつらとは違うんだよ。あいつらは毎回同じことをする。なんでもかんでもピクセルだ。おれたちの場合はすべてのプロジェクトが異なる。新しい道具、新しい素材。何もかもが毎回新しいんだ」

内沼: 米光: うんうん。内沼: スキルって、積み重ねていくうちにシャンプする瞬間がある。マットは48時間で盆栽の達人になれる人なんですよね。それは、彼のなかにオールドナレッジがたくさんあって、ずっとコンピューターで何かやってた人よりも、スキル的なジャンプが素早くできる。米光: あとさ、何かを「やるぞ!」って決めたときに、入門書を買ってきてまるまる読んでから始めるんじゃなくて、まずはやっちゃう。やりながら必要なところをちらっと読んでいく、みたいなやり方って、今のやり方だよね。内沼: そうそう。米光: その感覚が出てていいですよね。米光: まあ、お年寄りと言えるくらいの人たちで。仲俣: ですよね。そういう人が次々出てくる。ぼくや米光さんは、どっちかって言うと、こちら側に近づきつつあるじゃないですか。米光: いやいや、ぜんぜん、ぼく、読んでるときは主人公側だったよ?仲俣 & 内沼: はははは。

★前日譚『1969年のエイジャックス・ペナンブラ』

仲俣: ITなどの新しいハイテクノロジーを描く一方で、この小説は、過去をどんどんさかのぼるというか、過去と対峙していく。この小説には、『1969年のエイジャックス・ペナンブラ(Ajax Penumbra 1969) 』 っていう短い前日譚があって、それは英語版だけなんですが頑張って読んだんですよ。米光: おおー。仲俣: 『ペナンブラ氏の24時間書店』を読んだときに、サンフランシスコを舞台にした本屋さんの小説なら、絶対出てくるだろうなーと思ったのが、リチャード・ブローティガンの『愛のゆくえ』 っていう小説なんですよね。内沼: うんうん。仲俣: これは1960年代末のサンフランシスコの変わった図書館に住み込みで働く青年が主人公の話なんです。その図書館には、みんなが自分のいちばん大切な思いを書いた本をもってくるんだけど、それを保管する場所なんです。内沼: 似てますよね。仲俣: そう。『ペナンブラ氏の24時間書店』ではブローティガンのこの本には言及されていないけど、『1969年のエイジャックス・ペナンブラ』にはちゃんと、この本を読む場面が出てくるんですよ。60年代から繋がってるサンフランシスコのカルチャーと、現代のITとが二層構造にしてあるんですよね。ただし、ウソも混ざってる。「ゲリッツズーン書体」とか、あれぼくネットでさんざん調べましたよ。米光: そうそう、ないんだよな。ほんとにあると思ってた。仲俣: でも、そういう虚実をまじえつつ、サンフランシスコという場所とか、西海岸のカウンターカルチャーにも接続していて、そこにも共感しながら読んだんです。

★くすぐりがいっぱい入ってる

仲俣: あと、我々の業界向けのくすぐりもありますね。たとえばkoboユーザーはちょっと複雑な気持ちになる台詞とかねー。米光: ははは。“koboって書いてある。マジで? ふつうコボを持ってる人なんていないよ。”って驚かれるという。でもそのへん、実感と合ってる。それが分からなくても読めないわけではないのだが、分かると終始ニヤニヤしながら読める。仲俣: でも、『ペナンブラ氏の24時間書店』の電子書籍はKoboでもちゃんと売っています (笑)。米光: これも好き。唖然とした表情を喩えるとこ。

〈“404 ページが見つかりません” というエラーメッセージを顔で表現したらこんな感じだろう。〉

内沼: いいですねー。米光: それから、自分の才能を活かしている友達を表現するときに、

〈これがマットの秘密兵器、パスポート、刑務所からの釈放カードだ。彼は美しいものを作る〉

って言うの。内沼: そうですね。ぼくがいいなーと思ったのは「奥地蔵書」にウェイバックリストっていうルビがあるところ。これはインターネット・アーカイブによるキャッシュデータ閲覧サービス の名前ですから。仲俣: そんなふうに、解読できるキーワードが複数仕込まれてるわけです。

★オッパイ物理学ってほんとにある?

内沼: 絶妙にありそうでなさそうなところも面白いですよね。仲俣: さっきの「ゲリッツズーン書体」もそうですが、半分くらい嘘ですからね。内沼: オッパイ・シミュレーション・ソフトウェアを開発してお金持ちになった、ニール・シャーという友達がいたりとか、本屋に飛び込んでくるグーグル社員の女の子キャットがすごい可愛いとか。米光: 女の子が可愛いのはありえるもーん。内沼: オッパイ物理学って言葉は実際にあるんですか?米光: ゲーム業界ではね、3Dになったとたんに、どうおっぱいを揺らすのかが売上に影響する重要課題になったのね。内沼: なるほど。ニール・シャーはけっこうな発明をしたんですね。米光: 彼が日本にいたらゲーム業界にひっぱりだこ。内沼: 実際にそういうプログラムってあるんですか?米光: どうなんだろー。詳しくは知らないけど、専門の会社ではないのかなー。やっぱあるのかなー。内沼: あるのかなー(笑)。米光: あってもおかしくない。人体をリアルに動かすのってすごい技術なので。

★グーグル社の秘密

米光: あと、グーグルの社員食堂では、栄養学的にカスタマイズされたメニューがひとりひとりに出るってのは本当なの?内沼: 解説でも書かれてましたね。米光: 読んだ仲間で大激論ですよ。ないような気もするけど、あって欲しいからありということでって結論を出し。内沼: さすがにそこまでじゃないだろうけど、ぎりぎりありそうな。米光: そうそうぎりぎりありそう! だから近未来小説っぽくもある。内沼: グーグル社員の可愛い女の子が真面目に言うのがいいなーと。キャットにとってはそれが愛情なんですよ。一同: ははははは。米光: しかも、寿命の延長を研究してるグーグル・フォーエバーっていう部署があって、そこに頼まなきゃー、みたいなね。それはほんとにあるの?仲俣: 半分はホラ話でしょうね。ただ、エンターテインメント小説だけど、グーグルについて知りたいっていう関心も、読む際のフックになりますよね。あと後半は本の歴史が絡んだ謎解きになるんだけど、そこにも嘘が混ざっている。

Part 2. EPIC2014、クラウドファンディング、アーカイブ

★ロビン・スローンってどんな人?

仲俣: 絶妙なホラという話になったから、ロビン・スローンがどんな人なのかを紹介しますね。彼を語るときにはずせないのが「EPIC2014」 です。米光: 2014年までのメディア状況を未来予測したと言われているフラッシュムービー。内沼: 2004年当時話題になった8分ほどの動画です。流します?仲俣: じっさいに見てみましょう(下の動画は日本語字幕版)。

米光: メディア史博物館が2014年に作ったという設定で。仲俣: そこからして嘘なんだけどね。内沼: その動画を作ったのがロビン・スローンなんです。仲俣: ロビン・スローンとマット・トンプソンの2人組ですね。ロビンは大学を卒業後にポインター(Poynter) というジャーナリズムの研究所に通っていて、そこに在籍中にこの動画を作ったんです。仲俣: いまでいう「キュレーション」とかも出てきますね。ちなみにロビン・スローンはこのとき24歳。ジャーナリズムをきちんと勉強して、かつITのトレンドを見ていたから、10年経ってもそんなに外れていない、というのはすごい。ただ、この動画にはたとえばユーチューブは出てこないんです。2004年にはユーチューブはまだなかったので。内沼: まあでも、ユーチューブみたいなのは出てきましたよね。テレビを買収するやつ。仲俣: 同じように、ツイッターもフェイスブックも出てこないけど、トレンドは外してない。ロビンのバックグラウンドを知るにはすごくいいムービーです。内沼: ブログやユーチューブで、個人が広告収入を得るようになったとか、情報がニュースキュレーションみたいにカスタマイズされて届くようになるとか、このあたりは完全にその通りですよね。仲俣: 大学の授業でネットのことを教えるとき、ずっとこれを学生に見せてきたんだけど、何度も見てると、だんだん、これは冗談なんじゃないかと思えてくるんですよ。たとえばGoogleとAmazonが合体してGooglezonって、どーんと出るところは、笑いを喚起してるんじゃないか、って。メディアの人、とくに新聞社の人は、あれを見て暗い顔しちゃったわけだけども、この小説を読んで、「やっぱりあれは笑っていいんだ」と。米光: はははは。

★新しい出版のやり方

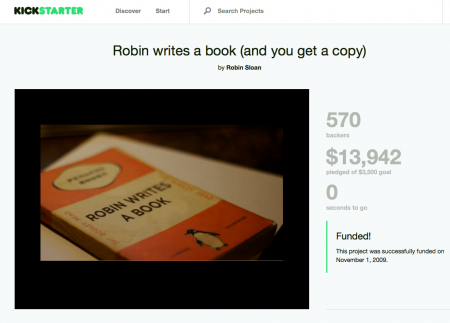

仲俣: ロビンは世界中に知られた「EPIC2014」を作って、その後はどうしたのか、気になっていたんです。ポインターを辞めたあとに、ゴア元副大統領が立ち上げたカレントTV という、ニュース専門のテレビ局に「雇ってくれ」と押し掛けて、職を得るんです。そのあとに、KDP(キンドルデジタルパブリッシング)で『ペナンブラ氏の24時間書店』のショートバージョンを自己出版しているんですよ。KDPが出てきたときに、すぐにやっている。そういう、新しいことが出てきたらすぐやってみるところも、今風の若者です。それは『ペナンブラ氏の24時間書店』の登場人物にも投影されていて、ロビン・スローンという作家の面白さと、この小説が持っている、今の若者にとってのリアリティにズレがなくて、当事者という感じがするんです。

(キックスターターの映像 を流す)

仲俣: 『アナベル・スキーム(Annabel Scheme)』 を出すために、キックスターターで出資を募ったさいのプロモーションムービーです。これは女性探偵の話で、その相棒が「型落ちのコンピューター」だという設定のミステリーなんです。

(客席から笑いが起こる )

仲俣: 英語が分かる人は笑ってます。米光: いいなあー。仲俣: キックスターターで彼は、当初の予定よりたくさんのお金を集めたので、執筆、印刷、製本、発送まで、すべての過程をブログで公開したんですね。それを文芸エージェントと出版社の人が見ていて、この2作目や『ペナンブラ氏の24時間書店』のショートバージョンを読んで、めでたくこの本が出版された。それでニューヨークタイムズのベストセラーリストに入るほどになった、という一種のシンデレラストーリーなんです。米光: そうか! なるほどね。仲俣: しかも小説として面白い。ぜんぶ自分でやって、なおかつ小説が面白い。そういうすごい才能は、日本にも藤井太洋さんのような人がいるけれど、ロビンはそのサンフランシスコ版という感じがしたんです。米光: 作るのが好きな人の小説ですよね。仲俣: そう、ものを作ることが好き。米光: 苦しんで苦しみぬいて書くタイプの小説家と、作る作業そのものが楽しいタイプの小説家がいて、ロビン・スローンは明らかに作るのが好き。もう、ニヤニヤしながら書いていくタイプ。

★紙とデジタルの対立を乗り越える

内沼: 主人公のルームメイト・マットがものを作る達人っていうのも象徴的ですよね。仲俣: コンピューターだけじゃなくて、手作りの人も出てくる。内沼: 一方、主人公の幼なじみ・ニール・シャーは、オッパイの揺れをリアルに再現する3Dプログラムを開発していて。2人とも、主人公がペナンブラ書店の謎を解くときに役立つんですよ。これって象徴的ですよね。米光: そうだね。どっちが良い、悪いではなく。内沼: そうそうそうそう!米光: 紙の本や活字文化が衰退して、いろんなことが失われていることが通奏低音として流れている。でも、デジタルハイテクノロジーでいろんなことが変わっていくことも、ちゃんと描かれている。紙とデジタルの単純な対立じゃない。内沼: どっちもあっていい。半分は希望的観測かもしれないけど、やっぱり、ぼくらの実感としても、そうだよなって思う。なんて言うんですかねー、仲間意識っていうか。そうだよな、分かってるな、みたいな。米光: 分かってるよねー。内沼: 握手したいかんじがする。

★アーカイブの場所

内沼: ちょっと話変わるんですけど、全体を通して「アーカイブするのは大事」っていうエピソードが出てくるんですよね。仲俣: 後半ですね。内沼: ネタバレになるので詳しくは言えませんが。米光: 前半も、24時間書店自体が、奇妙なアーカイブの場所として成立している。内沼: アーカイブが大事っていうのは、今、すごくリアルな話じゃないですか。例えば最近出た福井健策さんの新書。

──(客席から) これですか?(場内のお客さんがカバンから取り出す)『誰が「知」を独占するのか―デジタルアーカイブ戦争』(集英社新書) 。米光: すごい。お客さんの能力高すぎ。内沼: 「欧州がグーグルと闘うのはなぜか。」という帯がついています。国が日本の知的資産をきちんとデジタルアーカイブ化してないことへの警鐘を鳴らした本です。で、やっぱり、グーグルがデジタルアーカイブを作ろうとしているからこそ、『ペナンブラ氏の24時間書店』は成り立つ。米光: しかも「どうアーカイブするか」がキーになってる。後半は「そのアーカイブのしかたでいいのか」が争点になってくる。仲俣: この話は表面上、ある秘密結社に若者たちが戦いを挑む話ですよね。そのなかで、いろいろと「グーグルでは検索できないもの」が出てくる。米光: グーグル検索には引っかからない、存在しないはずの本が、24時間書店にはたくさん置かれている。それが謎になっている。仲俣: グーグルでは検索されない知のアーカイブがあって、若者はそれに出会う。直接的にグーグルが敵だとは言ってないけど……。米光: そうねー。だからスパイ小説として見ると、巨大悪の組織グーグルと戦っているんだが、グーグルを大活用している。不思議な構成ですよね。仲俣: アーカイブが大事だというのは、本質を突いている。小説の鍵であり、ロビン・スローン自身のメディア観でもあるのかな。インターネット・アーカイブの創設者ブリュースター・ケールが2011年に来日したとき に、当時の国立国会図書館長の長尾真さんに小さなハードディスクを渡して、インターネット・アーカイブの中身はこれに全部入りますと言っていた。これだけ小さなものの中に、データとしてならばすべての知は入りうるんだと。それとどう付き合って行くのか、って。

★アーカイブが取りこぼすもの

米光: でもこの本って、それに入りきらないものがたくさんあるんだぜってことをすごく言ってる。直接的には言わないんだけど、そこがテーマですよね。オールドナレッジ、OKがあるんだと。グーグルはOKを集めようと頑張っているが、膨大に集めているからこそ、そこが欠けてるんだって認識も、ビビットに正しく感じるし。内沼: ほんとそうです。米光: しかもOKをたくさん溜め込んで、えっと、むはー、どこまで言っていいの?内沼: あははははは。米光: OKの象徴である「あるもの」をデータ化するんだけど、それだけでは謎が解けない。データにしたときに色んなものが削がれていくんだってことがキーになっている。あ、関連書籍として『ラインズ 線の文化史』 (ティム・インゴルド/左右社)を持ってきたんだけど。仲俣: この話とどう関連するの?米光: そう、後半の内容に触れるから、あんまり言えないってことに気づいたわー。ラインズって何かというと、つまり、書いたときの軌跡(=ライン)なんですよ。活字になった瞬間にその軌跡が失われることを追求する……、仲俣: あー!内沼: わー、ぎゃー。米光: いま、この本の説明をしてるんだよ!仲俣 & 内沼: ははははは。米光: 軌跡が失われていることが、丹念に、でもポエティックに、いろんなところに飛び火させながら書かれている。筆記だけではなくて、例えば旅行。歩いて旅行してたときは軌跡だったけど、乗り物による運搬になった瞬間に、駅と駅、点と点を結ぶものになってしまった。どんどん断片化して、軌跡が失われることによって、我々は何かを失ってるんじゃないか。内沼: 関連書籍ですね!仲俣: 東大の記号学会のシンポジウムで、この本が置いてあったんですよ。つい買ってしまって。そのまま積ん読にしていました。内沼: ぼくも気にはなってたんです。米光: けっこうハードな本ですけど、すごく刺激的。

★「人がにおいについて話し出したらおしまい」

仲俣: 藤井太洋さんの自己出版によるデビュー作『Gene Mapper -core-』 は、インターネット後の世界を書いたSF小説でしたよね。インターネットが崩壊して次のネットワークの時代になったとき、インターネットの中身が今でいうオールドナレッジになってしまう。その未来から現在を相対化したのが藤井さんの『Gene Mapper -core-』だとしたら、ロビンの『ペナンブラ氏の24時間書店』は、過去の知識とどう向き合うかが書かれている。別に、昔のものがいいよね、データより物が大事だよねっていう言い方じゃないんだけど…。米光: 主人公がペナンブラに本のにおいについて話すシーンが印象的で。

〈「なんでも携帯電話で読むものとばかり思っていたよ」

内沼: ペナンブラでさえそう言うわけですよね。名言ですよ。ぼくも「本の匂いが……」とか言う奴に、次からはそう言おう(笑)。仲俣: 紙の本はもうなくなってしまうの? といった底の浅い議論を乗り越える感覚を持っていて、そこがすごくいいなと思ったんです。内沼: そう、だから、馬鹿にしてる対象もいっしょなんですよね。リアルなところで共感するというか。米光: そこじゃないんだよってとこを、ちゃんと乗り越えている。

(このあとで10分休憩)

Part 3 どうすればもっと読んでもらえるか作戦

★ロビンを日本に呼ぼう!

仲俣: 休憩中のエピソードを。さっきまで一番前にいて、お帰りになったクレイグ・モドさんは、ぼくらの友達です。内沼: DOTPLACEで「ぼくらの時代の本」 という連載をされていて、ボイジャーから12月に本が出ます 。仲俣: 彼が携帯でずっとメールしてるから、何をしてるんだろうと思ってたら、ロビン・スローンに連絡していたというんですよ! 東京でこんなやつらが会を開いて、ロビンを日本に呼びたいって言ってるんだけど、来る? って聞いてくれたらしい。そしたら「行く!」って返事が来たらしいです。

(客席から「おおー!」とどよめき)

仲俣: もしそうだとしたら、あとは旅費だけの問題なので、ぜひぼくらで盛り上げて、ロビンを呼びたいですね!

★本屋でどこの棚に置いていいのか分からない本が不当に扱われている問題

仲俣: これから先は、この本をさらに盛り上げるにはどうしたらいいか、話しましょう。ぼくは『ペナンブラ氏の24時間書店』は「文理融合小説」だと思っているんですよ。スティーブ・ジョブズが「リベラルアーツとテクノロジーの交差点」と言ったように、この2つがあってこそ、クリエイティブなものが生まれる、その実践例だと思うんです。でも、いまの日本では本や本屋さんが好きな人はITが苦手で、IT好きな人は図書館や本に反応してない、という気がします。米光: ぼくは本もITも好きだし、そういう人はぼくの周りにはたくさんいる。そこに届くか届かないかの問題がある。つまり「本屋でどこの棚に置いていいのか分からない本が不当に扱われてる問題」です。この本は小説の棚に置かれますよね。もちろん小説として面白いからそこに置いていいんだけど、そこじゃない人が手に取らないでしょう。仲俣: 内沼さんのところではどこに置いてます?内沼: この店だったら、やっぱり「本の本」のコーナーに置きますよね。電子書籍とか、本の装丁とか、出版の未来とか、いわゆる本について書かれた本の棚。そこにずっと置いておくタイプの本です。でも、ふつうのお店ではそうはいかないですよね。

★関連図書を並べたい

米光: ジャンルが分けられない問題は逆に言うと、いろんなところと接続してるっていうことだから。関連図書を並べてみたいな。内沼: そうですよねー。例えば、シンギュラリティって何だろうって思ってる人がこれを読むといいですよね。グーグル社員の女の子キャットが、会話の中で説明してくれる。仲俣: 説明がすごく分かりやすくていいですね。内沼: 『テクニウム』 (注:テクノロジーの発展と生物の進化とを重ね、「What Technology Wants=テクノロジーの望むもの」を明らかにしようとする大著。著者のケヴィン・ケリーが来日時にB&Bでトークショーを行った )もそういう話じゃないですか。そういうところに置いてあってもいいんですよね。仲俣: 棚も作ってみたいよね。米光: うん棚作りたい。仲俣: 『ペナンブラ氏の24時間書店』や『アナベル・スキーム』の前に、ロビン・スローンがキックスターターでやったのが、新しいリベラルアーツを見つけよう、っていうプロジェクトなんですよ(PDFがダウンロード可 )。今の時代の教養は何を読んで身につけたらいいのかを仲間と一緒に考えて、小冊子を作ったらしい。そういった、どこにでも繋がっていく彼の教養の幅広さは、この本にも詰まっている。文理融合、デジタルもアナログも理系も文系も文学もテクノロジーも、というあたりを、ぼくらが分かりやすく解きほぐしていくことが大事なのかもね。

──(客席から) この小説を読んで、いちばん近いなーと思ったのは『薔薇の名前』 (ウンベルト・エーコ/東京創元社)なんですよね。

3人: あー!仲俣: 実はそうかも。

──(客席から) そういう王道の外文に持っていくのもアリかなーと。仲俣: やっぱり棚作んなきゃ!

──(客席から) ある意味教養小説だし。

仲俣: 意識はしてると思いますよ。米光: そうね。若者向け『薔薇の名前』みたいなね。

──(客席から) さきほどから関連書で挙がるのが、海外小説ですよね。日本の書籍に繋がるキーワードが出てくると売りやすいんじゃないでしょうか。

仲俣: 逆に言うとね、そこで名前が出てこないことが、日本の小説とか本がつまんないことの象徴なんじゃないかな、って。米光: うーん。仲俣: こういう小説がなぜ、日本でふつうに書かれて読まれないのかな、って思うんです。ひとつは、ITは生活に定着しているけれど、小説に書きにくい面があるでしょ。米光: そうですね。それこそ、少し前までは小説に携帯電話を出さなかった。「もう、携帯ない時代にします」っていう作家さんもいたぐらい。ITや携帯を出した瞬間に、今までの表現の艶みたいなものが失われるから、そこと格闘している人もいるし、格闘せずに、ないことにしている人もいる。仲俣: ずっとフェイスブックやツイッターやってる主人公のことを、小説のなかでどう描写したらいいか、ものすごく難しいですものね。米光: でもね、長嶋有さんの『問いのない答え』(文藝春秋) は、ツイッターでの交流を描いているから。仲俣: 『問いのない答え』、読んでないけれど気になります。米光: あと『すべてがFになる』(森博嗣) は近いかもしんない。仲俣: ドラマではなくて、原作の小説のほうですね(笑)。米光: ウィンドウズを使わないほうね(笑)。内沼: ドラマ版は、工学部の助教授がウィンドウズ使ってて、「こんなの犀川先生じゃない」って叩かれている。米光: あれも、文理融合だし、今の感覚の青春小説っていう意味でも近いし。

──(客席から) ぼくは出版社の営業なので、本を読む前にPOSデータを見ちゃうんですけど。TSUTAYAさんで、この本と一緒に一番買われているのが、『紙つなげ!彼らが本の紙を造っている』(佐々涼子/早川書房) なんですよ。

3人: ああーー!内沼: やっぱり出版関係なんですね。米光: 本に興味ある人が買ってるってことだねー。ちょっと、今のこの感じも小説っぽかったね。ぱっとすぐ調べて。仲俣: さっき、クレイグがロビンにすぐメールしたみたいにね。米光: これで冒険が進む、みたいな。内沼: アマゾンだと、関連書籍は東京創元社や早川書房のミステリーですね。出版関連の本は出てこないです。仲俣: いろんな文脈があるから、それでもいいんじゃないですかね。

★次に読んでもらうなら誰?

仲俣: 次にこの本を読んでもらうなら、誰がいいかな?米光: 声の大きいIT系の社長に刺さって欲しい。それこそ堀江(貴文)さんとか。仲俣: ぼくもあるITベンチャーの立ち上げに関わったことがあって、ドットコムバブルの盛衰を間近で見たんですよ。ユーチューブがぐーんと伸びるなか、日本の同じようなビジネスがまったくかなわずに敗退していく姿とか。だから、主人公がITバブル崩壊のあとに失業してる感じがすごく分かるんです。なので同時代のITベンチャーにいる人たちには、ぜひ読んでほしい。

──(客席から) この何年かIT系で売れた本って、ふだん本を読まない人が読んだ本なんですよ。この本もそこに届かないとダメだと思うんですね。正直な話、ふだんぼくが見ているブログのなかでも、仲俣さんしかこの本のことを書いてない。それはたぶん、「EPIC2014」と結びついていないから。誰かが言わなきゃいけない。

──(客席から) 「EPIC2014」が有名になりすぎて、誰が作ったかはあまり語られてこなかった。

内沼: じゃあ、「EPIC2014」についてかつて書いたブロガーで、今もまだブログやってる人に、本を送ればいいってことですね。

──(客席から) そうですそうです。当時「EPIC2014」見た連中はみんな読めっていう。

仲俣: この本の献本先も集合知でやったら面白いかも(笑)。カート・ヴォネガットみたいに、はじめは大学生がカルト的に支持していた作家が、より多くの読者に見出されて売れていく、そういうことになりうる本ですよね。

★帯コンテストもやりたい

仲俣: 会場の皆様にも、「ペナンブラ愛」を語っていただきたいです。せっかくいらしてくださったので、東京創元社の担当編集の方、コメントを頂けるでしょうか。担当編集者 : どうも、担当編集です。翻訳の先生からのご紹介で、この本を読みました。やるとなって、ミステリーとSF、どっちで出そうか悩みました。SFの担当者とどっちがやる? って話になって。結局、ミステリー担当の私がやりました。米光: 謎で引っぱってわくわくさせるところや、スパイ小説っぽいところはミステリーだし、ホラ話が混ざってるところはSFでもある。 仲俣: 文脈の多い本だから、ある売り方を試すと、それ以外だと読まない人が出てきちゃうますよね。たとえば、帯を何種類か作ったらどうでしょう。内沼: いいですね。米光さんが解説に書いたみたいに、例えばシンギュラリティとか、電子書籍とか、これに興味ある人は読めって書いてあったら、置かれるべき棚が変わってくるかもしれません。うちだったら「本の本」の棚に置くように、他の書店さんも、あそこにも置こうかなって。仲俣: 帯コンテストもやりたいですよね。勝手に帯をデザインするコンテスト。

──(客席から) オッパイ物理じゃない?仲俣: ロビンが来るまでに、そういう実験をして盛り上げていきたいですね。じつは、翻訳者の島村さんもいらっしゃってます。ひとことお願いします。渡辺由佳里さんのブログ で拝見して、これは面白そうだと。そのときはまだ出版されていなくて、電子書籍も手に入らない状態だったので、リーディングを私がやりたいと申し出たんですね。本書を読んでいただいた方はお分かりだと思うんですけど、彼、日本が大好きだと思うので。仲俣: そうですね。島村: ぜひ日本に来て欲しいと思っています。あと、電子書籍と紙の本だけでなく、オーディオブックも出てきますよね。内沼: オーディオブックのシーン、いいですよねえ。ネタバレになっちゃうから言えないー。米光: そうそう。そこでこう、話が展開するところがねー。島村: オーディオブックの良さも取り上げていて、ほんとうに彼は、なんていうんでしょう、紙の本も、電子書籍も、オーディオブックも対立するものではなく、どんなものもありなんだ、ということを書いている。そこを楽しんでいただけたらと思いますね。

★コミカライズやbotもアリ?

──(客席から) オーディオブックになったりはしないんですか?

担当編集者: 日本では今のところ予定はないですね。米光: 作中でも出てくるという意味で、オーディオブック化するのはいいかもしれないですね。仲俣: キャラクターが魅力的だから、コミカライズやアニメーションにもきっと向いてるよね。米光: うんうん。内沼: 漫画化して欲しいですよ。米光: 昨日ひさしぶりに読んだときに、気に入ったフレーズを #24時間書店 でツイートしたんですよ。それは反応よかったなー。やっぱりいいフレーズがあるから。仲俣: 創元社にペナンブラ氏のbotをやって欲しいな(笑)。米光: 今から読む人は、 #24時間書店 で、フレーズを引用してもらえると。きっと、色んな人が色んなところを気に入ると思う。ぼくとかは、ボードゲーム好きならわかる箇所を引用したけど、入射角によっていろいろ違うと思うんだよね。仲俣: じつは、『ペナンブラ氏〜』の翻案小説を書いている方がいらしています。もしコメントがあればぜひ。

──(客席から): ぼく英語が苦手で、「1969年のエイジャックス・ペナンブラ」が読めないんですよ。どこかで出していただけないかなーと。

仲俣: あれは紙の本にするには短い話なので、電子書籍なら出せるかも。

──(客席から): あと、ミスタースローンが日本に来たらですね、「EPIC2014」の小説化をお願いしたい。仲俣: 「EPIC2014」の冒頭にはディケンズの『二都物語』 の冒頭の言葉(It was the best of times,米光: いろいろ展開していかないと。仲俣: いま客席から発言してくれた原田晶文さんには、「マガジン航」で「和製ペナンブラ」のメイキング・オブ(「もしも、ペナンブラ氏が日本人だったら」 )を書いてもらっているんです。米光: 和製?仲俣: 「もしも、ペナンブラ氏が日本人だったら」という設定で小説を書いてもらって、それを電子書籍で発売するというプロジェクトなんです。先月から始めて、そのスピンアウト版がもう読める んですよ。内沼: へー。仲俣: 面白いですよ。日本人と欧米人の書物観の違いとか、浮世絵とか平賀源内とか、和本好きにはたまらないネタが満載なので、興味のある方はぜひごらんください。こういうふうに、読むだけじゃなくて、創作意欲を掻き立てる面もありますよね。あれを読むと、自分でもなにか書きたいと思いませんか?米光: うんうん。仲俣: 思いますよね?内沼: 思いました。米光: ねー、なんだろうね。そのかんじあるねー。

★「本屋さん」小説として

内沼: さっきクレイグが教えてくれた話を。仲俣: そうですね。お手元に本がある方は、裏表紙をご覧ください。そこに描いてある本棚の、下から6段目の棚に、原書の表紙が描かれている。内沼: こういうのいいですよねー。担当編集者: 表紙をスカイエマさんにお願いしたときに、本棚を描いてくださいって話したんです。そしたら、ラフが重なるごとに、どんどん本棚が高くなっていって。内沼: はははは。担当編集者: ディティールが細かくなって。仲俣: 読んでからこの表紙を見ると、ほんとにいいんですよね。内沼: いいですよねー。あーこの子があの子だったんだーとか。島村: ロビン・スローンも、アメリカ版以外でいちばん気に入ってると聞きました。米光: 表紙に描かれたこの本屋さんに行きたい。内沼: 日本だと天井の高い物件がないんだよなー。あったらはしごに上って本を探したい。

米光: 本屋さんはもちろん、本屋さん好きは好きな小説。

★その場所に最適な何かが本屋である

──(客席から) この本は、実際の書店の魅力をとても大事にしてるのかなーと思ったんです。デジタルの本をネットで買うのとは違う、書店の魅力を改めてアピールしている。

仲俣: 単純に、紙の本はいいよね、リアル書店はいいよね、という話だけじゃない。「1969年のエイジャックス・ペナンブラ」を読むと、なおさらそれが分かるんです。というのも、前日譚は書店に絞られない、「場所」についての話なんです。米光: うんうん。仲俣: 若き日のペナンブラ氏が、前の店主の時代の「24時間書店」を訪ねるんですが、なんとその店はかつて海だった場所にある。サンフランシスコは東京と同じく、海を埋め立てて拡がった都会なんです。そういう都市の来歴のなかに、書店という場所が置かれている。そういう意味では、「サンフランシスコについての小説」でもある。「本はいいよね、書店はいいよね」という話からはみ出す動機があるように思います。米光: その場所に最適な何かが書店であるっていう。今日のイベントをB&Bでやる意味も大きいよね。内沼: あと、他の都市にも秘密結社があるんですけど、他のところは、書店っていう形式を取ってないんですよね。つまり、ペナンブラ氏のところだけ、ふつうに買える本も売っている。米光: 途中で、ふつうの本も置きやがってって怒られてるからね。内沼: これって武雄市図書館 に近いですよね。図書館なんだけど、手前で本を売っていると。米光: そっかー!仲俣: だから、たぶんタイトルがミスリードなんですよね。内沼: そうそう。つまり、図書館も本を売ったほうがいいよってペナンブラさんは思っている。ふつうの人が読みそうな本を売ることが、この店の間口を広げるんだみたいなことをペナンブラさんは言う。これはCCCも言ってることだなーと。それもぼくは面白かった。

★「コミュニティ小説」であり「店番小説」でもある

米光: ある種のコミュニティ小説でもある。内沼: そうですね、やっぱり、本屋っていろんな人がぷらっと来る場所なんだってことはすごく大事にされてて。ここが開かれた書店じゃなかったら、グーグル社員の女の子だって来ない。隣のキャバレーみたいなお店の女の人が本探しに来るのもいい話。仲俣: ぼくがこの業界に入るきっかけも、本屋のアルバイトだったんです。若い頃に本屋のアルバイトをすると楽しいですよ。なにしろ、レジに座ってるといろんな人が来る。つまりこれは「店番小説」でもある(笑)。内沼: たしかに店番小説。しかも、店員はお客さんの記録をつけるというルールがある。理由はクレイに知らされないけど、とにかく記録をつける。これ、人がたくさん来る本屋だとできないけど、ほんとはやったほうがいいことなんですよ。米光: B&Bやってないの?内沼: やってないですけど、ほんとは取りたいですねー。仲俣: TSUTAYAはそれをPOSレジで早い時期からやりましたよね。でもそういうビッグデータじゃない、小さい書店ならではの質的なデータを取ったら面白いかも。米光: こんな人がこんな本買ってったとか。内沼: 何と何を買った人は、こんな服を着ていて、何歳ぐらいでっていうメモがもしこの店にアーカイブされてたら、見たいですよ。毎日来て見ますねー。

★今の時代の本の売り方

仲俣: B&Bはペナンブラ氏の書店みたいなこと一ヶ月くらい続けてやってもいいと思うな。米光: 書店名も変えよう。ミスター内沼の24時間書店にしようよ。内沼: それを一日だけやるとかはありかもしれないですね。仲俣: ロビンもこの本の発売記念で、24時間のトークイベントをやったらしい。それはノリとしてすごく分かるよね(下はその様子を含む映像。イベント当日は未上映)。

内沼: そうか、B&Bを24時間あける日をやればいいのか。で、夜中、ぼくがここにいて、B&Bの3Dモデルを作る。

──(客席から) B&Bさんは遅くまでやってくれてるけど、本屋さんって早く閉まっちゃうのが寂しいなーってすごい思ってて。なので、閉店後の店内を活用したい人の秘密結社ネットワークがあったらいいのにって思うんです。閉店後にコンサートをやって、外に「24時間書店ここでやってます」ってポップアップを貼ったり。

内沼: なるほどなるほど。米光: いいねー。仲俣: いろんな場所に24時間書店が出没したら面白い(笑)。書店についての本、ということを超えても、この本は書店員や図書館員には読んでもらいたい。米光: 図書館小説でもあるからねー。

──(客席から) 本屋じゃないお店も便乗して、24時間書店やってますって言って、この本だけ置いちゃうとか、いいかも。

仲俣: いいですね。本が出たときに、アメリカでいろんなイベントをやっていて、そこでは女性歌手が歌って場を和やかしたり、ソーシャルメディアを使ったりして、すごく楽しそうに売っている。読者と作者が出会う場所を作っているのが羨ましくて、これが今の時代の本の売り方だと思ったんです米光: うんうん。仲俣: ただ、この本がアメリカでも、すごく広範に共感されているかというと、そうでもないのかもしれない。孤軍奮闘なのかもしれないし。米光: 勝手になんか面白いことをやっている。仲俣: そう。だから、日本でももっと勝手にやったら面白いと思う。ロビン・スローン的なことを先にやってしまって、そこに本人がやってくるのがいいですよね。米光: 共感する仲間がいるよって示せるのは、いいね。仲俣: そういうことを、今日ここに来たひとたちと一緒にやれたらいいなと思いました。

(構成:与儀明子)

この本は、ある意味で世代論です。自分たちの世代と、今の若い人はなにが違うのだろう。それを知ろうとした時、普通だったら広告代理店の市場調査のようなものに目を通すかもしれません。あるいはアカデミズムの文献を参照することもあるでしょう。

この本は、ある意味で世代論です。自分たちの世代と、今の若い人はなにが違うのだろう。それを知ろうとした時、普通だったら広告代理店の市場調査のようなものに目を通すかもしれません。あるいはアカデミズムの文献を参照することもあるでしょう。