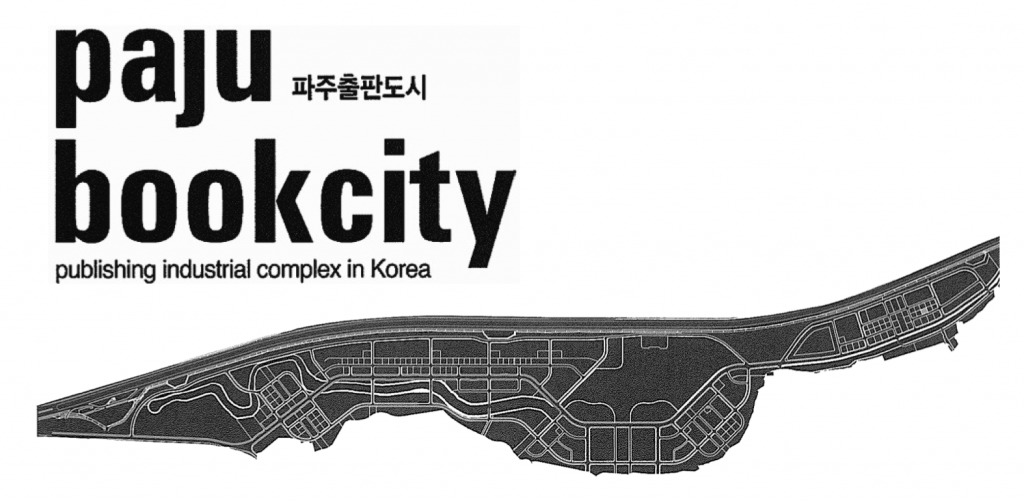

2015年10月8日、韓国 paju bookcity が主催する編集者のためのセミナーに、クレイグ・モドは他の外国講師と共に招聘された。

坡州市(パジュ paju)は大韓民国京畿道北西部に位置する市。板門店のある軍事境界線(38度線)を隔てて北朝鮮と接する最前線で、市域に非武装地帯がある唯一の市である。ソウル市内からは北へ車で小一時間のところにある。

2001年から韓国政府がサポートし、ここにアジア出版文化情報センターを目指してきた。現在約250企業が87万5000平米に広がって印刷、出版、流通、関連文化施設、ホテルを構えている。この時期、BOOKSORIと銘打った催しが行われており、多くの来場者で賑わっていた。

開始前のカンファレンス会場風景。約100名の参加者のほとんどが女性で、出版関係者が多数だった。

『ぼくらの時代の本』韓国語版がマウムサンチェク社より発売開始されるちょうどその機にあたり、会場では刷り上がったばかりの本が先行販売されていた。

マウムサンチェク社は、2000年に発足。強さより柔軟性を、読者に主張するよりも浸透することを基調とし、社名を「マウムサンチェク(心の散歩)」としたという。企画コンセプトにインパクトがある文学者・話題豊富な芸術書・自由の幅を広げる人文書を目指し、米原万里作品を出版・紹介するなど韓国での出版の新しいトレンドを作ってきた。

その間、作家パク・ワンソ、シン・ギョンスク、キム・ソヨン、チョン・イヒョン、キム・ヨンハ、キム・ジョンヨクらの作家陣、パク・チャヌク、ポン・ジュノ、キム・ジウン、リュ・スンワンなどの映画監督、パク・ヨンテク、パク・サンミ、ノ・ソンミなど芸術家たちの感覚的で深みのある本に、独自のカラーとテリトリーを築いてきている。

ボイジャーにとって、自社発行の作品がアジア地域で翻訳・刊行されるのは初めての経験だった。韓国関連コンテンツ専門の出版社として、東京神田神保町にあるクオン社の金承福さんの協力によってこうしたチャンスを得ることができたことを感謝したい。

さて、前置きはこのくらいにしよう。お後がよろしいようです。どうぞクレイグ・モドの韓国でのお話をたっぷりとお聞きください(以下は抄録です。全文はロマンサー版にてお読みください)。

森は本のアンソロジー

クレイグ・モド:もっと年配の人を期待していたようですが、今日お話するのは私です。私も自分のことを年寄りだと思うことがあるから、ちょうどいいかもしれません。

それでは講演を始めます。

「印刷という媒体は時代遅れで終焉を迎えつつある。過ぎ去った時代の遺物として埃まみれの、図書館という博物館に永遠に保存される…」

1992年にブラウン大学のロバート・クーバー(Robert Coover)教授がニューヨークタイムズに寄稿した記事の一部です。

本も印刷も健在である現在、この予想が外れたことは周知の事実です。印刷は終わると言われ始めたのが100年も前だということを考え合わせると、これは非常に重要です。印刷の将来も明るいものだと思います。

日本でキンドルが発売されたのは3年前ですが、アメリカではその何年も前から発売されていました。電子出版先進国のアメリカ人として言えることは、印刷の展望は将来も明るいだろうということです。「印刷は健在」であると同時に「デジタルもなくならない」。つまり出版の将来は印刷とデジタルが共存する世界です。面白いことに、印刷かデジタルかの一方を選ばなくてもいい。そう気がつくと、じゃあ両方を使って面白いプロジェクトを始めてみようという気になります。

これから印刷とデジタルを組み合わせた面白いプロジェクトをいくつかご紹介します。

これはノルウェイのオスロ近郊にある森林です。この森で、スコットランド人アーティストのケイティー・パターソン(Katie Paterson)さんが推進している「未来図書館」というプロジェクトがあります。

未来図書館は2014年から2114年までの100年間、毎年一人ずつ作家を招き短編を書いてもらう予定です。2014年度はマーガレット・アトウッドさん(Margaret Atwood)さん。今年はデイヴィッド・ミッチェル(David Michael)さんが招かれました。書かれた短編は、100年後にこの森の木を原材料にした紙に印刷される予定です。また印刷されるまで誰も読むことができません。

これから未来図書館の紹介ビデオを再生します。声はパターソンさん自身のものです。

「未来図書館」はこれから100年間、この森で育まれます。今、未来図書館の木を植えるための場所を整地しているところです。植林は1ヶ月後には終わっています。そして100年後、これらの木を原材料にして紙を作ります。

100年間、作家を毎年一人招いて短編を書いてもらいます。文章はフィクションでも、未完のノンフィクションでも、一文字の詩でも構いません。作品は図書館の特別保管庫に保存され、スタートから100年後の2114年に出版される予定です。それまでは誰にも読まれることはありません。

マーガレット・アトウッドさんは次のようにビデオの中で述べています。

「すばらしいアイディアなので、その場でイエスと即答しました。この場所で育った子供たちは、みな必ずこの森に何かを埋めたことがあります。子供たちはいつか誰かが見つけてくれることを願って、それぞれ何かを土に埋めます。私もこの場所で育ちました。だから未来図書館に強く惹かれたのです。」

「ノルウェーの森は成長する。100年後、本のアンソロジーになるために」

昨日、印刷博物館に行って韓国紙について教えてもらいました。韓国紙は千年も持つそうです。未来博物館プロジェクトに韓国の紙作りの経験が生かせたら面白いと思いました。

一見、少し変で無意味にも思えるこのプロジェクトに興味を惹かれたのは、どこかに「楽しさ」を感じさせるプロジェクトだからです。

このプロジェクトがきっかけになり、「固定媒体」の特徴について考えました。つまり、100年後の図書館を計画できる事実は、たとえ核戦争で世界が終わっても、本を作ることはできるはずという前提の上に成立しています。

何であれ100年後の姿を、特にインターネットの場合、100年後の姿を話し合うことは非常に難しいです。でも固定媒体ではそれができる。この「回復力」が未来図書館の魅力だと思います。固定媒体のような、日常業務とは直接関係のないことを考えさせるシンポジウムは貴重な機会です。しかしこのような場でもデジタルの100年後の姿を議論することはできません。100年後どころか6ヶ月後の姿も議論できません。

見失われた目標 本の楽しみ

クレイグ・モド:私たちにとって最も重要なのは、読書を「楽しませる」その方法です。これは編集者でも、作家でも、デザイナーでも、出版社の方々でも同じだと思います。読書を楽しませる……このことは非常に重要だけれども、同時に見失われることが多い目標でもあります。

「本のページの特性や品格の50%は字形で決まりますが、残りの50%を決める要素はページのマージンの中に隠れています」

これはロバート・ブリングハースト(Robert Bringhurst)著の「エレメント・オブ・ザ・タイポグラフィク・スタイルス」という本に書かれている言葉です。ページのマージンは触ることができても読書の注意をひかない、本の引き立て役です。本の中で私がいちばん好きな部分でもあります。存在はしても注意をひかない引き立て役は、アプリの設計や製品デザインでも重要視される部分です。

私が好きな映画の一つに『舟を編む』という日本映画があります。この映画の一シーンは、私が過去1、2年で見た映画の中でいちばん気にいっているシーンです。

この映画を見たことがある人はいらっしゃいますか?……8人……面白い映画ですよね。

この映画はラブストーリーとして宣伝されていますが、辞書の編纂を題材にした映画です。ものすごく厚い、紙の辞書を15年がかりで作り上げる人々を描いたヒューマンドラマです。

この、本が山積みにされた部屋で猫と一緒に暮らしているのが主人公です。彼は夢中に辞書作りに取り組みます。

映画も終盤、編纂開始から14年経過した頃に辞書用紙にまつわるエピソードが登場します。

紙業者は主人公に辞書用紙のサンプルを見せながら、この紙は軽くて薄くて辞書には最高の紙だと説明します。業者に勧められて紙を触った主人公は不満足そうに「うーん」とうなり声をあげて、目の前の本棚から古い辞書を取り出します。

「辞書の使いやすさを決める中心的な要素は紙を触ったときの感触です。理想的な紙は指に吸い付いても前後のページには吸い付かない。ほら、パラパラとめくってもちゃんと一ページずつめくれるでしょう。そういう紙が必要なのです」

そう説明します。

主人公から手渡された辞書を触った紙業者は、辞書に不向きの紙を持ってきてしまい申し訳ない、もっと努力すると言い、主人公に深々とお辞儀をして謝りました。

触ることはできても注意をひかない紙の感触。これが本作りの成否を決める引き立て役、つまり本のマージンに相当する要素です。

デジタル・レボリューションの産物

クレイグ・モド:本を一部から印刷できるPOD出版により、本と戯れる実験的な本作りが簡単にできるようになりました。POD出版はeBookと同じぐらい重要なデジタル・レボリューションの産物です。

POD印刷機を使い実験的な本作りに取り組んでいるイギリス人アーティスト、ミシャー・ヘンナー(Mishra Henner)さんを紹介します。

彼はオンラインで集めた様々なデータをまとめた紙の本を作っています。この本は「ノー・マンズ・ランド」という、南ヨーロッパの街を歩く女性が写っているグーグル・ストリート・ビューの写真を集めた写真集です。

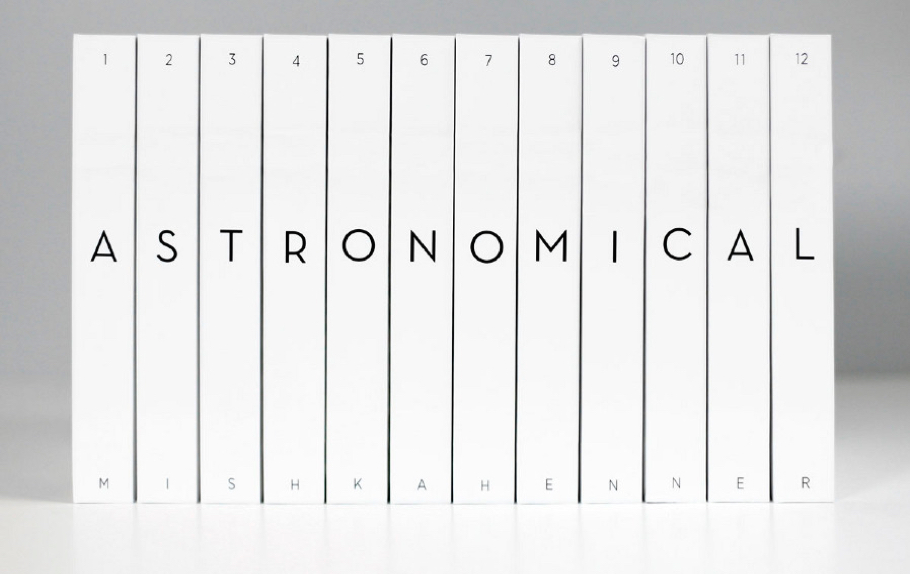

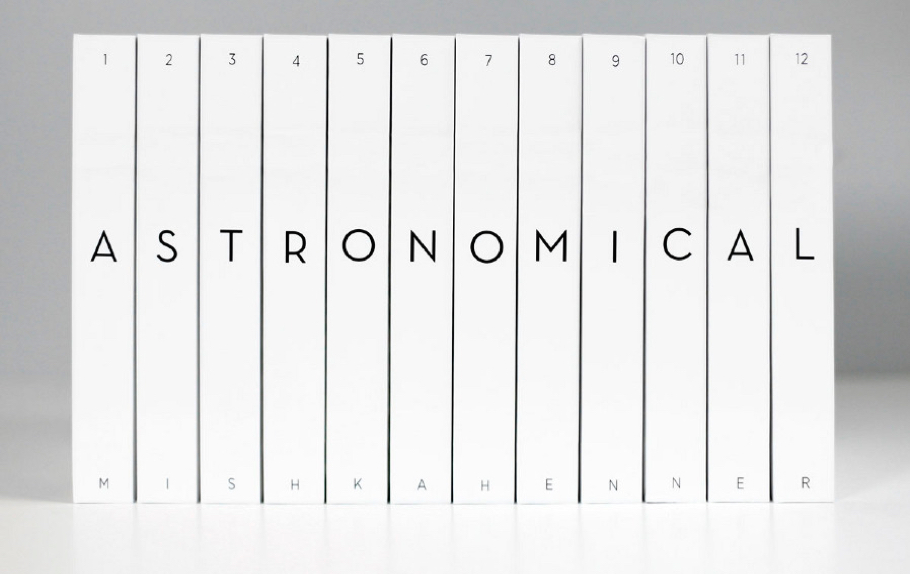

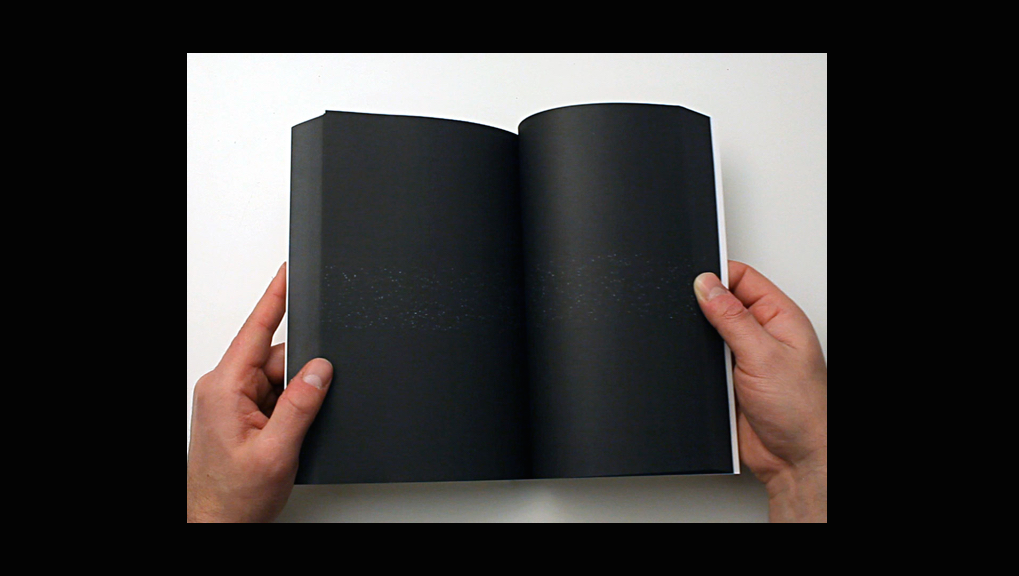

「アストロノミカル」という本もヘンナーさんが作った本です。太陽系を縮小した本で、一ページは約100万キロに換算されます。全12巻、各巻は500ページほどです。

この本が宇宙のようにつかみどころのないものを取り込み、本という形で実現できたのも、紙の本だからです。つかみどころのないものを本という箱の中に入れて理解を促す、本という理解法の素晴らしい利点です。 このクレイジーな本を見てください!

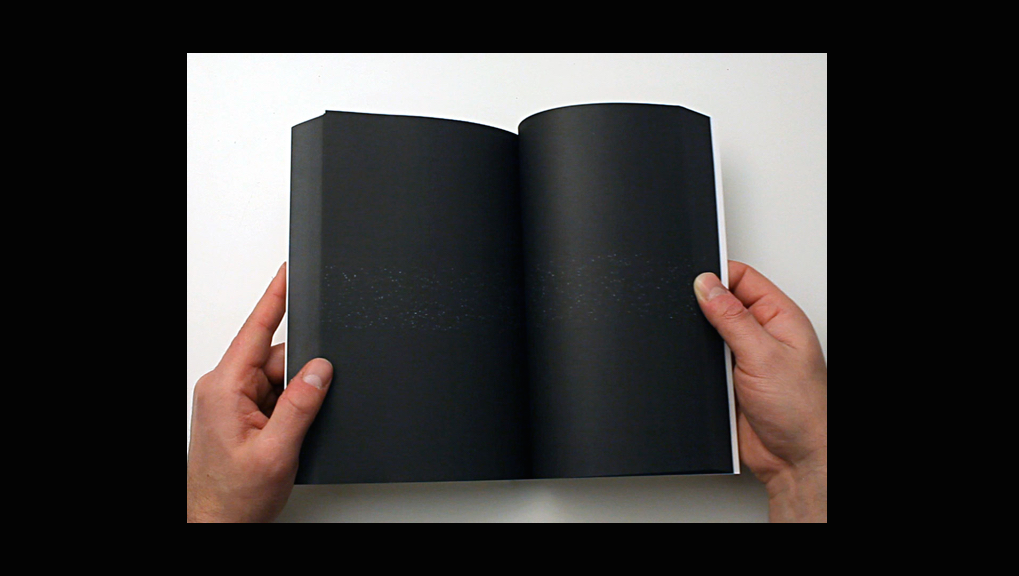

ほとんどのページは真っ黒に塗りつぶされています。宇宙空間だから真っ黒なのは当然なのですが太陽から始まって、黒、黒、真っ黒です。

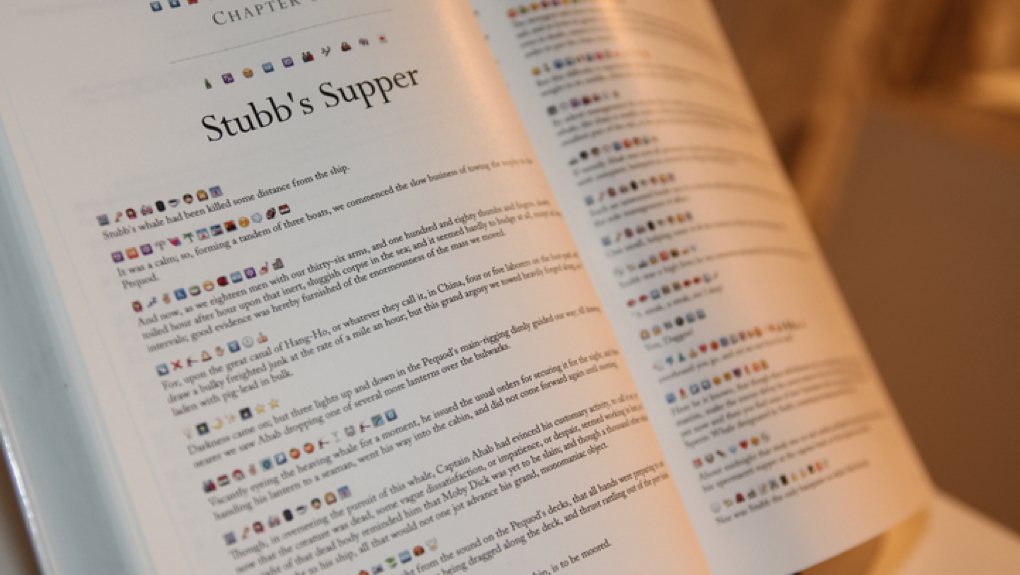

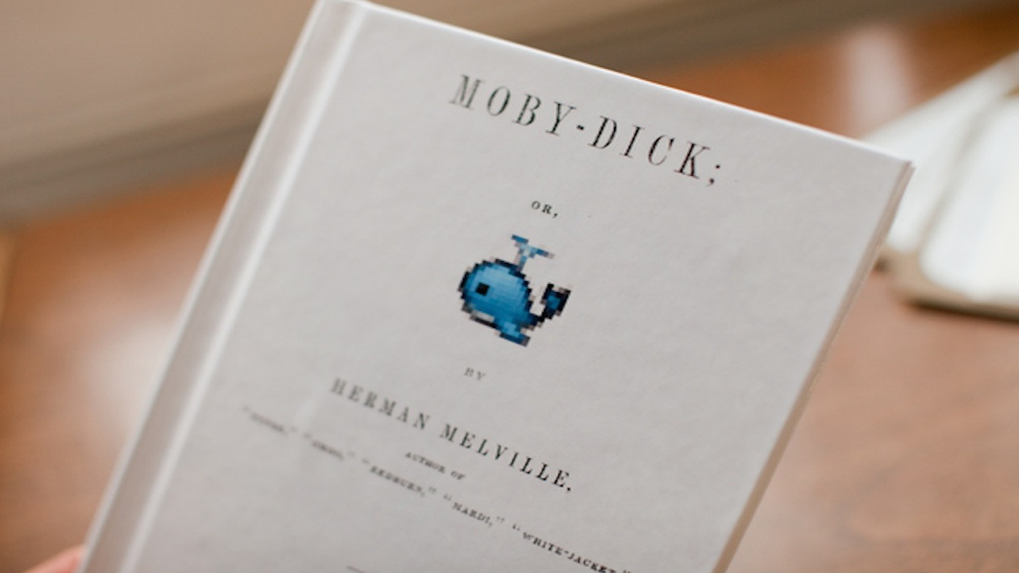

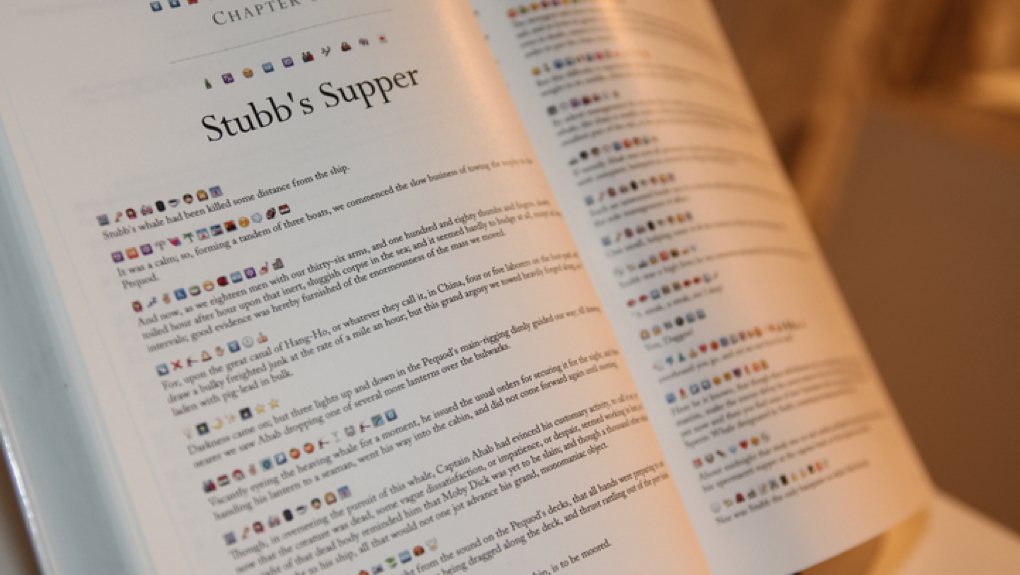

ちょっと変わったデジタル・プロジェクトをもう一つ紹介します。「モビー・ディック(白鯨)」を絵文字で書き直した「Eモビー・ディック」という本です。アマゾン・メカニカル・タークのワーカーが長編小説を一行ずつ絵文字に書き直しました。実際に印刷された本を手に取って見てみると非常に力強く感じられます。

前へ進むということ

クレイグ・モド:読書は前に進む、進行する作業です。この「進行」という概念は本だけではなく、建築や映画でも重要な概念です。

私が好きな本の一つに「カンファレンス・オブ・バーズ」という非常に美しく作られた本があります。ケースを開くとインクの種類や奥付にまで注意が払われていて、まるで芸術品のような本が現れます。模様のように切り抜かれた穴からは次のページを垣間見ることができ、ページというレイヤー同士をつなげています。

美しさに見とれていると……目次です。

この本ほど優雅に読者を本文まで誘導できるキンドル本はありえないでしょう。

何故でしょうか?

本作りを始めてから10年以上経ちました。私は本が大好きですが、もう本作りはやめよう、毎年そう思います。でも次の年になったらまた本を作っている。どうしてもやめることができません。

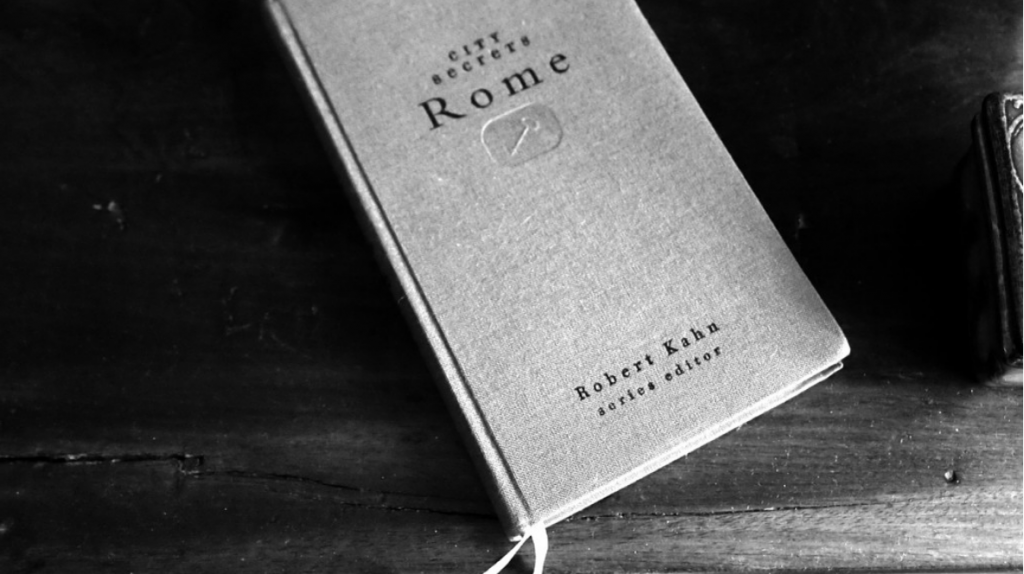

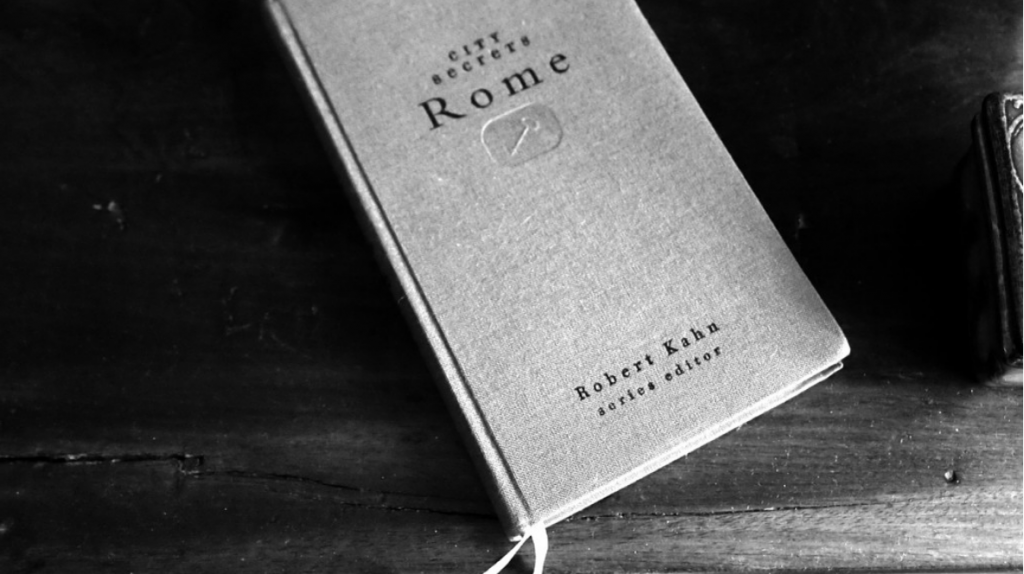

東京に住んでいた頃、日本の紙業者や作家やアーティストと一緒に本作りの仕事を10年間していました。東京にいた頃、私の人生に強い影響を与えた2冊の本に出会いました。2冊のうちの1冊は「シティ・シークレット・オブ・ローマ」という、大学の近くの書店で見つけた本です。

20年ほど前に出版された本ですが触って心地の良い布張りの表紙、ちょうど良い大きさの寸法、ポケットに入れると少し曲がる柔軟性。この本は色々な意味で完璧なオブジェでした。その後本作りを始めた時、この本の触ったときの感触やバランス、読むのにちょうど良い紙とインクのコントラスト等は大変参考になりました。

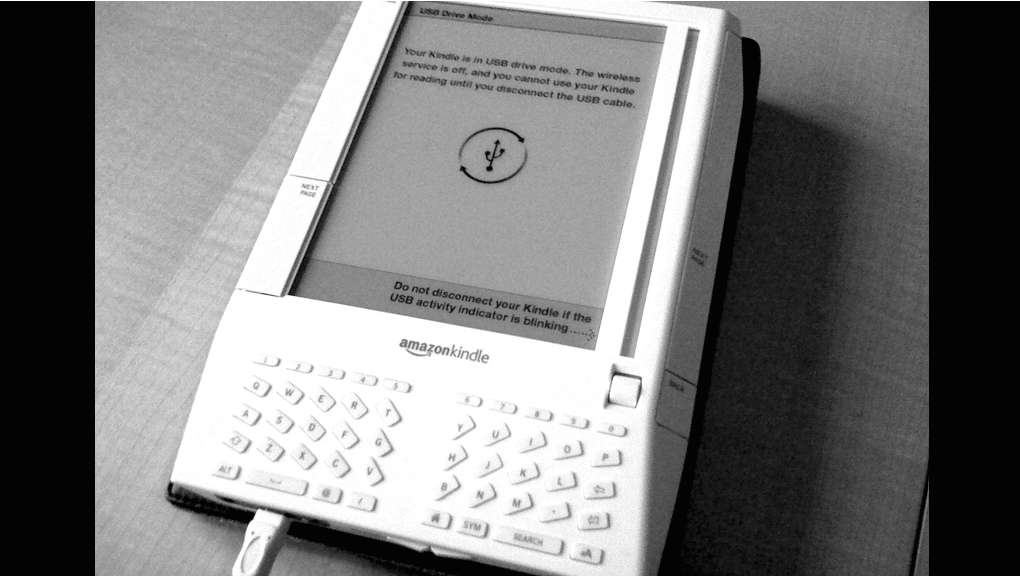

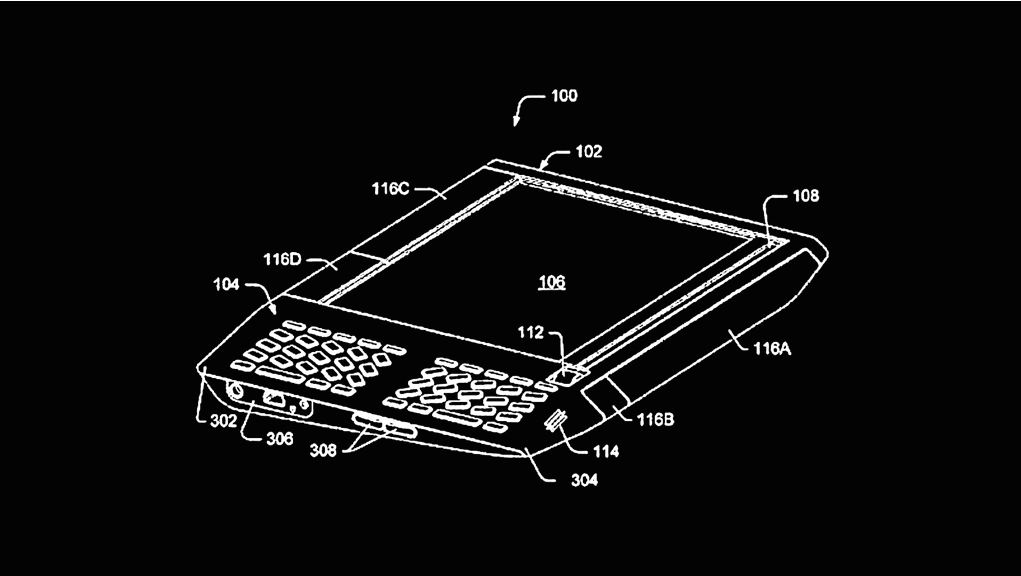

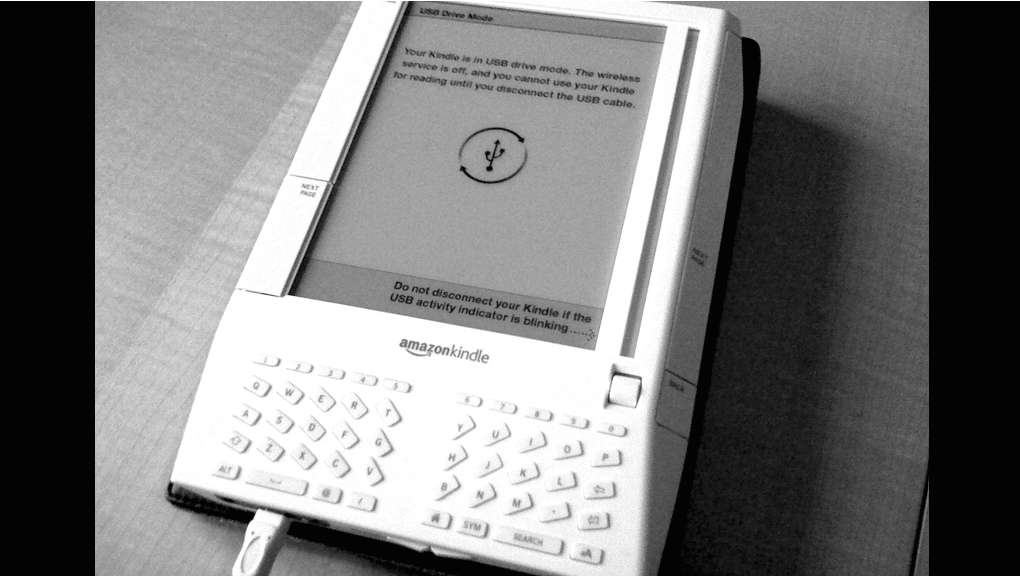

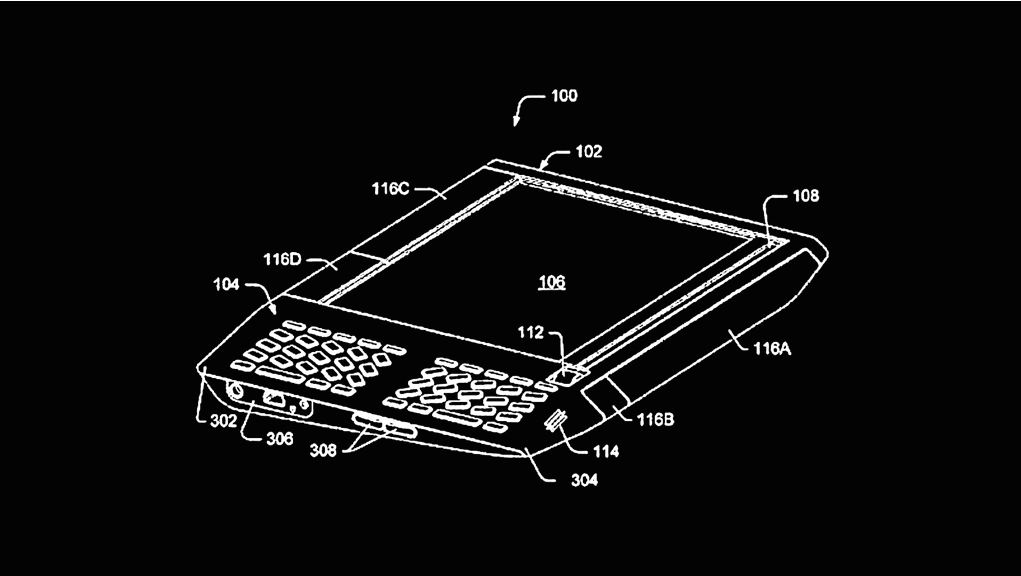

もう1冊はこの本です。これは初代キンドルが特許を申請した際に使われた図です。キンドルが日本に上陸してからわずか3年ですが、アメリカではその何年も前から売られていました。つまりアメリカのキンドルユーザーはその成長を見守ってきたといってもいいと思います。

私が「ユニバーサル・ブック」と呼んでいるキンドルがアメリカで最初に発売されたのは2007年です。私はキンドルに大きな影響をうけました。どのくらい影響されたかというと、紙の本を作るのをやめてeBook制作に集中したほどです。

キンドルはアマゾンが独自で作り上げたものではなく、コンピューター・サイエンス思想の伝統から出現したものです。

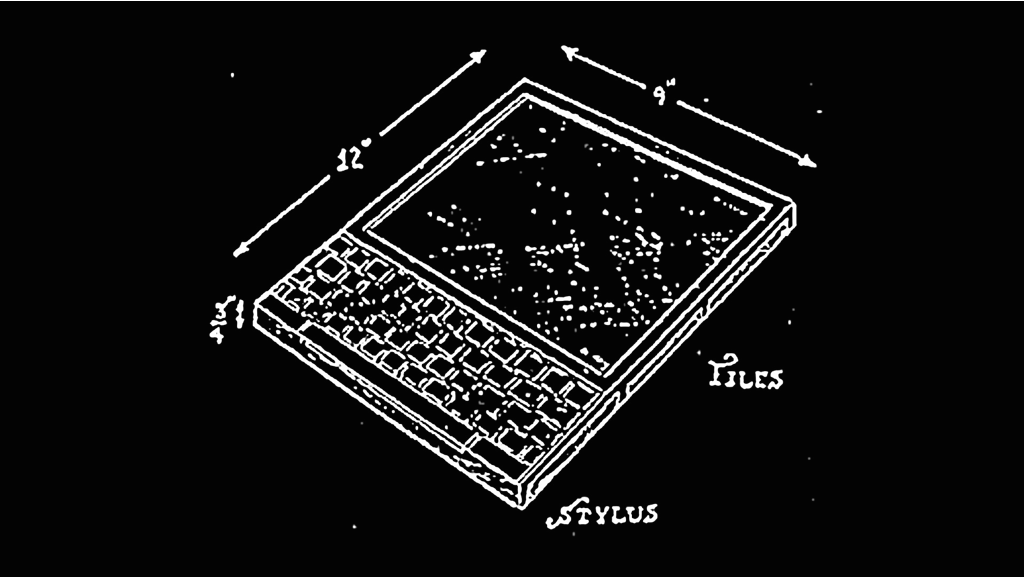

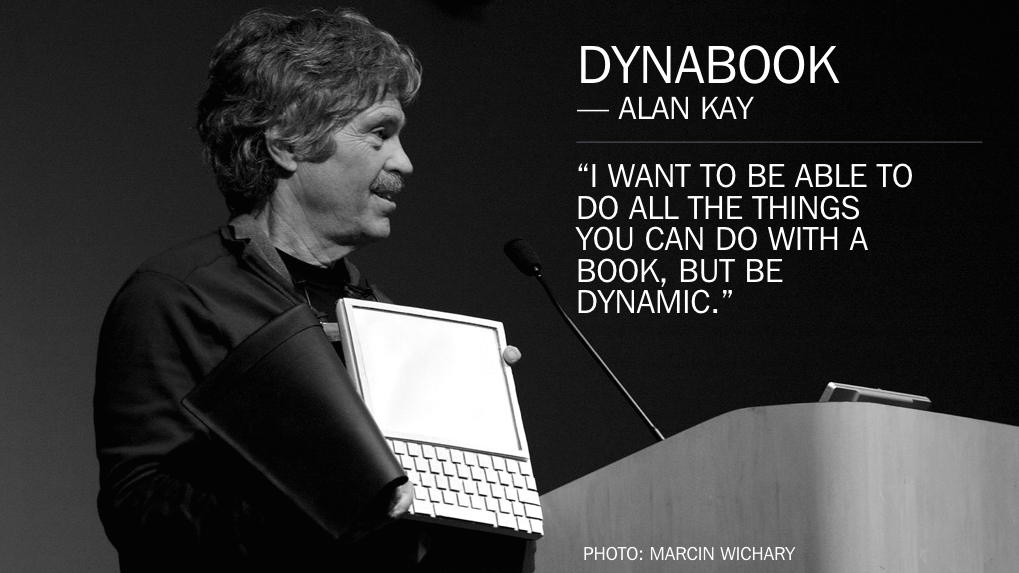

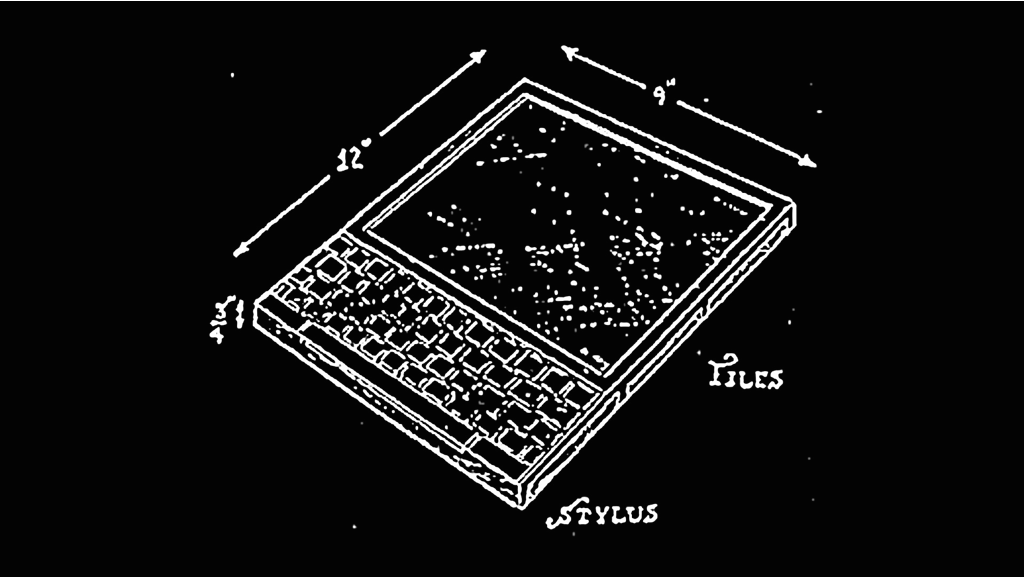

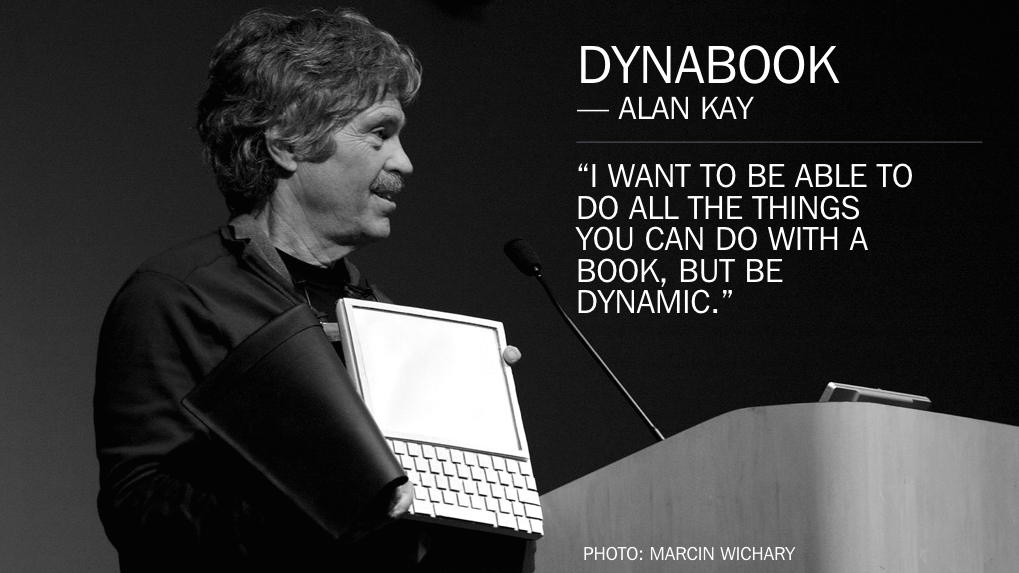

この図を見てください。60年代から70年代にかけて活躍したコンピューター・サイエンティストのアラン・ケイ(Alan Kay)が1968年に発表した「ダイナブック」の概念図です。

「本で可能なことはすべて、しかもダイナミックに」

これはアラン・ケイが想像したダイナブックです。発表は1968年です。凄いでしょう。

彼が影響を受けた人の中にヴァネヴァー・ブッシュ(Vannevar Bush)という科学者がいます。戦時中マンハッタンプロジェクトで核爆弾の開発に関わったあと、戦後は「知性の増幅」を提唱した科学者です。

彼は1945年にアトランティック誌に寄稿したエッセイ「アズ・ウィー・メイ・シンク」でメメックス(MEMEX)と言う、その後のコンピユータの発展に大きな影響与えたコンセプトを提案しました。

「まったく新しい形の百科事典が出てくるだろう。項目同士が網の目のように関連付けられていて、メメックスに入ることによりさらに力を発揮するだろう」

彼が説明しているのはウィキペディアです。彼はウィキペディアの出現を1945年に予言したのです。機械化されて高速で柔軟性のあるメメックスは「人類の記憶」を補助する巨大なデータベースです。

この思想は、その後のマーシャル・マクルーハン(Marshall McLuhan)にも影響を与えました。マクルーハンは1969年に情報の発展について、

「世界中の全ての本は一台のデスクトップに収まるだろう」

そう言及しています。

情報の縮小、つまり知識を検索、移動、そして携帯可能にする思想はこの時代からありました。

1974年に出版されたボルヘスの「砂の本(El libro de arena)」は始まりも終わりもない本です。同一のページが一ページもありません。これはTwitterです。

次はテッド・ネルソン(Ted Nelson)です。情報接続の複雑性を表す「Intertwingularity(知識の総合関連性)」という用語を考え出した人です。

彼曰く、人々が情報を「リニア(線形)」と捉えるのは本がリニアに構成されていることに起因する、しかし実際の思考は複雑に関連する各要素がお互いに接続しようとすることにより起こる、つまり思考はノン・リニア(非線形)に進行するという理論を発表しました。

この考え方はその後、World Wide Webやハイパーテキストの開発に発展しました。実際に彼はハイパーテキストの開発チームの一員です。

1945年から80年代にかけて様々な人が発表した思想の流れを受け継ぎ、2007年に発売されたのがアマゾン・キンドルです。

どんな価値があるか?

クレイグ・モド:2007年から2013年の数年間、キンドルで読めるものはほとんどキンドルで読んでいました。でもある日突然、キンドルで読むことをやめてしまいました。完全にです。特別意識したわけじゃないけども、なんとなく飽きてしまったのです。

何故か? それを理解するには紙とデジタル、二つの媒体のバリュー・プロポジションを比較してみる必要があると感じました。ある媒体の登場から、その媒体のバリュー・プロポジションが確立されるまでには何年も時間がかかる場合があります。

デジタルのコア・バリュー・プロポジションは、

- すべての本を、

- あらゆる場所で、

- 即座に、

- 同じ方法で流通させることができる、

この4点です。

デジタルのバリュー・プロポジションは、特に紙の本との接触が制限されている遠隔地の人々にとってはパワフルなものです。

ワールド・リーダーという団体があります。アフリカのガーナ、ケニア、タンザニア等の遠隔地で電子図書館を運営している団体です。私も2年前に訪問しました。ワールド・リーダーは紙の本を送ることが難しいけれどネット環境のある遠隔地の村々にキンドルを送る運動しています。住民百人ほどの小さな村にとって、デジタルの「アクセス」バリュー・プロポジションは大きな意味を持っています。

紙の本のバリュー・プロポジションは、まず第一に所有権です。購入した本を取り上げる権利は誰にもありません。次にオープン・プラットフォームです。紙のページなら好きなようにデザインできるし、紙という媒体は誰の所有物ではないから使用料を支払う必要もありません。好きなフォントや画像、それに一風変わった、読書を楽しませるデザインも可能です。

最後に、紙の本には私が「ロング・アーク・リレーションシップ(Long Arc Relationship)」と呼んでいる読者との長い関係があります。読者と紙の本との関係は10年以上になることもあるし、子供の代に受け継がれた場合は百年以上になることも十分に予想できます。これは非常に重要なことです。

このような紙の本のバリュー・プロポジションをデジタルに、特にeBookという枠組みの中で考えてみると2007年から2013年までのeBookには「楽しみ」が欠けているように強く感じました。

ワールド・リーダーの例はあくまでも遠隔地の話です。北米やヨーロッパ、それにアジアのように書籍配送網が確立されている地域では「アクセス」というバリュー・プロポジションの意味が薄れるだけではなく、デジタル媒体の短命性を反映し、本媒体そのものへの信頼性が下がっているともいえます。アマゾンで購入したeBookが10年後もそこにあるかという保証は誰もできません。その反面、アフリカやインドのように本を手に入れることが難しい地域ではアクセスというバリュー・プロポジションの一項目が他の項目を圧倒します。

ただ私のような本好きにとって、本との長期的な関係は非常に重要なものです。キンドルに飽きたけれども、デジタルに飽きたわけではありません。凄いと思ったり、ヒントを得たりしたデジタル・プロジェクトはありました。ただeBookプロジェクトではなく、eBookのようだけど、一風変わった本を制作したプロジェクトです。

この投稿の続きを読む »