漫画家志望者に住居を提供し、そのデビューを支援する「トキワ荘プロジェクト」が開始から10年を迎えた。それにあわせる形で発表されているのが、クリエイターと編集者のマッチングを促すプラットフォーム「マンナビ」だ。現在、クラウドファンディングでの資金提供を呼びかけるこのプロジェクト。主導する菊池健氏にその概要や狙いを聞いた。

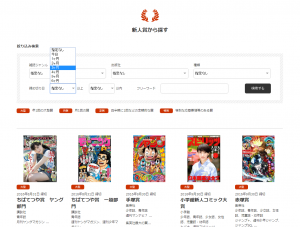

「漫画持ち込み・投稿・新人賞ポータルサイト」と銘打った「マイナビ」の仮画面。このサイトの立ち上げを支援するため、8月1日までクラウドファンディングが行われている。

「トキワ荘プロジェクト」の次の一手

――これまで「トキワ荘プロジェクト」は、漫画家に住居や、セミナー、作品持ち込みの機会を与えるといったリアルな場の提供に軸足があったと思います。今回、ネット上にマッチングプラットフォームを作ろうと考えたのはなぜですか?

菊池:10周年を迎えた「トキワ荘プロジェクト」ですが、その中でもっとも長い期間にわたって手がけてきたのが住居支援です。のべ約360人に部屋を提供し、60人以上のデビューを支援してきました。そこから、漫画を仕事にするための書籍を発行したり、出張編集部といったイベントを開催するなど支援の範囲を拡げてきました。

それらの活動を通じて、漫画家「個人」の活動を支援については、一定の成果を挙げてきたと考えています。もちろんその活動も今後も続けていくのですが、「トキワ荘プロジェクト」を通じて、漫画家個人の努力と同じくらい、①どの出版社・媒体で、②どの編集者と仕事をするのか? という二つの要素が重要だということが分かってきたのです。

これまでそういった出会いは運に左右される面が非常に大きかった。よい出会いがあり、よい場が与えられれば――という例も多く見てきた上での、一つの答えが「マンナビ」なんです。

――出張編集部などのマッチングイベントでは、その出会いの創出には十分ではない面がある、ということなのでしょうか?

菊池:これまでも京都版トキワ荘事業の一環として、市からの委託を受け、編集部を招きつつ、漫画家志望者だけでなく、関西の専門学校などにも持ち込みを呼びかけるということは行っています。また、コミティアのような同人誌イベントでも、私たちの取り組み以前から、出張編集部をずっとやってこられていますね。私たちの取り組みでは、昨年は持ち込みが314人。彼らが複数の出張編集部を回るので、のべで1000件を超えました。

こうした大きな成果は挙げているとはいえ、その効果は限定的だと捉えています。まず、毎年9月に開催される「京まふ(京都国際マンガ・アニメフェア)」というイベントに合わせて行われているため、年に一度しかできないこと。もう一つは、「京まふ」は関西最大のイベントとはいえ、全国的、世界的にみればカバーできていないエリアがある、ということです。

それに、出張編集部はあくまでも「きっかけ」でしかありません。本来、作品の持ち込みは編集者にアポをとって、1時間でも2時間でもじっくり話をするというものなのですが、出張編集部では、限られた時間の中で多くの出会いを創出するという目的から、せいぜい10分~20分程度になってしまうのです。

――たしかに、イベントを取材していても、出張編集部には持ち込みを待つ人の行列ができていましたね。

菊池:もちろん編集者の皆さんには、その限られた時間の中で誠意をもって対応していただいています。「これは」という出会いがあれば、出張編集部をきっかけとして、後日連絡を取り合い、あらためてきちんと時間をとって話をすることになります。ただ、いまお話ししたような制約は、どうしてもついて回ります。「マンナビ」は、そういった制約を取り払うことを目指しています。

――ただ、ネットにマッチングの場を移すと、リアル空間でのやり取りの情報量や、コミュニケーションの濃密さはどうしても失われてしまいますね。

菊池:おっしゃるとおりです、それに、リアルでは起こりえないリスクも生じます。ただ、その前にどういったメリットが生まれるか、ということについてお話しさせてください。

「出版月報」によると、漫画雑誌は現在260誌以上あるとされています。ネット上にも漫画作品を掲載するアプリやサイトが200以上あり、いまなお増え続けています。それらが作品を募集するために様々な賞を設け、編集者が選考や作家の育成にあたっているのです。それらすべての情報を知っている漫画家志望者はまず、いないでしょう。彼らを支えるはずの教育機関の先生方も、すべてを把握していないのです。

そういった場所や機会が一カ所に集約されることだけでも、はじめての取り組みであり、意味があると考えています。私たちはNPO法人なので、そういった情報を中立的・網羅的に扱うことができる存在です。

「機が熟した」という面もあると思います。かつては、各マンガ雑誌の新人賞がそれぞれに募集情報を発信していれば、作品が集まり、魅力ある誌面を作ることができました。しかし、発表の場が増え、雑誌も描き手も多様化が進むなかで、双方が「これ」という出会いを得ることが難しくなっている。賞や作品についての情報がインターネット上に散在したままでは、「アクセスされなければ存在しない」のと同じです。「マンナビ」は、それらへのアクセスを提供する入り口なんです。

数年前であれば、こういった話は編集部から否定的に受止められたかも知れません。しかしいまは状況が変わりました。これまで主要なマンガ雑誌の編集部にプレゼンを続けてきましたが、「そういう時代だね」という受け止め方で、非常に前向きに話を聞いていただいています。媒体や新人賞そのものが増えたことにより、各誌の新人賞への応募数が減少しているという話も、聞こえています。

「マンナビ」のプロジェクトを主導する菊池健氏。

「受け付ける側」の情報をデータベース化したい

――個人ブログやTwitterだけでなく、pixivのようなイラスト投稿サイトにも漫画が発表されることが増えています。しかしその一方で、才能を発掘したい媒体側の情報は、出版社の各媒体ごとの公式サイトなどに様々なフォーマットで掲載されていて、統一感がありません。むしろ以前より、双方が出会うための負担は大きくなっています。

菊池:そうですね。ただ、私たちは「作家側による作品のエントリー」と「受け付ける側の情報」の両方を集約したいわけではなく、あくまでも後者の情報を整理し、データベースとして提供しようとしています。就職マッチングサイトであれば、志望者がエントリーシートをサイトに登録しますが、漫画の場合は、いま挙げてくださったような場がすでにあるわけですから。

いまでも各媒体の公式サイトには、新人賞についての情報が掲載されています。しかし、それらは描き手ではなく、あくまで読み手への情報発信がメインです。ですから、それらを描き手に向けて、1カ所に集めることには意味があると考えています。就職マッチングサイトでいえば、企業情報や会社紹介、採用担当者の声といったものを整備していく、といったイメージですね。

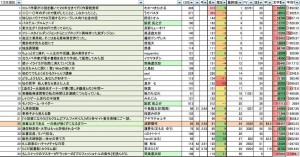

漫画の新人賞を「マンナビ」で検索した結果。

具体的には、このような仕組みです。「マンナビ」にアクセスした漫画家志望者は、「媒体で探す」、「新人賞で探す」、「編集者で探す」といった検索キーで、自分がどこの誰にアプローチするべきかをじっくりと検討できるようになります。さらに新人賞については、期限やジャンルでも絞り込みを掛けられるようになっています。

いま「媒体」と言ったのは、紙の雑誌だけでなくcomicoのようなアプリも含まれているからです。たとえばヤングジャンプ編集部の場合、「ヤングジャンプ」「ミラクルジャンプ」といった雑誌が検索結果に一覧として並びます。このうち「ミラクルジャンプ」は新人の登竜門としての位置づけが強い媒体です。読み手はもちろん、描き手も見落としがちな、そういった情報をきちんと整理して出して行きたいと思っています。

――漫画家志望者がわざわざ媒体のサイトを見て回らなくても、「マンナビ」一つあれば調べられるということですね。

菊池:そうですね。探す手間の削減だけでなく、自分が知らなかった媒体や、新人賞がたくさんあることに、描き手の人も驚くと思います。

「編集者」との出会いの場をつくる

――開始時は、どのくらいの規模のデータベースになるのでしょうか?

菊池:まずは約100誌の情報が掲載されている規模でスタートしたいと考えています。それぞれが一つの新人賞を募集しているとすれば、賞の数もそれくらいになりますね。この100誌とその新人賞については、基本的な情報を私たちがあらかじめ入力しておき、その後は各編集部に更新作業をしていただきます。新人賞を持たないところもふくめて媒体が増えていけば、200~300という規模になっていくはずです。

――それでもデータとしては、莫大というほどではないですね。その一方で、気になるのが「編集者」というキーです。これはどういう位置づけでしょうか。

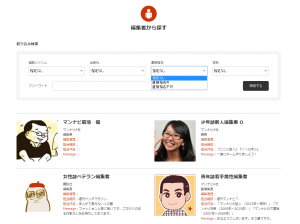

菊池:私たちとしては、どのキーがいちばんということはないのですが、「編集者」というキーを提供できることの価値は中でも大きいと思います。登録される編集者は、1000人程度の規模になると予想しています。編集者の方は、自らが表立って何かを発信するのではなく、生みだした「作品」でメッセージを語っていく、という信念を持った人がかつては多かったと思います。しかし、これも「時代の変化」ということだと思いますが、いまは編集者が表に立つ場が必要だ、という反応を示されることが多いですね。

編集者をキーに検索することも可能。

この画面はまだ開発中のものですので、これから変更になる可能性もありますが、ここに編集者の方の顔写真あるいは似顔絵、名前もしくはニックネームが表示されます。とくに重要なのは、これまでどういった作品を手がけてきたのかを確認できることですね。

――編集者も自分でここに情報を入力・更新できるようになるのでしょうか? その際の利用は無料ですか?

菊池:はい、IDとパスワードを発行しますので、無料で利用していただけます。

――それらのコストはどうやってまかなうのですか。

菊池:立ち上げの開発費はクラウドファンディングから捻出する計画ですが、その後の運営費は出版社・媒体企業・編集部・漫画関連、グッズ制作の企業からの協賛金や広告などで賄っていく予定です。現在のところ、「モーニング」編集部さんほか、アプリ系やマンガ制作ツールの企業などが協賛に名乗りを上げてくださっています。また広告枠には、漫画の専門学校などの出稿を想定しています。協賛していたいた企業にも、この枠は提供していく予定です。

――今日のお話をうかがって、「マンナビ」は描き手である漫画家と、作品の送り手である雑誌や編集者の双方にとってメリットのあるプラットフォームだというイメージが持てました。その一方で、読み手=読者にはどのようなメリットがもたらされるかも気になります。

菊池:一言でいうと「面白い漫画」が読める可能性が高まる、ということですね。KDPをはじめとして、漫画家自らが電子コミック作品を世に送り出せる環境は整いました。ただ、そこで支持されているものは、自らの半径1メートルくらいを扱った、日常系や、ライトな作品が中心を占めています。しかし、ネット上で耳目を集めているそういった作品は、従来のような大ヒットにつながりにくいし、マネタイズも難しいということもわかってきました。

出版社はその分野への対応に出遅れてしまいました。でもその一方で、『ファイアパンチ』(少年ジャンプ+/藤本タツキ)のように、ネット発の作品を編集者がヒットに導いていく「芽」が出始めています。綿密に設計された世界観を備え、長期間にわたって支持される作品を生み出すためには、編集者の介在が必要だということが再認識されていくのではないでしょうか。

ところが、いまの時代に合った編集者と新人漫画家・志望者との出会いの場がない。だから、私たちは「マンナビ」で、それを整備しようということなんです。出会いの環境が整えば、めぐりめぐって読者も面白い作品が読めるようになる、ということですね。

――かつては「週刊少年ジャンプ」が募集している手塚賞や赤塚賞のような登竜門をくぐり抜ければ、新人作家は優秀な編集者に指導され、育成してもらえるプロセスに乗ることができました。現在はそれだけでは十分ではなくなったのでしょうか。

菊池:そうですね。いまは新人賞を経由せずに、ネット上での発表がきっかけでデビューするという例も増えています。また、読者が漫画に求めるものも多様化しています。既存の新人賞という枠組みだけでは足らない、というのが現実です。

――協賛企業にはマンガアプリ系の企業も予定されているということですね。編集者を抱えておらず、クリエイター自らに編集者的な働きも求められますが、ここからはcomicoの『ReLife』(夜宵草)のような成功事例も生まれています。そういった構造があるなかで、「マンナビ」が果たす役割はどういったものでしょう?

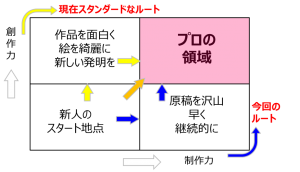

菊池:新人からプロの領域にまで達するには、「創作力」をベースにするか、「制作力」をベースにするかという、大きく分けて二通りの道があると思います(下図を参照)。

掲載が自由なアプリ系で活躍している作家さんは、その両方を兼ね備えた希有な才能の持ち主だと思うのですが、一方で「すぐに作品を発表せず、編集者と2年、3年と向き合ってじっくり力をつけながら、作品を作りこむ」漫画家も世の中にはいます。新人時代、500ページの原稿を破り捨てられて『Drスランプ』『ドラゴンボール』を描いたという伝説がある鳥山明さんのように、むしろ、後に語り継がれる作品作りには、編集者の存在は不可欠だと思います。

そうした新人漫画家、漫画家志望者にとっては、どの媒体の誰(どの編集者)と組むか、ということが重要です。運や作者個人の自力だけに委ねていては、編集者も読者も面白い作品とはなかなか出会えない時代になってきた。「マンナビ」が演出するのは、まさにその部分の「出会い」なんです。

――まもなく期限を迎えるクラウドファンディングで開発費を募っているわけですが(執筆時。期限は8月1日午前0時まで)、現在これに応じているのは、もっと面白い作品に出会いたい、という読み手の方が中心なのでしょうか?

菊池:そういった方もおられますが、やはり「こういった仕組みが欲しい」と切実に願う編集者、教育機関の方、漫画家志望者が中心ですね。「マンナビ」のような仕組みがあることで、編集者の方にとっては新人発掘がやりやすくなるという実利があります。教育機関の方にとっても、雑誌や編集部の情報までは何とか集められても、編集者個人の情報までは集めきれませんから、やはりニーズがあります。漫画家志望者にとっては、将来これを使って自分の持ち込みの確度を上げたい、という期待がある。すでに一部のプロの漫画家さんからも支持をいただいていますが、「自分がデビューするときにも、こういう仕組みがあればよかったのに」という声をうかがっています。

――なるほど。たしかに読み手の場合、「マンナビ」の構造を理解した上で、漫画家の発掘から面白い作品がたくさん生まれてくるまでの過程をじっくりと待つ、という人でないとクラウドファンディングでの支援までは、なかなか踏み切れないかもしれませんね。

菊池:もちろん、漫画を深く愛する人からも支援をいただいています。ただ、いまのところ中心となって支援をいただいているのは、供給側の「関係者」ですね。私たちとしても、まずはそういった方々の支援の輪が拡がれば、と考えています。あと残りわずかの期間ではありますが、一人でも多くの方からご支援をいただければ幸いです。

* * *

All-In方式(目標額に仮に達しなくても支援額はファンディングされる)のクラウドファンディングにより資金調達を図る「マンナビ」は、年内にはサービスをスタートする予定だ。菊池氏が話してくれたように、漫画をめぐる環境が変化を続けるなか、多様で魅力的な作品が、より数多く生まれるためには、こういったプラットフォームが必要不可欠だ。「マンナビ」から生まれる出会いと、そこから生み出される「面白い作品」に、私も期待したいと思う。