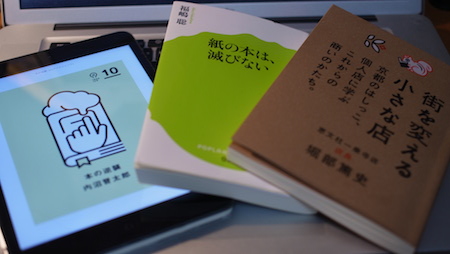

ある日、アマゾンのKindle Fire HDで本を読んでいたら、プライムユーザー(有料会員)向けにKindleオーナー・ライブラリーという「電子貸本」のサービスが日本でも始まっていることに気がついた。ひと月に一冊、無償で本が読めるというので、さっそく何か面白い本がないか物色してみた。

正直、品揃えにはあまり期待はしていなかったが、そこで発見したひとつの本に驚いた。その本とは、後藤明生の『挟み撃ち』。講談社文芸文庫版を数年前に買い、読みかけたまま、家の中で紛失してみつからない本だったのでありがたい。ダウンロードしてさっそく読み始めた。

後藤明生は1932年に旧朝鮮咸鏡南道永興郡に生まれ、1999年に亡くなった。「内向の世代」と呼ばれた一連の作家の一人で、蓮實重彦や柄谷行人といった批評家が高く評価したことでも知られる。『挟み撃ち』は1973年に河出書房から刊行された作品で、彼の代表作のひとつ。先に述べたとおり、いまも講談社文芸文庫で紙版も入手可能である。

とはいえ、いまや書店の店頭で後藤明生の本を見かける機会は少ない。その作品を、いきなりアマゾンのKindleオーナー・ライブラリーで見かけたのだ。私の驚きが少しはわかっていただけただろうか。

個人全集が出しにくい時代

ところでこの本には「後藤明生・電子書籍コレクション」と銘打たれている。つまり単発の刊行ではなく、シリーズとして電子書籍を出していくということだ(本稿の執筆時点では第二弾『吉野大夫』、第三弾『首塚の上のアドバルーン』がリリース済み)。このような出版活動を行っているのは誰なのか、興味をもった。

奥付をみると、発行所はアーリーバード・ブックスとある。もちろんこの名は、『挟み撃ち』で描かれる「早起き鳥」のエピソードにちなんでいる。発行人の名は松崎元子さん。先のサイトによると、彼女は後藤明生の長女であり、著作権継承者である。

松崎さんはこのコレクションの刊行にあたり、巻頭に次のような文章を寄せている。

「読む」ことと「書く」ことが千円札の裏表のようにメビウスの帯状に繋がっている、という独自の「千円札文学論」。それはまさに父・後藤明生の生活そのものであり、ひたすら読み、書いていた姿が今も思い出されます。

しかし、人生の大半を捧げて「読み」「書いて」生み出された作品は、「読まれ」なければなりません。著作のほとんどが絶版となり、古書も価格の高騰で入手困難という憂うべき状況が、電子書籍というメディアの登場により新たな活路を見出せたことは、娘である私にとっても大きな喜びです。この選集が父を支えて下さった長年の愛読者の皆様へ再び届くこと、さらには父の作品との新たな出会いを果たす読者の皆様を新鮮な驚きへと誘うことを願ってやみません。

この文章を読んで、私は最近発表になった、もうひとつのある全集のことを思い出した。それは晶文社による思想家・吉本隆明の個人全集である。こちらは電子書籍ではなく紙の本、全38巻と別巻1からなる堂々たる出版企画だが、この特設サイトに吉本隆明の次女である小説家のよしもとばななさんがコメントを寄せている。以下、その一部を引用する。

(略)……この不況の時代に全集を出そうという出版社はなかった。

晩年、ぼけて仕事が思うようにできなくなった父が、弱々しい笑顔で「間宮さん(この全集の目次を編んだ編集者さん)の目次はほんとうに考え抜かれていて感心したよ。出せたらほんとうに嬉しいけれど、今の時代はそんなに甘くないからねえ」と言った。(「父と全集」より抜粋)

吉本隆明の場合は、結果的に発行を引き受ける出版社が現れ、本格的な個人全集が紙の本で出版されることになった。それでも一時期は「全集を出そうという出版社はなかった」のだ。今後、この規模の個人全集が紙で出版されるケースは、極めてまれになるだろう。

「電子書籍なら全集が出せる」

そのかわりに近年目立つのが、電子書籍による個人全集の刊行である。たとえば小田実(全82巻、講談社)、開高健(全20巻、小学館)、三浦綾子(全80作品91点、小学館)といった作家の個人全集が、電子書籍で刊行されている。しかしこれらはいずれも大手出版社による企画である。

これらの電子書籍版個人全集とことなり、アーリーバード・ブックスの発行者は、作家の著作権継承者本人である。さいわい、この電子書籍の制作にかかわっているフリーランスの編集者、塚田眞周博さんと連絡がとれた。どのようにこの出版企画が生まれ、実現の運びとなったのか、お二人に直接話をうかがうことにした。

松崎元子さんと塚田眞周博さんにお目にかかったのは、11月の半ば。丸の内にできた新しいブックカフェで待ち合わせ、そのまま短いインタビューを行った。塚田さんとは過去に面識があったが、じっくりお話をするのは今回がはじめて。まずは塚田さんから、刊行に至る経緯を話していただいた。

塚田 もともと僕は後藤明生の大ファン、いわば「後藤明生フリーク」だったんです。大学生のときから彼の未完の長編小説『この人を見よ』はすべてコピーして持っていて、いつかこれを本にできたらいいな、と思っていた。20代後半で書籍編集者になり、さっそく企画を提出したんですが、当時、すでに後藤さんは亡くなっていて、しかも純文学作家の未完の長編なんて、普通の出版社じゃ出せるわけがない。やはり老舗の文芸版元じゃないかと思って、その後、いくつかの出版社に打診したけど、どこもダメで、一時は「自分で版元を立ち上げるしかないか」とまで思い詰めました。

そうしたら去年、幻戯書房から『この人を見よ』が、とつぜん刊行された。しかもその企画を実現した編集者は、僕よりずっと若い人だったんです。もう次の世代に後藤明生フォロワーが出てきたんだ、と嬉しく感じる一方で、自分にはもう書籍編集者としてやるべき仕事はない、という寂しさもあった。ちょうどその頃に、Kindleのペーパーホワイトが日本でも発売されたんです。

そうしたら去年、幻戯書房から『この人を見よ』が、とつぜん刊行された。しかもその企画を実現した編集者は、僕よりずっと若い人だったんです。もう次の世代に後藤明生フォロワーが出てきたんだ、と嬉しく感じる一方で、自分にはもう書籍編集者としてやるべき仕事はない、という寂しさもあった。ちょうどその頃に、Kindleのペーパーホワイトが日本でも発売されたんです。

それを知って、「これからは電子書籍でなにか新しいことをやる時代だ、ずっとやりたかった後藤明生全集が、これならば実現できる」と思った。すでに会社をやめてフリーランスになっていたので、幻戯書房のその編集者を通じて松崎さんにアプローチをさせていただいたのが、今年の春のことでした。

「後藤明生フリーク」である塚田さんにとって、もう一つ不満があった。

塚田 電子書籍で全集を出そうと思ったもう一つ理由は、古書の高さなんです。後藤明生の作品でまだ新刊書店で手に入る書籍と古書の価格リストを作ったことがあるんですよ。評論家の坪内祐三さんもよくエッセイにお書きになっていますが、後藤明生や田中小実昌といった作家の古書価が、ここ数年、高くなりすぎていた。いまは少し下がりましたけど、『壁の中』などは、僕が大学生だった十数年前は1000〜1500円程度で手に入ったのに、気がついたらどんどん高値になって、一時期は1万円を越していた。もし後藤明生の作品が古書で安く手に入るのであれば、このプロジェクトは動き出さなかったと思います。

一方の松崎さんにとっても、電子書籍での復刊という話は時宜を得た提案だった。

松崎 生前は父親の仕事にあまり興味がなくて、作品もほとんど読んだことがなかったんです(笑)。父が亡くなった後は、母が著作権管理をしていたんですが、高齢でそろそろしんどくなってきて、私がかわりにやってくれないか、という話になった。でも著作権管理といっても、最近は入試の文章読解問題に作品の一部が使われたり、数年おきに『挟み撃ち』に重版がかかるくらいで……。本人はもう亡くなっているし、もともと流行作家ではなかったから、まあ、そんなもんでしょ、って思っていたんです。

ただ、母は父の全集が出ることを、とても楽しみにしていました。IT関連の会社を経営している夫が、それを知って、「お父さんのことをアピールするウェブページを作ったりして、実際にどのくらいやれるか試してみたら」と私をけしかけたんです。ぽつぽつとFacebookに後藤明生についての記事を書き始めたところ、意外と多くの反応がありました。

ネットに書いたことと直接の関係はなかったようですが、2012年に幻戯書房から『この人を見よ』が刊行されることになり、そのことは私にとって大きな起爆剤になりました。本を出そうと言ってくれる人がまた出てくるかもしれないと思い、記事を熱心に更新するようになったんです。

その後に、幻戯書房の方から塚田さんを紹介していただきました。塚田さんから電子版全集の提案をうかがったとき、夫がちょうど電子書籍に興味をもっていたのも好都合でした。ITベンチャーの経営者なので、ネットに関することはなんでもやりたいんですよ。それで、「じゃあ、お前が話を聞いてこいよ」という話になって(笑)。

こうして松崎さんと塚田さんが出会ったことにより、「後藤明生・電子書籍コレクション」の刊行プロジェクトが動き出した(現段階では「全集」ではなく、代表作をあつめた「選集」の予定)。正確には、松崎さん夫妻と塚田さんの三人によるプロジェクトである。

役割分担としては、編集と電子書籍の制作が塚田さん、データのアップロード(公開)とKindleの口座の管理が松崎さん、そしてプロモーションをはじめとするITまわりの部分が、松崎さんの夫の担当である。「アーリーバード・ブックス」という出版レーベルも、いまのところ夫が経営する会社の一事業という位置づけだと松崎さんはいう。

塚田 レーベルを立ち上げるにあたっての懸案は、Kindleの口座をどちらがもつのか、ということぐらいでしたね。最初は僕が自分で口座をもとうかと考えたんですが、やはり著作権継承者である松崎さんがもって、管理するほうが筋が通っている、と思い直した。そこで松崎さんに、「あなたの方でレーベルを立ち上げてください」とお願いしたんです。

もう一つは、どのくらい売れるのか未知数だし、すぐに利益が出ることはないので、なるべく初期投資をかけないようにすること。もともと書籍編集者ですから、本を一冊つくるにあたって外部の力を借りた場合、デザイナーや校閲者のギャランティに、どれだけお金がかかるかはよくわかっている。理想をいえば、電子書籍といえどクオリティの高いものを作りたかったので、デザインや校正にお金をかけたかったのですが……。その部分で編集者としての矜持が外れるまでには、かなり時間がかかりましたね。

実際のワークフローはどうなっているのか、より詳しく伺った。

塚田 まず底本をOCRにかけてテキスト化し、僕が最初の原稿整理と突き合わせ校正をしたあとで、出版社での編集経験のある松崎さんにも見てもらい、ダブルチェックをしています。本来はプロの校閲者に突き合わせ校正を頼みたかったんですが、二人の編集者が目を通すわけだし、電子書籍なら、万一誤植があっても、あとから書き換えればいい、と割り切ることにした。それでずいぶん気が楽になりました。もし公開後に文字化けに気づいたら、直したデータを再アップロードすれば、半日後ぐらいには更新されますから。

電子書籍の制作も、技術的にこんなに簡単なのかと驚きました。epub などのフォーマットに変換しなくちゃいけないのかと思ったら、アマゾンはWordのデータのままで受け付けてくれるとわかった。一回epubに変換したりしていたら、そのワンクッションだけで、すごく手間がかかってしまいますから助かりました。

リリースのペースは、いまのところ月2回。塚田さんによると「作業量としては、だいたい文庫を一冊つくるぐらいの労力」だという。今後の刊行予定リストは、各電子書籍の巻末に掲載されている(この記事の最後にも掲載)。

ネット的な文学作品の読まれ方に期待

電子書籍による「選集」刊行は、出版の初期コストを下げ、出版側にとっては不良在庫のリスク、読者にとっての在庫切れのリスクをともになくした点で、合理的な選択といえる。しかし、コストやリスクを下げることだけが、「後藤明生・電子書籍コレクション」の目的ではない。作品が読まれなければ意味がないのである。

松崎 私自身、父親の作品をあまり読んだことがなかったんですけど、Facebookのページを立ち上げたころからちょこちょこと読むようになって。そうしたら、非常に面白いんですよね。しかもその面白さは、これまであまり言われていない面白さなんです。有名な評論家や研究者の方が褒めてくださったのはありがたいことですが、それとは別に、若い人にとってはきっと、ほとんどラノベみたいに気楽に読めるんですよ。

ネット上でのプロモーションでも、とにかく面白いんだよ、ということを強調しています。たとえ古典的な文学作品を知らなくても楽しめる。だいたい『吉野大夫』という作品なんて、作者自身が「調べたのにわからない」とか、「調べようと思ったけど調べないまま三年がたった」とか、すごくいいかげん(笑)。でも、そういうのも文学として全然アリなんだ、ということを若い世代に伝えていきたいんです。

塚田 原稿整理をやっている途中から、なんとなく予感があったんですが、後藤明生の作品はネットとの親和性がいいんですよ。これは後藤文学の特徴のひとつですが、作中に、音楽や絵や他の文学作品のテクストの話などが、ものすごくたくさんでてくるでしょう? 紙の本の場合、読みながらそれらを調べる作業はとても面倒くさいけれど、電子書籍ならば画面の中でパッとウィキペディアなどに切り替えて読める。

これが後藤明生いうところの「アミダクジ式」なのですが、電子書籍だと読者も「アミダクジ式」にネットで調べながら読むことになる。すると、紙で読んだときよりも、作品の理解の度合いというか、読後感が違ってくる。こういう読み方ができるのはスゴイな、と思いました。

電子テキストによる文学の実験として、かつてハイパーテキストによる作品内リンクやマルチエンディングといった試みがあった。そうした実験的な作品とは異なるが、作者自身が「アミダクジ式」と名づけた、迷路のように一筋縄でいかない後藤明生の小説は、ウェブとリンクすることで、新たにハイパーテキスト的な魅力をもつようになった。求心力よりも、むしろ遠心力がつよく働く後藤明生の作品にとって、電子書籍版による選集というあり方は、もっともふさわしい居場所なのかもしれない。

■後藤明生・電子書籍コレクション刊行予定リスト

(刊行の順番は前後することがあります)

▼第一期=長編小説 Ⅰ

『挾み撃ち』(既刊)

『吉野大夫』(既刊)

『首塚の上のアドバルーン』(既刊)

『しんとく問答』(12月16日配信予定)

『壁の中』

▼第二期=短編・中編小説

『蜂アカデミーへの報告』

「私的生活」(単行本『私的生活』より)

「笑い地獄」(単行本『笑い地獄』より)

「パンのみに非ず」(単行本『笑い地獄』より)

「何?」(単行本『何?』より)

「ある戦いの記録」(単行本『何?』より)

「書かれない報告」(単行本『書かれない報告』より)

「関係」(単行本『関係』より)

「疑問符で終わる話」(単行本『疑問符で終わる話』より)

「行方不明」(単行本『疑問符で終わる話』より)

「謎の手紙をめぐる数通の手紙」(単行本『謎の手紙をめぐる数通の手紙』より)

「サイギサイギ」(『スケープゴート』より)

「禁煙問答」(『スケープゴート』より)

「恢復」(単行本未収録作品1)

「人間の部屋」(単行本未収録作品2)

▼第三期=小説論・作家論

『小説——いかに読み、いかに書くか』

『小説は何処から来たか』

『笑いの方法——あるいはニコライ・ゴーゴリ』

『カフカの迷宮——悪夢の方法』

▼第四期・長編小説 Ⅱ

『めぐり逢い』

『笑坂』

『行き帰り』

『思い川』

そうしたら去年、

そうしたら去年、