はじめまして。『BOOKSHOP LOVER』という活動をしております和氣正幸と申します。

この度、『本屋入門 ~あしたから本屋さん~』というゼミをはじめることになりました。動機は簡単で、

「好きなことがやれる本屋をつくりたい。しかも普通の本屋じゃなくて面白い本屋。でも、ひとりで考えても分からない。じゃあみんなで考えよう」

というものです。いきなりそう言われても何のことやらさっぱりかと思いますのでもう少し詳しく説明しますね。

『本屋入門』をはじめます

まず、『本屋入門』は本屋を学び本屋をはじめるための、2014年11月末にスタートして2015年2月に終わる予定の全6回のゼミです。

『本屋入門 ~あしたから本屋さん~』 http://bookshopseminar.tumblr.com/

講師陣には本の世界の住人たちを招いて現状について語って頂き、その上で自分たちの思う「面白い本屋」をやるというもの。幸いなことに場所はあります。双子のライオン堂書店という小さな本屋です。小さいからこそ遊び甲斐のある最高の空間。

双子のライオン堂書店

ゼミの最後には、そこにあたらしい本屋をつくります。もちろん進展によっては店を飛び出して、ほかの場所に飛び出すこともアリ。というかそうしたい。やるからには行動につながるゼミにしたいのです。

とは言え、どんな人間がやるのか分からないとイメージしにくいでしょう。そう思ってぼくのことも書くことにします。まずはBOOKSHOP LOVERをする理由から。

なぜ、今、本屋なのか

BOOKSHOP LOVERは「本屋が好きで本屋になりたい人間が本屋になるための活動」でございます。

ですがなぜ本屋なのでしょうか?

面白そうなことはほかにもたくさんあります。サラリーマンとして出世を狙うのも良し。アプリやサービスを開発して起業したって良いでしょう。

本好きだから?

いえいえそれだけでは理由になりません。本が好きでも、ほかの職に就いている方はたくさんいます。そもそもぼくだって本業は異業種のサラリーマンですし。本に関わる職業という意味でしたら出版社や印刷会社、デザイナーなどほかに関係のある職種はいくらでもあります。

それでもなぜ本屋なのか?

それは本屋が「本と人があつまる場所」だからです。

本が好き 人が好き 面白いことが好き

本好きなら一度は夢見ることがあります。そう「本に囲まれて暮らすこと」です。本屋は一日の大半を店内で過ごすのですからそれが叶います。これが第一の理由。

もうひとつ。本屋にはたくさんの人が訪れます。ほとんどはお客さんとしてですが、場合によっては「イベントを開かせて欲しい」だとか「仕事の依頼をしに来た」だとか、もっと積極的にこちらに関わってきてくださる人もいるでしょう。

ぼくは本が好きなだけじゃなく人も好き。特に面白い人と面白いことをやるのが好きです。ぼくにとっての面白い人は高確率で本をよく読んでいます。じゃあそういう面白い人と面白いことをやるためにはどうしたらいいか。自分から仕掛けていくことももちろんしますが、自分が常にいる「場」を持っていれば、もっとたくさんの「面白いこと」ができると思うのです。これが第二の理由です。

「BOOKSHOP LOVERは本屋を目指す活動である」。そうは思ったものの先ほども書いた通り、ぼくは異業種のサラリーマン。出版業界へのツテも、本屋がどうやって動いているかもまったく知りませんでした。そこで現状を知るためにはじめた、本屋の調査メモを書いたブログがBOOKSHOP LOVERの前身である『本と私の世界』です。続けていくうちにメディアに取り上げて頂いたりイベントに誘われたりと活動の幅が増え、現在に至っています。

本の世界に触れて

ところで、本屋を目指しているのなら、なぜ今のような遠回りにも思える展開をしているのか。自分でもときどき不思議に思います。この際なので考えてみたのですが、これは「本の世界」に運良く触れることができたからだと思います。読書をしながら楽しむ「本の中の世界」ではなく、「本にかかわる人々の住む業界(広義の出版業界)」です。

彼らは競合他社だからと言って、いがみ合うことは少ないように思います。それというのも扱う商品が経済合理性の低いものだからです。粗利が低く多品種少量生産。本来、そこには効率性のかけらもありません。だからこそ、彼らは仲間をつくりみんなで盛り上げていくことで、どうにかやってきたのでしょう。ぼくにはそれが好ましく思えます。

ところが、本の世界は衰退しているようです。いろいろと原因はあり「出版不況」だの「読書離れ」だのという言葉が漏れ聞こえてきますが素人なので細かいことは分かりません。でも本好き・本屋好きとしてこれは由々しき事態です。何かしなければいけない。そう思いました。

BOOKSHOP LOVERは本屋を応援する活動である

調べていくと、衰退しているとは言われていますがプラス要因が見つかります。それが「本屋を開業したい人が増えている」という実感です。しかも小さい本屋。業界の構造や読書離れといった言葉をフットワーク軽くかわしていけるような小さい本屋です。

ぼくはこういう小さい本屋にこそ希望を感じます。

なぜなら本屋は本と人が集まる場所。もっと面白いことができるはず、と思って見ていくと、そういう小さい本屋にこそ面白いと感じる場所が多いのです。いくつか挙げてみましょう。

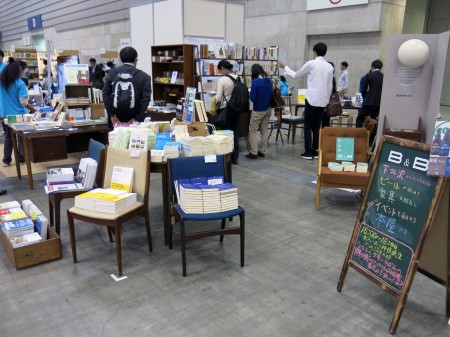

・ビールが飲めてイベントを毎日行い什器も買える「あたらしい街の本屋」、B&B

・大阪でセンスの良い食とイベントと選書を発信する、スタンダードブックストア

・京都にある伝説の有名店、恵文社一乗寺店

・池袋からビジネスとしての本屋を考える、天狼院書店

・まるで異人館のような雰囲気の佇まいで人々を魅了する出会い系本屋、スノウショベリング

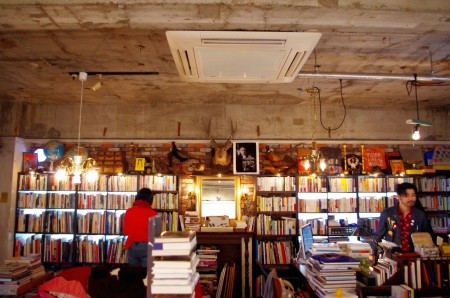

・老舗古書店から独立して下北沢に店を開いた古本屋トリオ、クラリスブックス

そして、『本屋入門』でもご協力頂く、

・「選書棚」という独特の切り口で空間をつくる双子のライオン堂書店

恵文社一乗寺店

スノウショベリング

まだまだ数え切れないくらいありますが、どこも特徴的なのは、ただ本を売る店ではないところです。本屋なので本を売るのは当たり前ですが、もっと面白いこと楽しいこと商売になることはないかと挑戦している本屋なのです。

特にぼくが好きな本屋が、大阪のスタンダードブックストアの心斎橋店です。実は個人的メモ『本と私の世界』をメディアとして生まれ変わらせBOOKSHOP LOVERという名前にしたのも、この本屋の出会いがキッカケでした。

スタンダードブックストア心斎橋

スタンダードブックストア心斎橋は本当に面白い本屋です。デザイン・アート系ばかりかと思いきや文学もしっかりあり、雑貨もオシャレなものがたくさんあります。地階の一角にあるカフェで食べられるものはどれも美味しく、本屋が片手間で出すようなものではありません。イベントも面白いものばかり。大阪における文化の中心地のような印象さえ僕は持っています。そこの社長である中川和彦氏が書かれていた文章に、こういった意味のことがありました。

「本屋はメディアである」

わが意を得たと思いました。自分が何となく、したいと考えていた「面白い本屋」はこれを指していると思いました。

本屋はメディアである

辞書で引いてみるとメディアは「媒介」という意味だそうです。難しいことはよく分かりませんが、テレビや映画、雑誌がメディアと呼ばれていることから考えると、伝えたいことやものがある人の思いを代弁し拡散する装置とか場といったものなのかと思いました。

ということは、本屋はまさにメディアだとぼくは思います。著者が言いたいことの塊である本を、伝え広める場こそが本屋だろうと思うからです。しかも、本屋がメディアだという考えを広げていくと、本を販売するだけじゃなくイベントや出版だってしてもいい。そう考えたときに本屋はもっと自由でいいのだと思ったし、自分の活動ももっと自由にやっていいのだと思いました。

BOOKSHOP LOVERでは「本屋」を目指すといいながらも、本屋を応援することもしています。それはスタンダードブックストアのような、小さいながらもがんばっている本屋に続いて欲しいからです。ぼくはそうすることで、本の世界がより豊かになるだろうと信じているからです。

それに応援することによって、まわりまわって自分がひらく本屋にもプラスになるかもしれませんしね。

BOOKSHOP LOVERのこれまでの活動記録

では、具体的にいまぼくがどんな活動をしているか紹介しましょう。

現在、BOOKSHOP LOVERの活動は大きく分けて三つあります。

まず、冒頭でも紹介した本屋の情報をあつかうポータルサイトの記事作成。これは自分が気になった本屋を訪ねた「本屋探訪記」と、本屋探訪記で取り上げた本屋のイベントを配信する「本屋ニュース」を中心に、店主による連載や地域ごとのまとめなど、小さい本屋を中心に本屋をもっと楽しんでもらえるようなコンテンツを配信しています。

二つめがネット古本屋です。店名は同じくBOOKSHOP LOVER。本屋の本を多く取り扱っておりますが、お気に入りの古本も販売しております。見ていてもっと楽しめるようなサイトになるよう目下リニューアル中。こちらはこれからもっと力を入れていきたいです。

最後はイベント企画やライター業務など、直接本屋には関わりませんが広報宣伝的な活動です。イベントでは先述の『本屋入門 ~あしたから本屋さん~』や「一箱古本市」への出店など本屋に直接かかわることから、公開編集+セミナー連動型出版『Cannes Lions2013の雑誌を作る夏プロジェクト』などもしてきました。

ライター業務としては「言葉の落穂拾い」を目指すリトルプレス『dm』に寄稿させて頂いたり、大手ポータルサイト『ITmedia 』に記事を転載して頂いたりと幅広く活動しております。これから本屋をやるうえでイベントを含め「知ってもらうこと」は重要なことなのでお声を頂ければ積極的にご協力させて頂きますし自分からも仕掛けていきたいです。

『Cannes Lions2013の雑誌を作る夏プロジェクト』

特に思い入れがあったのが『Cannes Lions2013の雑誌を作る夏プロジェクト』です。これは編集過程をSNSでオープンにして読者にも編集に参加してもらう、という企画で内容はクリエイティブの祭典「Cannes Lions2013」のまとめでした。ぼくは本屋がもっと出版をしたら面白いと思っていたし、それが今までにないカタチでできたらさらに良いと思っていたので、それが実現したのがうれしかったのです。

代官山蔦屋書店で行った出版前夜イベントでは「Cannes Lions2013」のセミナーを行ったのですが、このときは「リアルタイムで編集に参加してもらう」というコンセプトを肌で実感して頂くために、横でデザイナーによるリアルタイム編集というパフォーマンスも行いました。お陰様で、イベントは超満員。本の方も当初の想定を大幅に超える部数を販売することができ、成功と言っていい結果となりました。

仲間をつくること

実は『Cannes Lions2013の雑誌を作る夏プロジェクト』をやるまではぼくは広告に関してまったくと言っていいほど知りませんでした。「カンヌ? 映画祭のアレでしょ?」というくらいまったくの素人だったのです。

素人なのは今も同じですが、それでもこういったイベントができたのは、B&Bで元「広告批評」編集長の河尻亨一さんという先生(勝手に呼ばせて頂きますが)と出会うことができたからだと思います。自分ひとりだけではできないこと、思いもしないことも誰かと話したり、いっしょに何かしていく中で企画して実現することができるのだと、この経験から実感しました(河尻さんありがとうございます!)。

本屋とお客さんの境界はもっと曖昧でいい

話は少し戻りますが「本屋はメディアである」という言葉にぼくは感銘を受けました。もしそうならやれることはもっとあると思っています。

理想形としては、本屋が「お客さんにとってのメディア」であれば良いと思っています。たとえば、お客さんがどうしても出版したい本のアシストをしたりとか、お客さん発のイベントをしたりだとか。もしかしたらお客さんが店長をしてもいいかもしれません。もちろんデザイナーやいわゆる作家である方にやって頂けるのは嬉しいですが、むしろそうではない普通のお客さん。学生や主婦やサラリーマンや、とにかく本好きがその思いを発信する場となればいいと思っています。

でも、言っているだけではただの夢で終わってしまいます。ぼくはこれを目標だと思っている。実現したいのです。

いつか自分だけの本屋を持つのもいい

そうは言っても実際に本屋で何かを発信したい人なんているのか。販売でも出版でもイベントでも。本屋になりたい人でも良い。そんなことをしたい人なんてそんなにいるのか。疑問ですよね? ぼくの勝手な思い違いじゃないのか?

でも、「ぼくは本屋で何かをしたい人」「本屋になりたい人」は、実は多いのではないかと思っています。

昨年の2月にぼくは『いつか自分だけの本屋を持つのもいい』という社会人向けのゼミを受講しました。正直、10名も参加しないだろうなと思っていたのですが、なんと20名以上もの受講生がおり、みんな真剣です。人気講座だからか二回目も開講したほどです(すでに終了)。2013年度は本屋の本が多く出版されたそうです。「マガジン航」のこの記事でも言及されていますが、だからぼくは以下の文章に実感を込めて「その通りだ!」と頷きます。

日本中でいま多くの書店が姿を消しつつあるのは確かです。でもそれと同時に、本をめぐる新しい動きが、日本中のたくさんの「本屋さん」の努力によって起きているのを感じます。間違いなく、いま「本屋」は生まれ変わりつつある。

さらに、気のせいではない証拠に『本屋入門』で組んで頂く「双子のライオン堂書店」の店主はこのときの受講生(受講後に開店)ですし、B&Bと駅前書店で修業して広島で本屋を開いた「READN DEAT」や下北沢の「クラリスブックス」など、ここ数年でも実は何店ものお店が開店しています。どこもイベントを企画したり文章をメディアに載せたりはもちろん、中にはお客さんがイベントを企画したりするお店もあります。こんな「メディア的な本屋」が増えたらもっと面白いことになるに違いない。ぼくはそう思っています。

クラリスブックス

「本屋」は「媒介者」である

メディアと言えば、ブック・ディレクターの内沼晋太郎氏が著書『本の逆襲』で

「本屋」は「空間」ではなく「人」であり「媒介者」のことである。

こう書いておりました。先述の「本はメディアである」と近いことを言っているように思います。内沼氏は本書では店を持たない本屋「いか文庫」やご自身の活動「ブックピックオーケストラ」などの例を参考にいわゆる本屋ではない例を紹介しておりますが、これが出版されたのが2013年12月のことでありますからもう一年経っております。今まで書いたことを踏まえてなにかあたらしいことができないでしょうか。同書で内沼氏は、

「本屋はメディア」を本気でやる

とも書いています。これをできないか。

本屋以前の人に

上述したように、本屋になりたい人が多いという実感はありますが、実際問題、本屋というのは厳しい商売です。意外と肉体労働ですし粗利の低さであったり商材の多さであったり、ちょっと調べればあきらめる理由はいくらでもあります。

それでも、本屋はやっぱり面白いように思うのです。それはもしかしたらノスタルジックに語りたくなるようなあの昔ながらの本屋ではないかもしれませんが、「本屋」というものはもっと多くの可能性を秘めていると思います。駅前の本屋と大型書店、そしてヴィレッジ・ヴァンガードだけが本屋ではないのです。

だからこそ、そういった現実を分かりながらも、それでも「本屋は面白いんだ」「本屋はもっと面白くなれるんだ」という人にこそぼくは『本屋入門』を受けて頂きたい。

そして、いっしょに「あたらしい本屋」をつくって欲しい。

自分でつくるのでもいいでしょう。みんなで協力してつくるのも良いです。ひとりでは難しいことも仲間がいればできます。

さあ、いっしょにあたらしい本屋をつくる仲間になりませんか?

■関連記事

・北海道ブックフェスに参加してきました

・「フィクショネス」という本屋の話

・くすみ書房閉店の危機とこれからの「町の本屋」

・ワルシャワで、「家みたいな書店」と出会う

・「本屋さん」の逆襲?――2013年を振り返って

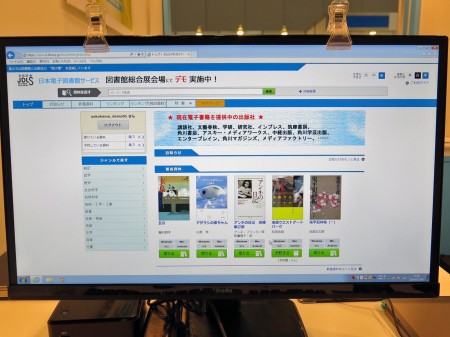

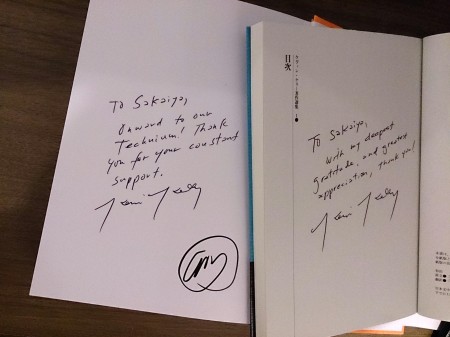

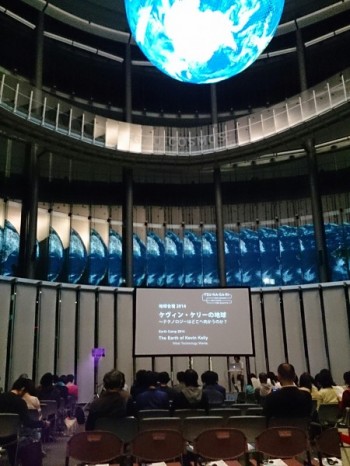

この記事でケヴィン・ケリーに興味を持たれた方は、『テクニウム』や『ケヴィン・ケリー著作選集 1』を読んでみてはいかがでしょうか。また、興味はあるけれど有料の本を買うのは躊躇するという方には、無料の電子書籍をおすすめします。達人出版会から

この記事でケヴィン・ケリーに興味を持たれた方は、『テクニウム』や『ケヴィン・ケリー著作選集 1』を読んでみてはいかがでしょうか。また、興味はあるけれど有料の本を買うのは躊躇するという方には、無料の電子書籍をおすすめします。達人出版会から