海外に出かけたとき、ほぼ必ず訪れる場所の一つが書店だ。といっても、あらかじめ所在地を調べておいたことは……まあ、あるにはあるが、ほんの二三度。たいていは、そぞろ歩きの最中に出くわした書店にふらりと入る。足休めにカフェに寄ってエスプレッソをすする、というのにかなり近い感覚で。ぼくがかろうじて読める言語は(日本語のほかに)英語のみだが、書店にふらりと入るのは英語圏の旅先に限ったことではない。ようするに、書店が、書店という場=空間が、好きなのだ。もっとも、日本では――つまり、普段の生活では、書店に立ち寄ることはめっきり少なくなってしまったのだが。

脳裏に鮮明に焼きついている書店(とその時の気分)もある。例えば、乗り継ぎの関係で一晩だけ(午後3時くらいから翌早朝まで)滞在したアルゼンチン・ブエノスアイレスで、空腹を満たすべく適当なレストランを探している時に、ふいに出くわした古めかしい書店。そこのやたらと高い天井とその高い天井いっぱいに設えられた書棚にぎっしりと本が詰まった幽玄な光景には、どんな壮大な自然の景色に臨むのにもまさるとも劣らない感慨を覚えた。

それから、パリで国際列車に乗り込むこと約20時間、ようやくたどり着いたポルトガル・リスボンでの初日のこと。英語が予想以上に通じないこともあいまって一人旅の心細さを、ひいては人生の孤独を、しみじみと臓腑に染み渡らせていた散策中に、忽然と現れた、十坪ほどの小さな、もしかしたら潰れかけていたかもしれない書店。その埃っぽく傾いだ書棚にJunichiro Tanizakiという文字を背表紙に見つけた時は、(とくに谷崎のファンではないのに)無言の励ましを受けたような気がしたものだ。

もちろん、本というグッズそのものへの嗜好と興味もある。匂い、重み、触感。そして、デザイン。あの大きさと形と商品でもあるがゆえの制限との中で繰り広げられるグラフィックアートを鑑賞していると、ふつふつと心が沸き立つ。そういう意味では同様にレコード(vinyl)も大好きなのだが、こちらは海外の中古レコード店を訪ねたところで、日本の中古店と根本的に異なるわけではない。

そりゃ、日本では滅多に見かけないブツが信じられない安価で売られていたり、店番の女の子が中古レコード店ではあるまじき美貌とセクシーさをそなえていたり、といったことはあるにせよ、売られているのは基本的には同じグッズ――音楽ソフトは、同デザインのものが世界中に流通しているのだから。しかし、本は、刊行する国によって(言語によって、時には版によっても)、いちいちデザインが違う。目から鱗なデザインに出会うことも珍しくない。また、見慣れぬ言語が紙の上に整然と並んでいるのを目にするのも楽しい。ここに未知の世界があるのだと思うとなおさら楽しい。そうして、その言語が読めるかどうかに関係なく、つい買ってしまう。ホテル代とか食事代とかはかなりケチってるくせに、総じて日本の本よりも高価な本を買ってしまう。

もう一つ、海外の書店が好きな理由、しかも決定的なのがあるのだが、それはおいおい……というか、まあ、前口上はこのくらいにして――

BOOKS INC (サンフランシスコ)

北の低いところに刷毛でぞんざいに描いたような白い雲がいくつか浮かんでいるが、それを除けば、気が遠くなるほどに真っ青の空が広がっている。カリフォルニア州サンフランシスコ。ぼくは、ひさしぶりに――6年3か月ぶりに、アメリカの地を踏んでいる。海外にしても、じつに5年5か月ぶりだ。

その二日目、とはいえ到着したのは前日の宵の口なのだが、時差ぼけが甚だしい中、ゲイ・コミュニティで有名なカストロ・ストリート周辺をぶらついてみることにした。ダウンタウンの停留所でミュニメトロのF系統に乗りこみ、わざと一つ手前の停留所で降車し(だって、ぶらつくのが目的なのだから)、ロハスな雰囲気と品揃えの食料品店でキウイ・ジュースを買って、それを飲みながら……と、我ながら驚くほど早々に、今回の旅における最初の書店に出くわした。Books Incというのが店名なんだろう。それなりにお金のかかった、まあ、スクエアと言えなくもないファサード。そこそこ新しい――ここ10年くらいの間にオープンしたか、改装したかのどちらかだろう。いずれにせよ、個人経営の書店ではなく、大なり小なりチェーン店とみた。

となると、制服を着たりネクタイを締めた書店員が……いやいや、ここはアメリカ、入ってすぐのレジカウンターでは、くしゃくしゃのグレーの髪によれよれのグレーのTシャツ、という風体の五十男がその大柄な体を縮めるようにしてデスクトップ・パソコンに向かっている。書店員というよりは、大工の親方か舞台の大道具係といった風情である。

ぼくらに気づくと、見ようによっては強面の、しかつめらしい表情をさっと崩して「ハロー」。知性が光源となった間接照明のような笑顔だ。午前10時すぎ、という開店まもない時間ということもあってか、ぱっと店内を見渡した限りぼくらのほかに客の姿はない。店の広さは……(感覚で申し訳ないです)120〜150㎡くらいか。ものの一分も経たないうちに、エントランスから二十歩と歩を進めないうちに、ぼくの心は弾んでいる。たちまち、というか、思いがけず、というか、薮から棒に、フィクション≒文芸に包囲されているのだから。

目に飛び込んでくるのは、面出しになったジェームス・エルロイやトマス・ピンチョンの新作ハードカヴァー、ロベルト・ボラーニョやハルキ・ムラカミの数字がタイトルになった大冊、素敵なデザインのカフカやディッケンズのペーパーバック、ウィリアム・バロウズの書簡集……。さらに奥へ進んでいくと、グラフィック・ノヴェルや料理本や旅行ガイドブックや語学テキストなんかも(当然ながら)陳列されているのだが……なにはともあれ、この書店の……いや、しらばくれるのはやめよう……これまでの経験から言って、欧米における書店の、中核をなす(少なくとも、そう感じさせる)商品はフィクション、もう少し範囲を広げても、+ノンフィクション(とりわけ、伝記本やメモワール)、なのである。そのことをあっさりと思い出させてくれる、そして2014年秋の今もほとんど変わりがないということを示してくれる、書店にのっけから出くわしたのだった。

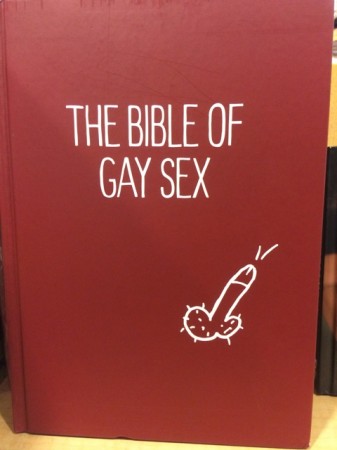

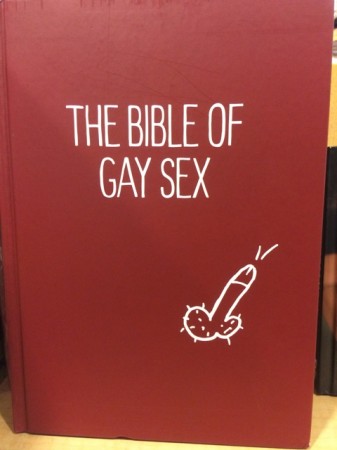

印象的だったのは、店全体のムードからは、いわゆる手作り感といったものはあまり感じられないのにもかかわらず、書棚のあちらこちらで、さまざまなタイトル(新刊か旧作かに関係なく……二三の例を挙げれば、Fishburne “Going to see the elephant”、Fitzgerald “Tender Is The Night、Delillo “Underworld” )が、手書きの“Staff Review”とともに面出しになっていること。それと、日本にはないので余計に目を引くのだが、セール品のコーナーがあること(前述のバロウズの書簡集は35ドルから12.98ドルに値下げになっていた)。さらに、まあ、これは間違いなく場所柄だろうが、LGBT関連の本がいやに目につくこと。“THE BIBLE OF GAY SEX”というタイトルと、卑猥さとスマートさが同居するデザインには思わず唸ってしまった。

のっけから荷物を増やすのもどうかとは思ったけど……Harper Collins社の傘下レーベルHarper Perennial の創刊50周年を記念して、ポップな新装丁の廉価版(10ドル)で売られていた Malcolm Lowry “Under the Volcano”を購入した。あとでグーグル検索したところ、このBOOKS INCは、サンフランシスコ市内を中心に、ベイエリアに11店舗を展開するインディペンデント系の書店だった。ウェブサイトにはThe West’s Oldest Independent Bookseller とある。著者がやってくる無料イヴェントやブッククラブ(読書会)が毎日のように催されている。その全体タイトルは “The Experience You Can’t Download” ……まあ、そのとおり。

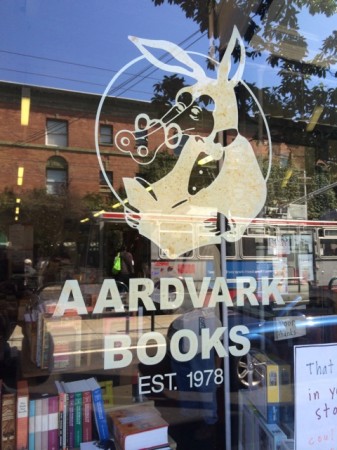

AARDVARK BOOKS(サンフランシスコ)

カストロ・ストリートと24thストリートをそぞろ歩いて(途中、油断すると転げ落ちそうなほどの急坂をのぼってくだり)ちょうどいい具合に空腹になり、ミニュメトロのJ系統に乗ってチャーチ・ストリートをマーケット・ストリートまで戻ってきたところで、二軒目の書店を見つけた。

Aardvark Books。スタンド看板には〈NEWS & OLD BOOKS〉とある。けっこう広い……250㎡はありそうだ。客の姿もちらほら……ざっと六人くらい。カート・ヴォネガットをどことなく髣髴させる、灰色の髪に灰色の顎髭の男――オーナーだろうか――が、アレン・ギンズバーグをどことなく髣髴させる、禿頭に黒縁眼鏡の男――常連客だろうか――と、レジカウンター越しにおしゃべりしている。

入口のドアに、書棚のあいだを渉猟したり平積みの本の上で丸くなる茶虎猫の写真がこれ見よがしに貼ってあるし、店の中央に彼/彼女の寝床とおぼしき空の段ボール箱が置かれているので、もしかするとこの茶虎猫こそがCEOで、ヴォネガット系の灰色男は雇われ店長なのかもしれない。キャットパーソンとしては、彼/彼女にぜひともお目にかかりたく(できることなら撫でさせてもらいたく)、店内を捜しまわったが、残念ながら謁見は叶わず……。

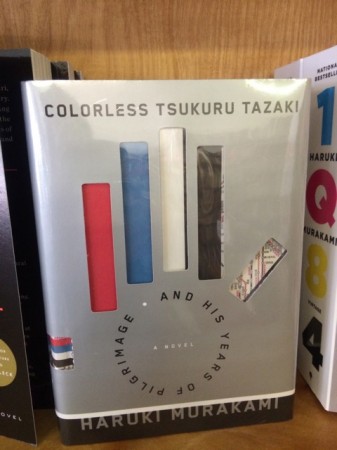

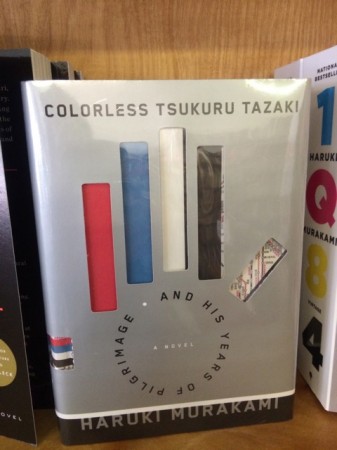

いやまあ、それはそうと、肝心の本。新刊は一割弱だろうか(とりわけ目立っていたのは、ハルキ・ムラカミの “Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage” とリチャード・ヘルの自叙伝)。あとは古本。絵本から学術書までオールジャンル。ざっと見ではあるが、建築系やアートブック、それにグラフィック・ノヴェルが充実しているようだ。

とはいえ、やはりここでも中心はフィクション/文芸……という気がするのは、ぼくの贔屓目なのだろうか。試しに、フィクションの棚をMまで辿ってHenry Millerに行き着いてみると……予想以上の、端から新刊本の書店に行く必要がないくらいな、品揃えだった。値段はだいたい7ドルから9ドル。定価の半分ってことだろうか。“Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch” を手に取ってぱらぱらとめくっていると、襟を立てた白いシャツにロールアップしたブルージーンズという装いの小柄な黒髪女性がするすると傍らにやってきた。いやいや、傍らどころか、背表紙を辿るその人差し指がミラーのところで止まって “The Books in My Life” を抜き出すではないか。

おいおい。ジュノ・ディアズとかそれこそハルキ・ムラカミならあり得なくはないだろうが……ヘンリー・ミラーだよ? まじで?

立ち読みしてるふりして横目で観察した。おそらく南アジア系――インド?パキスタン?バングラデシュ? 推定年齢24歳。留学生? それともインド系アメリカ人の大学院生でカリフォルニア時代のヘンリー・ミラーについての修士論文を執筆中とか? 想像と興味は膨らみ、心臓がばくばくする。そうして、意を決したぼくは、さっそく “Excuse me? Do you like Henry Miller? ” と話しかけて、少しの立ち話の後で昼食に誘い、午後はいっしょにゴールデンゲート・パークへ行って、夢のように映画のように楽しい時間を……というのは嘘です。同行者が妻なのでね。しかも空腹のせいで、機嫌が傾きかけており――いやいや、妻がいっしょでもべつに良かったじゃん、変に意識しすぎ、とにかく話しかけるべきだった、ここはアメリカだぜ、と悔やんだのはその夜ベッドに入ってから。

PEGASUS BOOKS(バークレー)

ゲイのカップルで溢れたカフェでサラダ・ランチを食べ終えると、抗いがたい睡魔が襲ってきたので、ヘイト・アシュベリーへ移動するのはやめにして、ダウンタウンのホテルに戻り、階下から立ち上ってくる街の喧噪をBGMに一眠りした。

目覚めたのは午後4時前。予定を変更して、バークレーへ行くことに。BART(高速鉄道……まあ、東京メトロみたいなもの)に乗って、約30分。じつは今回の旅行中に合計6回このBARTに乗ることになるのだが、ぼくが観察したところ、紙の本の読書率は、最近の東京の電車内よりも明らかに高い(スマートフォン/SNS普及以前の東京よりは低いと思うが)、よってスマートフォンいじり率は低い。こんなのはぼくの体験と観察であって、データとしては無効なことはわかっているが、タブレットや電子ブックリーダーを使ってる人は驚くほどに少なかった。

蛇足ながら、東京(というか、日本の大都市圏)の電車内光景との大きな違いは、スーツ姿の勤め人がめっぽう少ないこと、受験/試験勉強中の高校生や中学生が皆無なこと、居眠りしている人も少ないこと、自転車を持ち込んでる人がやたらと多いこと(自転車のためのスペースがドアごとにある)、車内にしろフォームにしろ広告が極端に少ないこと、そのぶん路線図が大きくてわかりやすいこと、などなど。

Downtown Berkeley駅で降りると、カリフォルニア大学バークレー校の近隣ということもあってか、サンフランシスコのダウンタウンとは明らかに雰囲気が違う。道は広く、建物は低い。緑の葉っぱを茂らせた街路樹が歩道にちょうど良い木陰を作っている。いかにも観光客ってかんじの人々も見当たらない。目を合わせちゃいけない、と咄嗟に考えてしまうヤバいルックスの人にも遭遇しない。ユニクロやGAPなど多国籍企業の看板があからさまに視界に割り込んでくることもない。いいかんじだねバークレー、などと妻と言い合ってると、ほんとにいいかんじの書店に出くわした。

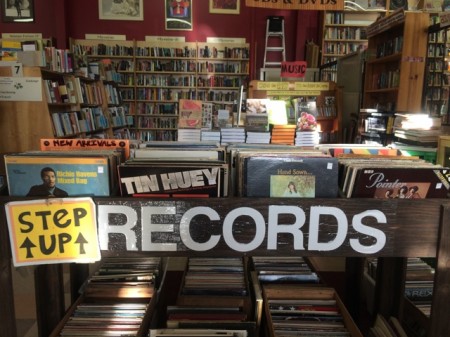

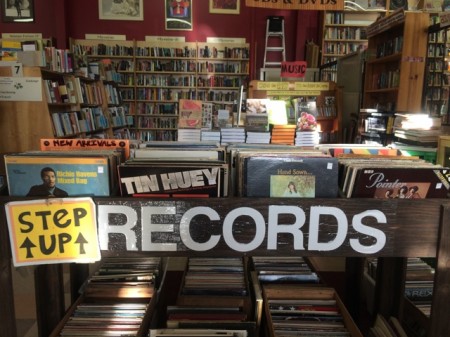

Pegasus Books。かなり広くて……300㎡ は軽くありそう。ここも Aardvark Booksと同じく、オールジャンルで新品も古本も扱っている。が、新品の占める割合が前者よりもずっと高い。ざっと半分くらいだろうか。音楽ソフト(CD、vinyl)や映像ソフト (DVD) の中古も扱っている。とりわけ、レコード(vinyl)が目につく(じつはこのあと、同じ大通りの反対側に Half Price Booksという全国チェーンの古本店を見つけるのだが、こちらでも音楽/映像ソフトは商われていて、とくにレコードの比率が高かった。アメリカでは、CD時代は終わりかけ、レコードさもなくばダウンロード、という時代に入っているのだろう)。

店の中央付近には、ガレージセールで入手したかのような古いソファとテーブルがおかれていて、そこで座り読みができるようになっている。案内の表示にしろ書棚にしろ、全体的に手作り感の強いお店で、レジカウンターの後ろにいるのもDIYな雰囲気をふんぷんと漂わせた二十代後半の女性。着古したチェックのシャツに色あせたジーンズ、まるでマリファナを嗜みながらルームメイトにカットしてもらったかのような、そしてシャンプーの後はいつだってタオルドライのみってかんじのブロンドのショートヘア。なんだか、アシッドフォーク系シンガーソングライターのようにさえ見えてくるけど……アメリカにやってきてまだ24時間弱、ぼくがへんに舞い上がってるだけ?

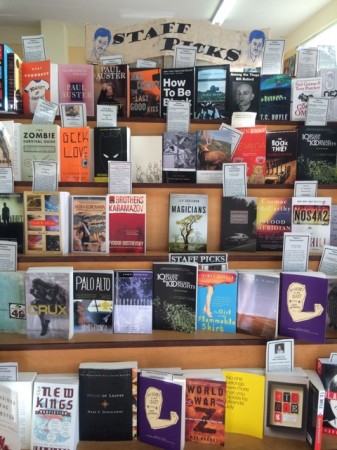

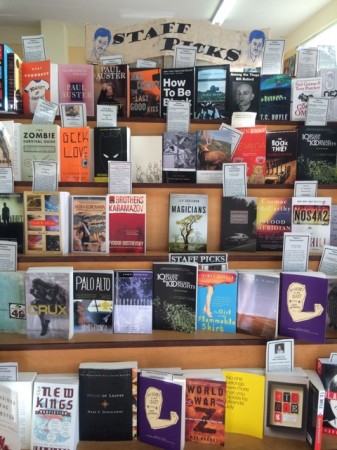

新刊コーナーを差し置いて店内でもっとも目を引くのは、“Staff Picks”(スタッフ選)という棚だ。エイミー・べンダー、リディア・デイヴィス、ジョージ・ソウンダースといった比較的最近の純文系作家から、ジェームス・クラウリー、マックス・ブルックス、アーシュラ・K・ル=グウィンといった新旧のジャンル小説家、果てはヴォネガット、ナボコフ、ドストエフスキー……さらに、光瀬龍『百億の昼と千億の夜』、黒澤明『蝦蟇の油―自伝のようなもの』の両英訳! もちろん、ぼくの知らない作家の知らない作品(おそらくは日本では未刊行のもの)もたくさんあるのだが、そのひとつひとつにスタッフのコメントが付いて陳列されている。この、ごった煮感にしびれる。何者にも阿ることのない、てんで空気を読まない、いや、これこそがアメリカの空気であるところの、「わたしはわたし、あなたはあなた」を集積した、ごった煮感に。

全体の品揃えにおけるフィクション/文芸の割合は……ざっと、三割五分くらいだろうけど、スタッフ選の書棚に限れば、八割強がフィクション/文芸。この店に限ったことではないのだが、日本のふつうの書店で幅を利かしてる(というか、売れているんでしょうけど)セールスメッセージがそのままタイトルになったような自己啓発本? 処世術と仕事術と精神論が合体したようなビジネス実用書? 日本株は五年で売れだの知られざるアメリカの闇だのといった軽めの(つまり、専門書ではない)経済本/歴史本/教養本? それから、幅を利かすほどじゃないけどけっこう目につく「散歩とコーヒーと読書」「楽しい古本屋巡り」的なエッセイ? の類いは、どういうわけか見当たらない。拙い英語力のせいで目がキャッチできないだけなのかもしれないが。

さまざまな分野と種類の本がミソもクソもいっしょにすさまじい回転率で大量に入り乱れる日本の書店のほうがはるかに豊かなのだ、と言うこともできるんだろうけど……そもそも豊かさって何? つーか、本って何? 何をもって本? まあ、いずれにせよ、いま挙げたような本がお好きで日頃から書店に通ってらっしゃる方は、アメリカのインディペンデント系書店にやって来てもつまらないかもしれません……念のため。

CITY LIGHTS BOOKSELLERS & PUBLISHERS

(サンフランシスコ)

翌日。午後の便でサンフランシスコを離れることになっていたので、最初からピンポイントで狙いを定めて、City Lights Booksellers & Publishersへ向かった。サンフランシスコを訪れるのは二度目だけど、前回――たしか1997年の夏――は大いなる事情と小さな怠惰によって来そびれていた、ピンポイントで狙いを定めて訪れるにふさわしい書店。ビート・ジェネレーション好きにとっては聖地のような書店。さらには、カウンター・カルチャー、ヒッピー、オルタナティヴ、インディペンデント、DIY――そんな単語に縁取られた、ムーヴメントなりアティチュードなりコンセプトなりを、敬愛する/実践する/拠り所とする人々の、総本山……なんていうのは、言いすぎか。

ともあれ、ぼくはいつになく襟を正し、背筋もしゃんと伸ばし、胸を高鳴らせて向かった。気負いすぎたのか、10時の開店より20分も前に着いてしまった。近隣を散歩。本日も快晴。青い空が目と心に染みる。陽射しは強いが風は涼しい。遠くに海が見える。ベイブリッジも見える。近くにはトランスアメリカピラミッドが聳える。

10時5分、聖地に戻ってくると、すでに巡礼者/客が何人か。ぼくとほとんど同時にお店に足を踏み入れたのは、初老、おそらく七十代のカップル。ビート・ジェネレーションの聖地に七十代の初老夫婦……てのが日本人の感覚、というか少なくとも、ロウブラウな辺地で育ったぼくの感覚では、いまいちしっくり来ないのだが、もしケルアックが生きてたら当年とって九十二歳だし、この書店を一躍有名にしたギンズバーグ『吠える』の刊行から今年で58年……つまり、七十代なんてぜんぜんふつうなわけだ。彼らの様子から、絶対に近所の人じゃない、おそらくベイエリアの人でもない、もしかするとアメリカ人ですらないかもしれない、明らかに観光客だ、というのがわかる――そして、数分後、彼らがドイツ語でしゃべってるのを小耳に挟むことになる。

書店員というより、なかば観光地化した老舗バーのバーテンダーといったかんじの、浅黒い肌の男が、心持ち冷ややかな微笑で、ぼくと初老のカップルが入店するのを迎える。そばに控える、同じように浅黒い肌の若い女性スタッフも、自分の職場にプライドを持ってる人に特有の、横柄さの入り混じった落ち着きと落ち着きの入り混じった排他性を、それとなく漂わせている。

じっさいに辿った順とは逆になるが、まずは地下。広さは75~100㎡ほどか。ミステリーやSFなどジャンル小説(一階でいくら探してもなかったブルース・チャトウィンはここにあった、紀行文学がジャンル分けされているとは)、映画や音楽関連、政治学や経済学関連(Green PoliticsやAnarchism なんて分類も)、文化人類学や形而上学……それから、意外なことに、児童書や料理本まで揃えてあった。

そして、一階は(広さはレジカウンターがあるぶん地下よりじゃっかん狭い)まるごとフィクション。入ってすぐのところに、シティライツの出版部門から刊行されている数々のタイトル。それから……これまでに訪ねた書店との、というより、英語圏の多くの書店との大きな違いは、細かな分類がされている、ということ。具体的には、英語圏文学でも、18世紀19世紀のものと、20世紀以降のものは別の棚だったし、海外文学/翻訳ものも、フランス、ドイツ、ロシア、ラテンアメリカ、中東、アジア……と国や地域によって分かれていた。

日本ではあまりアナウンスされることのない事実だと思うので、簡単に説明を差し挟むと、英米の書店ってけっこう大きな規模のところでも、棚は「国内文学、英語もの」か「海外文学、翻訳もの」かには分かれていない。たいがいは、オリジナルの言語がなんであろうとぜんぶごっちゃで、単に著者名のA to Zで並んでいる。例えば、村上春樹(Murakami)は、Mの欄、つまり、サマセット・モーム(Maugham)やコーマック・マッカーシー(McCarthy)の並びに、川端康成(Kawabata)はフランツ・カフカ(Kafka)やミラン・クンデラ(Kundera)の並びに陳列されている。

この細やかな分類は、文芸を専門とするシティライツとしての矜持なのか。あるいは、翻訳というプロセスをことのほか重視しているということなのか。僭越ながらぼくの意見をいわせてもらうと、ヘミングウェイもヘッセもボルヘスもウェルベックもウェルシュも三島もチェーホフもカルヴィーノもぜんぶごっちゃってのが最高にワンダフルなんだけれど。はじめて、そんな分類、というか、無分類を目の当たりにした時は、胸がすく思いがしたものだけど。

ちなみに、アジアのところに、ハルキ・ムラカミ、リュウ・ムラカミ、コウボウ・アベ、ヨウコ・タワダを見つけた……これだけだったのが(見落としてしまった可能性もなきにしもあらず)、残念。

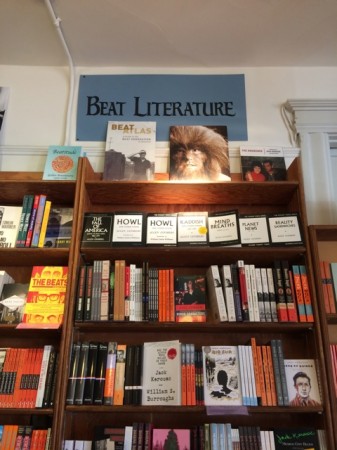

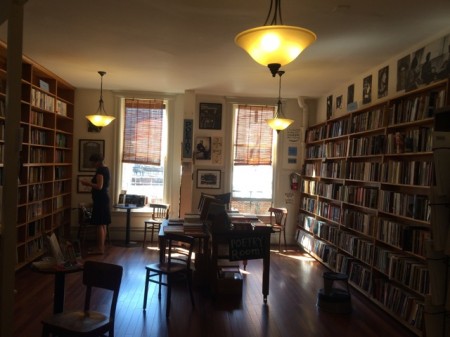

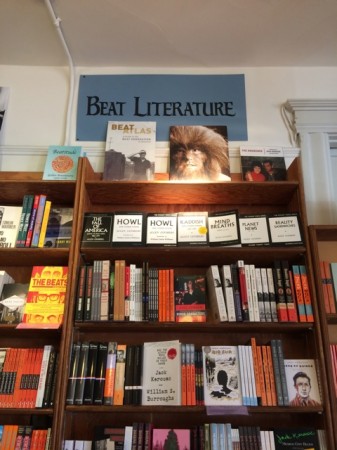

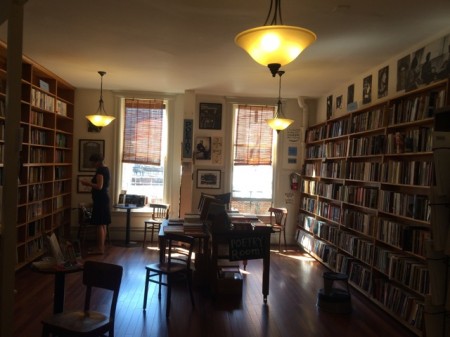

地下と一階だけでもこの書店を訪れる甲斐はじゅうぶんにあると思う……しかし、シティライツの中枢というか売りは二階だ。ビート関連と詩集がぎっしり。ぎっしりとはいえ、地下や一階が人がすれ違うのも難儀なほどところ狭しと陳列されているのに対して、こちらは、書棚は壁際のみ、中央にはアンティークなテーブルや椅子も置いてあって、ゆったりとしたスペースになっている。立ち読み、座り読み、考え事、瞑想、詩作、どうぞご自由に、といった雰囲気。

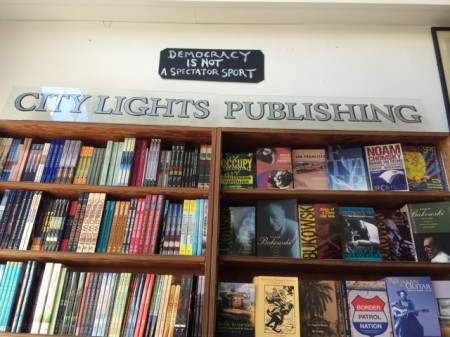

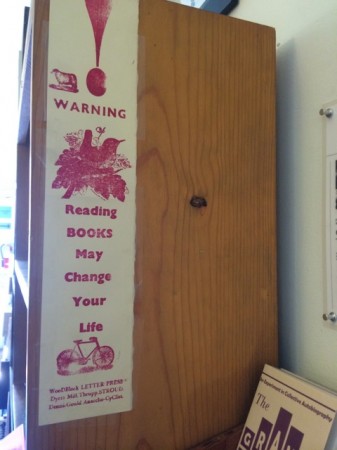

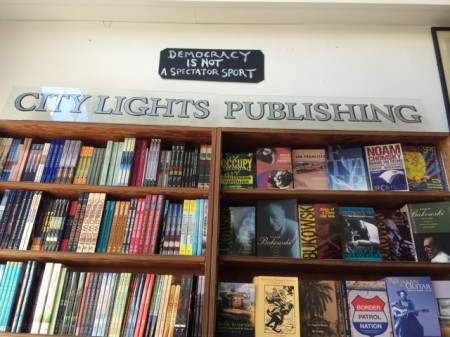

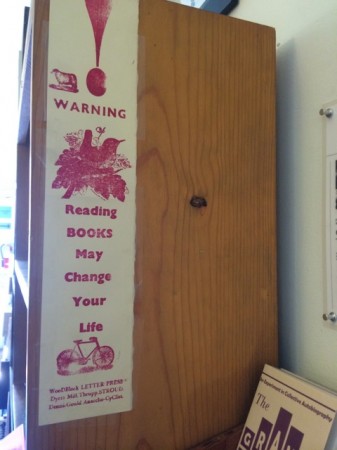

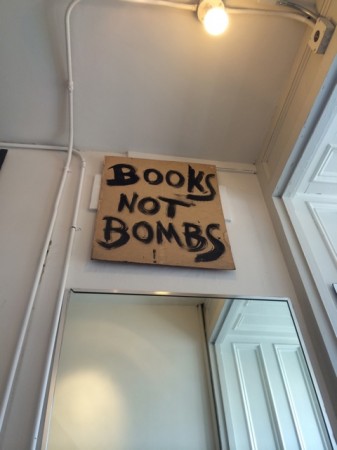

ただし、階段を上がったところに“WARNING! Reading Books May Change Your Life”と印字されたポスターが貼ってある(好きだなあ、こういうユーモアのセンス)。ついでながら、店内には、ほかにも“Democracy Is Not A Spectator Sport”とか“BOOKS NOT BOMBS”といった標語がでかでかと貼ってある。ようするに、ただの書店ではない、ということ……だよね。

さて、ぼくはおのぼりさんよろしく(というか、じっさいそうだし)、“CITY A COMMUNITY CENTER FOR BOOKS AND FREE THINKERS ”とプリントされたオリジナルTシャツと、ケルアックの“Big Sur”を購入して店を出た。ちなみに、“Big Sur”は、“On The Road”に引けを取らない傑作だと、かねてから思っている。安直な物言いだけども……ぐっときちゃうのだ、中年期に入って傷つき疲弊したケルアックに。

この投稿の続きを読む »