このところ興味深い「読書論」の本を続けて読んだ。いずれも「読書の秋」に向けて出版された本だと思うが、これらを手がかりに今回は読書について考察してみたい。

そもそもなぜ、秋は「読書」の季節なのか。秋分を過ぎて日が短くなり、夜の時間が長くなるからだと思いこんでいたが、戦後まもなく制定され現在に続く、「読書週間」なる活動の影響も大きい。公益社団法人読書推進運動協議会のウェブサイトでは、読書週間がはじまった経緯が次のように紹介されている。

終戦まもない1947年(昭和22)年、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているなかで「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関も加わって、11月17日から、第1回『読書週間』が開催されました。そのときの反響はすばらしく、翌年の第2回からは期間も10月27日~11月9日(文化の日を中心にした2週間)と定められ、この運動は全国に拡がっていきました。

そして『読書週間』は、日本の国民的行事として定着し、日本は世界有数の「本を読む国民の国」になりました。

読書週間のおかげで日本が「本を読む国民の国」になった、などというのはまったくの嘘だが、戦後の国家再建の合言葉だった「平和」や「文化」と「読書」という活動が密接に結びついていることがよくわかる。また、この「運動」の担い手はあくまでも、「出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関」といった本やメディアの送り手であり、受け手(読者)側からの活動ではなかったこともわかる。

戦後の混乱期には出版物そのものが不足しており、どんな本でも雑誌でも飛ぶように売れた、と多くの本が当時の「読者」の姿を伝えている。そのことと考え合わせると、この時期になぜ「供給側」が、ここまで読書運動を推進しようとしたのか、腑に落ちないことが多い。軍事国家から平和国家への転換にあたり、国民規模の読書運動が必要だという建前の裏側に、戦中に活発になされたという、読書への総動員体制ともいうべき「国民読書運動」の名残があるように思えて、私には気持ちわるい。

「20世紀読書」の終わり

日本人にとって「読書」とはなんであったか。その歴史を綴った本がほとんどなかった、と『読書と日本人』(岩波新書)のあとがきで著者の津野海太郎は語る。五千年を超える「本」の歴史と、それが一気に大衆化・産業化した20世紀以後のことについては、多くの本が書かれてきた。

ところが、そのどちらでもない『日本』という中間レベルでの読書の歴史が、どうもうまくつかめないのですよ。

『読書と日本人』はそのために、第一部「日本人の読書小史」と第二部「読書の黄金時代」の二部構成となっている。とりあえずここで問題にしたいのは、後者で描かれる「20世紀読書」のほうだ。先の世紀を「読書の黄金時代」と呼ぶ理由は、それが「だれもが本を読む時代」であり、それを可能とする制度や技術のインフラが一気に揃った時代だったからである。

しかし津野は、このような時代は「歴史上、これ以前にはなかったし、そしてこちらがより重要なのですが、この先もおそらくないであろう読書の輝かしい最盛期」だという。20世紀という時代は、その意味で「特殊で例外的な時代であったらしい」というのが本書後半の主題である。

津野のいう「だれもが本を読む時代」のなかで、「だれもが」として名指されているのは、女やこども、そして「大衆」である。日本だけでなく先進国で20世紀に一気に進んだのは、ペーパーバック革命とでもいうべき、本の大量生産化・廉価化だった。

日本では改造社をはじめとする多くの出版社が手掛けた「円本」(一巻あたり1円程度という、当時としては破格の廉価で販売された全集企画本。基本的に前金制で分売不可)ブームに対抗して、岩波書店が相次いで創刊した「岩波文庫」(1927年創刊)、「岩波新書」(1938年創刊)が、さらなる価格破壊と大衆化をすすめた。現在も「文庫本」「新書本」が書店の店頭で大きな存在感をもつのは、津野のいう「20世紀読書」のパラダイムがいまなお有効であることの証明だろう。

しかしこうした時代は遠からず終わる、いや、すでに終わりかけている、というのが津野の考えである。その当否を問う前に、もう一つの「読書論」に触れてみたい。

三木清がみた〈文庫〉という夢

『読書と日本人』のなかでも紹介されているとおり、岩波書店が「岩波文庫」を創刊するにあたり、ブレーンとして大きな役割を果たしたのは哲学者の三木清である。有名な「読書子に寄す」の草稿を書いたのも三木だった。

三木は学生時代、岩波茂雄の支援を受けて1922年から24年にかけてドイツとフランスに留学した。三木が到着した当時のドイツは第一次世界大戦後のハイパーインフレ期であり、外貨による留学者には貴重なドイツの書物をいくらでも買え、「千万長者の経験」ができた「天国の時代」だった。

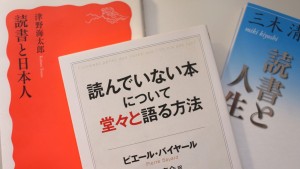

その三木清が戦時下の1942年に刊行した『読書と人生』という本は、いまは講談社学芸文庫に収められている。この本は三木が生きた時代、つまり20世紀のほぼ前半まるごとにおける「読書」のあり方を伺うのに格好の資料でもある。

この本に納められたエッセイで三木が繰り返し語るのは、「新刊書ではなく古典を読む」「解説書ではなく原典を読む」「図書館で借りずに本は購入する」「濫読よりは熟読」といったことだ。三木のこうした読書観は、ほぼそのまま「岩波文庫」という出版プロジェクトの思想として結実した。

三木は個人蔵書(「文庫」という言葉はそもそも、これを意味した)について次のように述べている。

本は自分に使えるように、最もよく使えるように集めなければならない。そうすることによって文庫は性格的なものになる。そしてそれはいわば一定のスタイルを得て来る。自分の文庫にはその隅々に至るまで自分の息がかかっていなければならない。このような文庫は、丁度立派な庭作りのつくった庭園のように、それ自身が一個の芸術品でもある。(「書物の倫理」)

三木は読者がそれぞれに「性格的」で「スタイル」を得た、自前の個人図書館(=文庫)をもってほしいと願ったのだ。岩波茂雄名義で公開された「読書子に寄す」のうち、三木清の思いがもっとも伝わるのは冒頭のこの部分である。

真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む。かつては民を愚昧ならしめるために学芸が最も狭き堂宇に閉鎖されたことがあった。今や知識と美とを特権階級の独占より奪い返すことはつねに進取的なる民衆の切実なる要求である。

大正から昭和初期にかけて、おもに大学生や都市生活者の間に広まった「教養主義」的な読書観は、このようにして「かたい本」から始まった。だがこの時代には、同時に「おもしろくて、ためになる」をキャッチフレーズとした講談社の一連の雑誌の読者にみられる、より広範な読書大衆も生まれた。前者を特徴づける言葉が「教養」ならば、後者を特徴づけるのは「修養」であり、いまでいうビジネス書や自己啓発書に近い。

出版史を語る上で「岩波文化」と「講談社文化」という対比がよくなされるが、「二十世紀読書」の黄金時代において、両者はまさに「車の両輪」としてフル回転しつつ、巨大化する出版産業のための読者のプールを生み出していったことがわかる。

三木清の『読書と人生』をいま読むときに注意しなければならないのは、この本に収められたエッセイの大半が1931年から1942年までに書かれたことだ。掲載先も「東京堂月報」「学燈」「学生と読書」「読書と人生」といったミニメディアが中心で、『改造』や『中央公論』といった当時の代表的な総合誌ではない。

この時期の三木は、1930年に治安維持法による検挙・勾留を経て釈放された後、政治的な問題意識のもとでの執筆が困難な状況にあった。1945年3月に二度目の逮捕・検挙を受け、その年の終戦にも関わらず三木は9月に獄死にいたるが、もし無事に戦後を迎えていたなら、どのような読書論を語っただろうか。

1947年秋に戦後型の国民読書運動として「読書週間」が開始される以前、すでに人々は読書に飢えていた。ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』は、この年の7月に刊行がはじまった新たな西田幾多郎全集を待ちかねて、発売の3日前から岩波書店のまわりに集まり、徹夜で並んだ人々の写真を紹介している。現代であれば人気ゲームソフトやアイドルのファンが繰り広げる光景が、当時は哲学者やその全集本に対してみられたということだ。

西田幾多郎は三木清の恩師であり、彼の思想の原点ともいえる存在だった。「読書運動」とは無縁のところで、本への飢餓を訴える膨大な読者層が存在したことを、この写真は教えてくれる。

角川文庫の時代へ

読書とはまったく疑問なしに「よいこと」であり、積極的に「しなければならない」ことだ、という立場から語られる「読書」論は、「20世紀読書」の時代を経由した現在では、そのままでは説得力を欠くものとなっている。

三木清が『読書と人生』で綴った読書観は、彼自身が幼少期に本のない環境で育ったこと、「岩波文庫」以前には古典を廉価で手軽に購入し、所有できる仕組みが存在しなかったという、「読書の黄金時代」以前の読書経験によって培われたものだろう。

三木の孫世代にあたる私自身の読書史を振り返ると、彼と同様、少年時代はほとんど本や書店のない環境で育ったが、1970年代の後半までは、「かたい本」の権威はまだしも残っていたように思う。けれども、中学に入る頃に、「文庫本」のもつ意味が大きく変わることになる。

今年からちょうど40年前にあたる1976年に、創業者・角川源義のあとを継いだ長男の角川春樹が断行した経営刷新により、それまで国文学の真面目な版元だった角川書店は、出版方針を大きく切り替える。いまでいうエンターテインメント小説を文庫の主軸に据え、ミステリーやSFといったジャンル小説も大胆に取り入れた。

「見てから読むか、読んでから見るか」をキャッチフレーズとした角川文庫と角川映画の連動は、現在にいたるメディアミックスの流れに先鞭をつけたものとしてよく語られる。

まさにその渦中に、私は「本を読む」ようになった。生まれて始めて自分の小遣いで買った本は、角川文庫の筒井康隆だったことを覚えている。新潮文庫のトルストイ『人生論』とどちらを買うかで最後まで悩み、筒井康隆が手元に残った。それは教養とエンタテインメントのどちらを「文庫」に求めるのか、という選択でもあった。

私が大学に入学した1980年代のはじめには「ニュー・アカデミズム」がもてはやされたが、いま思えばこれは「岩波文庫」以前の教養主義への回帰だったように思える。その証拠に、ニュー・アカデミズムの「古典」は文庫本のような廉価版で刊行されることはほとんどなく、高価かつ少部数の専門書のまま、なぜか「大衆的」な読者を獲得していた。

古典的な名著は「読まない」ほうがよい?

「20世紀読書」はすでに爛熟の時代を終え、ゆっくりと(あるいは急激に?)衰退しつつある。そうしたなかで、最近読んだ「読書論」でよかったのは、ちくま学芸文庫に入ったピエール・バイヤールの『読んでない本について堂々と語る方法』だった。人を食ったタイトルにも関わらず、本書の主張は真摯で説得力のあるものだ。

バイヤールの主張はいっけん、三木清とは対極的である。いかに本来は読まれているべき古典であっても、いやそのような古典であればあるほど、「タイトルだけ知っていればよい」「人から概要を聞いただけでもよい」、さらには「むしろそうした本は読んでいないほうがいい」とさえいう。

なぜなら、読書の本質にあるのは一冊一冊の本の内容を正確に理解し、記憶することではなく、〈ある時点で、ある文化の方向性を決定づけている一連の重要書の全体〉を把握することだからだ。バイヤールはそれを〈共有図書館〉と名付ける。その上で、肝心なのは〈共有図書館〉全体をイメージできること、個々の本がそこでどのような場を占めるかがわかることだ、という。

ここまでくると、バイヤールと三木の考えはそれほど遠く離れていない。三木は彼なりに、当時の〈共有図書館〉を――『読書と日本人』にある津野の言葉に従えば〈家庭図書館〉として――誰もが所有しうるよう、「岩波文庫」という商品企画を立案・実行したのだった。

読書に対する強い権威付けがあり、「読むべき本を読んでいない」ことが禁忌であり、率直に語りにくいことであるような社会では、それについて「堂々と語る」ことは難しい。バイヤールの本の終盤には、フランスにおける根強い読書観を物語るものとして、このような記述がある。

これらの禁忌のせいで、われわれは書物というものを、学校時代以来、触れてはならない〔神聖な〕ものとして思い描いており、書物になにか変化を加えるとすぐに罪悪感を抱くのである。

こうした禁忌を取り払うことなしには、文学テキストというこの無限に変化する対象に耳を傾けることはできない。文学テキストは、会話や書きものによる意見交換の本質的な一部であり、読者ひとりひとりの主観性と彼の他人との対話から生命を得ているのである。

この「禁忌」はすでに日本ではほとんど失われており、「読むべき本を読んでいない」ということも、恥とは感じられていない。「20世紀読書」がもたらした大衆化が行き着く果ては、「誰もが同じ本を読むわけではない」という当たり前の事実の容認であり、その反面で起きる「古典」つまり基本図書としての正典(カノン)の喪失だ。しかしそれを「上から」の読書運動によって押し付けることは難しい。

国家は「読書」に介入すべきか?

戦後の「読書週間」の歴史について調べていくと、布川角左衛門が1957年に書いた「読書週間十年の回想」という文章がみつかった。これによると、読書運動は戦後に始まったというよりは、戦前に行われたいくつかの運動のリバイバルだったようだ。

1947年の戦後最初の「読書週間」は、布川によれば、アメリカで11月に行われるChildren’s Book Weekに着想を得たもので、GHQの民間情報教育局(CIE)の出版顧問であったフレデリック・メルチャーに示唆されたものだという。それが翌年から憲法公布日である「文化の日」を前後とする二週間の開催に変更となった。

戦後の読書週間に図書館界が参加している事情も、布川の上の文章が伝えている。関東大震災が起きた翌年の1924年に、日本図書館協会が「読書週間」という企画を開始している(のちに「図書館週間」と改称)。それにあわせて出版業界では1933年から「図書祭」を開催した。この「祭」は文字どおりの祭祀であり、以下のような趣旨だったという。

図書を尊重することは古来の美風である。しかるに近時図書の刊行多きを加ふるにしたがい、図書尊崇の念薄らぎ、ややもすれば図書に対する真の反省謝恩の徳を閑却するがごとき風をみるにいたった。ここにおいて、本会はまず精神運動として『図書祭』を興し、図書に対する反省謝恩の美風を涵養するの計画をたて…(略)…図書の功績を讃え、敬虔なる感謝を捧げ、もって図書ならびに読書に関する世人の自覚を高め、良書に親しみ、良書を尊ぶ美風を振興することを企図した。

当然ながらこの「図書祭」は国策に利用され、布川によれば、日中戦争の勃発後は「国民精神作興に関する詔書渙発記念日に改められ、政府の『国民精神作興週間』と呼応することになった」という。このような神がかった「書物観」や「読書観」が、現代ではすっかり失われたことは、とてもよいことだ。

しかし昨今の「文字・活字文化の日」制定や「読書週間」の活動に、同様のにおいを感じないわけにはいかない。戦時下の国民読書運動は、「国民精神総動員運動」によって国策に絡め取られていった。その中心となったのは当時の公共図書館(戦後に「公民館」となったものが多いらしい)であり、「貸出文庫」「移動文庫」といった、いまでいう開架図書や移動図書館車の利用促進のかたちをとったようだ。

自力で本を読めない幼児への読み聞かせや、読書習慣を身につける機会のなかった青少年に図書との接触機会を与えるような「読書運動」は、つねに行われるべきだろう。しかし読書運動が「国民運動」の名のもとになされるのは、平時であれ戦時であれ受け入れがたい。本をめぐる業界(出版業界や図書館界)が戦時下にちかい、困難な状況にあることはたしかだろう。しかし、だからといって「読書」を安易に国策とつなげてよいのか。

2005年に制定された「文字・活字文化振興法」では、以下が定められた。

(文字・活字文化の日)

第十一条 国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるようにするため、文字・活字文化の日を設ける。

2 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。

3 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

誰もが本にアクセスできる環境を整備することは国及び自治体の義務とすべきで、その限りでこの法律の制定には意義もある。しかし読書はあくまでも「個人」の営みであるべきだ。「文字・活字文化の日」も「読書週間」などというお祭り期間も、そうした環境が整っているならば、本来は必要がないものだ。

三木清のテキストは、いまでは「青空文庫」でその多くが読める。彼の読書論も、そこには数多く収められている。彼が岩波文庫の創刊時に込めた願いは、すでにインターネット上の「文庫(ライブラリー)」に――どんな国策とも無縁のまま――受け継がれている。これこそが〈文庫〉という思想の栄光であろう。