小林龍生さんの『EPUB戦記――電子書籍の国際標準化バトル』(慶應義塾大学出版会)はデジタルによる出版の黎明期を豊富なエピソードとともに伝えるものであり、また新しい本の姿を探求してきた記録と、いまなお残る課題を示している。

本書がカバーする期間は1980年代中頃から2016年初頭までの約30年間である。この時代は、本の編集・制作と印刷の一部分でコンピュータが使われ始めてから、電子書籍というデジタル出版物の流通が本格的に始まる時代として括ることができるだろう。

ところで、同じ小林姓なので小林氏と書くとどうも面はゆいので、以下、龍生さんと呼ばせていただく。私は龍生さんとは近い分野で仕事をしてきたので、何度もお会いしたり話をしたことはあるが、まとまった仕事を一緒にしたことはない。しかし、年齢もわずか1歳違いであり、本書のエピソードを読みながら、大学卒業のころからこれまで、ああ、この頃、自分はこんなことを考えていたな、という思い出が次々によみがえった。

ドキュメント制作のデジタル化の黎明期

第1章「大地とその時代」は、パソコンが編集の仕事に入り込み始めた時期からDTPが実用になり始めた季節までの記録である。龍生さんは小学館におられた1984年に初めてパソコンを買って、はまったとのことである。これはさっそく、『ABC英語辞典』の出版に結実した。辞書の内容編集にデータベースを使ったのにも関わらず、CTS・電算写植機とのインターフェイスがとれずに電子入稿を断念し、活版で組版し直したという。

この電算写植機へのインターフェイスは、私にとっても転機になったものである。私が大学を卒業して就職した1970年代前半は、コンピュータはまだ身近ではなく、大型コンピュータをデータセンターでバッチ処理に利用するか、あるいは、ダム端末をデータセンターにオンライン接続して時間単価で利用する状態であった。企業内の一般ドキュメントは手書きであり、顧客に提出する報告書はアシスタントに清書してもらった。正式な報告書は日本語タイプライターによる謄写印刷が中心であった。

1979年に日経マグロウヒル社(現、日経BP社)に転職した頃からコンピュータが身近になってきた。TK-80というマイコンキットや、Apple Ⅱが人気を集めていた頃である。同社でコンピュータ関係の雑誌開発などのお手伝いをしながら、自分でもApple Ⅱ互換機を手に入れ、龍生さんと同じようにBASICを勉強してプログラムを書いたりした。

1984年に退社して、アンテナハウスを設立した。ここで発行していた日本語版ニューズレターの印刷には電算写植機を使っていた。最初はシャープのワープロ専用機「書院」からのプリントアウトを印刷会社が再入力していたが、あまりにも効率が悪いと考えて、「書院」のフロッピーディスクから電算写植機にデータを移すためのプログラムを開発した。

余談だが、出版事業が赤字で資金が尽きそうになったときに、そのプログラムをMS-DOSテキストコンバータとして発売したところ予想外の売れ行きであったため、シリーズ商品化した。それがきっかけでアンテナハウスは出版社からソフトメーカーに業種転換したのである。

1986年頃、先のニューズレターを元にした英語版の冊子をMacintoshのDTPで制作した。最初はPostScriptをキヤノンショップに持ち込んでプリントしたが、そのうち間に合わなくなり100万円位のレーザーライターを購入した。登場したばかりの英文DTPが役に立った。

ジャストシステムから純国産のパソコン用DTPソフト、「Super DTP 大地」が発売されたのは1990年10月である。龍生さんは「大地」のPRのために,DTPで『大地が動いた―Super DTPの出現』など三冊の書籍を制作した。第1章「大地とその時代」には、そんな日本語DTPの黎明期の開発のようすが紹介されており興味深い。

失敗の教訓は?

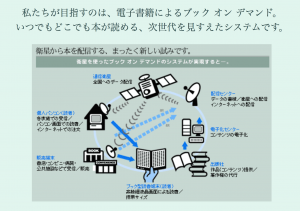

第2章「諫言の彼方に」は、龍生さんがジャストシステムを1998年夏に退職後、事務局に参加し実行部隊として奔走した、「電子書籍コンソーシアム」の失敗の記録である(リンクと画像はInternet Archiveより)。

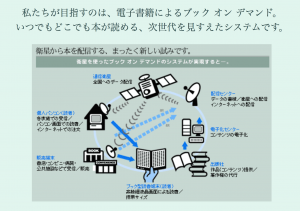

電子書籍コンソーシアムは、通商産業省(当時)が景気対策のための補正予算枠で設定した「先進的情報システム開発実証事業」の公募に応じて、主要な出版社、シャープ、日立、NTTが電子出版プラットフォームの実証実験を行うために結成したものである。

当初は100億円の触れ込みだったものが、最終的に総予算8億円の枠内ですべてを行うこととなった。2000年3月に実証実験の成果報告書を一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)に納品し、最後の総会を経てコンソーシアムは解散。「実証実験は、無用の長物と化した大量の読書端末と、ほとんど閲覧に供されなかった5000冊分のデジタルデータ、そして積み重ねると8メートルにもなる大量の報告書を残して終了した」という。

当時としては超高解像度の175dpi程度のモノクロ液晶ディスプレイも、今からふり返れば解像度の低いものであり、少ない端末記憶容量(40MB)、遅いインターネット回線など未熟な技術を使って本を流通・閲読するという無謀なプロジェクトであったように思う。また、わずか8億円の予算と短期間で、電子書籍の制作から流通までの総合実験を実施したことにも無理がある。

このプロジェクトの技術的ポイントの一つは「形態的にも、可能な限り従来の書物のメタファーを尊重する」ことであり、「見開き表示や紙の書籍の組体裁への徹底的なこだわり」であったという。結局、このプロジェクトでは、本の版面を(現在の「自炊」と同様に)イメージデータとしたのだが、これについても「レイアウトが伝える情報について、ぼくたちはもっと深く考える必要がある」と龍生さんは述べている。

これより少し早い時期であるが、もう少しシンプルにテキストだけを流通させようと私も苦闘していた。米国のNews Netという配信サービスに登録して、ニューズレターの海外への配信を試みた。まだインターネットが登場する前のパソコン通信である。ニューズレターをデータセンターにアップロードし、ユーザーは端末からデータセンターに接続して記事を表示して読むサービスだった。

シンプルなテキストを流すメディアとしては、いまは、メルマガやブログが流行っている。メルマガやブログは版面へのこだわりがないという意味で、電子書籍コンソーシアムの要件の対極にある。

EPUB3標準化とWebの日本語レイアウト

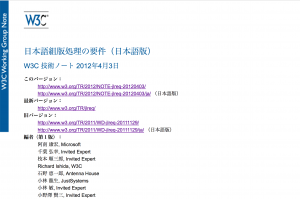

第3章「EPUB戦記」は、EPUB3の仕様に日本語テキストレイアウトの機能を盛り込むための戦いの記録であり、本書の中核部分である。この戦いはIDPFにおいてEPUB3の策定が正式に始まるのに合わせて、日本電子出版協会(JEPA)から「日本語拡張仕様案」が提出されたことに始まる。この案は龍生さんを中心にW3Cのテクニカルレポートとして作成された「日本語組版処理の要件」(JLReq)に負うところが大きい。

EPUB3は本文をWebページ記述のためのHTML5で表すので、レイアウト指定にはCSSを採用するのが自然である。EPUB3に縦書きを盛り込むには、CSSで縦書きを指定できなければならない。ただし、たとえば縦書きの本ではページは右開きであるが、それはCSSでは指定できないので、EPUB3仕様のほうに盛り込む必要がある。このようにIDPFの仕様策定と、CSSの仕様策定を連動させなければならない。

しかし、EPUB3の標準化の話が持ち上がった時点では、後述のようにCSSの縦組み仕様は存在しないも同然であった。CSSの縦組仕様を策定し、EPUB3の仕様から参照されるようにするまでの経過が本書で述べられている。

ここでは、本書では触れられていない事情も補足しておきたい。その一は、総務省の情報通信分野での国際標準化への取り組みの課題の一つとして「次世代ブラウザ」が取り上げられ、これを産官学で推進するための「ICT国際標準化推進会議」が2011年1月に設置された(『情報通信白書平成23年度版』)ことである。

課題として「Webとテレビ」および「テキストレイアウト」が設定され、民間企業中心の「次世代Webブラウザのテキストレイアウトに関する検討会」での課題設定には、もちろん縦書きも含まれていた。この課題はIDPFのEPUB3策定とはまったく独立に設定されたのだが、ちょうどぴったりのタイミングであった。関係者の折衝の結果、「テキストレイアウト」の目標の一部にIDPFのEPUB3策定作業との連携が盛り込まれ、物心両面の支援があった。

その二は、やはり総務省のプロジェクトである「電子出版環境整備事業(新ICT利活用サービス創出支援事業)」の一つに採用された「EPUB日本語拡張仕様の策定作業」である。こちらのほうは2010年秋から2011年3月までの短期間のプロジェクトだった(代表機関がイースト株式会社、共同提案組織がJEPAとアンテナハウス)。アンテナハウスが担当したのはW3Cとの調整作業である。中心となるミッションは、EPUB3に関連するCSS仕様の策定作業をスピードアップするということだった。

EPUB3の日本語対応で参照する主なCSS仕様は、CSSテキストとCSSテキストデコレーション、CSSライティングモードである。CSSテキストとテキストデコレーションは、日本語のための禁則処理の指定や圏点などの文字飾りを指定できるように拡張する。また、CSS ライティングモードでは縦組みや縦中横などを指定できるようにする。CSSの縦組指定はマイクロソフトが1999年に提案したInternational Layout in CSSに源流があるが、これはルビや圏点などまで含む幅広いものであった。この提案は、その後、CSSテキストレイアウトなど複数のモジュールに分割されて2010年時点では原形をとどめないものとなっていた。

こうした事情で、CSSライティングモードは、ほぼゼロから書き下ろし、EPUB3の策定作業の期限までに、EPUB3から参照できるだけの安定したものにする必要があった。これは、従来のW3Cのワーキング・グループの作業の進め方を知っている立場からは達成困難な目標に見えた。関係者の熱意と努力で、CSS仕様に無事に取り込まれた経緯は、本書に書かれたとおりである。

「書物の未来」へのすぐれた洞察

第4章「書物の未来へ」は、デジタル化によって書物がどう変化するかを考えていて、本書の中ではいちばん興味深い。この章で龍生さんは、いくつかのエピソードを紹介しながら「書物とは何か」を問う。

哲学書房の伝説的な編集者、故・中野幹隆さんとの共同作業による電子聖書制作の話や、当時ジャストシステムのエンジニアだった山口琢さんとxfyというツールを使って行った、芥川龍之介の短編「藪の中」を多襄丸、女、死霊の話りを並行物語に分解した実験の話などが紹介される。これらは、一本の糸として作られた書物を分解し、ハイパーテキストとして再構築した経験の報告である。

その一方で、「自炊」用に背を裁断された本を整然と並べた棚をみて書籍の墓場を感じたところから、「本を本たらしめているのは製本という物理的な営為である」とも龍生さんはいう。本には「冊子本」と「巻子本」という二つの形態があり、日本では後者に、より権威性と公的性格があることや、「絵巻物」が独自文化として発展してきたこと、ウェブドキュメントは巻子形式の電子的なモデルであることなどを指摘して、冊子本を相対化しつつも、「本を読む行為は線形性が本質である」と結論づける。

私自身の目下の関心は、ページレイアウトの自動最適化である。書物は紙という媒体の上に印刷され、冊子として製本されている。本のページを「版面」という。版面には一次元のテキストフローの間に、図版や表のような二次元の対象物を配置するが、空きができないように図版や表をテキストのフローと順序を入れ替えて最適にレイアウトする必要がある。さらに製本を考慮して、扉や改ページ、改丁を最適化しなければならない。通常はDTPのオペレータが手作業でレイアウトを最適化するが、自動組版ではスタイルシートと組版エンジンがこれを担う。自動的な最適化の実現はかなり難しい。

現在の電子書籍に用いられているEPUB3リーダーは、こうした自動組版の一種ともいえる。しかし、現時点のCSSではリフローのHTMLに紙のようなページレイアウトを指定する標準は未完成であり、EPUB3では、紙の本と同じようなページレイアウトの指定はできない(EPUB3の仕様にも、そのための規定はない)。

たとえば、多くのEPUB3リーダーはWebKitのようなブラウザのレンダリングエンジンを元にしているが、見出しと本文、図版や表の本体と表のキャプションが、ページの区切りで「泣き別れ」とならないように指定することさえできない。このため図版や表はキャプションまで一体のイメージ画像とすることが多いが、これは視覚障害者のアクセシビリティ面からは望ましくない。

デジタル化した出版物が閲読されるのは、あくまでも電子デバイスの画面上であり、紙面上ではない。現在のデジタル出版物の閲読に、もっとも用いられるのはスマホの液晶画面であり、ブラウザと同じように、縦スクロールで読むほうが適切である。

せっかく書物をデジタルにしたのなら、紙のページの制約を持ち込むのではなく、デジタルならではの新しい本の姿を考えるという行き方もあるだろう。龍生さんがいうように、テキストをページ概念から解放して、巻子形式を採用したり、ハイパーリンクを利用した表現により、綴じられていないページを自在にたどったりできれば、製本した書物にない、新しい読書体験を提供できるだろう。しかし、「電子デバイスの画面ならではの本」にふさわしい表現が創造されるには、紙のページ概念に強く執着する世代が去るまで、まだしばらく待たねばならない。

* * *

第4章の最後に、「中野さんが残した未来の書物への課題は、多岐にわたり、そして、重い」と述べられているとおり、EPUB3も途中形態であり、未来の本の姿はまだ見えていない。デジタル化による出版の変貌は始まったばかりであり、まだまだ新しい波がありそうに思える。

龍生さんと私のしてきた仕事は分野が少し違っているが、「デジタルドキュメント」と「出版」という川の行き先を探索している点は共通である。一つの川の両岸の道で同じような歩みを重ねているのかもしれない。その道は、ときどき、接近したり交わったりしているのであり、『EPUB戦記』は、私にとっても身近な物語である。本書を出版された龍生さんの努力と探求力に心から敬意を表したい。