近年、アートイベントが盛んだ。都会でも村落部でも、それこそ日本中がアートで埋め尽くされてしまった感がある。それに伴い、イベントに招聘されたアーチストたちが現地で滞在しながら作品制作を行う「アーチスト・イン・レジデンスという制度の存在も、徐々に知れ渡ってきた。

このレジデンス制度だが、源流となったのは17世紀に始まったフランスの「ローマ賞」だと言われる。「ヴィラ・メディチ」と名を変えた同賞は、現在もつづいている(日本からも詩人・翻訳家の関口涼子さんが2013年〜14年にかけて参加している)。

日本のアーチスト・イン・レジデンスは「アートをつかったまちづくり」と呼応する形で広まってきた。そこで活躍するのは、いわゆるアートやパフォーマンスアートの作り手たちだ。

一方、欧州では参加アーチストのなかに小説家、詩人などいわゆる「物書き」とよばれる人たちの顔ぶれもある。日本では文学とアートは棲み分けされており、別の世界に属している。アートと文学が同居する空間は希だ。したがって「アートをつかったまちづくり」の場に、文学が関わる機会は非常に少ない。

ところが欧州では、日本に比べて文学とアートの垣根がずっと低いようだ。

文筆家が参加するレジデンスは、特に「ライター・イン・レジデンス」と呼ばれるが(*英語で「writer」は小説家、詩人、戯曲作家など主にフィクションの書き手を指す。日本語の「ライター」は article writer)、こうした作家たちのレジデンス制度には、どんな意味や意義があるのだろうか。

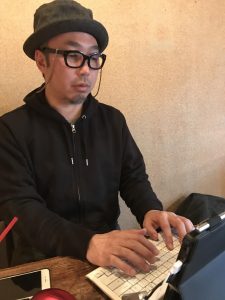

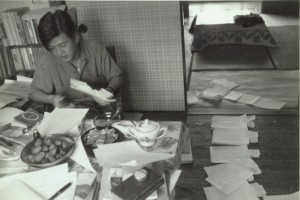

成人後ドイツに移住し、30年にわたって日本語とドイツ語で作家活動を行っている小説家・詩人の多和田葉子さんに、さいたまトリエンナーレ参加のための帰国時にお話を伺った。

(写真:檀原照和)

多和田葉子(たわだようこ)

小説家・詩人。1960年東京生まれ。ベルリン在住。早稻田大学第一文学部ロシア文学科を卒業後、渡独。ドイツの書籍取次会社に勤務しながら、ハンブルク大学大学院修士課程を修了。1987年、ドイツで出版した2か国語詩集『Nur da wo du bist da ist nichts:あなたのいるところだけ何もない』でデビュー。芥川賞、泉鏡花文学賞、伊藤整文学賞、谷崎潤一郎賞ほか受賞多数。2016年、ドイツ屈指の文学賞クライスト賞を日本人として初めて受賞した。

さいたまトリエンナーレに出品した多和田さんの作品の一部。会場にあるもの、会場から見えるものなどを作品の一部として利用した。

職人が放浪しながら腕を磨いていくという文化

――レジデンスについてまったく知らない一般の方に説明すると、「それはなんの役に立つの?」「面白いの?」などあまり必要性が理解されていないようです。ドイツではどうでしょうか?

多和田 元々ドイツには、職人が各地を転々としながら腕を磨いていくという伝統がありました。一所に居着くのは農民だけ。一つの町に落ち着いちゃダメなんです。煙突掃除人だっていろんな町に行ったんですね。

それからミンネジンガー(Minnesinger)という吟遊詩人みたいな文化もありましたから、文学者であっても職人であっても同じ町にずっといることはありませんでした。これは中世の話ですが現代また別の意味で移動する人が増えてますね。

ドイツの作家もいろいろな町を転々としている人が多いし、現在の作家であっても「何ヶ月かどこかに行ってみない?」と誘われたら、「行きます」と答える人が多いですね。

日本の場合を考えてみると、かつてほとんどの人が農民だったし、職人であっても移動の自由がなかった。江戸時代は藩の外に行けるのはお伊勢参りのときくらい。そういう時代が長かったので、移動はいけないみたいな雰囲気がある。もし東京の人に「北海道に三ヶ月行ってみたら?」と言ったって「え? それ何のために行くの?」とまず訊かれるし、受け入れる住民側にも「その人、私たちの県をもりたててくれるの?」と訊く人がいるのは、歴史のせいだと思います。

――ドイツには職人が放浪しながら腕を磨いていくというビルドゥングスロマン的な伝統があるので、作家が各地を転々とするレジデンス制度に懐疑的な声が上がることはないということですね。

多和田 いろいろな土地に行って人格ができていく。だからわざわざ動きながら働くのね。

日本で言えば、松尾芭蕉のような人は特別ですね。江戸という誰もが住みたいと思う所に住んでいたにも関わらず、「白川の関を越えないとダメなんだ」と考えて、東北に向かう。すばらしいですね。江戸に住んでいた作家が敢えて地方へ行くということは、それまでなかったかもしれません。京都や大阪に住んでいた人たちも、そのままそこで書きたかったでしょうし。地方の人が自分の土地を離れて東京にちょっと来る、ということならあったかも知れませんが。歴史的に日本だと難しい部分があったんでしょうね。

――確かに欧米と日本とでは、遠方からやって来た作り手に向ける眼差しに違いがあるようです。ヨーロッパではレジデンスの枠に囚われずアート好きなパトロンがアーチストを居候させることがあり、レジデンスの現場では「どこの誰を訪ねれば居場所を提供してくれるのか」という口コミ情報が伝わっていると聞きました。

多和田 ハンブルグに住んでいたときのことですが、文学センターの館長の女性がハンガリーの作家を泊めてあげていたことがありました。パトロンというと金持ちのようですが、普通の家に普通に泊めてあげていました。そして異性であっても泊めてあげて、別に面倒なことにならない。そういうところがいいなと思いました。これは広い意味で「客を温かくもてなす心(ガストフロイントリヒカイト(Gastfreundlichkeit))」なんでしょう。ドイツ人のいいところです。

難民を受け入れるのも同じ考え方で、「逃げてきた人は必ず泊めてあげなければいけない」という意識がある。アーチストは逃げてくるわけじゃないけど、遠方の人が滞在して文化が混ざるのは基本的にいいことだ、という歴史的記憶みたいなのがあるのかな。

アーチストや作家を当たり前のように受け入れる姿勢はドイツのみならず、他所の国でも見られる光景だという。ときにはまったく言葉が通じない外国の作家や詩人をホームステイさせてあげることさえあるそうだ。

日本語で詩作する中国の詩人・田原(でん げん、ティエン・ユアン)さんが多和田さんといっしょにデンマークの文学フェスティバルに呼ばれたとき、彼は病で言語障害から回復したばかりの中年女性の家にホームステイしたという(そのフェスティバルでは、作家はみんなボランティアの家にホームステイすることになっている)。田原さんは日本語が達者だが、英語はあまり話せない。しかし快活でお喋り。逆にその女性は本当は英語もドイツ語も流暢なのだが、充分に発話できる状態ではなかった。そんな二人が一つ屋根の下で過ごすうちに女性はどんどん元気になり、ホームステイは有意義なものになったという。

多和田 でも日本の小説家は「行きたくない」という人が多いですよ。国際交流基金の人が言っていたんですけど、カナダなどの国際文学祭の主催側が「日本からももっと作家に来て欲しい」と言っているにも関わらず、招待されても断わる人が多いという話も聞きました。

個人差はあるのかもしれないが、日本の作家は異世界との積極的な交流を避ける傾向があるようだ。

多和田 名古屋市立大学教授の土屋勝彦さんという人がいます。彼はオーストリア文学専門のドイツ語文学研究者で、これまでたくさんのオーストリア人を名古屋に呼んで長期滞在してもらっているんです。名古屋ですよ。京都みたいにおもしろいものを見学できる街ではなくて、一見私たちにとって日本の日常みたいな名古屋の街をみんな毎日散歩して、それぞれ独自の目で物干し竿とかお地蔵さんとか飲物の自動販売機とかを観察する。彼らはみんな名古屋への思い入れがあって、ウイーンに行くと名古屋の話で盛り上がります。

そもそも大学を通して呼んでいるということもありますが、直接住民の役に立つのかどうかということは問題にしていないという感じでした。ドイツ語学科がある限り、ドイツの作家が来ること自体に意味がありますから、大学主催のレジデンスは説明しやすいかもしれません。

逆に住民の役には立っていないのかもしれませんが、こんなことがありました。

ある女の子が「名古屋でおばさんたちが参加するブドウ狩りのバスツアーに参加した」って言うんです。日本語は全然分からないけど、みんながいろいろ教えてくれて「こんな楽しいことはなかった」と。

そういう変なところに突然変な人が現れて会話するだけでも、日本という滅多に外国人がいないところでは、素晴らしいことかも知れません。外国人排斥のネオナチ青年などには実際に外国人に触れたことのない人が多いそうですから。

過去に遡れば、ラフカディオ・ハーンが日本に来たことによって、英文学が得たものは少なくありませんでした。日本に来てくれる人は当時ほとんどいなかったのですから、日本側から見てももちろんハーンが来てくれたのは嬉しいですよね。でもただ来ただけでなく、文学と言うかたちでそれが残ったことが大切だと私は思います。

多和田さんがドイツに30年いること自体、ある意味レジデンスのようなものなのかもしれない。

およそ10箇所にのぼるというレジデンス場所をあげていくと、スイスのバーゼル、フランスのボルドー、トゥール、ソルボンヌ大学、それからロサンゼルスのパシフィックパリセーズ、コーネル大学、スタンフォード大学、MIT(マサチューセッツ工科大学)、ケンタッキー大学、NYU(ニューヨーク大学)といったアメリカの大学などなど。そのほとんどがドイツ国外だ。お膝元のドイツにもレジデンス・プログラムは多いものの、自分の家にいた方が居心地がいいので、ドイツ国内のレジデンスにはあまり参加したくないという。

多和田 ドイツ人がドイツ国内のレジデンスに行くのは、家族がいて、その日常からちょっと離れて一人になって書いてみたいからなんですね。私には家族がいないので、別に行く必要がないんですよ。

それから生活費が出るところがあるんです。スイスの場合、とくに義務もないのにいるだけで月に30〜40万円くらい貰えるところもあります。それで行くという人もいます。

そんなわけで、多和田さんはレジデンスに招待されると「いるだけでお金が〜」「でも期間中ずっといないといけないし」「やっぱりベルリンから動きたくない」と、逡巡することがちょくちょくあるそうだ。

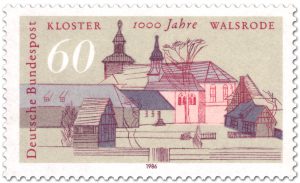

多和田さんがレジデンスしたのは、切手になるほど由緒あるヴァルスローデ修道院。その歴史は10世紀まで遡る(切手は西ドイツで1986 年に発行)。

レジデンスはなにかが来るのを待っているイメージ

多和田 昨日テレビを視ていたら『白い巨塔』の山崎豊子さんのことを取り上げていました。昔のことだから編集者を引き連れて取材旅行をがんがんしている。今日は誰々さんにインタビュー、明日は誰々さんにインタビュー、という具合にカレンダーにびっしり書いてある。

レジデンスなんてものはもうちょっとのんびりした作家が、「なにが書けるかな」みたいな感じで行くので、長編小説の計画をたててバンバン取材するような作家は「レジデンスなんてやってられないよ」って感じじゃないかな。

私のなかでは、レジデンスは1ヶ月よりももうちょっと長い間まさに名古屋みたいな場所にいて、せかせかするのではなく、普段の自分の忙しい執筆活動から解放されて、毎日なんとなく何が来るか待ってるみたいなイメージなんですよ。

例えばドイツのシュライハンのような田舎は、何にもない所ですよ。滞在した人の話では、自転車で1時間かけてスーパーに行って野菜を買って自炊していたけど、本当に不便でそれがなぜかよかったそうです。そういう所で面白かったのは、なにかを見るんじゃなくて自分の内部の活動だけで創作するっていうのかな。その場所について書くんじゃなくて……そういうのもあります。

――逆に『尼僧とキューピッドの弓』(2010年)を書いたときのように、修道院という戒律に縛られた施設に1ヶ月間レジデンスして書くというスタイルは、どうでしたか?

多和田 結構キツかったですよ。すごい緊張感のなかで過ごした1ヶ月でした。自由がないし、いつもあの人たちと喋っていると距離が近づいていって、苦しいんです。思わぬことで相手にショックを与えたり、してはいけないことをしてしまったり(笑)。でも自分を追い詰めることで書けたので、最終的には日常的な自分を突き放して笑って、やって良かったと思いました。私、そういう場所が結構好きなんですよ。

――日本ではまちおこしや地域振興の一環として行われているレジデンスですが、欧州ではどうなっているのでしょうか? 日本同様、ご当地を舞台にした作品を書くことが期待されているのでしょうか?

多和田 Non-Profit(非営利)というか利益のためにやるんじゃなくて、「(面倒な制約抜きで)ただ来て下さい」というのが主催する側の基本的な態度です。でも地方に行くと、町によっては「うちの町が出てくる小説を書いてくれたら嬉しいな」みたいなことをちょっとだけ匂わすという所もあるにはあります。ただ小説家を芸術家として招待するわけですから、「何をしても良い」ということは前提ですよね。バーゼルのような都会では、全然(書いてくれという要請は)なかったですね。

――地方によっては、そういう事例もあるんですね?

多和田 ありますよ。義務ではないですが、「でも出てこないですか……?」みたいなことはあるそうです。しかし強制しなくても「そこにいるとやっぱり書きたくなる」ということがあって、結果的には出てくるケースがあるようです。

――レジデンスでご当地小説が書かれた場合、根付くものですか?

多和田 修道院で書いたものはドイツ語で、それを元にして日本語で書いたんですけど、当の修道院では喜んだ人と怒った人に反応が割れて、ちょっとした騒動になったらしいんですね。「うわあ素晴らしい」と言って感激した尼さんが「ぜひ朗読会に来て、その本から朗読して欲しい」という連絡があったのに、なぜかその話がなくなって、反対した尼さんがいたそうです(笑)。

文学者としては、変わった人や意地悪な人のほうを詳しく描写したいじゃないですか。いい人や普通の人というのは最良の部分が隠れているだけで面白くないですよ。でも書かれた本人は不快感を持つこともあるので、難しいですよね。

ドイツで私と同じ出版社から本を出している作家がカナリア諸島のパルマ島に住んでいて、その島の話を書いたんですよ。フィクションなんですけど、「自分がモデルだ」と考えた人がたくさんいて、その作家の家に火が付けられてしまった。根付くどころじゃないですよね。それがテレビでニュースになって、結局その本が非常によく売れて炎上小説になった(笑)。

ライター・イン・レジデンスで、「土地のこと、人のことを書く前提で」というのは、おかしいですよね。作家の側が書きたければ書いてもいいですが、「とにかく来て欲しい。なにが起きるか分からないけど来て欲しい」というような心の広さと余裕が受け入れ側にないと。それで来て貰ってどうなるかな、というのがよいんじゃないでしょうか。

村上春樹の短編「ドライブ・マイ・カー」が北海道のある町から猛抗議を受けた事件は多くの人が知るところだが、同じような事件がレジデンスの先進地域でも起こりうるようだ。

多和田 レジデンス事業を経済的な尺度だけで考えると、つづけられないんですよ。スイスにシュピーツ(*スイスの中央部ベルン州の町。トゥーン湖の畔にある。人口1万1千人。標高600m。ワイナリーを持つお城がある)という保守的な小さな町があるんですけど、そこには税金で賄われていたライター・イン・レジデンスがあったんですね。ところが「これは無駄ではないか」という人がいて、直接選挙をしたんですね。そうしたら「無駄だ」という人が多くて、結局レジデンスはなくなってしまいました。

その一方、小さな町でありながらレジデンス制度をつづけ、作家が来てくれるのを楽しみにしている例もある。

日本国内で言えば、城崎温泉の旅館の若旦那たちが仕掛ける「本と温泉」プロジェクトなどがこれに該当するだろう。「現地に行かないとレジデンスの成果物が買えない」というスタイルに多和田さんは、大いに感心していた。

今のところ日本国内には公募制のライター・イン・レジデンス制度はないと言っても過言ではなく、アートと結びついた形で指名制の民間プロジェクトが散発的に行われているだけだ。

多和田 ドイツのライター・イン・レジデンスは個人が始めて定着したんじゃなくて、お役所から始まっているから、つづけるのは簡単なんですよ。お役所に勤めている人がやっているわけだから。日本はすごく大変だなと思います。

たとえば日本の地方でジャズのフェスティバルを立ち上げたという人の話を聞いたんですが、3年くらいでお金も体力も使い果たしてしまったそうです。町がやっていれば疲れないじゃないですか。伊藤整文学賞(*小樽出身の作家・伊藤整を記念した文学賞。1990年〜2014年まで25年間つづいた)でさえなくなっちゃったものね。「もう無理です。つづけられません」と言う声が聞こえてくるみたいで悲しかった。個人が始めたプロジェクトが有意義なもので第一回目がうまくいったら、国か町が経済的に援助すべきです。

ドイツにはハンブルグ市の文学奨励賞や「いま私はこういう小説を書いています」という要請書を国に出すと一年分の生活費を出してくれる制度など、作家に対する手厚い助成制度があるという。

その一方、日本には雑誌がたくさんあり、そこにエッセイなどの雑文を書くと原稿料をくれるという仕組みがある。ドイツにはそういう場がないのだそうだ。

ドイツの書き手、とくに詩人にはプライドの高さがあり、「普通の雑誌に書いたら恥」という意識があるのだという。日本だったら総合誌や娯楽誌、青年誌、料理雑誌、果ては競馬の雑誌まで多種多様なフィールドが用意されており、雑誌間には明確なヒエラルキーがほとんどない(あるとしたらエロ雑誌くらいか)。日本は世界有数の出版大国で雑誌の数が極端に多いのだ。

逆にドイツの物書きはお金を稼ぎにくいので、その代償として助成金制度が発達しているという側面があるようだ。レジデンス制度もその一環なのだろう。

日本で作家に対する助成制度が必要とされてこなかった理由の一つとして、「国からお金をもらうと口を出してくるから嫌だ」という拒否反応があげられるだろう。また日本の場合は「売れるように書かなければならない」という目に見えない束縛もある。芸術的な作品の執筆を後押しするレジデンス文化とは、折り合いが悪いのかもしれない。

ドイツの場合は、役人がアートや文学の意味を理解していなくても、とにかく作り手を信頼して一任してしまう傾向があるのだという。なかには人知れず口を出す人もいるのかもしれないが、文学と政治の結びつきのレベルがちがう。ドイツは大学の博士論文で「実験詩の研究」を書いたインテリ文化人(クリスティーナ・ヴァイス)が文化大臣になる国である(2002年就任)。一方、日本では1999年に小説家が東京都知事になったが、東京の文化レベルが向上したようには見えなかった。

レジデンスではアーチスト間の交流が重要

三田村光土里というアーチストがいる。愛知トリエンナーレやオーストリアの「ウィーン分離派館ゼセッション」で作品を発表するなど国際的に活躍しているが、彼女のプロジェクト(作品)の一つに「Art & Breakfast」(朝食を通じてアーティストや様々な人々とコミュニケーションを楽しむイベント)がある。

人と人の出会い、交流というのはそれ自体が大きなエンターテインメントである。刺激は大きいし、勉強にもなる。作り手であれば創作の糧にもなるだろう。

レジデンスには他者との出会いを組み込んだものが少なくない。

多和田 ヴィラ鴨川(「ゲーテ・インスティチュート」というイギリスのブリティッシュ・カウンシルのような、国家による在外文化交流機関のドイツ版が運営するレジデンス施設)には日本に関するテーマ、または京都でやることに意味のあるテーマ、あるいは日本のアーチストとの共同製作プランを提出して入選した人がレジデンスします。みんな行きたがりますから競争率は高いです。そのレベルでは必ず交流がある。

カリフォルニアのサンタモニカに近いパシフィック・パリセーズ(エレガントな豪邸が断崖の上に立ち並び、太平洋の青みが一望できる高級なエリア。建築デザインの巨匠イームズ夫妻の邸宅があることでも知られる。かつてトーマス・マンもこの地区に住んでいた)という所には、第二次大戦中にアメリカに亡命したユダヤ人のリオン・フォイヒトヴァンガーという作家の大きなお屋敷だったところ(Villa Aurora)があります。そこにドイツに住んでいる人(国籍は問わない)が、三ヶ月滞在できるんです。その場合もなんらかの形でカリフォルニアと関係するプロジェクトでなくてはいけません(*このレジデンスに関しては多和田さんの著作『エクソフォニー――母語の外へ出る旅』の第3章を参照のこと)。

――ライター・イン・レジデンスで作家たちがあつまったとき、知名度があるとかないとか、売れているとかいないとか、上下関係ができやすいので一つ屋根の下に一度に人が集まるとやりづらいという話を聞いたことがあります。どうでしょうか?

多和田 作家だけだとあるかもしれないですね。あの人のほうが知名度が高いとか、あの人の書き方が気に入らないとか。リオン・フォイヒトヴァンガーの家では同じ分野の人は同時に滞在しないようになっていて、私がいたときはアーチストと映画監督と三人でした。ぜったい作家二人がかち合わないようにしていました。

――むかしよく新宿の飲み屋で作家同士がケンカしていませんでしたか?

多和田 ああ(笑)、文壇ケンカ。中上健次に殴られた、とか。いまは野球を一緒にやることで解消してるみたいですね(笑)。でも私は日本に住んでいないので全く知らないんです。作家を三人呼ぶというのは、あんまりよくないかもしれませんね、国籍に関わらず。

異分野のクリエイターが集まって刺激し合うことは、しばしば試みられているようだ。一例として、多和田さんは次のような事例を挙げてくれた。

ケルン、ベルリン、アムステルダムといった場所に呼ばれた学者たちが半年間レジデンスする。各々が自分の研究をつづけるが、ランチはいっしょに取る。その枠のなかで、ケルンでは一週間だけいろいろな作家が来ていっしょに食卓を囲み、ともに時間を過ごすというワークショップのようなものがあるという。この集まりにはとくに決まった呼び名はなく、制度として確立されているわけでもないそうだ。もっと気安いものなのだろう。

同様に文学フェスティバルの一環として、参加者がいっしょに過ごすということも行われるそうだ。その際、コーディネーター役の作家が一人選ばれ、自分の関心がある作家、または「この人たちを一緒にしたら面白いんじゃないか」と思われる作家たちを指名して、呼び寄せるのだという。その際、集まるメンバーは国境をまたぎ、数カ国からやってくるのが通例とのことだ。(*多和田さんは参加を打診され漠然と話を聞いただけなので、この件の実情は不詳と言うことだが、フェスの枠外でいっしょに過ごす作家を集めるわけではなく、あくまでもフェスに参加した作家が集まるという形を取るそうである)

東京国際文芸フェスティバルではこういうことは行われているだろうか?

一般論になるが、アジアでのレジデンス事業の多くは、アーチストが作品を制作・発表することに期待していると言われる。つまり、投資や助成に対し、分かりやすい結果が求められている。

一方、アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC ニューヨークに本部を構える非営利の財団。アメリカとアジア、またはアジア諸国間におけるアートを通した文化交流を支援している)のプログラム・オフィサー、サンドラ・リウ氏によると、米国のレジデンスでは、アーチストが作業するための時間と空間を提供すると共に、他のアーチストなど「同じような領域で活躍する人々と知り合い、刺激し合うような出会い」を与えることを趣旨としているところが多いそうだ。アーチストが参加費を負担することはなく、かつ有能なアーチストが招聘されるので一種のフェローシップ(研究奨学金、あるいはネットワーク)として機能しているとのこと。それゆえ、米国のレジデンスには「シンクタンク」のような性格があるという。(典拠:株式会社ニッセイ基礎研究所『諸外国のアーティスト・イン・レジデンスについての調査研究事業報告書』 P386 平成24年度文化庁委託事業)

地元への還元というよりも、特定文化分野への支援としての側面が強いようだ。

レジデンスと言語的刺激

多和田さんには「日本語とドイツ語の間に立つ人」というイメージがあるが、レジデンスでフランス語圏や英語圏に出向くと、言語的な刺激や発見が大きいという。

例えば数回にわたりレジデンスしているフランスのボルドー。参加資格として「フランス語が出来ること」という条件があったそうだが、ゲーテ・インスティテュートの担当者の女性が「この人を呼びなさい。私が通訳するから大丈夫」と言ってくれたそうだ。ところが現地に到着してみると、彼女は家族の事情でその月ドイツに戻らなければならなくなり、不在。事務所に電話したところ、向こうがすごいパニック状態で「あああ! 葉子、葉子から電話! 彼女、いないのぉお」と唯一英語のできる人を捜してみんながおたおたしているのが聞こえた。

必死の片言で生き延びることによるすごい刺激を経験し、その苦労が結実して言語を主題にした『ボルドーの義兄』(2009年)という作品が生まれたとのこと。

滞在しながら書くということは、単なる滞在とは別のものだ。旅行記を書くのともちがう。大きな楽しみが待っている半面、ある種の苦行なのかもしれない。

ドイツ語と日本語のみならず、多和田さんにとって言語的な刺激はひじょうに重要だそうだ。ドイツ国外でのレジデンスを積み重ねることで、得るものは少なくないのだろう。

ドイツ語の世界で生活するようになってから、ドイツ人が造形理論的な思考パターンの上にドイツ語を乗せて喋っているということを見い出し、影響を受けたと言う。

日本にいたときは日本語しか話しておらず、流れで発話しながら考えていた。しかし現在はものを考える時点で「言葉の物質化」という作業を経て、積み木のように造形的に言葉を組み立て、それをドイツ語にしているという感覚があるそうだ。

多和田 日本語という言語も外国語と出会わなかったら、いまの形になっていなかったでしょう。現代日本語のなかには、ヨーロッパ的要素が入っていると思うんですよね。現代語って、江戸時代の日本語とは全然違うじゃないですか。明治の人たちの言葉は、英語やドイツ語やオランダ語を読んで苦労して訳す過程を通して変化してきた。夏目漱石とか森鴎外の日本語ももちろんそうだし、(日本的な美や官能を耽美的に描いた)谷崎潤一郎でさえ、フランス語の小説などを読んだ上で書いている。先人たちが自分たちなりにヨーロッパ語と対決した上でつくった日本語というのが、現代日本語というものになっているんじゃないかな。

そういうものを読まなくなった今の人には、インターネットなどから別の形で情報が入ってくる。でも生身の人間と出会うことは、情報だけの外国とは違います。やはりライター・イン・レジデンスは大切だと思いますね。

(インタビュー日時:2016年9月15日)