4月11日、東京・神保町の岩波ブックセンター(信山社)跡地に、「神保町ブックセンターwith Iwanami Books(以下、神保町ブックセンターと略記)」という商業施設がオープンした。開店前日に内覧会を兼ねた説明会があり、プレスリリースを見てからずっと楽しみにしていた神保町ブックセンターにようやく足を踏み入れることができた。

「本を読む人」の大きなイラストや「BOOK CAFE WORK」という文字、そして夜間のライトアップを別にすれば、神保町ブックセンターの外観は旧岩波ブックセンターの雰囲気をかなり受け継いでいる。入口をはいってすぐに小さな平台があり、ここには新刊や話題の本が並んでいる。この佇まいからも、旧岩波ブックセンターとの連続性を強く意識していることが伺える。

岩波ブックセンター時代の雰囲気を残した神保町ブックセンターの外観。

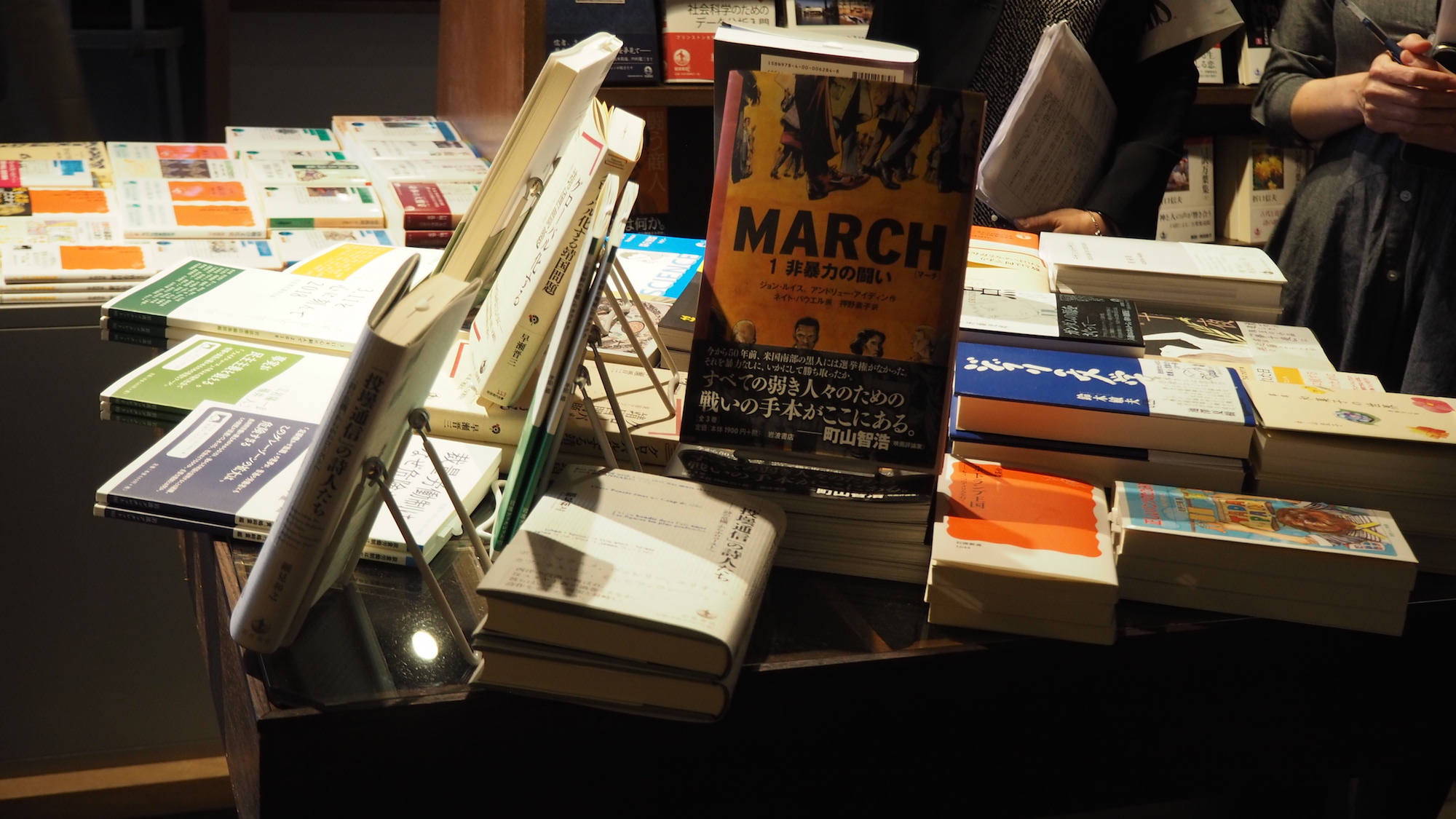

入り口すぐの平台には新刊や話題の本が並ぶ。

左手の壁は岩波書店の本が一面に並んだ棚が奥までつづく。店内一階は手前がカフェスペースで奥がコワーキングスペースだが、これらを利用しない人も本をゆっくり見てまわることができる。ここは岩波の本だけが買える「本屋」でもあるのだ。

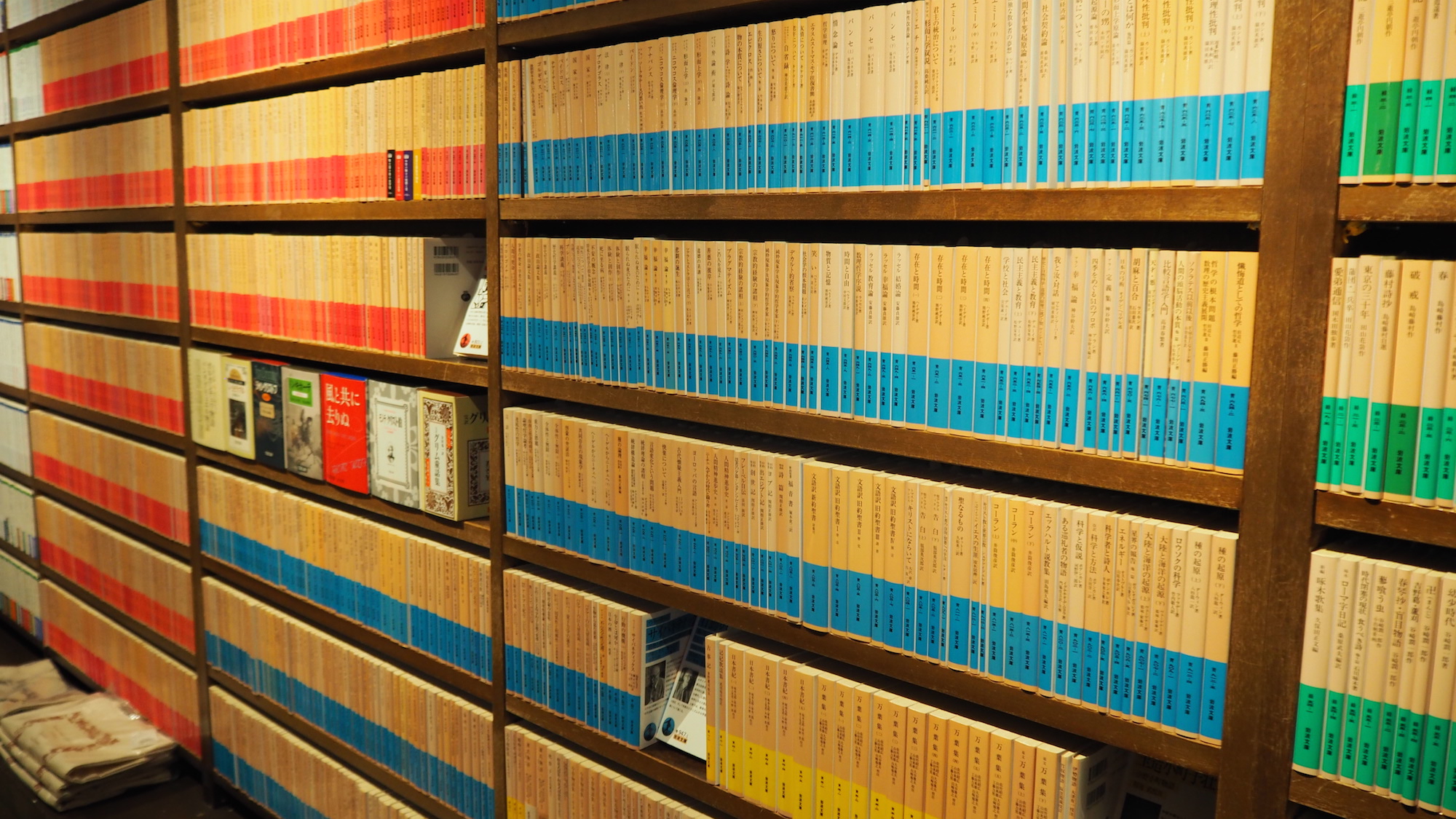

岩波文庫と岩波新書の壁

一階手前の約30坪には40席ほどのボックス席とカウンター席があり、そのまわりも本棚がぐるりと取り巻いている。入り口から向かって右の壁面は岩波ブックセンター時代の書棚がそのまま残っており、岩波文庫と岩波新書の入手可能な既刊が全点並んでいる。その光景は圧巻といっていい。

壁の全面を岩波文庫と岩波新書が覆う光景は圧巻。

カフェスペースにはゆっくり読書できる座席も。

一階奥には25席のコワーキングスペース(月額2万円)があり、空いている机をフリーアドレスでいつでも使える。ここは夜間は50席ほどのイベントスペースに早変わりする。二階には約10人が入れる会議室があり、時間貸しでの利用が可能だ。また三階には4区画分の「サービスオフィス(貸し事務所)」と、固定机が使える小さな区画が8席分あり、後者は月額4万円程度で利用できる。

一階奥のコワーキングスペース。

三階にある8席分の固定机スペースのひとつ。

多くの取材陣や来賓で賑わった4月11日の説明会には、書店部分とイベント企画のディレクションを行うnumabooks代表の内沼晋太郎さん、岩波書店代表取締役社長の岡本厚さん、三省堂書店専務取締役の亀井崇雄さん、そしてこの施設を企画運営するUDS株式会社の代表取締役社長・中川敬文さんによるトークイベントも開催された。

そのなかで岩波書店の岡本社長は、「この場所は岩波書店発祥の地でもあり、そこに〈本を中心とする店〉ができてうれしい。ぜひ長く続けてほしい」と語っていた。私もまったく同感である。

内覧会時のトークイベント風景。右からnumabooksの内沼さん、三省堂書店の亀井さん、岩波書店の岡本さん、UDSの中川さん。

「岩波の本を守る」ために

神保町ブックセンター開業のプレスリリースが出た直後に、UDSの代表取締役社長、中川敬文さんにインタビューの機会をいただいていた。先の説明会での話と重複する部分もあるが、「ブックセンター」と神保町のまちづくりに対する同社の意欲的なとりくみについて紹介したい。

UDSの本社は原宿にある。オフィスの下が雑貨も販売するカフェになっており、社員もここで食事をとるという。中川さんへのインタビュー取材もこの店のなかで行った。まずは神保町ブックセンターができるまでの話を伺った。

UDS代表取締役社長の中川さん。本社社屋前にて。

UDSでは以前、岩波書店が所有する別の物件の有効活用について、不動産会社を介して問い合わせを受けていたことがあり、その後同じ会社から旧岩波ブックセンター跡地についても話があった。これを受けて、どのようなかたちで旧岩波ブックセンター跡地を利用した事業を行うかについて、UDS社内でのプランニングがはじまった。

中川 神保町という場所柄、本と喫茶とコワーキングを組み合わせた複合施設というイメージは最初からありました。UDSでは「LEAGUE(リーグ)」というコワーキングスペース事業をやっており、あの立地ならコワーキングスペースができると考えたんです。

ただ、大家である岩波書店さんにしてみれば、ここをコンビニやドラッグストアにしたほうが金銭的な面ではいいはずです。駅前に展開しているようなチェーン店は我々より高い賃料を確実に提示するだろうから、正直、当社でやれる可能性は少ないかな、と思っていました。

神保町ブックセンターと岩波書店の関係は、ひとことでいえば「店子」と「大家さん」だ。岩波書店が所有するこの物件に対してUDSが賃貸料を払い、ブックセンターの事業を行うのであって、岩波書店自身がこの施設を経営するわけではない。

UDS社内で神保町ブックセンターの事業企画案をまとめたのは、前年に入社したばかりの添田瑠璃さん。ミヒャエル・エンデの『モモ』が愛読書だという彼女は、岩波書店がこれまで培ってきた哲学や科学、教養が若い世代に見直されていることを感じていたという。

中川 私自身は井伏鱒二訳の『ドリトル先生』シリーズ(ロフティング著)で育った世代なんです。いわば「岩波新世代」の添田と「岩波前世代」の私がコンビを組んで企画をまとめ、最後は岡本社長にプレゼンテーションをする機会もいただいた。岡本社長から「UDSにまかせたい」との英断をいただいたときは、こちらも意気に感じました。

UDSの役員の一人が内沼晋太郎さんと面識があったため、企画段階から書店とイベント企画のディレクションで協力を要請した。普通のブックカフェにするのではなく、岩波の本だけに選書を絞る方針は、内沼さんとの間ですぐに固まった。

中川 「神保町ブックセンター」という名称で行くことは、とくに打ち合わせたわけでもないのに、内沼さんも僕らも最初から考えていました。「本屋」を意味するちょっと古い言い方でもあるけれど、中心に本がある新しい施設の名称として、ブックセンターがふさわしいと思ったんです。

店内には岩波書店の現在流通しているすべての出版物約9000点を展示し、カフェやコワーキングスペース内で手にとって読むことも、購入することもできるようにした。その結果、岩波書店自体は経営にはタッチしないものの、同社のカラーが色濃く出た商業施設となった。

ただし、やはり書店だけの収益でやっていくのは難しい。そこで事業モデルとしては、飲食とコワーキングスペースだけで成立するように設計したという。そうすることで、結果的に「岩波の本を守れる」と考えたからだ。

神保町という町がもつ価値

文京区生まれの中川さん自身、神保町には深い思い入れがある。学生時代は、茗荷谷にあった自宅から神保町まで自転車で足繁く通ったという。

中川 幼い頃に、大学で経済学を教えていた父親に連れられて神保町の古本屋をめぐった記憶があるんです。中学・高校の頃になると、音楽やスポーツにかんする専門店がある神保町は、いわば「自分の好きなものがぜんぶ揃っている町」でした。

今回の仕事のために久しぶりに再訪してみて、この町はコンテンツの宝庫に思えました。映画のセットを思わせる佇まいの古本屋もあれば、有名なカレー店や雰囲気のいい喫茶店もある。そして周囲に大学もたくさんある。ヨーロッパの都市に行くと気づくのは、ベルリンにもロンドンにも、ロッテルダムやアムステルダムにも、基本的にチェーン店がないことです。しかも古い建物を景観のなかでうまく活用している。そういう目であらためて見ると神保町には、他の町とは比べものにならないほど文化と歴史の蓄積があることに気づいたんです。

そのような文化的要素がすべて揃っている町なのに、東京に暮らして仕事をしていながら、これまでは神保町のことがあまり耳に入ってこなかった。そのこと自体がこの町の課題ではないかと考えます。

神保町ブックセンターの企画が進むなか、中川さんは神保町の老舗喫茶店ミロンガの店内風景に心を奪われたそうだ。

中川 この店の中では誰もスマホを見ていない、ということに気づいて驚いたんです。あるカップルは本をみながら会話中で、別の女性は一人ゆっくり読書をしている。私と同じくらいの年配の男性は、本屋の袋から出した三冊の本を楽しそうにながめている。コーヒー一杯の値段はチェーン店より高いけれど、落ち着いた店内でゆっくり本を読みながら過ごす時間は、とても豊かなものです。神保町ブックセンターもこういう場でありたいと思いました。

UDSでは、海外からのインバウンド客を対象としたビジネスもしています。中国のある経営者の方から、「近者悦遠者来(近き者よろこび、遠き者きたる)」という孔子の言葉を教えられたことがあります。住む人が楽しく豊かに暮らしていると、そこには遠くから人がやって来る。私たちがまちづくりや観光戦略の基本として考えていることは、この言葉に言い尽くされています。神保町にいる人たちがゆったりと本を読む姿は、訪日外国人にも魅力的に映るはずです。

神保町という町の成り立ちについては、鹿島茂さんの大著『神田神保町書肆街考』(筑摩書房)が詳しい。神保町が現在のような「本の町」になる上では、東京大学をはじめとする大学の存在、そして岩波書店をはじめとする出版社の存在がとても大きかったことがよく分かる。

だがこの町が再び活性化するためには、既存の大学や出版社だけでなく、新しいタイプの若い知性がこの町と深く切り結ぶ必要があるだろう。たんなる書店ではなく、カフェやコワーキングスペースを備えた〈本を中心とする施設=ブックセンター〉がそのような人たちの集う場所になりうるかどうか。この町の未来は、そのことにかかっている。