ある日、いつものようにツイッターを立ち上げてタイムラインをぼんやり眺めていたら、なんだかとてつもなく長いタイトルの本についてのツイートが流れてきた。発信者はその本の版元の編集者で、題名は『「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらいかけて紹介する本』――カギカッコを含めて60文字もある。ただ長いだけではない。一つひとつの言葉に見覚えはあるが、そのつながりがよくわからない。いったい「舞姫」と「アフリカ人」がどうつながるんだろう?

タイトルだけではまったく内容の想像がつかないので、書店にでかけたときに立ち読みをしてみた。思ったより、ちゃんとしてる――というのも変だが、そう感じた。なにしろ版元はあの柏書房である。私はアルベルト・マングェルの『読書の歴史 あるいは読者の歴史』やアレッサンドロ・マルツォ・マーニョの『そのとき、本が生まれた』のような、同社から出た書物史・出版史にかかわる硬派の人文書を愛読してきた。そんな出版社から出る以上、タイトルだけで「釣る」ような本であるはずがない。とりあえず買って帰り、家でじっくり読むことにした。

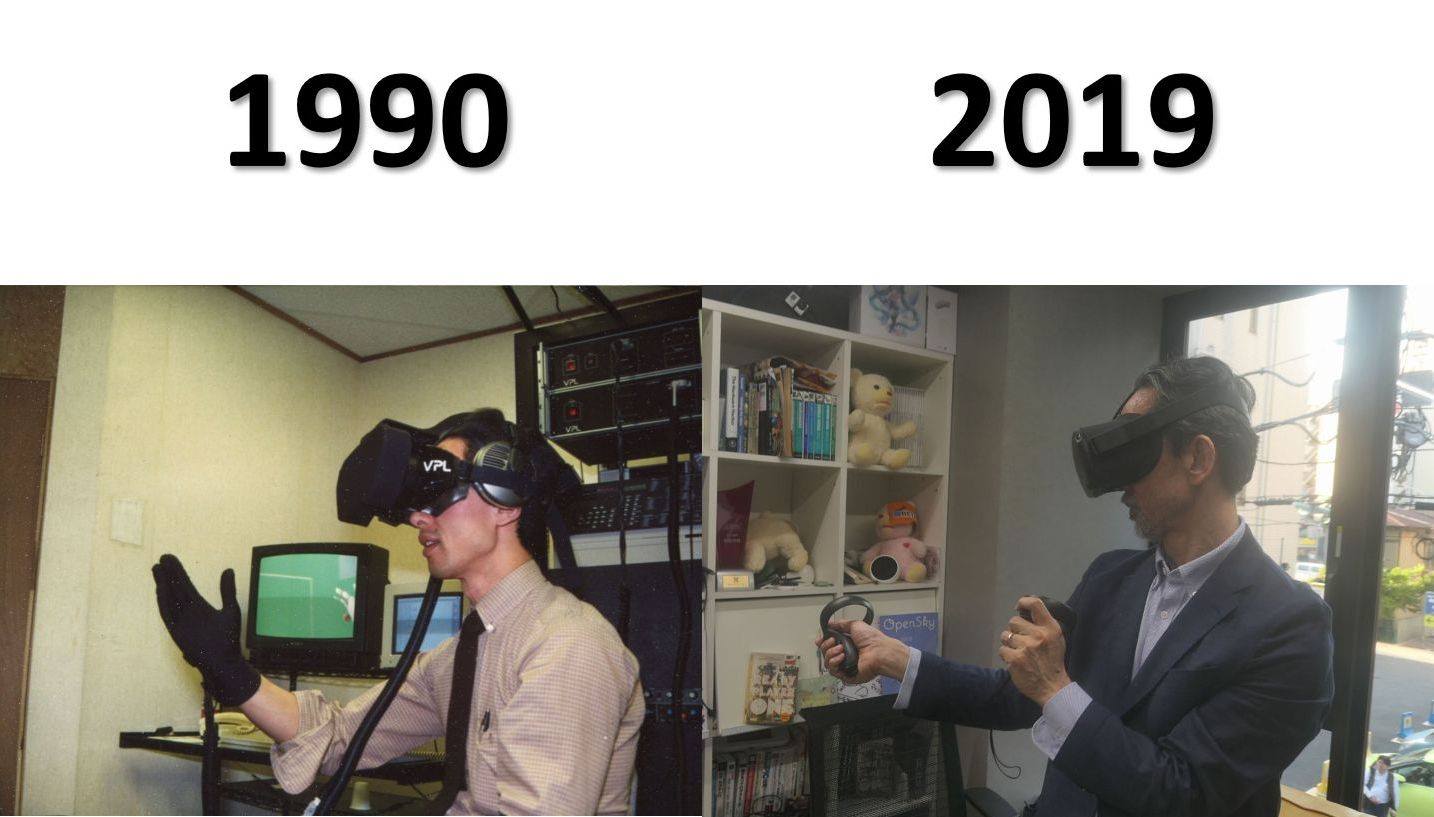

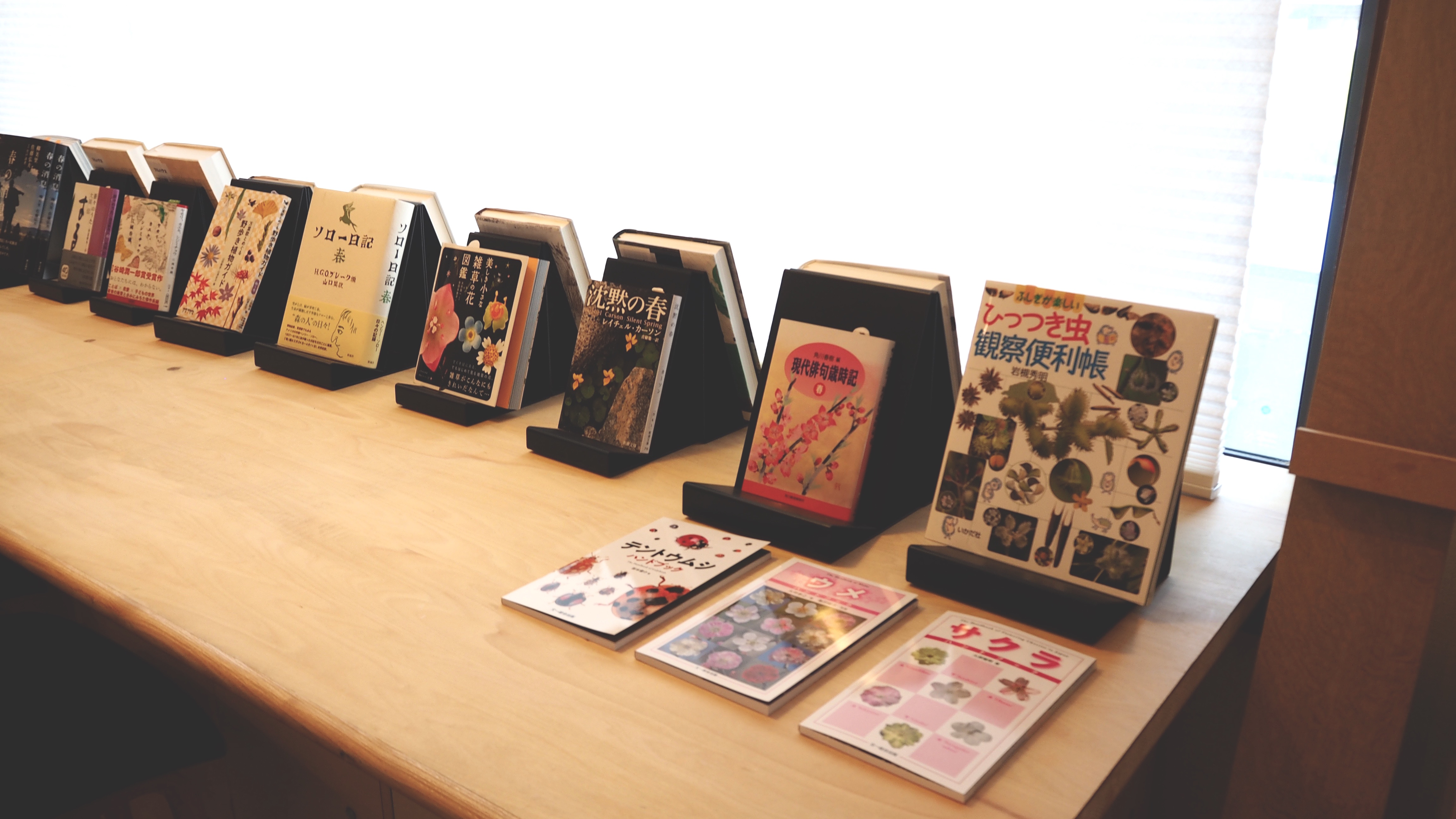

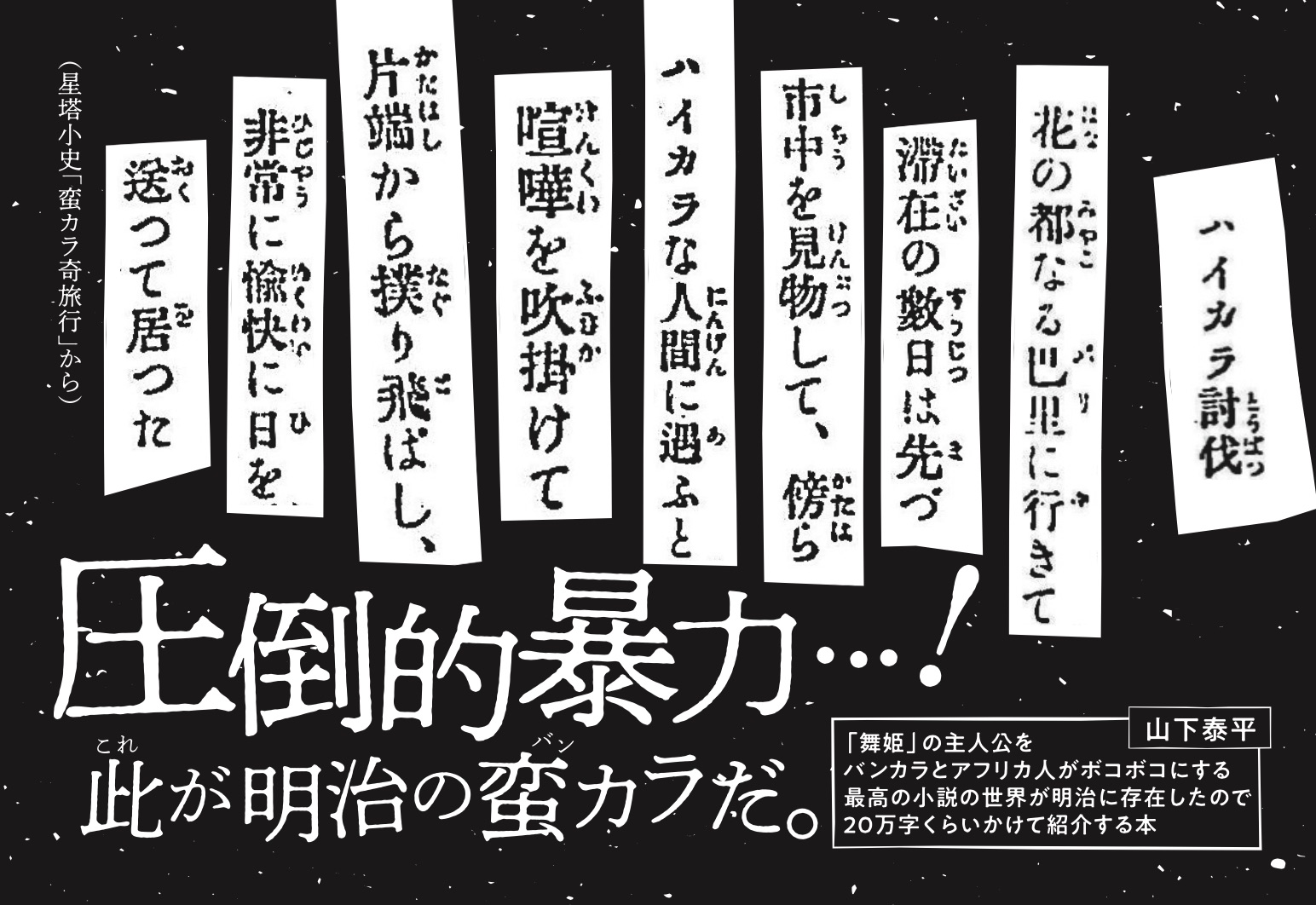

文字だけで埋め尽くされた『まいボコ』のカバーデザイン。背表紙は三段になってしまっている。

だがそれにしても、なぜこんな題になったのか――そんな疑問を感じつつ読み始めたこの本は、滅法面白かった。新人の書き手とは思えない独特の文体、引用される「明治娯楽物語」なる読み物の大胆かつ破天荒な筋書き、そして、どうやらこれらの発掘には国立国会図書館のデジタルアーカイブが大活躍しているらしい、という背景にも心が動いた。本とその著者に対する好奇心がクライマックスに達したところで、担当編集者がこうツイートしていた。

5月21日に、TBSアトロクに出演するため、『「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらいかけて紹介する本』の著山下泰平さんが東京に来る。自分的にはそれだけで感慨深い。(この機会のインタビュー取材等お待ちしています!)#まいボコ

— 竹田純【書籍編集】 (@TJ_paki) May 16, 2019

この独特の面白さをもつ本を書いた『まいボコ』の著者に会ってみたい、そして担当編集者にも、こんなに長いタイトルの本にした理由を聞いてみたいと思った。このツイートには「上京」とあるので、著者は地方在住の方だろう。この機会を逃すとなかなかお会いできそうにないので、急ぎツイッターでメッセージを送ったところ、直ちに返事があり、取材の時間をいただけることになった。

そこで『まいボコ』の著者、山下さんのことをいろいろと調べてみた。これがはじめての著書のようだが、プロフィールにいくつか手がかりがあった。「山下泰平の趣味の方法」という個人ブログをやっていること、ツイッターで@kotorikoというアカウントで活動をしていることなどだ。これらを読み込み、取材に備えた。

面白すぎる「明治娯楽物語」の世界

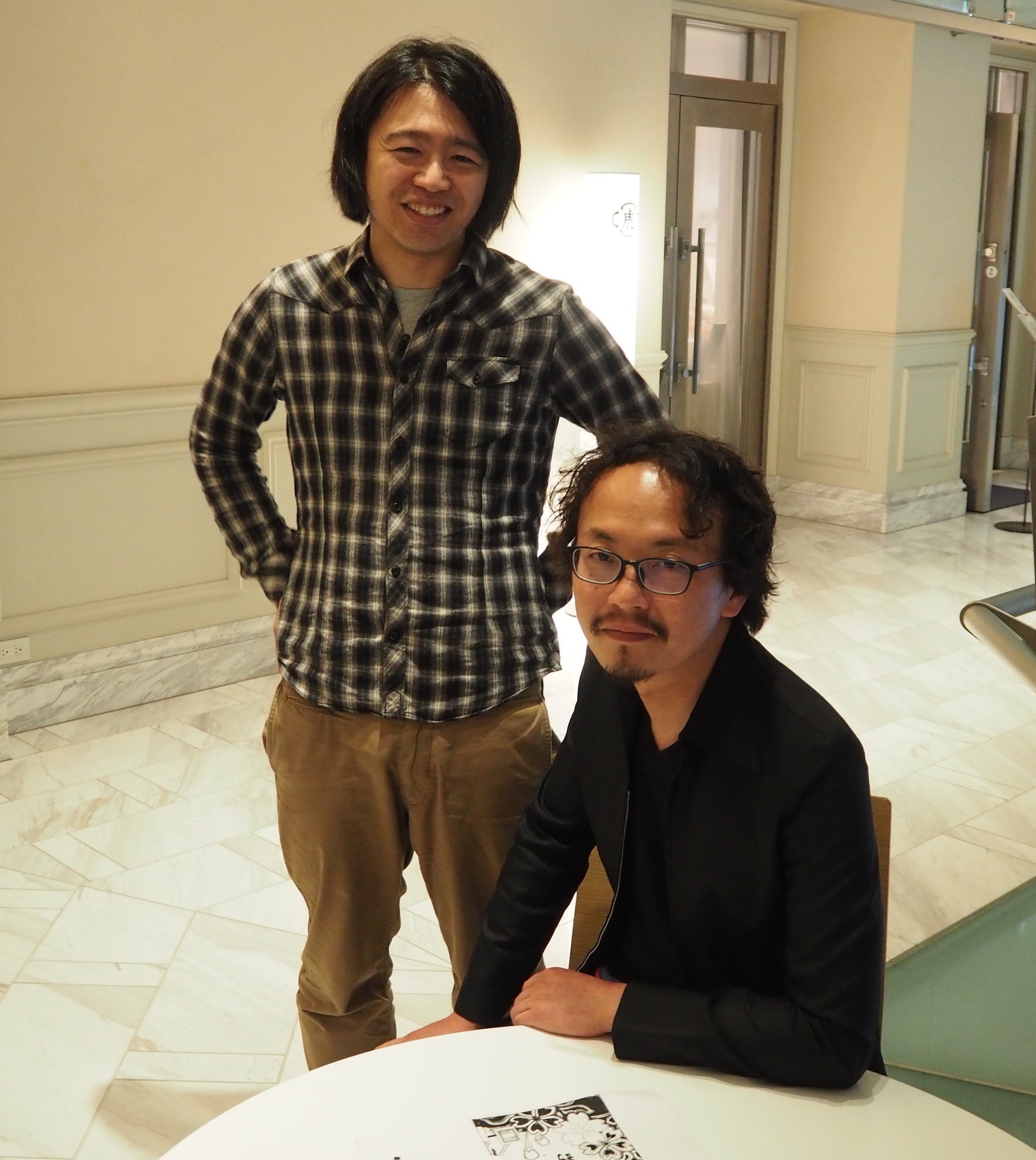

当日はあいにくの雨。東京駅構内の喫茶店で、山下さんと竹田さんにお会いした。オブザーバーとして、「マガジン航」の寄稿者でもある變電社の持田泰さんにも同行していただいた。持田さんは「コトリコ」名義での山下さんの活動にも、以前から注目していたという。

2017年2月に山下さんが書いた「舞姫の主人公をボコボコにする最高の小説が明治41年に書かれていたので1万文字くらいかけて紹介する」というブログ記事を竹田さんが目にとめたことが、この本が誕生するきっかけとなった。

竹田 当時、いろんな人がこの記事をツイッターでリツートしていました。一読して「面白すぎる!」と思ったと同時に、他のブログ記事も読むと、こうした知られざる明治時代の読物が他にもありそうだと思えた。そうしたジャンルについて、この人にまるごと書いていただけたら、類書のない本ができる。しかもそれをすごく面白い文章で読めると思ったんです。

山下 じつは、このブログはウケを狙って書きました(笑)。ふだんはあまりこういう書き方はしないんですが、そろそろ本でも書いたほうがいいのかなと思っていた頃だったので、こうすれば出版社が引っかかるんじゃないかと。

こうした双方にとって幸運な出会いから生まれた『まいボコ』は、いったいどんな本か。説明が難しいが、ひとことでいえば「明治娯楽物語」についての本だ。聞き慣れないこの言葉は山下さんによる造語で、明治30〜40年代に大衆に大いに読まれていたが、いまでは顧みられることのない無名の読み物の総称である。

竹田 読めば面白さはわかってもらえると思いましたが、さすがにテーマが地味だしわかりにくい。そこで、この本で取り扱う「最初期娯楽小説」「講談速記本」「犯罪実録」といったジャンルについて、本の冒頭で一通り説明していただき、それらの総称を「明治娯楽読物」と名付けたうえで書き進めてもらったんです。

たとえばタイトルで言及されている「舞姫の主人公」みたいな人物が殴られる話は、星塔小史という人が書いた『蛮カラ奇旅行』という「明治娯楽物語」だ。この本の目次をみると、「蛮骨の少年時代〜校長のはげ頭へ煙草の火」とか「狂婦人物語〜憎むべき日本紳士」といった、なんとも乱暴なフレーズが並ぶ。こうした言葉遣いについて、山下さんは「あえてキャッチーにしたんでしょうね」と笑う。こうした物語を大量に読み、その面白さをネット上で紹介しつづけてきた人だからこそ言えることだろう。

『まいボコ』著者の山下泰平さん(右)と担当編集者の竹田純さん(左)。

「生みの親」はデジタルライブラリー

この種の読物の面白さに目覚めたのは、大学時代によく通っていた京都の古書店主に、「キミはB級史料が向いているんじゃないの?」と言われたことがきっかけだったそうだ。

山下 それから、いろんなものを読むようになりました。家の郵便受けに届く広告チラシまで読んで、面白いフレーズは「抜書き」をしたり(笑)。明治時代の娯楽読物で最初にハマったのは立川文庫ですね。古本屋で復刻版を買って全部読んだとき、「これは鉱脈かも!」と思ったんです。実際に掘ってみたらとくに新しい発見はなかったんですが、そうこうするうちに最終的にここに至ったという感じです。

山下さんが「明治娯楽物語」の面白さに開眼した頃、国立国会図書館が「近代デジタルライブラリー」を着々と整備していた(現在は「国立国会図書館デジタルコレクション」に統合)。じつは今回の本で取り上げられている作品のうち、八割から九割はここで手に入れたものだという。実際に検索してみると、たとえば先の『蛮カラ奇旅行』がすぐにみつかった。

山下 それまではヤフオクでこつこつ落としていました。こういうものの相場は曖昧で、専門店で買うと一点で何万円もするものも、別の古本屋では百円で落とせたりするんです。ただ、いちいち買うのが面倒くさかった。国立国会図書館がデジタルライブラリーを公開したので、タダでいくらでも読めるようになり、ある意味、それでこんなことになってしまったのかもしれません(笑)。

こういう明治の本って、お金払ってまで読む気にはならないものなんですよ。猛烈に読みたいものは図書館に行ってマイクロフィルムで読んだりしますけど、本当に知りたいことは、狙っていたところにはなかったりする。逆に、どうでもいいやと思って読んでいるものに、「おおっ」と思わせるものがあって。無料で大量に読めないと、そういう出会いはない気がするんです。

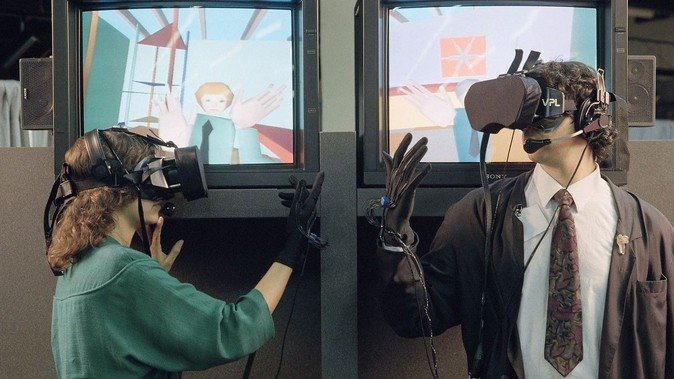

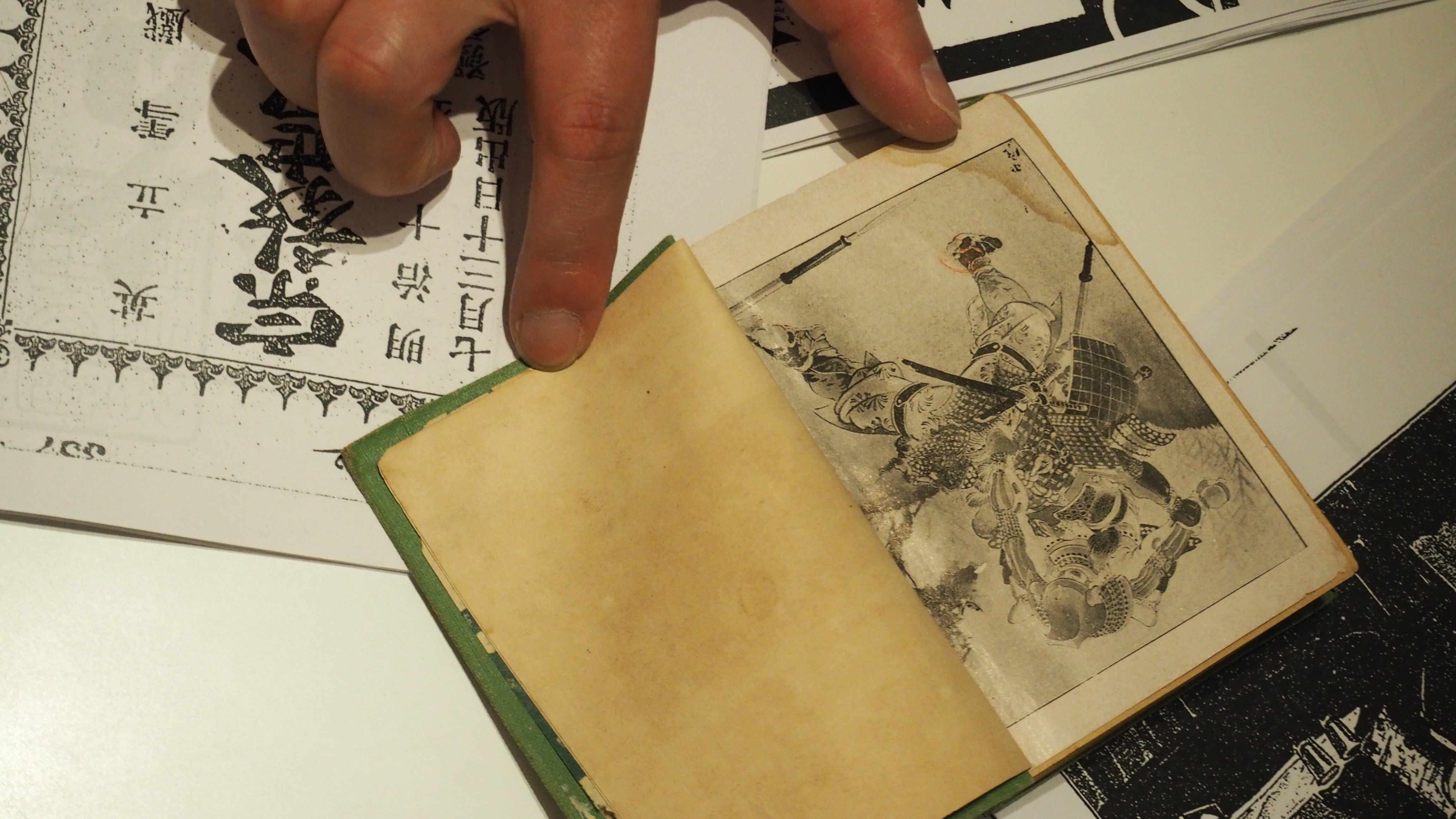

山下さんが持ってきてくれた「明治娯楽物語」の一つ、武士道文庫の『天正豪傑桂市兵衛』。当時人気のあった「豆腐」のような豪傑が大活躍する話。

『まいボコ』の魅力は「明治娯楽物語」自体がもつ内容的な面白さだけでなく、それを語る山下さんの語り口にある。「コトリコ」名義のブログ文体にも通じる、独特の持ち味なのだ。

山下 昔から読んできたいろんなものの影響を受けていますね。たとえば山下清の日記、あの原文があるんですが、これにはずいぶん影響を受けました。もちろん「明治娯楽物語」そのものからも、めちゃくちゃ影響を受けてます。とにかく人とはちょっと違うように書こうと思っているんですよ。さらっとしたネットのふつうの文章ではなく、頭に残るような感じで書こう、って。

竹田 ただ、最初にドカッと届いた35万字の原稿には山下さんの個性がはっきり出ていたのですが、大量に読むとなると、引っかかりが多くて、ややしんどい気がしました。そこで二人で手を入れ合いながら、山下さんらしさを残しつつ、つるつると読める「人文書らしい文章」にしていったんです。

山下 編集者が直した箇所を、さらにこちらが直したりもするので、まだところどころちょっと変な文章になっていて。でもそれが気に入っているんです。たぶん一人だけだと書けなかった文章ですね。

あの手この手で『まいボコ』の魅力を伝えようと、さまざまなバリエーションの広告を作成した。

「長すぎる」タイトルの理由

『まいボコ』という本の誕生には、人知れず「明治娯楽物語」をこつこつ読んできた山下さんの個人的な活動にくわえ、それをとりまくブログやSNS、デジタルアーカイブといったネット文化の力が働いている。そこに柏書房という人文書版元の手が加わることで、存在そのものが一種の「事件」でもあるような、不思議な本となった。その「事件」性を象徴しているのが、長大で印象的なタイトルだ。これはどのようにして決まったのだろう。

竹田 かなり独断専行で決めました。最初は『明治娯楽物語の世界』といった感じで行こうとしていたんです。でも、そもそも「明治娯楽物語」自体が造語ですし、著者の名も知られていない。そのせいか、このタイトルで予告を出した段階では、書店からまったく注文が来なかった。そこで当初のネーミングの強さにあやからせていただいたら、注文がドカドカときた。タイトルはSEO対策など戦略的につけたものではなく、そうやって書店からの反応をみつつ決めていったんです。いわば怪我の功名ですね(笑)。

大胆なタイトル案に対して、社内の意見はどうだったのか。

竹田 実はもっと長くしようとしていたんです。横尾忠則さんと平田オリザさんがものすごく長いタイトルの本を過去に出していて、平田さんの本は80字、横尾さんの本は140字ぐらいある。それらを超えようとしたのですが、さすがに止められました(笑)。発端となったブログ記事のまま「舞姫の主人公をボコボコにする〜」でいいのでは、という意見もありましたが、それだとこの本はサブカル的に消費されてしまいかねない。やはり「バンカラ」と「アフリカ人」をタイトルに入れることが大事だと思いました。

サイードのいう「オリエンタリズム」という概念がまだ存在しなかった当時、西欧文明が蛮人と見下していた「アフリカ人」を物語に登場させ、明治期を象徴するライフスタイルである「バンカラ」と一緒に、「舞姫」の主人公のようなエリートを殴らせるという「明治娯楽物語」がもっていた先進性を、このタイトルでなんとか伝えたかったんです。

人文書がこんなタイトルでもいいのかなと迷いもありましたが、「明治娯楽物語」の作家たちの存在に背中を押されました。とにかく売ることに貪欲だった彼らだったら、ライトノベルやビジネス書のトレンドをなぞることや、バズった元記事に乗っかることになんの抵抗もないだろうなと。むしろ「全部盛り」の長文タイトルが、この本にふさわしいと思うようになりました。

山下 でも僕、ちょっと反対したんです。もしこの本がなにか賞を取ったときに、他の本がぜんぶ短いタイトルで、これだけが長いのはカッコ悪いな、って(笑)。

「無名の表現者」が放つ輝きへの愛着と信頼

山下さんは、いまは「明治娯楽物語」の世界から少し距離を起き、同じ時代にさかんに書かれた「簡易生活」についての本を集中して読んでいるという。

山下 当時の一種の生活法なんですが、「明治娯楽物語」と同じくらいおかしなことが書いてあるんですよ(笑)。それにけっこう実用的で、やると実際、生活がラクになる。これらの書き手はとくだん知的な人たちではなくて、ギリギリ本が書けるぐらいの人なんだけど、ものすごい工夫をして生活改良をしようと頑張っている。そういうところに、なんかグッとくるんです。はじめから傑作を書こうとしているんじゃなくて、なんというか、「偶然に人の才能が発揮されている」ようなものを見るのが好きなんですよ。

やや強引な連想かもしれないが、「明治娯楽物語」のような表現や創作物は、インターネットの世界でいま、日々生まれているといってもいい。アノニマス(匿名)だったりハンドル名だけだったりする、「名もなき者」の表現や知性を信頼するというのは、いわばインターネットの一種の文化的伝統といえる。「コトリコ」の名で長く活躍してきた山下さんには、そのような無名の者たちの営みが放つ輝きに対する、愛着と信頼があるのではないか。

そうした表現物の無私なる愛好家と、人文書出版社の編集者がタッグを組んだことで、「明治娯楽物語」の不思議な魅力を適切に伝える『まいボコ』という奇跡的な本が生まれた。出版とインターネットの文化がそれぞれの良さを活かすことができたとき、同じような奇跡がこれからも起きるだろう。そう私は信じたい。