今月のエディターズノートを書くのはとても気が重かった。題材は早くから決めていた。永江朗さんが『私は本屋が好きでした――あふれるヘイト本、つくって売るまでの舞台裏』(太郎次郎社エディタス)という本を出したことを知り、すぐにこれを取り上げようと考え、すでに読了していた。

しかし読了後、うーむと考え込んでしまった。

この本は、自身でも書店員の経験があり、専業ライターとなった後は長年にわたり全国の本屋に足繁く通い続けている永江さん(私も書店の店頭で何度もお会いしたことがある)が、本屋に対して「好きでした」と過去形で語らずにはいられない昨今の状況についての、渾身のルポルタージュである。

中心的な話題は「ヘイト本」だ(もっとも、この言葉を使うにあたり永江さんはいくつか留保をつけている)。いわゆる「嫌韓・反中」、つまり近隣諸国に対する排外主義的な考えを明示的に、あるいは暗黙のうちに主張する出版物のことである。いつの頃からか、「町の本屋」ともいうべき小さな書店の店頭に、こうした内容の本が大量に並ぶ様子を見かけるようになった、と永江さんは言う。

私自身の経験をふりかえっても、個性的な品揃えが好きな私鉄の駅前店でもよく見かけるし、いまは閉店したが、ターミナル駅の人通りが多い場所に出店していたチェーン書店では、あたかも主力商品と思えるほどの展開ぶりだった。日本を代表する大型書店でもその姿はかなり目立つ。

「ヘイト本」はなぜ店頭で目立つのか

そうした風景をみて、私自身は「この手の本はきっと手堅く売れるんだろうな」とは思うものの、あまり気に留めずにいた。本屋の店頭には自分の好み以外の多様な本が置いてあるのが当然だし、本を売ったり買ったりということは、その本の内容に賛同したり支持したりすることを、必ずしも意味しないからだ。

永江さんもそのことは理解しているので、こうした状況についてどう考えるべきか悩む。そして、やはりそれは問題だと結論づけるのだ。この本の「すこし長いまえがき」にある次の言葉が、その理由をうまく説明している。

本屋という仕事は、ただそこにあるだけで、まわりの社会に影響を与えることができるものなのだ――本屋を取材するようになってまもなくのころ、ヴィレッジヴァンガード創業者の菊地敬一さんからきいた言葉です。そのころのヴィレヴァンはまだ名古屋市と豊橋市に数店あるだけの経営規模でした。みずからの影響力に無自覚な本屋は本屋とはいえない。わたしはそう考えながら本屋の取材を続けてきました。

永江さんにとって本屋の取材は、文字通りのライフワークだ。ところがいま本屋について語ろうとすると、どうしても「ヘイト本」を話題にせざるを得ない。その状況自体にうんざりするが、目をそむけるわけにはいかない。そこで永江さんは、出版業界に「あふれるヘイト本」を「つくって売るまでの舞台裏」を、書店から取次、出版社と川下から川上に遡るかたちで取材し、その構造を明らかにしようとしたのである。

「町の本屋」の経営者たちの座談会、それより大きな規模のチェーン書店の事情、さらに取次、出版社、編集者、ライター……と、「ヘイト本」の流通と製造の工程を遡って関係者の声をあつめたのが第1部で、書店員のなかには匿名での発言者もいるが、基本的にはみな実名で、「ヘイト本」の編集制作から販売までの実態について語っている。2015年の初夏に取材が始められたため、いまとなってはやや古くなってしまった部分に対しては、あらためて直近のコメントがとられている。

つづく第2部では、こうした取材結果を受けて現在の出版業界に対する永江さんの状況分析が行われる。再販制度と委託制度の一体的運用という日本独特の出版流通システムは、高度成長からバブル経済期を経て、1990年代の半ばまではきわめてうまく機能していたが、その後の20数年は弊害のほうが目立つようになる。「ヘイト本」が生み出され、小さな書店の店頭で目立つようになったのは、そうした本が強く求められているからではなく、こうした構造が招いた一つの象徴的な出来事だ、というのが永江さんの見立てだ。

「書店員」のいない、「作業員」だけの書店

取材を受けた人々の個々の発言や、それを受けての永江さんの推論の道筋はぜひ、じっさいにこの本を読んで確かめていただきたいが、私がショックを受けたいくつかの言葉を紹介しておきたい。

ひとつは、「徹底的にランキング重視の書店チェーン」に在籍していたSさんという方が語る、「あの店に書店員はいません。いるのは作業員だけです」という言葉だ。もうひとつは、第2部の冒頭で永江さんが記した、「出版業界はアイヒマンだらけ」という言葉である。

この二つは同じことを指している。書店だけでなく、取次にも出版社にも、ハンナ・アーレントが『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告』で論じたナチ高官アドルフ・アイヒマンのように、自ら思考することを放棄し、与えられた課題を唯々諾々とこなすだけの「作業員」となってしまった者たちがいる、と永江さんは言うのだ。

しかし、そうした者たちの「悪意なき」作業は結果として書店の店頭に「ヘイト本」が日常的に並ぶ風景を生み出してしまう。

永江さんが引いた、ヴィレッジヴァンガード創業者の「本屋という仕事は、ただそこにあるだけで、まわりの社会に影響を与えることができるものなのだ」という言葉は、そうなるとまったく逆の意味をもつようになる。本屋に「ヘイト本」が並ぶ風景は、その場合も社会に対して影響を与える。書店の店頭だけではない。公共交通機関や新聞、ネット上などで流布する出版広告も社会に影響を与える。しかもそれは、往々にして「悪意なき」行為の結果なのだ。救いがたい状況というしかない。

だから今回のエディターズノートを書くのが「気が重い」理由は、本屋の店頭に「ヘイト本」がのさばる状況そのものではない。日本の出版産業が、働く者たちの自主的な思考や判断ではなく、「作業員」としての労働に委ねられた状況に陥っていること――永江さんの表現を借りれば――「アイヒマンばかり」になってしまったことが、気を重くさせるのである。

もちろん、これは相当に強い言い方だ。現実には、出版物にたずさわる現場では日々、さまざまな努力と試行錯誤が行われている。「アイヒマン」には本の出版企画を立てることも編集することもできないし、流通業務のなかにも創造性はあるだろう。いま世に出ているすべての本のうちで「ヘイト本」が占める割合も、全体からみればごく一部にすぎない。それでも永江さんは、「ただそこにあるだけで、まわりの社会に影響を与える」という本屋の力を信じるからこそ、「ヘイト本」の存在を問題視するのだ。

本屋と民主主義

「マガジン航」では3年前、「本屋とデモクラシー」という記事を掲載した。これは永江さんの本でも重要な役割で登場する、ジュンク堂書店の福嶋聡さんの『書店と民主主義――言論のアリーナのために』(人文書院)という本をきっかけに書いた記事だった(のちに関連するトークイベントも実施した)。

この本のなかでも、書店が「ヘイト本」をどう扱うかということが論じられている。福嶋さんの考えは明快であり、それは書店は「多様な意見が競い合う闘技場(アリーナ)であるべき」というものだ。しかし、そうした多様性を担保できるのは大型書店のような、力のある本屋に限られると永江さんは考える。小さな「町の本屋」にまで、それを求めることは難しい。規模の大小だけでなく、来客とのコミュニケーションやマーケティング能力といった、書店員の力がなによりも求められるからだ。

出版業界でも、雑誌流通の規模縮小によって書籍流通がこれまでより高コストになっていく事態にあわせて、いわゆる「パターン配本」(書店員の自主性を必要としない供給システム)を見直し、「プロダクトアウトからマーケットインへ」という掛け声のもと、書店現場の自主的な判断に応じた出荷体制を整える動きがようやくでてきた。これはよいことだろう。

しかし、日本にある多くの書店が「作業員」によるオペレーションを前提に経営されているとしたら、書店現場の混乱はかなり長期にわたるだろう。「ヘイト本」はその間、むしろ「マーケットイン」の消極的な結果として増殖していきかねない。

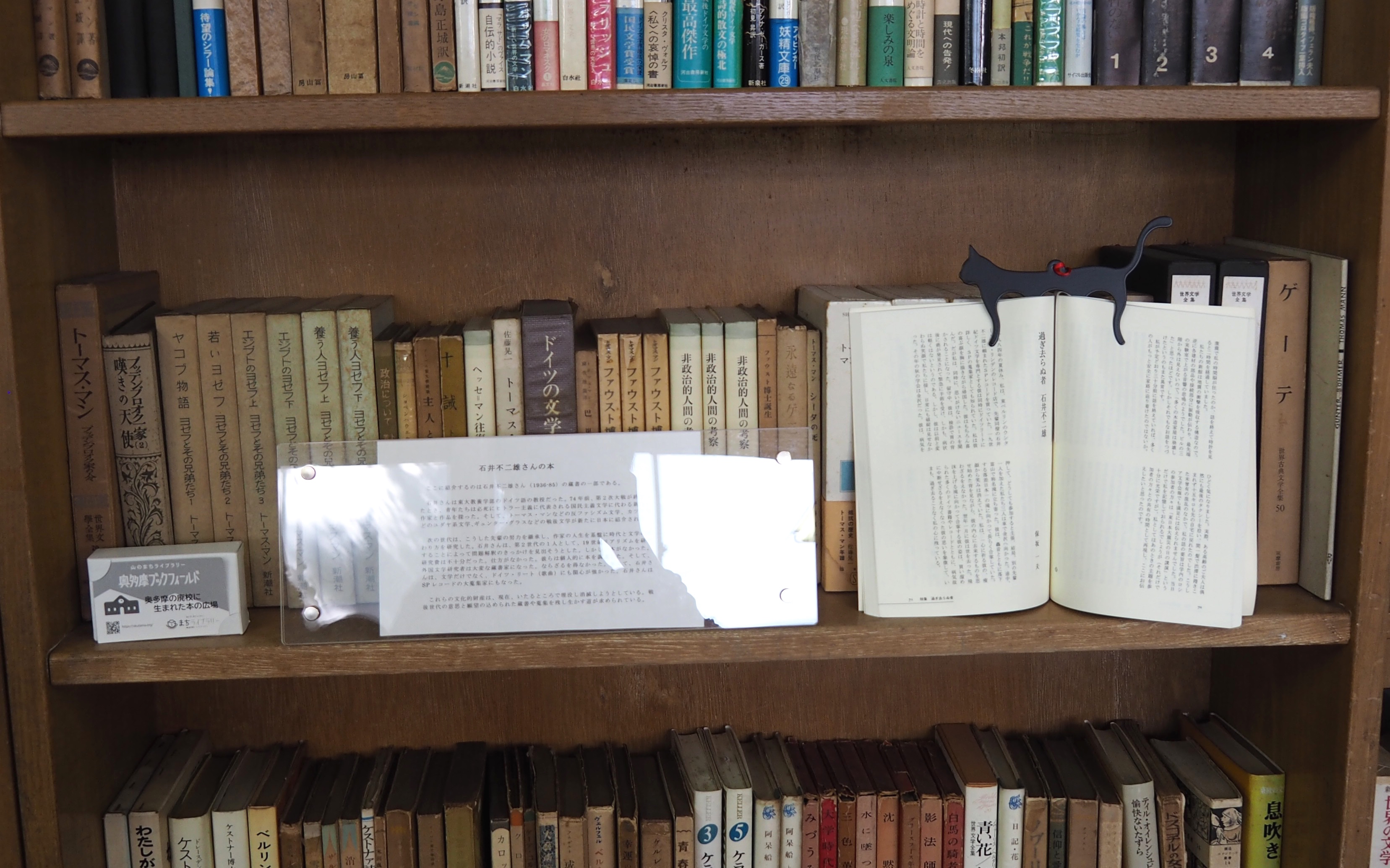

ではどうしたらよいのか。すでに小規模出版社の多くは、「セレクト型書店」「個性派書店」などと呼ばれる、自主的な仕入れと品揃えができる小規模書店との間で、効率よく本が売れるマーケティングの仕組みをつくりあげている。インターネットとSNSという仕組みは、ニッチな読者を対象とする本に対しては、むしろ追い風になっている。出版不況と言われる時代になってから、「一人出版社」や「個性派書店」が次々と生まれていることが、そのなによりの証拠である。

その一方で、大量生産・大量消費の商品として設計された初刷部数の大きな出版物、たとえば「雑誌」的な性格をもつムックや、需要に関わりなく一定点数を定期刊行しなければならない文庫や新書のシリーズ等は、大いに苦戦を強いられている。マンガやファッション誌を中心事業としてきた大手出版社の活字部門や、週刊誌を出しているような老舗の文芸出版社はこうした書店状況の変化によって、専門出版社以上に大きな打撃を受けているようにみえる。

本屋の消滅は、本の高価格化と社会の分断を促す

私が「気が重い」理由をさらに述べるならば、この流れの先にあるのが本の世界の縮小、あるいは全体としてのニッチ化をもたらすように思えるからだ。

本の価値や意味についてきわめて鋭敏な感覚をもつ一部の書店や出版社だけが生き残り、「作業員」とまでいかずとも、漫然と本をつくったり売ったりしてきたプレイヤーは退場を迫られる。それは仕方がないことかもしれないが、本の読者もまた、そのときに大衆性を失い、専門的な知見をもつニッチな読者だけになってしまうのではないか。それは結果的に出版物の価格を押し上げ、やがて本はニッチな読者にも購いきれないものになるかもしれない。

自動的に本が上流から下流まで流れてくる現在の出版流通システムは、いわば物理的なかたちをとった「放送」(別の言葉でいえば「配給」)のようなものだった。本屋の店頭はその意味で、テレビやラジオの受信機と同様の「メディア」でもあった。大量生産・大量消費を前提とするこのシステムは、他の分野におけるそれらと同様、20世紀というマス(大衆)の時代に即して設計され、きわめてうまく機能した。

しかし新聞も放送も、21世紀にはそのあり方を根本から問われている。出版もいま、まったく同じ問題に直面しているのである。だからこそ、永江朗さんが紹介した先の言葉は重要だと私は思う。

「本屋という仕事は、ただそこにあるだけで、まわりの社会に影響を与えることができるものなのだ」

これを逆から考えると、こうなる。「本屋がないということは、そのことだけでまわりの社会に影響を与える」。「本」とのタッチポイントがSNSやネット書店だけになったとき、社会にはいまよりさらに大きな分断が生まれるのではないか。人々が気楽にローコストで多様な価値の存在に触れることができる物理的な場所としての「本屋」は、本当にこのまま失われていく一方でいいのか。よくないとしたら、そのために何をすればよいのか。

消費増税により本の価格はますます高く感じられるようになったが、本の高価格化(それは大量生産・大量消費の時代が終わったことの反映でもある)は、いっそう進むだろう。20世紀は「大衆」という人々のあり方の上に、厚みのある社会的な中間層が形成された時代であり、リベラル・デモクラシーはその中間層によって支えられていた。本のニッチ化や高価格化は、社会における中間層の崩壊の反映ともいえるし、「社会に影響を与える」ことでそれを促してしまうともいえる。

私が「気が重い」のは、出版業界がいま直面している課題が、社会全体の大きな変化と連動しているからだ。「大量生産・大量消費」という20世紀的な論理が失効しつつあるいま、それを超えて私たちは21世紀をどのような社会にしていけばいいのか。本に関わる人すべてが、そのことを考える必要がある。いつまでもアイヒマンや「作業員」であってはならない。