月評の文章が削除される

今年から文藝春秋の文芸誌『文學界』で「新人小説月評」を担当している。純文学世界に精通してない方に少しシステムを説明しておくと、『文學界』編集部がセレクトした新人、具体的には芥川賞をまだとっていない純文学作家の小説を、いいとか悪いとか、評していくという仕事だ。文芸時評自体は、前年に週刊紙『読書人』で一年間担当していたこともあって個人的には去年の勢いのままつづいている感もあるが、原稿料や編集者の姿勢といったこまごました違いがそこそこ興味深い。

さて、そんな月評だが、2月5日発売の『文學界』3月号の拙文の末尾「岸政彦『大阪の西は全部海』(新潮)に関しては、そういうのは川上未映子に任せておけばいいでしょ、と思った。」(p.307)が編集部によって削除されるという事件が発生した。

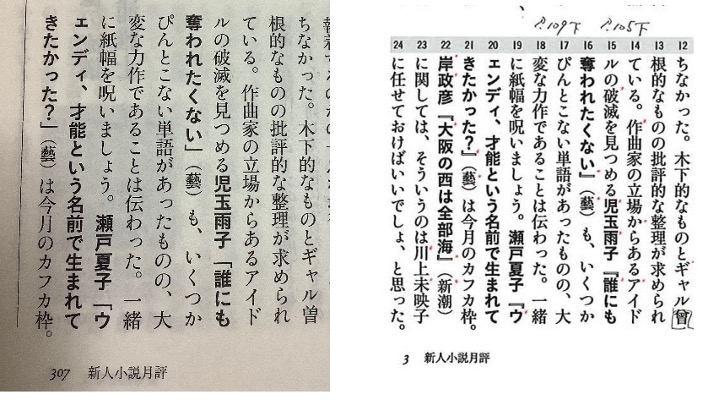

以下、本誌と削除される前のゲラ状態の末尾部分を添付しておく(左:本誌、右:最終ゲラ)。

検閲とはいわないまでも、不変更を指示した文章へのこの種の介入は横暴であり、まずは『文學界』編集部を強く非難したい。

岸政彦『大阪の西は全部海』紹介

『新潮』2月号に掲載されている岸政彦『大阪の西は全部海』の簡単な紹介と個人的所感を記しておく。

岸作は、大阪にある小さな法律事務所の事務員の女性が(どうやらパートナーに対して)一方的に語りかける体裁をとった小説で、理由は不明なものの、自分に子供ができない予感を様々なエピソードとともに喋りつづける。

流れるような関西弁の語り、生まれる生まれないといった主題から容易に川上未映子作品の模造品を連想させる。岸は川上とトークイベントで同席し、2019年8月号の『文學界』には「川上未映子にゆうたりたい」という作家論を寄稿しており、その心酔具合を類推できる。作家同士の付き合いにとやかくいうつもりはないが、現役作家の真似事を読むくらいなら、その作家当人のものを実際に読めばいいではないか、という疑問が先立った。作者自身のデリケートな家族事情を或いは反映しているのだとしても、その印象は覆らない。生まれてこなかった姉がイマジナリーフレンド的に女のなかで喋る細工も、去年の注目作の一つ、木崎みつ子『コンジュジ』(『すばる』2020年11月号)の迫力に比べれば数段劣る。おそらくは作者がこだわっただろう大阪の街の描写も、上記がノイズとなって不調和に終わっていると思った。柴崎友香との近刊共著『大阪』(河出書房新社)にはそういったものは感じない。

総じて、特に面白くはないが、かといって駄作だと声高に主張したいほどのものでもなく、「川上未映子に任せておけばいい」くらいで終わらせておくのが穏当だと判断した。

「批評になっているか微妙といいますか」

さて、本題である。こんな程度の文章になぜ編集部がわざわざ手を入れようとするのか。常軌を逸している。

念のために断っておけば、編集者による原稿の修正や削除の提案自体にはなんの問題もない。よい文章を作りたいという目標が一致するのならば忌憚ない意見こそ歓迎されるべきだ。さらに、編集者が強権的に原稿に手を加えることも場合によっては許されるだろう。特に、差別扇動や凶悪犯罪への示唆などの文言に敏感であることは必須の能力ですらある。

けれども、拙文はそのようなものとは見なせない。提案に留まるならまだしも、原稿の一部を故意に切り取り、それを私の名で掲載させることは書き手への根本的なリスペクトを欠いているといわざるを得ない。

では、なぜこのようなことが生じたのか。担当編集者がメールであれこれと弁明しており、私信のためそのすべて公にすることは憚られるが、ポイントを引用させてもらえば、以下だろうか。

「この言い方はちょっと言いっぱなしになっているのではないかと声がありました。たしかに岸さん、川上さんから反応がありそうな、ちょっと怖い言い回しだなと思います。批評になっているか微妙といいますか」

文字数のパフォーマティヴィティと方針の不貫徹

説得力がない。第一に、文字数を増やさないのは(よくも悪くも)そこまでの作ではないと判断したからだ。貶すとき、400字以上を用いて丁寧に批判することはある。が、それは《不満はあれどそれを論じるに足るほどの熱や野心を感じた》というメタメッセージが発生することを見越して初めて着手できることだ。岸作は少なくとも私にとってはそうではない。

第二に、片言的な評が載せられないというのも理解できない。過去この欄を担当した、たとえば栗原裕一郎や池田雄一のものを読んでそれ言ってんのか、という些事に目をつむるとしても、たとえば一つ前の号、『文學界』2月号の拙評では、末尾を「最後になったが、朝比奈弘治「丘の上の桐子」(學)は……えっと、独特な世界観ですね、カフカみたいですね。」(p.471)で締めている。

未読の方に説明しておけば朝比奈作は別段カフカ的ではない。ではなぜカフカが出てきているかというと、これは前振りがあってのものなので完全に理解したければ全文を読んでいただくほかないが、とまれ、朝比奈からみれば作品世界に深入りしていないのだから、不愉快を感じたとしても仕方ないものだろう──ついでにいっておくと、朝比奈に限らず荒木に評された作家連中は誰であれ、私に怒りをぶつけてもいいし、憎しみの念を抱いてもよい、その前提で書いている──。

その上で、朝比奈のものはスルーできるのに岸&川上のものは削除するという姿勢は、編集部には岸や川上のご機嫌とりでもしなければならない理由でもあるのかしらん、といったあらぬ疑いを掻き立ててしまう。こういった余計なお世話は、岸や川上にとっても迷惑な話ではないか。

そもそも、作家から「反応」があったからといって、なんだというのか。怒りたければ怒ればいいし、月評に不満なSF作家・樋口恭介がしたとおりウェブに反論文を書いてもいい。場合によっては私はそれで反省するだろうし、或いはやはり自分の正しさを確認するだけに終わるかもしれないが、その過程のなかで新たに発見できるものもあるだろう。

文芸誌界隈の人々は、しばしば、古き良き(?)文壇的光景であるところの作家と批評家の二人三脚の復活を願うが、この程度も認められないのならば、書評家という名の広告塔しか残らないのは明白だ。

各人が自分の思う「批評」を信奉するのは勝手だが、その規範を他人に押しつけてはならない。そういう自由が各人にはある。以上が編集部を非難する理由である。

正直であることを悪徳にしてはならない

るるとして書いてきたが、実のところ私はそこまで怒ってもいなければ落胆してもいない。今回は『文學界』で起きたことだったのでこれに照準するかたちになったが、文芸誌ではこの種の姑息な介入は日常茶飯であり、私自身、他誌で似たような経験をしてきた。ほとんど業界の体質のようなもので、おそらくこの文章が公にされても特に反省することはないだろうし、人によったら、親切心で文章を削除してやったのになんでこんな仕打ちを受けねばならないのか! と憤慨する人さえでてくるかもしれない。

困ったものだが、彼らの目からは本当にそう見えているのだから仕方ない。

文芸誌やその編集者たちに特に期待はしていない。では、なぜこんなにも長々と書いているかというと、文芸誌に載るような作品を、さらにはその批評を読む少数の読者に語りかけたいと思うからだ。

たとえば、今回私が岸作をあまり評価しないことで大きなフラストレーションを感じる岸ファンの読者がいるかもしれない。『大阪の西は全部海』は岸の著作のなかでも随一の傑作であり、芥川賞をとってもおかしくないのに、と。

実のところ、私は自分のジャッジに絶対の自信をもっているわけではない。自身の無教養は勿論のこと、当該の月評欄は4~10作ほど絞られた対象作──ちなみに3月号では13作が対象となっている──を2週間程度ですべて読み、その評を書くというかなりタイトなスケジュールで回っている。求められる熟慮をすべての作に等しくかけられるというと怪しくないわけではない。だから、そのクレームは本当に正しいのかもしれない。

しかし、同じことを逆にも考えてほしい。もし荒木以外のすべての評者が、『大阪の西は全部海』を駄作と結論づけたならば、「芥川賞をとってもおかしくないのに」とまで感じたあなたの感動は否定せねばならないのだろうか。

そんなことは決してない。『無責任の新体系』(晶文社)にも書いたことだが、文学作品は作者による産物であると同時に、読者がもつ解釈格子次第でいかようにも姿を変えるものだ。小説のなかの「犬」の字から、柴犬を連想するのかチワワを連想するのかは読者によって異なり、その傾きの背後には読者自身が生きてきた膨大な人生の経験が積み重なっている。岸作からもらった感動の半分は、一人ひとりかけがえない読者が固有の仕方で編み出した創造物であり、それは誰がなんといおうと断固として守られねばならない。

読者に伝えたいのは、私のもっているつまらなさや無感動も、いくぶんか自己に責任をもつところの私自身にとっての大切な創造物であるということだ。評者としての荒木は知的教養が豊富でもなければ流麗なレトリックの使い手でもない。荒木より才に秀でた読み手は世にごまんといる。私の最大の、というより唯一の武器は、面白いものには面白いといい、つまらないものにはつまらない、という、正直であることのほかない。そしてこれは他人の正直を決して否定するものではないのだ。

正直は正しいから擁護されねばならないのではない。たとえ間違っているによ、それが現にそうであることを認めなければなにごとも始まらず、少なくとも人を欺くよりかは誠実であるから守られねばならないのだ。そして、誤りうることを最初からなかったかのように修正する力を見逃すことは、大袈裟なように聞こえるかもしれないが、長期的には社会の基盤に重大なダメージを残すように思えてならない。

いつか誰かがもつかもしれない誰にも理解されない正直を、余所の人にめちゃくちゃにさせないためにいまこの文章を書いている。

文句があるなら言論で戦いましょう。大切なのは、裏工作して保身に走る編集者でもなければ、小説の読み方もろくすっぽ知らない文芸評論家気取りでもなく、あなたがどう思ったかということです。きっとそのほうが文学とかいわれるものにとってもよりよい未来をもたらす……と思いませんか?

執筆者紹介

- 1987年、東京都生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。En-Sophやパブーなど、ネットを中心に日本近代文学の関連の文章を発表している。著書『小林多喜二と埴谷雄高』(ブイツーソリューション、2013)、『これからのエリック・ホッファーのために――在野研究者の生と心得』(東京書籍)、『貧しい出版者――政治と文学と紙の屑』(フィルムアート社)。Twitterアカウントは@arishima_takeo。

最近投稿された記事

- 2022.06.01書評帯に短し襷に長し?――尾形大『「文壇」は作られた』書評

- 2021.02.12コラム『文學界』編集部に贈る言葉

- 2021.02.06コラム削除から考える文芸時評の倫理

- 2019.04.26コラム献本の倫理