関西在住ライターの奮闘から

出版不況が囁かれて久しく、多くの雑誌媒体が姿を消したとはいえ、今も昔も日本の出版社や編集部は東京に集中する。自分がそうだったように関西や地方で活動するライターが地元のタウン誌や情報誌だけではなく、東京の全国誌から仕事を請けるようになるのはなかなか難しい。

東京の編集部とコネクションが出来たとしても、自分が希望する記事はすぐには書けない。編集部としてはわざわざ地方のライターに東京や全国区のネタを書いてもらうより、タウン情報など地元のネタを提供してもらう方がメリットがあるからだ。それらの取材を引き受けることで編集部とコミュニケーションを重ね、徐々に信頼を得ることで希望する記事を書く足がかりを得る。そして、特集記事や連載記事を狙う、というのが地方のライターが東京に進出する一つのステップだと思う。

例外はあるとして、情報誌など店取材の仕事は初心者のライターの仕事という印象がある。作業がフォーマット化されており、書き手の主観より読者が知りたいことに応えることが最重要となり、評価がなかなか次につながらず、ギャラが安いからだ。しかも、情報誌などの場合、ふだん本を読まない読者をターゲットにしているので、高校1年生程度の語彙で平たく書かねばならない。逆に、こうした フォーマットに従い、編集やカメラマンと潤滑にコミュニケーションが取れれば、極端にいえば誰でもライターになることができたし、仕事がまわってくれば簡単にフリーライターとして独立できたのだ。

情報誌的な店の取材に軸足を置くライターのあり方もそれはそれでいい。将来は編集プロダクションを立ち上げたり、ライターの経験を活かして他業種に転身する手もあるだろう。しかし、大方のライターがそうだと思うのだが、自身の専門分野に特化して著者として一冊の本を上梓する、あるいは作家になって大成する……そういった書き手としての出世道の志が分断されている。野望は人それぞれだが、情報誌的な視点で店や街を見る目からは、社会や人を見つめる力、世界を捉える力が欠如している。

「ミーツ・リージョナル」という怪物

初めて寄稿する「マガジン航」だが、いま関西のメディア人の中で、最も注目すべき江弘毅氏のインタビューをお届けしたい。自身が編集長として牽引した雑誌「ミーツ・リージョナル」を経て「大阪人」を手がけた経緯、そして情報に絡めとられない街という価値の書きかたなど、ユニークなメディア論を展開いただいた。少し長いが、一つおつきあいを。

1990年代のこと、雑誌の世界では一般誌が次々と姿を消し、情報誌にとってかわられた。とりわけ大阪は情報誌の創刊ラッシュで「関西ウォーカー」「KANSAI 1週間」が創刊される。ことに「KANSAI 1週間」ではラブホ特集やカップル温泉特集といった東京の情報誌では考えられない泥臭い特集が当たり、部数を伸ばした。しかし、その情報誌もインターネッ トの普及によって淘汰され、「KANSAI 1週間」は2010年に休刊となる。生き残った情報誌はインターネットと競うように、独自の情報性を模索し、さらにデータに特化した媒体へと変化していった。

一方、京阪神エルマガジン社から発行されている「ミーツ・リージョナル(MeetsRegional)」は、情報誌と同様に街をテーマにしながら独自の路線を走っていた。データよりも店が放つ雰囲気や店員、常連客が漂わせるコミュニティの気配などを見せ、店の照明の加減で写真が真っ赤だったり、画角の端が魚眼レンズの効果で歪んでいたり、独自の熱量を放っていた。

東京の編集者と雑談になると関西のカルチャーネタとならんで、この「ミーツ・リージョナル」という雑誌がよく話題に登った。関西のタウン情報を扱いながら東京の書店にも並んで好評を博し、地元でも確たるファンをつかみ、部数を伸ばしていた同誌は東京の編集者にとって、非常に興味深いメディアとして映っていたようだ。そして、この雑誌の方法論を自分の媒体に活かせないか?あるいは関西の読者の心をつかめないか?という想いを下地に異口同音に「シズル感がある、良くできている」と唸るのだった。

1989年12月に創刊したミーツ・リージョナルは、街で遊び、暮らすことと、そういった街の人々とのコミュニケーションを深める雑誌です。情報に流されるのではなく、数多くの中から、自分に必要な情報を選別し、自分の中にフィードバックする、そんな真の「大人たち」に圧倒的な支持を得ている関西の唯一無二の雑誌です。(京阪神エルマガジン社の媒体資料より)

その「ミーツ・リージョナル」には私自身も幾度か音楽欄のインタビュー記事を書かせてもらっていた。オフィスにもたびたび訪れたが編集部のスタッフはサムライのような形相でデスクに向かい、近づきがたい雰囲気を漂わせていた。その編集部を束ねていたのが当時の編集長であり、立ち上げメンバーの一人としてその礎を築いた江弘毅(こうひろき)氏だった。

「ミーツ・リージョナル」を立ち上げた江氏は内田樹、永江朗、ひさうちみちお、鷲田清一、富岡多恵子、中場利一、大月隆寛といった、名だたるメンツを起用。誌面の端々に文芸誌的なニオイを漂わせ、独自の編集方針と濃厚な存在感で根強い人気を保ち続けた。その後、雑誌メディアは関西でも低迷し「Kansai!1週間」や「Hanako WEST」「ぴあ関西版」などが休刊に追い込まれるなか「ミーツ・リージョナル」は今なお生き抜いている。

江弘毅氏自身は2005年に版元である京阪神エルマガジン社を退社、同社の販売部長だった中島淳氏と編集出版集団140B(イチヨンマルビー)を設立し、出版コードを取る。以来、取締役編集責任者として単行本、雑誌やPR誌の出版・編集に取り組み、同時に雑誌・新聞にも精力的に寄稿、多数の連載を持ち、9冊の単行本を上梓している。そこには、消費社会に直結したデータで弾き出された情報誌的な街の様相ではなく、江氏独自の視点と価値観によって浮き彫りにされた、商売人と消費者である以前の、人と人との関係性が色濃く映っている。

江弘毅氏の現在の事務所「140B」の公式サイト。ウェブ連載記事も多数。

雑誌メディアの低迷期、ネットの黎明期を経て出版不況となった昨今、独自の手法で雑誌メディアをプロデュースし、著者として精力的に活躍する江弘毅氏の視点、方法論はいかなるものなのか?スマホやネットが情報インフラの主流となった今、雑誌は可能か?そんな課題を持って堂島にある140Bのオフィスに江氏を訪ねた。

雑誌「大阪人」の発行

まず、江氏が京阪神エルマガジン社を離れた後、その手腕を発揮したのが「大阪人」という雑誌だった。同誌は1925年に「大大阪(だいおおさか)」として創刊、太平洋戦争末期に休刊後、1947年から「大阪人」として再開し、大阪の街の歴史・文化を探ってきた老舗雑誌だ。

江弘毅氏のオフィス、140Bにて。

江氏が率いる140Bは同誌のリニューアルに際して2010年10月に行われたコンペに見事勝ち抜き、発行元である財団法人大阪市都市工学情報センターからの委託を請負って編集に携わるようになった。結果、半年間で1万1千部の部数を倍増させ2万部を売り上げた。誌面を見ると、やはり「ミーツ」的な濃厚な知のニオイと人の気配が漂っている。

江弘毅(以下、江) 判型、書き手、考え方、その全てを変えました。デザインは長友(啓典)先生(K2)で、書き手も内田(樹)先生、町田康さん、とオールスターです。「ミーツ」は消費にアクセスするための情報を扱っていますが「大阪人」は知的好奇心を刺激されるようなものがいいと。そっちのほうに網を張ってたらけっこう、ひっかかってきますよ。新書という方向もありますけど雑誌やムックやったら、写真が使えますしね。

リニューアル前の「大阪人」には隆盛期の「太陽」(平凡社)を模して作った行政の刊行物という印象があり、文字を読めば楽しめるかもしれないが、どこか慇懃無礼で奥行きが感じられなかった。しかし、江氏が手がけ、アイデアや情熱が注ぎ込まれ生まれ変わった「大阪人」は、生命力を吹き込まれたような誌面となった。

例えば、2012年4月の増刊号は「ザ・大阪のデザイン」をテーマに、大阪の街に溢れるデザイン・エレメントを集約した一冊。日頃目にしている大阪の街や商品の様相をあらためてデザインとして捉えると、自分たちが慣れ親しんだ街の姿がまた変わって見えてくる。

訪れる、乗る、包む、描く、切る、食べる――。暮らしを豊かにし、時代を彩ってきたグッドデザインは、どのように生まれたのか。建築からオムライスまで、大阪の「かたち」大全(同誌 解説文から)

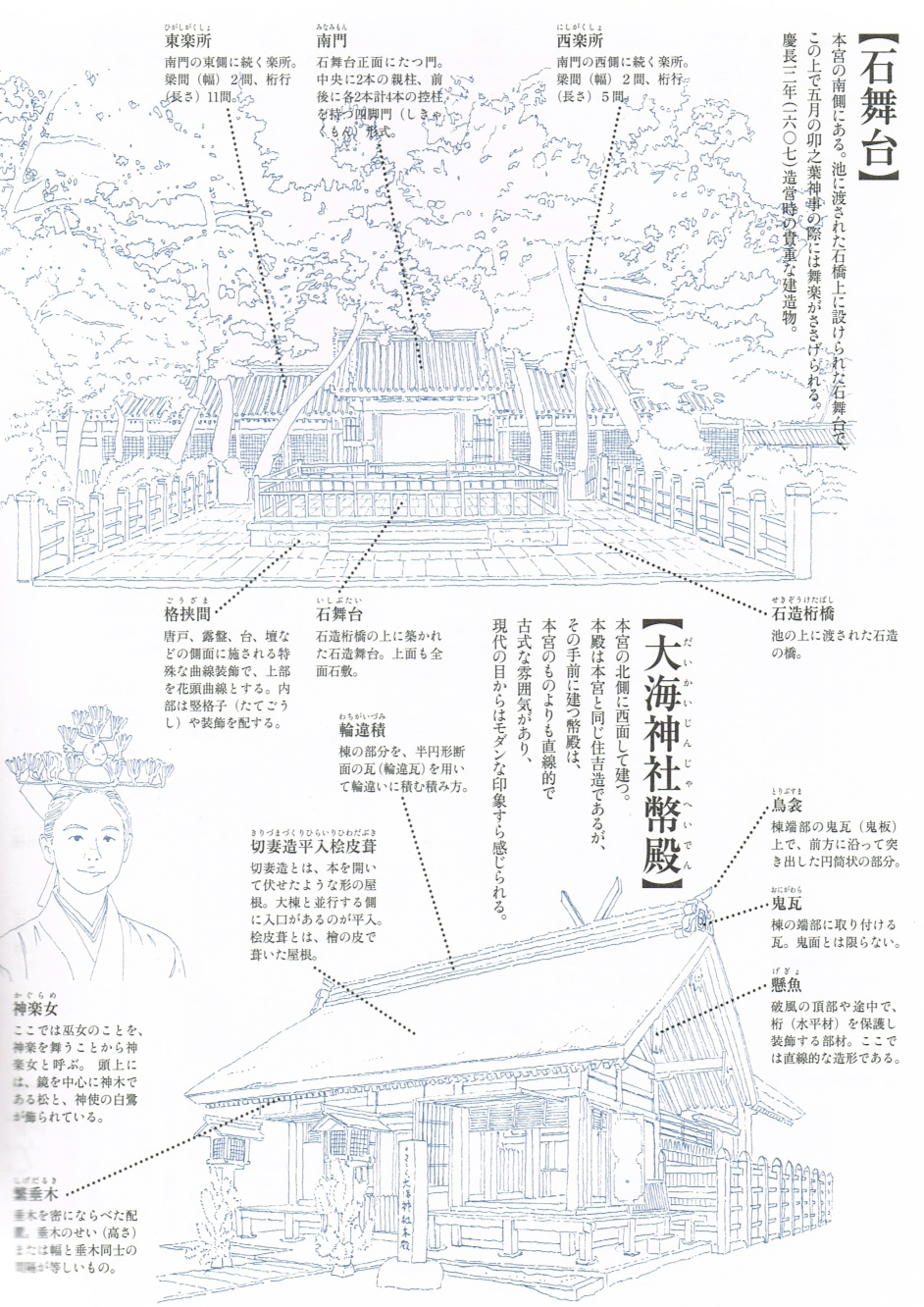

このなかで「城郭や寺社のかたち。」と題し、大阪城、四天王寺、天満宮など城郭や寺社をイラストレーターの綱本武雄氏が線描画で表現。ディテールを徹底して書き込んだ緻密な描写と、書き手の息吹を感じさせる心地よい距離感が読者の心を惹き付けている。

江 「ここなんていうの?」そんな疑問から、建造物のディテールの一つづつを分節化していくと、視点がはっきりして全体からディテールを切り離して見る事ができます。例えば、ここ(誌面の建造物の部位を指して)「懸魚(けぎょ)」っていうんですけど、これを分節化することで、世界が立ち上がってきますよね。

専門家やマニアの領域と思われていた建造物の部位についての知識が自分たちの手元に降りてくることで、好奇心にかられるようになる。好きなバンドのギタリストのギターやエフェクターの種類を知ることで、彼のプレイが立体的に聞こえるようになる、そんな感覚だ。

さらに、目をひくのがデザイナーのK2長友啓典の手による「大阪人」の表紙・本文デザイン。ロゴに象徴されるとおり、生命力溢れるタッチと大阪のポテンシャルが誌面を駆け抜けている。誌面で展開するビジュアルを指して江氏は長友啓典を「大阪人の塊」だと評し、長友氏も「ええ刺激をもろてる」と江氏のチームを評価する。そんな長友氏の「大阪人」への想い、そして編集部に対する評価は下記の編集後記に記されている。

長友啓典氏のコメント

とにかく大阪は東京中心のマスコミから一面的なイメージがふりまかれていた。それをどないか吹き飛ばすような「大阪人の、大阪人による、大阪人のための雑誌」にしたいとリニューアルのデザインを頼まれた1年前に思ったんです。これは、図体のデカい東京の大手出版社では絶対でけへん。小回りの利くスポーツカーのようなスタッフが編集に揃ったので、雑誌の「大阪スタンダード」と言えるものが確立されたと思います」(「大阪人」Vol.66 2012年5月号 長友啓典 編集後記から)

このほか、別冊号「古地図で歴史をあるく(2012年5月号)」や「鉄道王国・大阪(2012年01月号)」でも地元大阪のディープなネタが展開され、増刷がかかったという。にもかかわらず、江氏が取り組む以前からの問題であった赤字は解消することができず、2012年5月号で休刊となる。

江 そもそも、以前の大阪市の外郭団体であった版元の「大阪都市協会」が解散させられ、「大阪人」が都市工学情報センターから外部委託になった。うちがコンペで取った後、前の編集部の関係者による批判記事が新聞に掲載されたり、従来の7500万円だった年間予算を2500万円に減らされ、予算が販売収入の1.8倍くらいでやらされた。

しかも、予算に足りなかったら制作費からさっ引くといわれた。それで「販売収入が制作費を超えたらたらどうなんです?」ってねじ込んで。印刷代引いた分、部数でるじゃないですか?すると「予算以上やったら、還元します」って。結果として、部数が上がったから支払ってもらいました。編集の際も、町田康さんの原稿のある箇所に問題があるとのことで、「町田さんが直さない言うたらどうします?」て問うたら「ボツにします」と言われました。

大阪市の計画調整局が大元の大阪都市工学情報センターは、土木系の人が中心で編集に関しては全くの素人だった。しかも、やりようによっては埋まった広告も取れずに赤字は解消されない。2011年の市長選で平松邦夫が負けて、橋下徹に替わった後、市長交代との関連は不明だが、計画調整局長でもある都市工学情報センターの北村英和理事長が、「もうやりません」と紙一枚で休刊の旨を伝えてきたという。橋下氏の批判的立場にあった神戸女学院大名誉教授の内田樹氏らが編集委員だったこともあり、橋下新市長を忖度したのだろう。

江 発行元の都市工学情報センターもつぶされたようです。前理事長でありちょうどわたしたちが「大阪人」をつくる際の責任者だった箕田幹さんという人だけが紳士でした。新しい理事長ほか、あとは、もう、どうでもええ人ばかりで苦労しました。箕田前理事長がいなかったら、僕らできてなかったと思いますわ。長友啓典さんなんか「自分らで金だしてやろうや」とまで言ってくれはって。

「大阪人」の休刊に関しては、ありとあらゆる新聞が休刊を惜しむ記事を掲載した。

2011年7月号から江氏が手がけた「大阪人」は2012年5月号が最終号となる。こうした実績が功を奏してか、2013年には「Wao! Yao! 八尾の入り口」という大阪府八尾市のガイドブックもコンペで落とした。「メイドイン八尾」をテーマに展開した誌面は地元の人々を中心に支持され、人口17万人という八尾市で2万2千もの部数を売り上げた。ここでも、江氏の雑誌編集のノウハウとレシピが活かされている。ページをめくると文字がぎっしり。

巷のカフェや雑貨系のムックはお店を紹介するというよりは誌面のグラフィカルな魅力で読者を引っ張る傾向にある。そうしたムックは余白を活かしたシンプルでお洒落に編集された誌面が主流だ。江氏のやり方はその逆を行く。

江 余白を取る?そんな編集してません。詰めた方が圧倒的にエエもんができると思います。イラストもふんだんに、写真も大胆に使って、マンガも入れてます。僕らはこのあたりをうまくやってきたので。八尾という土地の価値を考えて「八尾ってこういうとこちゃうんか?」って考えたことの足跡しか誌面に映ってません。

運命を左右する「雑誌のOS」

江氏は、まだ紙媒体にも可能性があると確信する。あらためてインターネットと紙媒体を比較してみると、インターネットは検索をベースにしたシステムなので、一貫した姿勢がないとテーマを深彫りすることはできない。興味対象のページを眺めるうちに対象外の興味深いリンク先が目に入ればそちらのコンテンツに流されてしまう。図書館の自習室でなら集中できる学生が自宅で勉強するとマンガや遊び道具で怠けてしまうようなものだ。

しかし、雑誌などの紙媒体は1ページずつ順番に読ませるので「伴走する感覚」があると彼は言う。家庭教師が居ると勉強に集中する、カフェだと仕事が捗る、というのに近いかもしれない。伴走することで、読者はハイパーリンクという寄り道に逸れず、雑誌の針路どおりに好奇心の航海を果たすことができるのだ。

江 雑誌の場合、読者の横について一緒に走るというか、時間を共有しますよね。スポーツ観戦もそうやないですか。走り高跳びの新記録って2m50cmくらい?世界新記録がでる瞬間って、結果だけを見ているのではなく「すごいきれいな走り方をしてる!」「背面跳びやん!」。それで失敗し、バーを「バシャ!」って落としたところでも拍手。そういう時間をみんなで共有しますよね。雑誌を読むのも同じ「伴走する感覚」があります。

一方、インターネットは「無時間モデル」です。バーを超える瞬間はニュースされるけど、結果を知るまでの時間は短い方がいい。価格ドットコムでも、一番安いものに即アクセスしますよね。検索かますと一気にダダダダって出てきます。そのなかのどれを選ぶのかがリテラシーだと言われてるんですが、リテラシーも蜂の頭もなくて最初から最後まで時間をどう共有させて「へええ!」と思わせるかです。そして、最後に次は「コイツら次、何やんねやろ?」と思わせたら、また本が売れるやないですか。

「伴走する感覚」を必要とする紙媒体の感覚は、時間軸で進行するスポーツや音楽に近いという。その時間軸をエキサイティングに、あるいは美しく演出するためには芸術性が必要であり、大切なのはコンテンツの差し出し方なのだと江氏は言う。時には情報がガセねたをつかみ、美味しくない店が載ってしまう場合もある。しかし、雑誌を船だとすると、コンテンツという荷を積んで、その時間軸の中で船が読者をどこにつれていくのかという期待感が大切なのだ。最終的に沈没したとしても「その沈没の仕方が格好よかったらいい」のだと。

江 当然ですが、僕らの仕事って、同じものを出したら売れないです。問いと答えがセットになっていないんですね。電球を作る会社は「小さくて軽くて、明るくて電気消費量が小さく、安価である」という問いがと答えがセットになっていて、それを完成させたら明日から同じものを作ることができます。そういうもんじゃなくて、僕らはカフェ特集をやるなら「カフェをどう見る?」というOSを作って読者を引っ張るわけです。ただ、カフェのOSが成功したからといって、同じOSでお好み焼き屋の特集をやるから売れないんですよ。全然違う編集をせなあかんのです。

京阪神エルマガジン社の看板雑誌「エルマガジン」が休刊となり、WEBメディアに移行したのが2008年、江氏が同社を退社した3年後のことだった。最終的に編集部長の座にあった江氏は「ミーツ・リージョナル」の副編集長を「エルマガジン」の編集長に採用するなどの策を講じたという。しかし、「エルマガジン」では新しいOSを考えることができなかったという。

OSを変えるとはデザインや写真、文体を変えるということなのか?

江 全部、ごそっとです。表紙デザインという、アプリケーションを変えるだけでは仕方ないんですよ。カフェ用のアプリがうまくいったとしても他では通用しません。OS9とOS Xとでは全然別のものですよね? OSってアイコンから何から何まで変わるじゃないですか。Twitterも急にデザイン変わってますしね。そういう作業を1号1号しないとあかんでしょ。僕らの仕事はそれがオモロイのであって……。場合によっては書き手もごそっと変えます。それを、グルメやったら、グルメライターばっかりでいくからオモロないんです。

「ミーツ・リージョナル」の誌面や江氏の発言を見るとシズル感やライブ感に溢れているが、こと編集作業においては小心者かと思われる程、慎重で論理的だと本人はいう。そうした自身の編集の仕組みをOSという動的でシステマチックなメタファーに例えるところが江氏らしく面白い。そのOSは1号ずつ変える必要があり、さらにそのOSを組み立てるためのOSも編集部に求められるという。その力量があって、雑誌は機能するというのだ。

ライターにとって大切なのはここからだ。冒頭に「自身の専門分野を特化」と書いたが、知識量、情報量を増やことも大切だが、それだけでは奥行きある記事は望めない。

江 例えば、グルメライターがフランス料理について書く時「リヨンの三ツ星、ポール・ボキューズで7年修行して、スペシャリテはバルバリ産の鴨のアニスソース…」って、これ全部記号やないですか。数値化され、記号化された情報だけで全部書けてしまう。そこが消費社会のコアなところでしょう。でも、そのコアな部分の周囲には、消費社会とモノを作る社会があって、さらにコミュニティがある。それをズボーッと串刺しにして書かないとだめです。

私は音楽ライターを志してこの世界に入り、そしてそれなりに知られた雑誌でインタビューやレビュー、記事を書いてきた。その経験からいえるのは、例えば新しいアーティストの資料が届いたとして、音楽そのものは自分の耳で確かめるとしても、彼らの音楽のリスナーはどのようなコミュニティか?を想像して書くことが大切だということだった。HIP HOPのコミュニティであったりジャズのコミュニティであったり。あるいは村上春樹の本と合わせて楽しむような人たちのコミュニティであったり。音楽はそれ自体で存在するわけではなく、そうしたコミュニティとの無言の交信のなかで成り立つものだと思っている。そのつながりが見えないと、音楽のグルーブやイマジネーションは腑に落ちてこないものだ。

情報から離れ、社会のコミュニティからアクセスする

80年代以降からマーケティング手法があらゆるビジネスの現場でも取り入れられるようになる。日本マーケティング協会によるマーケティングの定義(1990年)は以下の通り。

マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である。

情報誌の見せ方にもマーケティング的な視点が取り入れられるようになった。そして読者が店舗をチョイスするための店舗比較表、ダイヤグラムやチャートなどが誌面に登場した。時にはたこ焼きのたこの大きさを計ったり、お好み焼きの厚みを数値化するという企画も多くの情報誌で登場した。

上記の「公正な競争を通じて行う市場創造」とあるが、特集記事によって店舗が競争を強いられる形になり、市場創造の輪に組み込まれていった。確かにユニークな誌面になるが、江氏の評価は辛口だ。そうした誌面や情報の提供ではたこ焼きやお好み焼きの美味しさは表せないからだ。さらには「コナもん」という呼び名が情報誌を中心にメディアで飛び交うようになった。

江 たこ焼きやお好み焼き、うどんというカテゴリーを広げたつもりが、結局底が浅くなってる。違うな!と思う。社会があって、地域があり、コミュニティと時代感覚が見えてきて、そこからたこ焼きのことを書かなあかん。たこ焼きはたこ焼きの、フランス料理はフランス料理のエクリチュールがある。だから、力がいるんです。「ミーツ」も全然関係ないところから入って書いていく。それを僕は体で覚えたと思う。

社会の中に消費社会があって、そのなかにグルメとかテレビの世界とかある。消費に特化したら「ウォーカー」ですね。社会にはコミュニティとか地域社会とかあるいは、働く社会とかがあって、この社会全般を通ってきてココにアクセスしやなあかん。そこを駆け抜けんとムリです。情報しか書けんですね。「どこそこ産のおいしい卵を使てる」「ラーメンのスープが豚骨だ」とか、それってココ(情報)だけの話やん。何か欠けてるんですよ。

たこ焼きについて語るとき、情報ではなく、消費社会の外側にある地域社会からアクセスしなくては読者の興味を惹き付けることはできない。人々はデータ化されない情報、つまり、地域社会やコミュニティなどを通過し、様々な感情や感覚を抱えて人々はお店にやってくる。その終着点となるお店では、楽しさや、悲しさ、切なさなどの感情や感覚など、数値化できない価値が発露するというわけだ。そのプロセスを追わないことには、その価値を表すことはできないのだ。さらには、関西では大小や強弱などで一元的に計れない価値が存在すると江氏はいう。

江 京都やったら大きなビルに入っている店より小さい平屋の店の方が偉いとか。数値ではなく、街の面白さを通じて見えてくる価値がある。それを書くのは力が要ることやしジャマくさいことやけど、書き抜かないとあきませんね。養老(孟司)先生に教えていただいたことですけど「人間の味覚は変容する」ということが大切で、仕事帰りに寄る行きつけの居酒屋で飲むビールとコンビニで買うビールとでは、同じ中身やのに味が変わってくるでしょう。

ビール自体は変わらないが、人間が変わっていく。「人間も味覚も変容する」というところに軸足を置いた方がオモロイと。ただ、人間は変わるけど、今日の私と明日が変わったら人格が分裂してしまうから、だから自我とか自己を措定したんでしょうね。人間は変容するから、魔法をかけられたみたいに「美味しい口」になったりする。その様を書くのがオモロイんだと思います。

例えばたこ焼きを焼いている様子や、串カツの店で職人が揚げているのを見るとたまらなく「美味しい口」になる。快感は食べる前から始まっているのだ。そうした人間の味覚の変容がもたらす魔法としての「美味しい口」は、数値など情報で切り取ることはできない。状況やシチュエーションを理解し、限りなく「美味しい口」に近づくことが大切なのだ。グルメ番組では「美味しい!」という大文字の形容詞は御法度で、「コリコリしてる」「中身がトロリ」「ジューシーだ」といった感想が使われる。

そんなことよりも、「昨日ロケで疲れてたので、体が求めてたしょっぱさだ」といった方がウケるのかもしれない。そう考えるとスキー場の食堂で食べるカレー、プール帰りのひやしあめ、山頂で食べるカップヌードル……。身も蓋もないかもしれないが、美味しいとはそういうことなのだ。

大阪のキアスム

江 あるお好み焼き屋は斜め向かいの魚屋からイカを仕入れているんですが、その素材って魚屋が一番わかってるわけ。せやけど、魚屋のご主人はわざわざそこのお好み焼き屋でイカを焼いてもろてゲソを食うんです。つまり、消費者と出す方が互換してる。そんなシーン見せられたら、絶対にウマイとおもう。そもそも、お好み焼きって、そんなにすごく美味しいもんちゃうもん。美味しいけど、美味しくないやん!そんなもんわかってるやん。でも、変容するから。お好みやうどんが美味しいと思う体に変容していく瞬間があるから。それは関係性ですよね。中沢新一さんと対談したとき、それは「キアスムだ」って言うてはりました。

キアスムについて引用

chiasme(フランス語)

フランスの哲学者、モーリス・メルロ=ポンティの用語。見るものと見られるものが相互に可逆的に侵蝕し合っている状態。主体と客体の分離を乗り越えるための用語。交差配列。

江氏の『飲み食い世界一の大阪 ~そして神戸。なのにあなたは京都へゆくの』(ミシマ社刊)に収められた中沢新一氏との対談にもあったが、関西では主客が逆転するという感覚はよく理解できる。アパレルの世界でも、今まで客としてモードにハマっていた人が高じて突然ブランドを立ち上げることも多く、東京のショップなら「そんな駆け出しの無名ブランドはいらない、実績を重ねて出直せ」とあしらわれるところ、関西のショップなら「とりあえずは置いて帰り」と受け入れ側もその点は非常に大らかで、まずは商品を置いてみようという状況になることが多い。そういう意味で関西はインディーズが芽を出す土壌が豊かな傾向にあるといえるだろう。こと、関西ではキアスム的なシチュエーションが随所に漂っているのかもしれない。

江 そういうものを見せるのは、情報やなくてやはり書き手の力やと思います。「ミーツ」の頃は写真も絶対、営業時間中に撮りました。最近は、個人情報どっちゃらこっちゃらがあって、しんどいけどね。「ミーツ」を始めた時は、ちょっと頭を使いましたね。体よりも。

「ミーツ・リージョナル」の誌面を見るとわかることだが、飲食店の写真も店構えや内装よりもカウンターのアングルが多く店員、客の顔がぎっしりファインダーのなかに収まっている。時には魚眼で画角の両サイドが歪んでいたり、写真の色調の赤みが強かったり、いわゆるシズル感が溢れている。その狙いはコミュニティやそこで交わされるコミュニケーションを映し出すことだったのだ。

江 『呑めば、都 居酒屋の東京』(筑摩書房)という本で居酒屋という空間でのコミュニケーションについて書いてはるマイク・モラスキーさんと対談したんですが、これがすごいオモロかった。居酒屋って消費社会のなかにあるやないですか。でも、日本の居酒屋は消費社会のなかで汲み取られへんてモラスキーさんはいうんです。コミュニティでもない。言葉を交換したり、お金と商品を交換したりするというのが社会のありようやないですか。居酒屋、完全に消費社会とか地域社会とかそういう枠に入れへん、コミュニケーションや関係性が重層的に重なってるとこやし、それがたまらなんねんと。

マイク・モラスキー氏について引用

かとりやでは大将が忙しい時は常連が自分で酒をついで「頂いたよ」と声をかけ、勘定を少なく計算されたら「もっとのんだよ」と訂正する姿も見かける。そういう信頼関係、人間関係に人間の温かさや優しさを感じるのです。店がサービスを提供し、客が消費するという一方的な関係じゃない。店と客が一体となって大事に守ろうとしている人間中心の場であることが、居酒屋の魅力です。(人のぬくもり 最高の肴…モラスキーさん、居酒屋の文化論/YOMIURI ONLINEより)

マイク・モラスキー氏は居酒屋を日本独特のコミュニティ空間として位置づけ、家でも職場や学校でもなく一個人としてくつろげる場所「サードプレイス」(アメリカの都市社会学者、レイ・オルデンバーグの概念)の理想型として挙げている。居酒屋は家や職場にともなう責任や約束から解放され、好きな時に行けばいいし、好きな時に帰ればいい。ただ、よい客としてお店や常連に気を使うことを忘れてはならない。そこが、自分の居場所となり、店を訪れた人たちと交わすコミュニケーションの場となる。

江氏が数々の著書で示す「街場」とは、情報ベースで匿名的な存在として軽やかにアクセスする都会性とは対極にある、街の人々にコミットし、出会った人と賑やかに楽しむ都会性に根ざした空間である。マイク・モラスキー氏のいう「サードプレイス」としての居酒屋の感覚と、江氏が語る「街場」は人と人、そして店が織りなす関係性が支えているという意味で類似点があり、そこには情報では救えない豊穣な価値が残されている。江氏はそこから書き始め、ビッグデータのようなマーケティングシステムから抜け落ちている情緒的で感覚的な関係性を読み取り、言語化・映像化していったのだろう。

街や飲食店について雑誌に映し出し、書き切るために江氏は熱っぽく2時間半ほど語ってくれた。関西弁による歯に衣着せぬ物言いと「美味しい口」といった庶民的な言葉に交え、「分節化」「エクリチュール」というロラン・バルトの用語や「キアスム」というメルロ=ポンティの用語などが盛り込まれ、多層的でスリリングなインタビューとなった。彼の疾走感溢れる気配にこそ「ミーツ・リージョナル」のレジェンドとシズル感の正体や雑誌媒体の可能性、あるいは一人の書き手として「美味しい口」を書き切るノウハウが潜んでいるに違いない。

その気配に触れてもらうため、彼とマイク・モラスキー氏との対談映像があるので、最後に紹介したい。

江弘毅×マイク・モラスキー 江弘毅の言いっ放し五都巡業 まさかの追加講演! 「東西呑み比べ文化論」

http://www.youtube.com/watch?v=MnyOqiQw3RA

江弘毅氏の著作(一部)

・『有次と庖丁』(新潮社、2014年)

・『飲み食い世界一の大阪 ~そして神戸。なのにあなたは京都へゆくの』(ミシマ社、2012年)

・『ミーツへの道〜「街的雑誌」の時代』(本の雑誌社、2010年)

・『街場の大阪論』(バジリコ、2009年/新潮文庫 2010年)

・『岸和田だんじり讀本』(ブレーンセンター、2007年)

・『「街的」ということ〜お好み焼き屋は街の学校だ』(講談社現代新書、2006年)

マイク・モラスキー氏の著作(一部)

・『日本の居酒屋文化 赤提灯の魅力を探る』(光文社新書、2014年)

・『呑めば、都 居酒屋の東京』(筑摩書房、2012年)

・レイ・オルデンバーグ『サードプレイス〜コミュニティの核になる「とぴきり居心地よい場所」』(みすず書房、2013年。忠平美幸訳。モラスキー氏が解説を執筆)

執筆者紹介

- ライター。音楽やアート、書評などのライティングおよび、そのスキルを活かしてWEB、映像制作、各種クリエイティブワーク、企業理念などの執筆も手がける。エンターテインメントとビジネスソリューションのハイブリッドが信条。Solaris 代表 www.solaris.vc

最近投稿された記事

- 2016.01.18対談・インタビュー・座談会など京都の「街の本屋」が独立した理由

〜堀部篤史さんに聞く【後編】 - 2015.10.31対談・インタビュー・座談会など京都の「街の本屋」が独立した理由

〜堀部篤史さんに聞く【前編】 - 2014.03.20対談・インタビュー・座談会など江弘毅氏に聞く、「街的」独特編集術