図書館とブックオフはどう違うのか?

前回、ぼくたちは本をめぐる風景の中に突如として入りこんできた、「ブックオフ」という奇妙な書店について、それを「図書館」としてとらえ直すことができるのではないかと考えてみた。今回からは実際にいろいろな角度からブックオフについて考えてみよう。

さっそくぼくたちが考えなくてはならないのは、図書館とブックオフのちがいについてである。ぼくは先に、ブックオフは図書館に似ている、と述べたけれど、普通にかんがえるならばそれらは本質的にまったくちがうものだ。でもむしろそれらが似ているという認識に立ちながらその差を見てみれば、ブックオフ的空間の特徴がよりきわだってみえてくるかもしれない。

結論を急いで述べてしまうなら、その違いは本の選定基準にあらわれる。どういうことか。図書館とは図書館法に基づいて地方自治体が作り出す「公共」施設だ。そしてその「公共」という言葉が意識されるあまり、そこで置かれる本にはおおくの選定基準が設けられている。一例として全国学校学校図書館協議会が発表している選定基準から「まんが」の項目を引いてみる。

(1) 絵の表現は優れているか。

(2) 俗悪な言葉を故意に使っていないか。

(3) 人間の尊厳性が守られているか。

(4) ストーリーの展開に無理がないか。

(5) 俗悪な表現で読者の心情に刺激を与えようとしていないか。

(6) 悪や不正が讃えられるような内容になっていないか。

(7) 戦争や暴力が、賛美されるような作品になっていないか。

(8) 学問的な真理や歴史上の事実が故意に歪められたり、無視されたりしていないか。

(9) 実在の人物については、公平な視野に立ち、事実に基づき正確に扱われているか。

(10) 読者対象にふさわしい作品となっているか。

(11) 原著のあるものは、原作の意が損なわれていないか。

(12) 造本や用紙が多数の読者の利用に耐えられるようになっているか。

(13) 完結されていないストーリーまんがは、原則として完結後、全巻を通して評価するものとする。

このハードルは高い。もちろんこれは子どものみが利用する学校図書館の基準であって極端なものではあるし、図書館という言葉の中には私設の図書館も含まれるから、一概にすべての図書館の選定基準がこのようであるとはみなせない。でも、しばしば、公立図書館から「~の本を撤去せよ」とか、「~の本があるのはおかしい」といった陳情が聞かれるように、そこで置かれる本は「公共」の名の下で多くの制限がかかってしまうことは認めざるを得ない事実である。例えば戦争体験の悲惨さを描いたまんがとして名高い『はだしのゲン』などは何度もその憂き目にあっているし[1](関連記事)、大阪の公立図書館から男性同士の同性愛を描く、いわゆる「BL本」が撤去されたという事件もある[2]。

一方、ブックオフに置かれるか否かの選定基準となるのは良くも悪くも「見た目のきれいさ」だけであることは先述したとおりであって、そこには「公共」を意識した振る舞いは(もちろん最低限のゾーニングはあるけれども)みられない。むしろ、それとは反対に、ありとあらゆる人々にとっての不要な本が確固たる方向性をもたずに、いわば「非意図的」に積み重なっているのではないか。

この意図/非意図という言葉こそが重要になる。

ちょっとブックオフの棚をのぞいてみよう。そこには、誰もがその名前を聞いたことのあるようなベストセラーから、こんなのいったい誰が読んだのだろう、というぐらい変な本やマニアックな本までほんとうに雑多に、ガラクタになってしまった本が集積している。

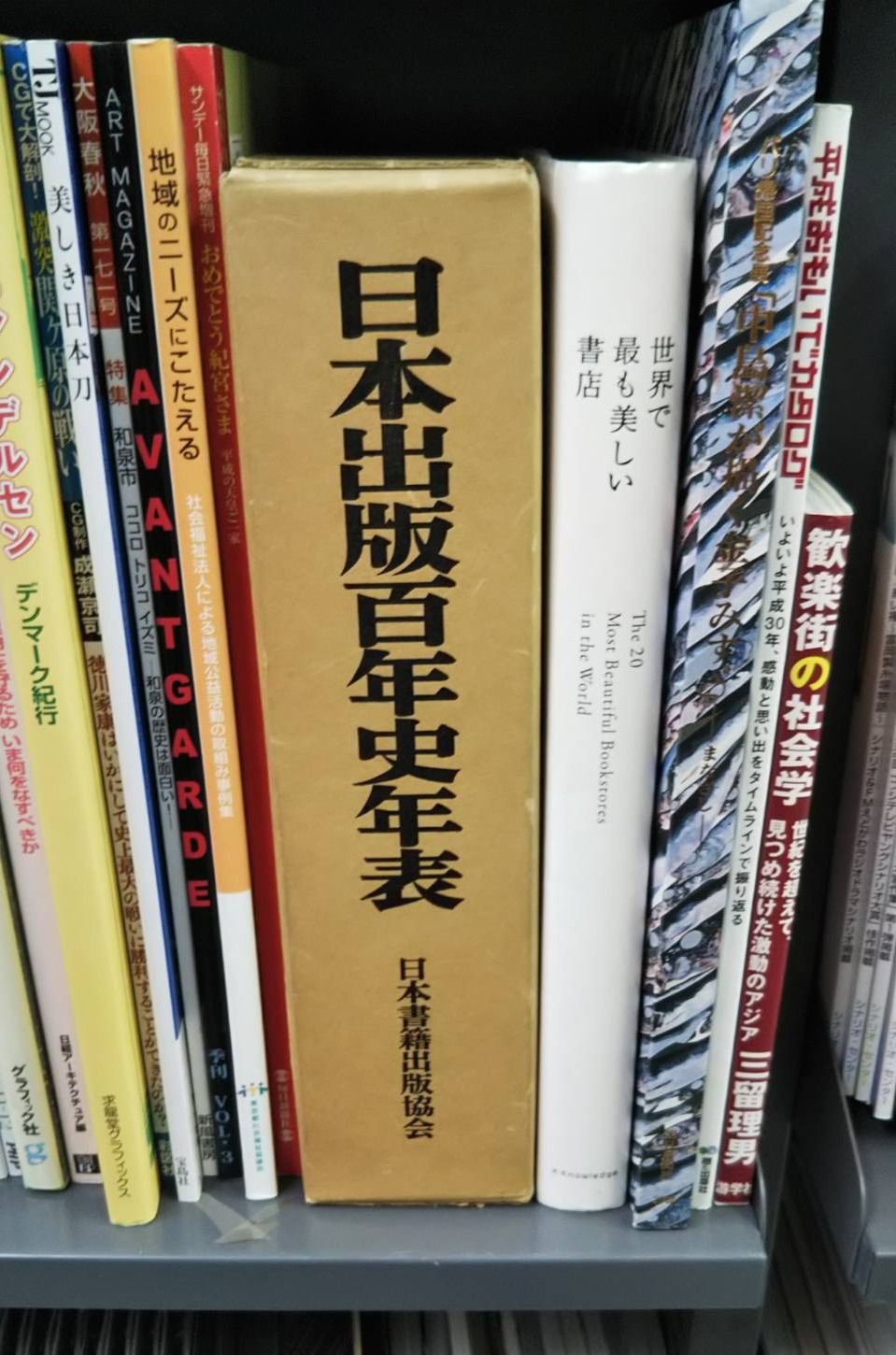

たとえばブックオフ早稲田店をみてみる。その音楽棚にはなぜか、楽譜屋でしか売ってないバッハ『ブランデンブルク変奏曲』のスコアが置いてあったり、やはり学生が周りに多く住んでいるからなのだろうか、過去の赤本や果ては早稲田大学の授業で用いられる教科書さえも(!)ぎっしりと置いてある。それから出版史の専門書『日本出版百年史』も売っていた。おそらく研究者や業界関係者以外買わないだろうが、一体誰が買取に出したのだろう……。

[1] https://www.huffingtonpost.jp/2014/04/21/hadashi-no-gen_n_5188255.htmlを参考のこと。

[2] 現在、この騒動についての堺市図書館によるコメントが掲載されているサイトはリンクの有効期限が切れてしまっており読むことができない。しかし、騒動を受けて撤去したはずの本の貸出禁止を堺市図書館が突然解禁した記事は以下のURLから読むことができる。https://www.huffingtonpost.jp/2014/04/21/hadashi-no-gen_n_5188255.html

フランチャイズ・チェーンとしてのブックオフ

さらに、ここで重要になるのはFC(フランチャイズ・チェーン)としてのブックオフの姿である。FCとは本社が事業展開を行うとき、個別の小売店に対してその経営ノウハウやブランドロゴなどを提供する代わり、小売店から本社に対してロイヤリティーを払うという事業展開の形態で、いわゆる「チェーン」と言われる多くの会社がこの方法で店舗網を拡大させている。日本におけるFCは1970年代初頭からスタートされた。最初はケンタッキー・フライド・チキンや不二家といった飲食店から徐々にその業態がひろがったわけだが、日本においてFCの仕組みでもっとも花開いた業種にコンビニエンスストア業界を挙げることができるだろう。1973年にファミリーマートとローソン、1974年にセブン・イレブンが創業し、現在に至るまで日本全国津々浦々にその店舗を展開し続けている。

消費生活コンサルタントとして、コンビニについての著書を数多く執筆している加藤直美はコンビニを「日本の文化である」と言い切っている(『コンビニと日本人:なぜこの国の「文化」となったのか』等。後述)。あるいは建築家の伊藤豊雄はコンビニを現代日本の最も優れた建築物だと主張して、実際に代表作である「せんだいメディアテーク」には「情報のコンビニ」というテーマを与えている[3]。

このように経済面のみならず、文化的な面にまで広く影響をあたえながら一般に浸透しているコンビニだが、同じFC型の店舗として、コンビニとブックオフというのはどこか似ているところがあるとはいえないだろうか。

昼夜を問わず明るい蛍光灯に照らされていること。店内はグリッド状で見渡しやすいこと。

ありとあらゆる種類の商品が揃っていること。

ある意味で、「コンビニとしての本屋」がブックオフなのだということもできそうだ。

ブックオフもFCとして店舗を拡大させているが、そこで各店舗に置かれる商品は本社から送られてきた古本だけではないということにミソがある。そこではオープン時にのみ本社から古本が提供されるだけで、その後の商品は地元での買取を中心としておこなわれ、その周辺住民が読んでいたさまざまな本がそこに集まってくる。だからその商品棚は(もちろんベストセラーなどが多く集まるという点では一致するかもしれないが)地域によってばらつきがあり、そして商品の選定がある程度は偶然的になる。そこでは従来の本屋や図書館がそこに置く本の種類を決めてそれを客に見せるというモデルではなく、地域住民とのインタラクティブ(地域住民が読まなくなった本を買取に出す)がうみだす偶然性の中でその店舗の形が決定づけられてゆくのだ。

そのような点において、地域住民の声にならない声が反映された、そして図書館の「用意された公共」ともちがう、またことなる公共性をもつ空間ともいえる店舗がそこに誕生しているのではないか。これがブックオフの独自性なのである。

[3] 伊東豊雄×坂本一成×篠原一男「建築の問題は『コンビニ』から生まれる?」(『世紀の変わり目の「建築会議」』、建築技術、1999年)などを参照。

コンビニとブックオフはどう違うのか?

先ほども言及した加藤直美の著書『コンビニと日本人』では各店舗のコンビニの店舗設計について以下のような興味深い言及がなされている。

コンビニ店舗での商品の売れ行きは、各店舗の立地条件や地域性によって異なりますので、細かく分析され、各店舗に合った品ぞろえになるよう日々調整されています。この分析に使われるのは、各店舗の売り上げや客層などの個別データ[……]、地域の祭事や行事、天気予報、チェーン本部が独自に収拾しているデータなど幅広いものです。

背景には、大量のデータや情報(ビッグデータ)を蓄積したり、素早く解析したりできる技術の進歩があります。

このようにそれぞれのコンビニはどの地域にでもある、いわば均質なイメージとして自社チェーンの店名を掲げる一方、ビッグデータの処理といった技術的な進展によってそれぞれの地域の住民に最もフィットすると思われる商品を過不足なく仕入れて売っているために、その店内商品は決して均質にはなり得ない。つまりそれぞれの地域によって異なる店舗をそこに出現させているのであって、コンビニにおいては「均質であること」と「異なること」が奇妙な形で結合しているのである。そうした意味では、ブックオフも、地域住民の蔵書に影響された店舗を作り出すという点において、均質な店名と差異にあふれた店舗構成が奇妙に結合している。

一方でこの二者には違いもある。コンビニのようなFCがビッグデータのようなテクノロジーを動員し、住民のニーズに合わせながら過不足なく商品を供給することに興味がむけられていたのにたいして、ブックオフではその商品が周辺住民が消費した本によって決められるために、その陳列される商品は本来、店にとっては(およそ売れる見込みのない)不要なものさえ紛れ込む可能性がある。それは前項で実際にブックオフの店舗を見ながら確認したとおりである。つまり――この言葉がいいのかわるいのかわからないが――ある意味で過剰で非合理的とさえいえる商品の陳列がおこなわれることになるのだ。あるいは、わたしたちの目から見れば過剰で非合理に見えることでも、ブックオフ側からすればそれが適正であり、合理的であるような新しい論理が、そこに立ち上がっているのだ。

例えばとあるブックオフの雑誌コーナーを見てみよう。

この写真に見られるように、ブックオフにある雑誌は同じ種類の異なる号が並んでいる場合が多い。これはある雑誌を定期的に購読していた人がそれらを買取に出すとき、同じ雑誌をすべて売ってしまうからであろう。この店にはディアゴスティーニの『鬼平犯科帳 DVDコレクション』がずらっと並んでいる。しかも未開封のままで。こうした光景は通常の書店では見ることができない。正規の仕入れルートではそのようなことをしても儲からないし、やるだけ無駄である。しかしブックオフにはそうした今までの書店の秩序、あるいは倫理、あるいは原則は通用しない。それらとはまったく異なる秩序で――それはもちろんその買取システムによって生みだされる特有の秩序であるが――ブックオフは駆動し、私たちの前にその姿を現す。

ブックオフの本棚は以上のように、今までの販売論理でいえば店側にとって過剰、あるいは余剰、そして非意図的な要素がおおく入り込んでいる。もちろんこれはいままでの書店の秩序からブックオフを眺めた場合に出てくる言葉に他ならないわけだ。しかし、ブックオフから見ればそれらは過剰でもなければ余剰でもなく、むしろ合理的でさえある。そこで生み出される空間は図書館のような「あるべき公共」をあらかじめ目指して作られるのでもなければ、コンビニのように「地域に合わせて過不足なく商品を供給する」というものでもない、独特のFCシステムの結果として自然にできあがった空間であって、それはいままでの書店空間とはことなり、ときには余剰であって、ときには非意図的であって、ときには非合理的に見える。

少しずつかもしれないが、ブックオフという「新たな公共圏」の姿がぼくたちの前にあらわれ始めたみたいだ。

(続く)

執筆者紹介

- ライター。1997年生まれ。早稲田大学文化構想学部卒業後、早稲田大学教育学術院国語教育専攻に在籍。デイリーポータルZ、オモコロ、サンポーなどのウェブメディアにチェーンストア、テーマパーク、都市についての原稿を執筆。2022年2月に初の著書『ドンキにはなぜペンギンがいるのか』(集英社新書)を発表。批評観光誌『LOCUST』編集部所属。2017年から2018年に「ゲンロン 佐々木敦 批評再生塾 第三期」に参加し宇川直宏賞を受賞。

最近投稿された記事

- 2022.05.10ブックオフは公共圏の夢を見るか番外編 ブックオフのバイブスを可視化した「3000円ブックオフ」――♨さんインタビュー

- 2022.03.07ブックオフは公共圏の夢を見るか第10回 ブックオフ肯定論を検討する(その3)

- 2022.02.01ブックオフは公共圏の夢を見るか第9回 ブックオフ肯定論を検討する(その2)

- 2022.01.12ブックオフは公共圏の夢を見るか第8回 ブックオフ肯定論を検討する(その1)