※この記事は2013年3月9日、東京・下北沢にある書店「B&B」で行われたイベント「震災復興を問いかける文字の力、映像の力」のレ ポートです。イベントは2時間にわたりました。質疑応答を含めすべてを公開いたします。ゲストのお二人の震災への思いを可能な限りリアルにお伝えしたいと 考え、会場での撮影映像の一部をご覧いただけるようにしました。

[司会:酒泉ふみ(ボイジャー)、構成:高山みのり(ボイジャー)]

——本日ゲストにお迎えするのは、小説や詩、翻訳など幅広いジャンルで活躍されている作家の池澤夏樹さん。そして、長編ドキュメンタリー映画『大津波のあとに』を発表し、上映活動を続けていらっしゃる森元修一さんです。2011年3月11日の大震災からおよそ2年目の今日は、震災に関わる作品を発表されているお二人とともに、被災地に心を寄せられたらと思います。

なぜ電子書籍の会社であるボイジャーが震災のイベントをするのかと、疑問に思う方がいらっしゃるかもしれません。実は弊社の社長と副社長があるとき、ひょんなことから森元監督の『大津波のあとに』 を見に行くことになりました。私も昨年、被災地に行かせていただきました。被災直後の現地の姿を知りたいと思って、一緒に見に行ったんです。それでふつうのドキュメンタリーとは違うことに大変驚き、監督をトーク・イベントにお呼びしたいと思いました。

お相手をどなたにお願いしたらいいかと考えていたところ、偶然にも、池澤さんが『鎮魂3.11 平成三陸大津波』 という写真集の書評を書かれていることを知りました。池澤さんとボイジャーは長年のおつきあいがありまして、1992年には『オキナワなんでも事典』、2003年には『新世紀へようこそ』という池澤さんの電子書籍を出しています。そんなご縁をたぐりながら、今日のトーク・イベントが実現しました。

森元 ぼくは池澤さんの大ファンなので、今日は大変緊張しております。

——学生時代からのファンだそうです。

森元 テオ・アンゲロプロスという監督の映画の字幕翻訳をされていたのが池澤さんでした。映画好きにとって特別な存在の監督です。池澤さんは彼の新作が出るたびに字幕翻訳をされており、それがきっかけで本も読むようになりました。

池澤 テオ・アンゲロプロス、ちょうど1年前に亡くなりましたね。ギリシャの映画監督で、日本では『旅芸人の記録』が初めての公開でした。1980年頃でしたか、それこそついこの間亡くなった高野悦子さんが岩波ホールで公開して以来、彼の映画の字幕をぼくが作っていました。

——今日は森元さんが、『大津波のあとに』のダイジェスト版を用意してくださいました。

森元さんは震災後すぐに被災地に入り、そのときの撮影をもとに「大津波のあとに」を発表。初めて手がけられた長編ドキュメンタリー映画だそうです。現在まで、国内はもとより、海外でも上映活動を続けていらっしゃいます。

森元さんは、地震の瞬間はどちらにいらっしゃいましたか。

森元 東京都内の家にいました。当時ルームシェアで借りていた一軒家がどんどん傾(かし)いでくるのを感じてテレビをつけました。中学・高校時代を静岡県で過ごしたので、ついに東海大地震が来てしまったかと思いましたが、震源は宮城県沖だということでした。東京がこんなに揺れるのなら、震源地はいったいどうなってしまっているのか。そう思った記憶があります。

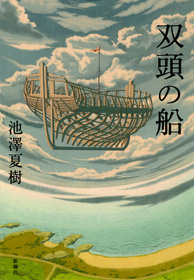

——池澤さんも震災直後の被災地に入り、半年後には長編エッセイ『春を恨んだりはしない—震災をめぐって考えたこと』 を出版。今年の2月には、被災地を舞台にした小説『双頭の船』 を発表されました。

3.11のあの時、池澤さんはどちらにいらっしゃいましたか。

池澤 四国の山の中で、のんびりとウグイスの声を聞いていました。吉野川を源流から河口まで辿ろうということを一人でやっている最中でした。地震で大変なことになっていると知り、河口まで行かずに高松へ出て、北海道の家に帰りました。

風景の中に立って、撮らされているというか、撮ってしまう(森元)

——ここで16分間のミニ上映会を行った後、お二人には詳しくお話をうかがいたいと思います。

(ミニ上映会を終えて)

森元 『大津波のあとに』は3月23日、仙台の荒浜地区の映像から始まります。震災の10日後に東京を出発し、石巻の知り合いのところを目指す過程で撮影したものです。ご覧いただいたダイジェスト版は、石巻市立大川小学校に関わる部分を中心にまとめました。

池澤 去年の暮れに『あのとき、大川小学校で何が起きたのか』という本が出ましたね。大事なことがたくさん書いてある本で、毎日新聞に書評を寄せたところです。

森元 大川小学校では、全校生徒108人のうち74人の子どもたちが津波にのまれてしまい、そのうち4人のお子さんは未だ行方不明という状況です。

池澤 釜石では、学校の管理下にあった子どもは一人も亡くなっていません。子どもたちにはずっと前から、まず逃げるんだと教えていた。みんなが走って逃げるのを見たら、他の人も大変だと思ってついてくるから。「釜石の奇跡」というけれど、奇跡というよりは教育の結果だったんですね。それとつい比べてしまいます。

森元 以前からご縁のあった石巻が被災していましたし、あれだけの出来事が起きたのになにもできず受け身でいることに耐えられなくなったということもありました。

映像に関わってきた人間として、カメラは持っていこうと思いましたが、何が撮れるのか、もし被災した方を撮るとしたらなにを聞けばいいのかはわかりませんでした。

仕事をしたことがあったテレビの関係者に撮影したものを見てもらうことは考えていましたが、テレビ局が総力を挙げて取材する中、フリーランスである自分の映像がオンエアされるかは未知数だとも思っていました。最初からドキュメンタリ-映画をつくるというつもりではなかったんです。

——映画の冒頭では、風景がノーカットで続きます。

森元 最初に撮影をした仙台の荒浜地区で自転車に乗りながら撮った移動カットです。こういう風景が終わったらカメラを止めようと思いながら撮っていたのですが、どこまで行っても終わらないんですね。そのうちにカメラを持つ手が震えて、自転車もフラフラして止めざるを得なくなりました。

あれだけの範囲が甚大な被害を受けた、そういう場所で生きている方たちの映画なんだという思いで、映画の冒頭としては少し乱暴な導入部かもしれないと迷いながらもカットせずに使い、編集も時間軸に沿ってすることにしました。

池澤 ぼくは森元さんから2週間ぐらい後、4月8日に同じ場所に行っているんです。映画の最初のほうで、郵便局の看板が倒れていましたね。まったく同じところでまったく同じものを見ています。「荒浜郵便局」と書いてあるのがすごくリアルで、しみじみと見ました。

——池澤さんも、震災直後から繰り返し被災地に入られていますね。

池澤 最初にぼくが入ったのは3月24日でした。仙台に歳をとった叔母がいたものですから。その後読売新聞の仕事で入って、変ないい方をすればハマったんです。つまり気になって仕方がなくなって、何べんも通いました。

2011年の暮れには、いちど端から端まで見てみようと、八戸からいわきまで車で走りました。4日かけて大川小学校まで南下したところで、さすがに力尽きちゃってね。すっかりきれいになり、大川小学校の建物だけが残っていて、花が飾ってありました。

森元 破壊されてしまった風景の広大さを伝えるにはどうすればいいかと考えて移動撮影していく。風景そのものに撮らされているというか、撮ってしまう。

他の方の被災地での映像を見ていても、多くの方が横移動で風景を撮っている。それを見るたびに、同じように撮らされているのかもしれないと想像してしまいます。

池澤 映画を見て、あのときのリアリティを思い出しました。ずっと風の音がしていますね。ああ、こんなふうに風が吹いていたなと、あのときへ戻りました。

忘れてはいけないものを見て、それをいったんしまっておいて、もう一度持ち出して見たような、不思議な懐かしさでした。「自分はこれを見たぞ」というのが大事なことだと、改めて考えました。

森元 風の音は、あえて整音することはしませんでした。音楽やナレーションの使用を含めて技術的な加工は極力しないでいこうと。

ぼくは劇映画の出身なので映像を劇化、つまりドラマチックにする技法も学んできたのですが、そういうことをしてはいけない映画だと思いました。

たくさんの春の星が、一人ひとり亡くなった人に見える(池澤)

森元 震災後すぐにテレビでヘリコプターから撮影した津波の俯瞰映像が流れました。リアルタイムの映像です。実際にその場に立ってみると、においや風も含め、あの映像ではわからないものがありました。

風景を撮りながら、ふと足元を見る。すると貯金通帳やお茶碗など普段なら大切にしまってあるものが風に吹かれているんです。たしかにここで人々が生活していた、という思いがしました。

——映画の中で、みなさんが小学校の卒業証書を探している様子も印象的でした。

森元 先ほどのダイジェスト版で、ロッカーをこじ開ける作業を見守っていたのは、大川小学校に通っていた女子児童のお父様です。卒業証書が見つかるかもしれないということでしたが、結局、あの中にはありませんでした。

池澤 照井翠さんという俳人の方が、去年『龍宮』 という句集を出しました。その中にこんな句があります。

卒業す泉下にはいと返事して

「泉下(せんか)」とはあの世のことです。照井さんは高校の先生で、今回の震災と津波で教え子を亡くされています。卒業式で一人ひとり名前を呼ぶでしょう。そうすると向こう側の世界から返事がある。

こんな句もあります。

春の星こんなに人が死んだのか

春の夜空には、星がたくさん見えますね。それが一人ひとり亡くなった人に見える。死者2万人という抽象的な数字ではなく、星の一つひとつだと。きれいだけれども、もう手が届かないところへ行ってしまったという感じがあります。そんなことも思い浮かびました。

森元 そこに一人ひとりの生活があったことをどう伝えたらいいのか。お話をうかがうしかないと思い、お会いした方々それぞれにその場でお願いしました。

カメラの前で話すのはただでさえプレッシャーですし、ましてや震災2週間後という状況です。それでも拒絶より、お話ししてくださった方のほうが多かった。

だからぼくがつくった映画というより、映っている方々と一緒につくった映画ではないかという思いがあります。

本編の最初のほうである男性が、お子さんが流されたというお話をしてくださいました。泣き叫ぶわけではなく、はにかみながら複雑な表情で語っていらっしゃいました。撮影をしながら直感的に、これはナレーションやテロップをつけてはいけない、と思いました。

その前の時点まではテレビで使用する可能性がゼロではないと考えていたのですが、それには適さないだろうと。ニュース映像として、ある種のわかりやすさを求められてしまうと、がんばっている姿や悲しんでいる姿を強調せざるを得なくなるのではないかと考えたんです。

当時はすでにもう、遅いのかもしれないという思いがありました(森元)

森元 ぼく自身が目撃したもの、うかがったお話を自分一人に封じ込めておくことはできないと思いました。被災してしまった方々の語りをできるだけ長く見てもらいたい、そのためには自分でまとめるしかないと。一人で撮影して、編集も自分でしました。

ですからこの映画がどういう意味を持つのかは、見てくださった方々のご意見を聞いて気づかされる部分もあります。

——映画は2011年8月に公開されましたね。

森元 タイミングやスピードは、たしかに意識していました。テレビの世界では、大きな話題でも半年後には消えてなくなることもあります。ぼくの友人が当事者として関わったイラク人質事件のときもそうでした。

あるテレビ関係者の話では、2011年の7月頃から震災関連の映像を流すと視聴率が落ちるようになったそうです。映画の公開が8月でしたから、もうすでに人々の関心が離れ始めているのかもしれないと思ったりもしました。

——反響はいかがでしたか。

森元 最初は1日だけの上映を予定していました。それが予想外の反響をいただいて、いろいろな場所で追加上映することになり、ここまで続いています。

今年は月命日の前後、できれば11日に、手作りの上映会をやっていきます。

震災直後は辛くてテレビが見れなかったので、初めて当時の映像を見たという方もいました。東北にゆかりのある方、ボランティアで被災地を訪れた方々も来てくださっています。自分が住んでいた、あるいはボランティアで行った場所が、2011年3月はこういう状況だったんですね、とおっしゃっていました。

そして自分がその場に立っているようだったという感想が多かったです。少しでもぼくが見たものを追体験してもらうということは意識しながらつくっていました。

池澤 そのときどきで見たものについて、短い文章を新聞などに書いていました。自然のこと、原発のこと、それからたくさん人が死んだことを、ぼくはどうやったら受け止められるのかと。テーマに則っていくつかのチャプターにまとめながら、ほぼ全体を書き直してできた本です。

——出版のペースとしてはかなり速かったと聞きました。

池澤 半年目に出したいと思って、ちょっと急いだんですね。そのタイミングでしかわからないことが多々あるだろうから。それで9月11日、9.11に出版しました。

これは気をつけて言わなきゃいけないけれど、一種の震災ハイのような気持ちでした。ともかく見なきゃいけない、考えなきゃいけない、はやく書かなきゃいけない。このときに日本にいてよかったと思いました。これは見なきゃいけないことなんだ、と。

——鷲尾和彦さんというカメラマンの方が撮影された写真も多く収められています。

池澤 新聞の取材で一緒になったのをきっかけに、その後も一緒に通った仲間です。

何べんも行くうちに、がれきはずいぶん片付いて、ススキが生えてくる。あるいはセイタカアワダチソウが生えてくる。すると唯一残った建物の四角い土台が、墓みたいに見えてくる。たまたま縁(えにし)ができてしまって、お墓に通っているような感覚です。

ぼくの中で考えなきゃいけないものとして最後まで残るのは、あれだけの人が亡くなったことなんですね。だから森元さんが毎月の命日である11日前後に上映するのは、似たような感じかなと思います。もちろん原発の問題も考えるし、行政の無能に対する怒りもあるけれども、いま聞こえているのは死んだ人たちの声のような気がします。

「どんな体験をなさったんですか」とは、ぼくは聞けなかった(池澤)

——何度も通ううちに、ご自身の中に変化はありましたか。

池澤 変化というよりも、自分の中に次から次へ入ってくるものがあって、なんとか整理しようとするんだけど整理がつかない。本を書くのはそれを整理するためという気もします。

いろいろな目に遭った人と会う中で、「なんでおれがこんな目に遭わなきゃいけないんだ」と恨み言を言った人は一人もいませんでした。みなさんからエピソードを聞くでしょう。それを自分の中に置いておいて、それで本も書けるわけです。

——本を読んで驚きました。池澤さんが、避難所を回るトラックの運転手をされていたとは。

池澤 しません? ふつう(笑)。ぼく、車の運転は好きですし、たいていの取材でもレンタカーを借ります。

東北では、避難所に日用品を届けるボランティアに参加して、運転手をしていました。ダイレクトに「どんな体験をなさったんですか」とは、ぼくは聞けなかったものだから。みんなが暮らしている避難所も私的な空間で、ずかずか入れない。物を持って行けば話ができると思いました。

森元 ぼくも、あの時期にカメラを持って撮影することの意味を考えました。自分にカメラを向ける資格があるかないかでいえば、たぶんない。

けれども2011年の3月は、明日がどうなるかわからない、それどころか1時間後がどうなるかもわからない、そんな切迫した時期だと感じていました。余震も強く続いていましたし、もう一度原発が爆発したら、東京と東北が分断されて行き来ができなくなるかもしれない。大げさにいえば、遺言を残すかのように撮らずにはいられない気持ちがありました。

撮影当時に出会った方々と再会すると、いまのほうがどんな言葉をかけるべきか迷うことがあります。

池澤 「がんばろう」とは言えないですね。「がんばってください」も言えない。

森元 「がんばらないでいいんですよ」もふさわしい言葉なのかわかりません。自分が出会った人たちのことをどう伝えていけばいいのかということはすごく悩みます。

池澤 でもあそこにいらして「お話聞かせていただけますか」と言って、相手が「はい」と言ったらカメラを向ける。その人がいま言いたいことを記録してくるというのは、大事なことでしたよね。この人はこのとき、こういうことばで自分を伝えたんだなと思って、一種共鳴、共感しました。こうやってみんなで見られたことはとてもよいことだと、ぼくは思います。

「よいことだと思います」というのは、「よくやったね」ではなく、この先何年、何十年も意味があるだろうということ。話した人たちも、自分のことばや表情が残っていることをよいと思うだろうと想像します。

森元 ありがとうございます。そうであれば、とてもいいのですが。

いつか撮影をした町で上映するときがくるかもしれませんが、いまはまだそれがいつなのかわかりません。だからこそいまは被災地を心理的、物理的にとおく感じてしまう人たちに映画を見てもらえたらと思っています。

作家の方たちは、震災をどんなふうに語っていくのだろうか(森元)

——森元さんは池澤さんの文章や本を読まれて、どんな感想をお持ちになりましたか。

森元 4月にいったん東京に戻ったとき、池澤さんが書かれた読売新聞の記事を読みました。これから作家の方たちは震災をどんなふうに語っていくのだろうか、いつかフィクションの形になるのだろうか、という思いを持ちました。

ぼくは大川小学校の検証委員会や原子力規制委員会も傍聴しているのですが、そこではだれがだれに向けて語りかけているのかわからない、耳をすり抜けてしまうことばが語られることがあります。そうじゃないことば、心に響くことばを聞きたいと、みなさん思っているはずです。先日発表された池澤さんの『双頭の船』は、そんなことも考えながら読ませていただきました。

池澤 それが変な話でねえ。よくわからないうちに小説が始まっちゃったんですよ。

取材の仕事で瀬戸内海に行き、フェリーボートを見ました。頭と尻尾の区別がなく、前にも後ろにも走れる船です。昔何べんも乗っていたので懐かしく見るうちに、こんなに小さな船が三陸まで行って、ボランティアのお手伝いなんかしたらどうかと思いついた。

小説は、ふつうはもう少し先まで考えてから書き始めるんです。でもそのときはとにかく行かせてやりたくて、その船にいい加減な若い男を一人、ポンと乗っけてみた。海津知洋(かいづともひろ)、さんずいが三つもつく男です。ぼくは二つです(笑)。そして船を出してやったら、次から次へ変なやつが来て、ドヤドヤと大騒ぎ。

——3.11後に初めて書かれた長編小説ということで身構えて読んだら、意外にも楽しい小説でした。

池澤 マジック・リアリズムといってもいいかもしれない。東北でいろいろなことを見たり聞いたり、体験したりしたものが、何らかの形で素材として流れ込んできました。まったく深刻な話ではない。おふざけもいいところ。でもそうじゃないと書けなかったんです。

森元 明るいトーンのお話だから書けたというのが、逆にその背後にいろいろなものがあるのかなと感じました。

池澤 沖縄の大衆演劇の宣伝文句に「かんなじ泣かします、かんなじ笑わします」というのがあります。かんなじとは「必ず」。笑いと涙が両方が入っている。そういうものを書きたかった。

森元 アンゲロプロスの映画にも感じるのですが、相反するものや容易に結びつかないと思えるものが論理を越えて結晶する瞬間があって、そういうところに表現の力を感じました。

池澤 映画でも小説でも、ストーリーとか意味とか、思想とかよりも、まず文体だと思うんです。スタイル。

先ほどのダイジェスト版を見ていて、おそらく無意識だろうけれども、森元さんのスタイル、文体にはテオ・アンゲロプロスが入っていると思いました。あの、ヘルメットをかぶって交通整理をしていた人の長い語り。テオの『旅芸人の記録』の中でもモノローグが出てくるでしょう。テオの映画はとても変でね、いきなり一人が立ち上がって、長いモノローグを始めるんです。それを思い出しました。

森元 やはり見てきたもの、聞いてきたもの、読んできたものは無意識に出てきてしまうのかなと思います。

2011年の春って、 最終的には桜でしたよね(池澤)

池澤 それから、あの水。静かな水面に風景が映って、そこをゆっくりトラベリングしていくという場面がありましたね。

森元 不謹慎で誤解を招く言い方かもしれませんが、自然の美しさというものは被災地となってしまった場所であっても存在すると感じることがあります。

池澤さんの『やがてヒトに与えられた時が満ちて……』を読んだときに、人智を超えて自然があり、人間が喜んだり悲しんだりするのとはまったく別の次元で宇宙は運行しているという世界観を感じました。こういう地震や津波も、人智ではなんともし難い。

池澤 『双頭の船』の中で、船が最後に「さくら丸」という名前になります。なぜ桜かというと、結局2011年の春って、最終的には桜でしたよね。

昔の和歌にこういうものがあります。

深草の野辺の桜し心あらば今年ばかりは墨染に咲け

大事な人が亡くなった後で悲しい気持ちでいるのだから、派手な色の桜は見たくない。墨色の、喪服の色で咲いてくれという歌です。それもそうだ、うまい言い回しだと思った。

だけど実際にあのとき、4月に桜が咲いたら、みんなほっとしたんですよ。自然はひどいことをするけれど、その一方で桜も咲かせる。人間のためなんてこれっぽっちも思っていない。その無関心が、恨みにもつながるし救いにもつながる。

石巻でも釜石でも、町の真ん中に大きな船が入り込んだまま居座ってしまって、その上で桜がきれいに咲いているという、不思議な光景を見ました。あれが自然なんだなあということも考えたわけです。

森元 ありましたね。

池澤 『春を恨んだりはしない』という本のタイトルは、ポーランドの詩人、シンボルスカの詩の一節からとりました。彼女が夫を亡くしたときの詩です。夫がいないのに春はめぐってきて、きれいないい気持ちの季節になった。そのときに「春を恨んだりしない」というのは、先ほどの話とまったく同じです。

どこかで、芸術の力を素朴に信じているところがあるんです(森元)

——ここで会場のみなさんからも質問をいただきたいと思います。お二人に質問のある方はどうぞ。

質問1 星の雑誌を編集しています。3.11のときに、福島の「星の村天文台」で望遠鏡が大破するということがありました。それが2012年5月に復活しています。代表の方からは、何よりも地元の方の要望が大きかったと聞きました。それまで私の中で星を見るというのは、衣食住が足りた上で楽しむものだと思っていたので、その事実に驚き、感じるものがありました。

被災地に足を運ばれているお二人におうかがいさせてください。生活を元に戻すこと以外のことでも、なにか心を砕いていきたいと思われたことはありますか。

池澤 「人はパンのみにて生くるにあらず」ということばがあります。やはり心の拠り所みたいなものがある。星が大事だという人はたぶんいるだろうし、先ほどの桜もそうだと思います。

桜でいえば、津波が到達したラインに沿って桜を植樹するというボランティア活動をしている人たちがいます。何十年か経ったら、ずらっと並んだ桜で、ここまで波が来たとわかる。波が来て止まったということは、そこは傾斜が急なんです。だからぶつぶつ言うんですよ、桜が植えにくいって(笑)。そう言いながら、みんながんばってやっていましたよ。やはり手応えのあることなんだろうと思いました。

森元 被災地で移動図書館のボランティアをする知り合いがいます。すごく喜ばれるそうなんですね。避難所で歌手の方が歌われたり、コメディアンの方がみなさんを笑わせたりする様子も報道されました。それに比べると、映画は重いメディアだなと思います。電気が必要で、機材のセッティングも必要ですから。それでも多くの映画人が被災地に行き、発言もされています。

芸術の力というと大仰ですが、ぼくはどこかで、芸術を素朴に信じているところがあるんです。ぼく自身がそれに勇気づけられて生きてこられたので。

池澤 機会があればなるべく伝えたいと思ってきましたし、原稿を頼まれてフランスの新聞にも書きました。フランスは地震のない国ですから、地震の説明から始めるんです。まず地面が揺れ出して、それがだんだん大きくなって、不安に駆られているうちにだいたいおさまる。おさまらなかったら家具が倒れて、高速道路がひっくり返って、そのうちに津波がくる、と。

ただ内戦や別の種類の災害など、形を変えた「最悪」は世界中であるわけです。それらに対してどう手を差しのべるか。どう耐えるか。

もちろん無関心はあるし、そういうときを利用して金儲けしようとする悪いやつはいるし、とんでもないことを起こしながら、平気な顔で言い逃ればかりする某電力会社もある。さまざまですけれども、他者の苦しみを共有しようという姿勢が、人間にはあると思います。

森元 『大津波のあとに』は、北京やパリでも上映していただきました。北京での上映には立ち会うことができたのですが、中国の方たちもとても熱心に見てくださいました。

被災地取材で日本に行ってきたという中国のテレビ局の方もいらして、感動したとおっしゃってくださいました。それはきっと人間を見たからだと思うんです。風景にどんなにインパクトがあっても、結局は人の映画でなければいけないと痛感しました。

国境や言葉の壁など、かんたんに越えられない部分もありますが、人間が人間に共感する力は確実にあるはずだと思います。

質問3 来週から夫が、石巻へボランティアに行きます。気をつけたほうがいいこと、持っていったほうがいいものなど、アドバイスがありましたらお願いします。

池澤 当時とは状況もだいぶ違いますので、持っていったほうがいいものはとくに思いつきません。

まずいらしてみて「なにがないですか、なにが欲しいですか」と質問して、そこから動き出す。お手伝いに行くのだけれど、とりあえずは受け身で行ってみる。

たぶん「来ました」というのが、最初のことばになるでしょうか。

森元 ある石巻の方が「仙台の人はもうおれたちのことを忘れてるんじゃないか」とおっしゃっていました。少なくともその時点でその方はそう捉えていた。

同じ宮城県内でもそういう複雑な状況が生まれています。ほかの場所でも、自分たちのことはもう忘れられていると、どこかで思っている人が少なくないのかもしれません。

ですから関心を持ち続けたり、可能であれば現地にうかがってみることが第一歩ではないかと思います。

——最後に私からも。お二人の今後の活動についてお聞かせください。

池澤 自分と三陸とのつきあいがどう変わっていくのか、あるいはどう続いていくのか、実は全然見えていません。自分の中の東北がどう変わるか、自分で見ているようなところです。

森元 長いスパンで考えると、フィクションという形で描くことも頭の隅にはあります。『双頭の船』が明るいトーンだったから可能だったように、辛いだけのレポートばかりでいいのだろうか。ただ、生半可な気持ちではできません。

どこに進めばいいんだろうというのを、上映会でみなさんにお会いしながら模索しています。

——私たちもこうして映画を見たり、お話を聞いたり、本を読んだりしながら、また考えていきたいと思います。本日はありがとうございました。

【出演者プロフィール】

池澤夏樹 (いけざわ なつき) 1945年、北海道帯広市生まれ。小学校から後は東京育ち。以後3年をギリシャで、10年を沖縄で、5年をフランスで過ごし、現在は札幌在住。1987年に『スティル・ライフ』で芥川賞を受賞後、『マシアス・ギリの失脚』『花を運ぶ妹』『静かな大地』『キップをなくして』『カデナ』など、数多くの作品を発表。東日本大震災に関わる著作として『楽しい終末』、自然と人間の関係を扱った『母なる自然のおっぱい』、天災をテーマとした『真昼のプリニウス』、風力発電を書いた『すばらしい新世界』、並びにその続編『光の指で触れよ』など。

公式サイト「Cafe Impala」 :http://www.impala.jp/

森元修一 (もりもと しゅういち) 1970年鹿児島県生まれ。父親の転勤に伴い、静岡県、沖縄県、山口県などで育つ。東洋大学文学部インド哲学科を卒業後、アニメ制作会社サンライズを経て、フリーの助監督として池田敏春、小林政広、瀬々敬久などの作品に参加。2003年、戦争前後のイラクを取材し、雑誌・テレビなどで発表。2011年8月に初の長編ドキュメンタリー「大津波のあとに」を発表し、日本映画復興会議奨励賞を受賞。

『大津波のあとに』公式サイト :http://farther-on.com/o273/

.jpg)