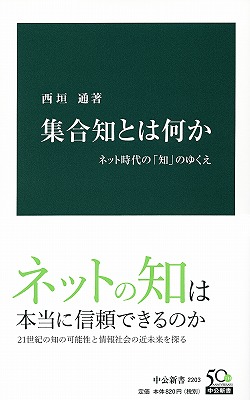

西垣通氏が今年の2月末に上梓されたばかりの『集合知とは何か – ネット時代の「知」のゆくえ』を手に取ったのは、いつも知的興奮を与えてくださる佐々木裕一氏のブログでのこの記事がきっかけだった。私がこれから書こうとしている文章は、言うなれば佐々木氏への「返歌」である。

インターネットの利用が普及し、CGMやSNS、ユビキタスコンピューティング技術などが私たちの日常にますます浸透し、リアルとバーチャルという旧式な二分法が崩壊しつつある時代、そして日本においては東日本大震災という大きな試練を乗り越えようとしている現在。それは、トップダウンで硬直的で権威主義的な専門知への失望と、ボトムアップで弾力的で“民主的”な集合知の形成への期待がますます高まりつつある時代でもある。

「主観値」と「客観知」を橋渡しする「二人称の知」

西垣氏が訴えているのは、いわゆるクオリアが支える一人称の「主観知」から、社会で共有することが不可欠となる三人称の「客観知」を導くことの複雑さと難しさであり、その両者を橋渡しするための、対話によって構成される「二人称の知」の重要性だ。

西垣氏が訴えているのは、いわゆるクオリアが支える一人称の「主観知」から、社会で共有することが不可欠となる三人称の「客観知」を導くことの複雑さと難しさであり、その両者を橋渡しするための、対話によって構成される「二人称の知」の重要性だ。

インターネットは、確かに個人にとっての対話の可能性というものを飛躍的に拡大するツールである。有名人のTwitterアカウントをフォローして、何かメンションすれば、思いがけず返事がもらえることだってあるかもしれない。しかし、それを「知」の形成へとつながるような性質を備えた対話に発展させることは簡単ではないだろう。

ネットの力を借りて、いったい誰と対話するのか。

その人と対話する自分はどのような人間であるべきなのか。

その問いかけは、情報学の垣根を越えて、哲学や生物学といったさまざまな学問領域へ、そして人間の意志と倫理の問題へまでも広がっていく。

本書で紹介される西川アサキ氏の『魂と体、脳 – 計算機とドゥルーズで考える心身問題』での数理的シミュレーションが示すのは、多数のモナド(単子)が相互に対話を行なった結果、そこに中枢としてのモナドが自然発生する、つまり複数のモナド間に支配/被支配の関係が生じるという事象だが、より重要なのは、それが「開放系システム」と「閉鎖系システム」との間に本質的なダイナミクスの違いがあることを抉り出しているという点だ。

開放システム(透明な世界)はわずかな外部環境の変化に過敏で、グローバルな状況が非常に不安定になる(というか極端にブレやすくなる)。ITへの依存をますます強めている高度情報化社会に生きる私たちは、ともすればこちらの方向へ過度に引きずられてしまう。が、閉鎖システム(不透明な世界)では、個々人が自らの世界観を保守的に維持しようとするため、より頑健で安定しやすくなる。グローバルな状況としては、多元的/相対的な価値観が並立しつつ、相互にすり合わせが行なわれてほどほどに変動し共有されていく。

したがってITの活用が、ただ闇雲に人間や社会のオープン化/フラット化だけを目的とするのは望ましくないことがわかる。それは、人間の機械化や、コミュニケーションの硬直化につながる危険があり、実際に現在のネットで生じているさまざまな問題もおそらくそこに起因している。

人間も社会も、本来は自律的で閉じたシステムである。「閉じた存在同士の対話協調」が、昔から人間社会の安定性と動的適応性の両方をともに支えてきた。だからこそ、その自律性や閉鎖性は尊重した上で、よりよいコミュニケーションを促進できるようにITを活用していくという、発想の転換が求められている。

閉鎖性が多様性を生む

「閉鎖性」のもうひとつの大きな価値、それは「多様性」を生む要因となるところにある。『「多様な意見」はなぜ正しいのか ― 衆愚が集合知に変わるとき』の著者、数理社会学者スコット・ペイジが「多様性予測定理」と呼び、西垣氏が「集合知定理」と呼ぶ以下の式が本書で簡単に解説されている。

集団誤差=平均個人誤差−分散値

この式が意味するのは、集団に属する各個人の推測の誤差(第一項)が多様性(第二項)によって相殺されれば、結果的に集団としては正解に近い推測ができるということだ。つまり以下の両方が満たされていれば、「集合知」の利点が活かせる。

(1)その集団が均質ではなくさまざまな推測モデルを持つ多様な個人の集団であること(第二項が大きくなる)

(2)各個人の推測モデルの質が良いこと(第一項が小さくなる)

したがって、非常に戯画的な言い方をすれば、

「誰もが同じような情報を見聞きして似たり寄ったりな考え方にとらわれ、あるいは他人の意見に振り回され、目に見えやすい単純な多数決でものごとを評価しているような世の中」

では、真に価値のある集合知が生まれる見込みは限りなく薄いだろう。もし現在、ITが不幸にもその傾向を助長してしまっている側面があるのだとしたら(たぶん確実にある)、それをなんとか軌道修正しなくてはならない。わたしたち人間一人一人の多様性と、自分の頭で判断する力を確かなものにすること。それが、これからのITに求められる役割と言ってよいだろう。

先ほど書いた「人間も社会も、本来は自律的で閉じたシステムである」というフレーズの土台となっているのは、マトゥラーナとヴァレラによるオートポイエーシス理論である。本書ではそれを含め、ルーマンの機能的分化社会理論、フェルスターの二次サイバネティクスなど、分野を横断したいわゆる「ネオ・サイバネティクス」という新たな学際的分野が重要なバックグラウンドとなっている。それに加えて、ポラニーの暗黙地理論や、ユクスキュルの環世界理論、果ては小説『ドーン』で平野啓一郎氏が提示した「分人主義(dividualism)」の概念なども密接に絡んでくることになる。

オートポイエーシス理論を日本に知らしめたことで知られる哲学者、河本英夫氏が鋭く説かれているように、個人という構成素からより高次の社会というオートポイエティックなシステムが形成され、自律的に作動し始めると、その構成素は人間ではなくコミュニケーションへと変わる。

しかも、一人の人間が複数の社会組織に参加するようになると、組織ごとに別の心的メカニズムに基づく言動が行なわれるようになる。もともと、昔から心理学や精神医学の分野で観察されてきた事実からもわかるように、人間の心と身体は必ずしも一対ではない。その事態が、社会の複合化に伴ってより一般化したことで、「分人」の存在はいまや多大なリアリティを伴っている。近代的な「首尾一貫した主体的個人」とは、もはや現実離れしたモデルとなりつつある。

人間は、複数の「分人」の集合体としての、オートポイエーシス的システムである。そしてもちろん、人間は機械ではない。

| 人間/生命体 | 機械 |

|---|---|

| オートポイエーシス的システム | アロポイエーシス的システム |

| 自己創出的 | 異種産出的 |

| 外部からの設計指示が不要 | 外部からの設計指示通りに作動する |

| 自律的(autonomous) | 他律的(heteronomous) |

| 個体のコンテクストに依存して作動する | 既定の法則に従って作動する |

西垣氏は、社会的組織もその構成メンバーと同じく一種のオートポイエーシス的システム(APS)とみなす。ただし、両者は通常の階層関係と違って作動上の非対称関係にあり、物理的な包含関係を持たないと考え、これらを「階層的自律コミュニケーションシステム(HACS)」と呼んでいる。

個人のレベルでのHACS間のコミュニケーションが成立するには、社会というHACSが必要になる。また、コミュニケーションとは瞬間的に成立するミクロなイベントなので、それだけでは客観知識の形成には至らない。プロパゲーション(意味伝播、コミュニケーションの蓄積によるHACSの記憶(意味構造)の漸次的な変化)というマクロなイベントが不可欠とされる。

ポラニーの暗黙知理論では、人間の知の本質的な構造は「諸細目(particulars)」という近接項と「包括的存在(comprehensive entity)」という遠隔項の二項関係からなるダイナミクスであり、暗黙知とは「二つの項目の協力によって構成されるある包括的な存在を理解すること」とされている。

西垣氏は、「暗黙知というのは、決して固定的に認識できない知というわけではなく、むしろ、包括的存在を認識するというダイナミクスの中で、いわば意識から隠れてしまう知のことを指している」と言い換えているが、これはつまりコミュニケーションというものが単なる「腹の探り合い」や「揚げ足取り」に堕すことなく、プロパゲーションを通じて(疑似的)客観知識の共有/蓄積による集合知という「包括的存在」を形成していく、その一つの側面をわかりやすく示して いると言えるだろう。

「パイプ」から「るつぼ」へ

西垣氏の基礎情報学の観点からすれば、社会的HACSにおける「観察記述者」の機能を高めるためのIT利活用が重要ということになる。それは、暗黙知のダイナミクスを必要に応じて分析し明示的に表現するようなツールやデバイスという形で実現していくことになる。

人間に取って代わる機械ではなく、新たな形で人間の活動に融合する機械こそが、わたしたちが社会の中で生きるための「集合知」の形成に役立つはずなのだ。

そして西垣氏が痛いほどの切実さをもって訴えるように、「人間を開放システムとみなす議論は、一見合理的なようで、生命体と機械の境界を曖昧にするため、結局われわれの生命力を枯渇させてしまう」。確かに、ITに過剰に依存した情報化社会で伝達されているのは、実は「情報」ではなく、単なる「刺激」 としての「記号」にすぎないことも多い。

西垣氏の基礎情報学では、生物が外界から不断に取り込んでいるのは情報ではなく「刺激」であり、それが生命体の内部で生起し形をとったものを「生命情報」と呼ぶ。それを社会で通用する記号(言語やイメージ、ジェスチャなど)を用いて表現したものが「社会情報」であり、そこから意味内容を一時的に分離 (捨象/潜在化)し、時空間に依存せずに伝達や保管が可能と考えられる記号だけにしたものを「機械情報」と定義する。

ひとくちに情報といってもその本質は決して一様には捉えられないことを、特に自分のように情報アーキテクチャという仕事に携わる者がきちんと理解する努力を怠ってはならないだろう。

そして、開かれた存在として他律的に決まった入出力を行なうだけの機械のような人を、たとえば「パイプ」にたとえるなら、本来のように閉じた存在として自律的に類推や微調整、柔軟な判断ができる人は「るつぼ」のような存在と言えるかもしれない。

願わくば、日々洪水のように押し寄せる最新のストリーム情報をただ右から左に消費する「パイプ」ではなく、自分なりに確かな価値を認めることができる情報を探り出しては自分の中に取り込んで撹拌し熟成していく「るつぼ」として生きていきたい。人間はただの入出力装置ではないのだから、あるインプットに対して、一定の因果関係に基づいたアウトプットをするだけが人生であるはずがない。もちろん、APSには入出力という概念そのものがないのだから、本来はそれらを生存戦略上の義務や前提とする必要すらないはずだ。

それでも、日々生きていくうちに、ひとりの人間という「るつぼ」におさまりきれずに溢れ出すものは必ずある。それは、決してコンピューターが計算して完全に予測することはできない何かだ。

そういうものこそが、わたしたちの社会の基本要素となり、集合知の基盤となる「対話」のきっかけとして伝え合い、共有する価値のある「情報」となるのではないだろうか。

※この記事は浅野さんの個人ブログ「IA Spectrum 情報アーキテクチャの過去・現在・未来」の2013年5月15日のエントリーを転載したものです。

■関連記事

・ハフィントン・ポストにみる「編集」の未来

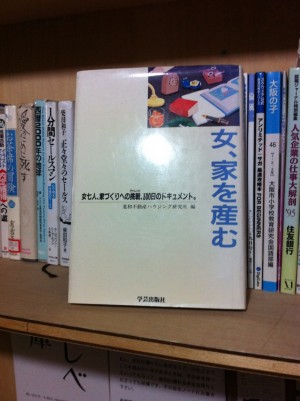

・本の未来とは社会の未来である