7月に入りました。まもなく東京国際ブックフェア&国際電子出版EXPOですが、これについてはあらためて別の記事で告知することにして、今日は先週末の6月29日に行われたあるシンポジウムを受けて考えたことを書いてみたいと思います。それはTPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPPIP)[*1]と講談社 現代ビジネスが共催した、シンポジウム「日本はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?」です。

このシンポジウムは、MIAU代表理事でもあるジャーナリストの津田大介さんが司会をつとめ、以下の各氏が登壇しました。

・赤松健(漫画家、Jコミ代表取締役)

・太下義之(三菱UFJリサーチ&コンサルティング主席研究員/芸術・文化政策センター長)

・富田倫生(青空文庫呼びかけ人)

・野口祐子(弁護士、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン常務理事)

・八田真行(駿河台大学経済経営学部専任講師、MIAU幹事会員)

・福井健策(弁護士、日本大学芸術学部客員教授)

シンポジウムのテーマについては、TPPIPのサイトにある以下の文言が簡潔に伝えています。

遂に政府が交渉参加を表明したTPP(環太平洋経済協定)。7月に実際の交渉入り後、日本に残された協議期間は極めて短いと予測される。更には対EU、対中韓のFTAやRCEP(東アジア包括経済連携)など、多国間貿易協定交渉の時代を迎える日本。

TPP等の貿易協定では、「非関税障壁の撤廃」により日本の知財・情報政策も様々な影響を受けると言われる。TPP交渉でも権利強化を求める米国と他の交渉国との対立が伝えられ、「知財では米国孤立」(日経3月5日)との情報もある。しかし、政府の交渉方針はいっこうに見えてこない。

いったい日本は何をゴールに、どう交渉すれば良いのか?

著作権保護期間の延長問題では、「死後50年対死後70年」で参加国が2分される。コンテンツが最大の輸出産業である米国は、EUと共に他国に延長を求めて来た。他方、知財立国・クールジャパンを目指しつつ、現状では著作権使用料だけで年間5800億円もの巨額の貿易赤字を生み出し続ける日本。更には、「非親告罪化」「法定賠償金」など二次創作の現場への影響も懸念される論点もある。

引用文中のリンクは、登壇者の一人である弁護士の福井健策さんによる、TPP米国知的財産条文案(2011年2月10日版)の抄訳を含むコラムです。また当日の議論については、こちらのトゥギャッターやInternet Watchのこの記事がよくまとめてくれています。こうした貴重な報告がすでにありますので、以下ではこのシンポジウムを会場で聴いた私にとって、印象的だった言葉を紹介することで報告にかえたいと思います。

[*1]訂正:TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム(thinkTPP)は、特定非営利活動法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパン、thinkC(著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム)、MIAU(一般社団法人インターネットユーザー協会) の3団体によって設立されたもので、このシンポジウムはthinkTPPと講談社 現代ビジネスの共催によるものでした。

青空文庫の新規公開作品が20年止まる

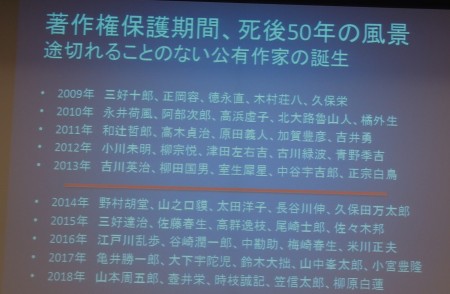

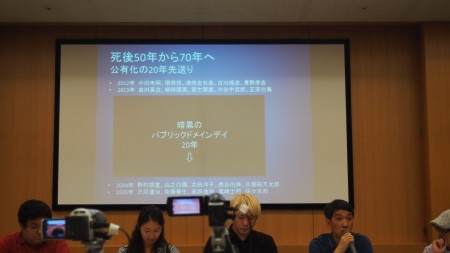

登壇者の一人である青空文庫呼びかけ人の富田倫生さんは、TPPにより著作権保護期間が現在の50年から70年に延長されることへの強い懸念を表明しました。富田さんによれば、毎年1月1日を「パブリック・ドメインデイ」と呼ぶ習慣があるとのこと(2010年の元旦には「マガジン航」でもこの日についてのコラム「新年にパブリック・ドメインについて考える」を書きました)。

2013年のこの日には、柳田國男や吉川英治といった人の著作物がパブリック・ドメインとなりました。3年後の2016年には谷崎潤一郎、江戸川乱歩といった大物作家の著作権保護期間が切れます。著作権保護期間が70年に延長されると、谷崎や乱歩の著作権保護期間が切れるのは2036年まで待たなければならなくなり、青空文庫の活動には大きな障害となります。このことをさして、富田さんは「暗黒のパブリックドメインデイ」が20年続くと表現しました。

また富田さんはシンポジウムの最後に、表現者の作品と社会の関係がどうあるべきかという問題は、TPPという経済の枠組みだけでは語り尽くせない、かりに著作権保護期間が延長された場合も、文化をめぐる戦いはそこで終わることはない、と宣言しました。[*2]

[*2]:シンポジウム時の映像が全面公開されたので、記事中に埋め込みました。

この言葉に先立ち、富田さんは青空文庫にも収められている芥川龍之介の「後世」という文章を読み上げました。短い文章なので、ここでその全文を引用します。

私は知己を百代の後に待たうとしてゐるものではない。

公衆の批判は、常に正鵠を失しやすいものである。現在の公衆は元より云ふを待たない。歴史は既にペリクレス時代のアゼンスの市民や文芸復興期のフロレンスの市民でさへ、如何に理想の公衆とは縁が遠かつたかを教へてゐる。既に今日及び昨日の公衆にして斯(か)くの如くんば、明日の公衆の批判と雖も、亦推して知るべきものがありはしないだらうか。彼等が百代の後よく砂と金とを弁じ得るかどうか、私は遺憾ながら疑ひなきを得ないのである。

よし又理想的な公衆があり得るにした所で、果して絶対美なるものが芸術の世界にあり得るであらうか。今日の私の眼は、唯今日の私の眼であつて、決して明日の私の眼ではない。と同時に又私の眼が、結局日本人の眼であつて、西洋人の眼でない事も確である。それならどうして私に、時と処とを超越した美の存在などが信じられやう。成程ダンテの地獄の火は、今も猶東方の豎子(じゆし)をして戦慄せしむるものがあるかも知れない。けれどもその火と我々との間には、十四世紀の伊太利なるものが雲霧の如くにたなびいてゐるではないか。

況んや私は尋常の文人である。後代の批判にして誤らず、普遍の美にして存するとするも、書を名山に蔵する底の事は、私の為すべき限りではない。私が知己を百代の後に待つものでない事は、問ふまでもなく明かであらうと思ふ。

時々私は廿年の後、或は五十年の後、或は更に百年の後、私の存在さへ知らない時代が来ると云ふ事を想像する。その時私の作品集は、堆(うづだか)い埃に埋もれて、神田あたりの古本屋の棚の隅に、空しく読者を待つてゐる事であらう。いや、事によつたらどこかの図書館に、たつた一冊残つた儘、無残な紙魚(しみ)の餌となつて、文字さへ読めないやうに破れ果てゝゐるかも知れない。しかし――

私はしかしと思ふ。

しかし誰かゞ偶然私の作品集を見つけ出して、その中の短い一篇を、或は其一篇の中の何行かを読むと云ふ事がないであらうか。更に虫の好い望みを云へば、その一篇なり何行かなりが、私の知らない未来の読者に、多少にもせよ美しい夢を見せるといふ事がないであらうか。

私は知己を百代の後に待たうとしてゐるものではない。だから私はかう云ふ私の想像が、如何に私の信ずる所と矛盾してゐるかも承知してゐる。

けれども私は猶想像する。落莫たる百代の後に当つて、私の作品集を手にすべき一人の読者のある事を。さうしてその読者の心の前へ、朧げなりとも浮び上る私の蜃気楼のある事を。

私は私の愚を嗤笑(しせう)すべき賢達の士のあるのを心得てゐる。が、私自身と雖も、私の愚を笑ふ点にかけては、敢て人後に落ちやうとは思つてゐない。唯、私は私の愚を笑ひながら、しかもその愚に恋々たる私自身の意気地なさを憐れまずにはゐられないのである。或は私自身と共に意気地ない一般人間をも憐れまずにはゐられないのである。

文化の本質はリサイクルにある

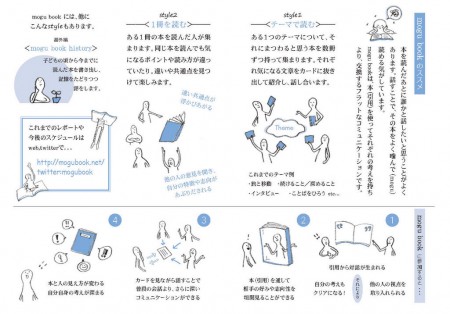

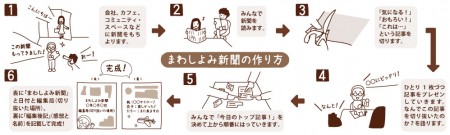

「マガジン航」で「本屋はブギーバック」という連載を続けているアサダワタルさんも、文化の本質がリサイクルやリユースにあることを思い起こさせる、さまざまな実践を続けています。昨日公開した連載第四回の「本でも音楽でも、“文化”を使い回そう!」でも、そうした実践例が豊富に紹介されていますので、ぜひお読みください(たとえば下の図は、そのひとつ「まわしよみ新聞」のやりかたを示した図です)。

ところで、今回のアサダさんの記事には、美学芸術学・文化資源学を専門とする渡辺裕さんの『考える耳〜記憶の場、批評の眼』という著書から、次のような言葉が引用されています。重複になりますが、ここでも引用箇所をそのまますべて引きます。

音楽に限らず文化というものは、共有財産として皆が自由に使える形で常に身の回りにあってこそ発展するという面をもつ。

西洋の近代文化は、作者個人の独創性をことさら重視する文化には違いないが、それが「文化」である限り、その独創性は決して作者一人のものではありえない。バッハやモーツァルトなど、多くの先達たちの残した「遺産」に取り囲まれ、それらを模倣したり換骨奪胎したりして摂取する一方で、それらと対峙しのりこえることを通して、音楽文化は育まれてきた。

「保護」して勝手に使わせないようにするだけでは文化は育たない。それらを共有財産として皆で分かち合い、余すことなく使い回すための公共の場が確保されていることは、文化を生み出す土壌には不可欠なのである。著作物の保護年限がどんどん延ばされてゆく今日の風潮の中で、著者の「権利」に目を奪われるあまり、文化のそういう側面が忘れられてはいまいか。

日本にはもともと強固な「替え歌」の伝統があった。というよりそもそも、「替え歌」に対して特権的な位置を占める「オリジナル」が存在するという考え方自体がなかった。民謡や俗曲には一つの旋律に対して山ほど歌詞があるのが常であり、「オリジナル」は何もありはしない。人々は臨機応変に時代に応じた内容を織り込んだ新しい歌詞で歌うことを楽しんだのである。

青空文庫のようなパブリック・ドメイン作品のアーカイブは、間違いなく上の文で言われているような「公共の場」として機能しています。コンテンツ数の少ない日本の電子書籍ビジネスの立ち上げ期を支えたのが、こうしたパブリック・ドメイン作品であったことは、いくら強調してもしすぎることはないでしょう。

文化はどこから生まれるのか。期せずして同じテーマとなった先週末のシンポジウムとアサダワタルさんの記事は、あらためてその問いを突きつけてくれました。そこで「マガジン航」ではアサダさんと共同で、「文化のリサイクル」「文化の使い回し」を実践するイベントを近いうちにやってみたいと考えています。詳細は決まり次第に発表いたします。どうかご期待ください。