図書館とはなんだろうか。

もともと図書館員である私の中には、つねにこの問いがある。読書をするための場所か。読書をするための本を提供するところか。本との出会いを演出する場所か。それらは間違いではない。しかし、本来、図書館が提供すべきサービスはそれだけではない。

本を「読む」だけではなく、「使う」のを支援すること。本から利用者が必要な情報を得られるようにすること。利用者にとって、本に限らず、必要な情報にアクセスするための「道しるべ」となること。さらに、そうした目的のために情報を蓄積し、整理し、使いやすく準備し、提供すること。そのすべてが図書館の役割である。これらを実現し、よりよくサービスを行うために、日々、図書館は努力しているのである。

新しいサービスを打ち出すこともそうだし、これまでのサービスをちょっとした工夫で改善することもそうである。ダイナミックに変わることもあれば、少しずつ地道に改善されていることもある。しかし、そうした事例は、一般に知られているとは言い難い。利用者にだけでなく、図書館業界のなかでも共有されていないのである。ようするに、いま図書館の世界がどうなっているかの、全体像が見えてこない。私はそのことに問題意識を持ち、なんとかしたいと考えていた。

『ライブラリー・リソース・ガイド(LRG)』ができるまで

そこでまずはインターネットで、図書館が行っているさまざまな事柄について、情報共有と発信をするサイトがつくれないかを考えた。

実は、こうした内容を発信している先行事例的なウェブサイトはいくつかある。たとえば国立国会図書館が提供している「カレントアウェアネス」や、科学技術振興機構が提供している「STI Updates 学術情報流通ニュース」がそうだ。ただ、この二つのサービスはどちらかといえば、ニュース性が強い。一方、私が必要であると考えているサイトは、図書館のこれまでの取り組みを取り上げるなど、ニュース性とは別の切り口が必要だ。

そうした思いで適切なサービスの方法を模索するうちに、ウェブサイトを立ち上げるよりも先に、具体的な場で事例発表をしようということになった。それが2012年11月に開催された「第14回図書館総合展」で行ったフォーラム「図書館100連発-フツーの図書館にできること」である。これは図書館が行っているさまざまな取り組みを100個集め、その100個の事例を1事例あたり約30秒で紹介するという試みだ。

このフォーラムは、立ち見が出るほどの盛況となった。

図書館総合展で行われたフォーラムの様子。登壇者は筆者。

紹介された事例の一つひとつは小さな取り組みであり、一見すると大したものではない。紹介した図書館が唯一の実践館というわけでもなく、探せばほかの図書館でも実践しているようなものである。しかし、それらを100個集めることによって、なにか一つでも司書の琴線に触れるもの、これは知らなかった、ぜひ、実践してみたい、と思えるものがあればよい、と考えていた。当たり前だが、100個の実践例全部を知っている司書はいないのである。

実際、フォーラムに参加された方からは、自分たちの図書館でもこんな取り組みをしている、ぜひ、紹介してほしい、といった声や、紹介した事例を実践してみたという報告もあった。なかには、自分が勤務する図書館だけの取り組みで、100個の事例を集め、小冊子をつくった図書館(鹿児島県立奄美高校図書館)まで現れた。

フォーラムの準備を進めるのと同時に、この事例をまとめる媒体として、雑誌をつくろうという話になった。ウェブサイトではなく雑誌という形式を選択したのは、事例

雑誌で出すことが決まった『ライブラリー・リソース・ガイド』だが、ここで大きな問題があった。冒頭でも述べたとおり、私はもともと図書館員である。出版流通についての知識はあるが、実際に出版にかかわったことはない。しかも、まとまった文章の執筆経験もない。あるのは、図書館の知識と、事例の蓄積だけ。そのような状態で、私は編集責任者として、『ライブラリー・リソース・ガイド』の出版に向けて動き出すことになった。

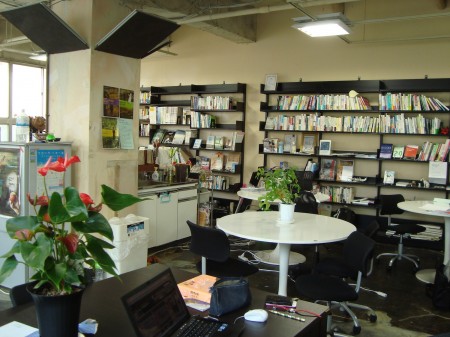

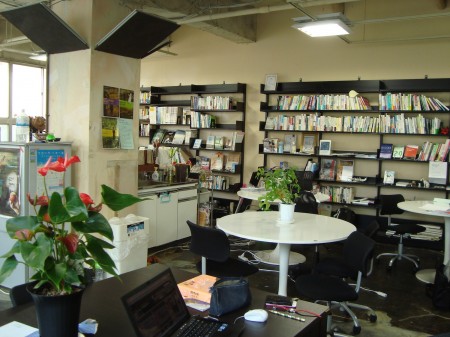

ここで、心強い味方を得ることになった。私が仕事の拠点としている「さくらWORKS<関内>」はシェアオフィスである。さまざまな業種の方々がここで仕事をしており、そのなかには、デザイナーや編集者もいる。そこで、ライティングの確認と印刷所とのやり取りをフリーの編集者にお願いし、ブックデザインもフリーのデザイナーにお願いした。シェアオフィスさまさまである。

著者から編集者、デザイナーまでが協業する「さくらWORKS<関内>」。

このシェアオフィスでのコラボレーションは、創刊号を刊行した後も続いている。第3号では、とうとう、特別寄稿までシェアオフィスのメンバーにお願いするまでになり、コラボレーションを生み出すシェアオフィスの特色を最大限に生かした制作現場となった。

こうして『ライブラリー・リソース・ガイド(LRG)』

「議論のアンカー(錨)」となる約5万字の寄稿を毎号掲載

従来から、図書館を扱った専門雑誌はいくつか存在するが、それらに寄稿や情報提供するのではなく、私たちがあえて自ら

従来の図書館専門誌は、図書館の現場からの実践報告や短めの論文が主体だ。個々の文章は短く、問題提起にはなっても、大きな議論にはなりづらい。また、実践報告も1館から数館程度の事例であり、図書館の世界全体を俯瞰するにはなかなか至らない。

そのような状況のなかで、『ライブラリー・リソース・ガイド』は、約5万字からなる「特別寄稿」と、特定のテーマについて50から100事例を集めて概要をまとめるという「特集」の2本の柱から成り立っている。「特別寄稿」でじっくりと思考と議論を深め、多くの事例で実情を知る。その相乗効果によって図書館全体の俯瞰を狙っているのである。

特別寄稿では、図書館にかかわる方ではないが、図書館にも関係の深い事柄について、図書館関係者への気づきとなる文章をご寄稿いただいている。これは、図書館業界ではまだ大きな話題にはなっていないがこれから業界のテーマとなるもの、図書館業界でも見過ごしてはいけないテーマ、図書館と関連はあるがまとまった議論のまだないテーマについて、図書館での議論のアンカー(錨)となるべく、テーマと論者を選ばせていただいている。

以下、これまでの各号の「特別寄稿」を紹介してみたい

創刊号では元国立国会図書館館長の長尾真さんに、図書館のこれまでを概観し、電子書籍などこれからの図書館のあり方を論じた「未来の図書館を作るとは」をご寄稿いただいた。

第2号ではフリーライターのみわよしこさんに、社会的に弱い立場とされる人々の知識・情報へのアクセス状況を概観した「『知』の機会不平等を解消するために-何から始めればよいのか」をご寄稿いただいた。社会的な弱者に対して、必要な情報へのアクセスが保障されているとは言い難い状況のなかで、知のセーフティーネットであるべき公共図書館もまた、その役目を果たしているのだろうか、と問いかけている。

第3号では、東海大学の水島久光さんによる「『記憶を失う』ことをめぐって~アーカイブと地域を結びつける実践~」をご寄稿いただいた。水島さん自身の私的アーカイブの試みからの気づき、北海道夕張市・鹿児島県大隅地方・東北の三陸地方(とくに宮城県気仙沼市)における地域の記憶と記録をめぐり、地域アーカイブの役割と重要性を論じた論考だ。

図書館システムから資金調達まで

さまざまな角度から図書館の事例を紹介

もう一つの柱である「特集」では、図書館で行われているさまざまな事例を、号ごとに異なるテーマを設定して紹介している。

創刊号では、冒頭でも紹介した「図書館100連発」を特集した。これは、どこの図書館でも明日から実践できる、小さいけれどきらりと光る工夫・実践を紹介したものだ。

第2号では株式会社カーリルにデータ協力を仰ぎ、「図書館システムの現在」と題して、図書館のシステムの導入状況を分析した。全国の図書館では、それぞれ資料管理用のシステムを導入しているが、導入実態を詳細に分析したのはこの特集が初めてである。

第3号では、「図書館における資金調達(ファンドレイジング)」と題して、図書館での資金調達の取り組みを紹介している。昨今の困難な自治体財政状況により、図書館の予算も十分とは言い難い。そのなかで、さまざまな手段を講じて、資金を集め、事業を行っていこうとする図書館の取り組みを集めた。

創刊号は、図書館関係者が集まる日本最大のビジネスショーである昨年の「第14回図書館総合展」に刊行を合わせたこともあって、順調に売れ、初版で1000 部刷ったが、保管用を除きほぼ完売した。専門雑誌としては、出足は上々といえるだろう。その後、第2号を2013年2月に、第3号を2013年5月に刊行した。

第3号の特集を受けて、第4号の特別寄稿では、実際に資金調達のサービスを提供する側・実践した組織側から、資金調達の現実を掘り下げた。特集のほうは、創刊号で好評だった「図書館100連発」をこの1年でさらに集め、アップデートした。

第3号の特集を受けて、第4号の特別寄稿では、実際に資金調達のサービスを提供する側・実践した組織側から、資金調達の現実を掘り下げた。特集のほうは、創刊号で好評だった「図書館100連発」をこの1年でさらに集め、アップデートした。

創刊号で図書館の工夫を100個取り上げたことにより、さらに多くの図書館から、「自分たちの工夫を取り上げて欲しい」という声が寄せられた。私としても、「101個目」の工夫を聞くなど、新たな事例の発掘には力を入れている。『ライブラリー・リソース・ガイド』がさまざまな図書館の事例を収集、蓄積し、それらを発信することで、図書館関係者がそうした事例を知り、自らの業務に取り入れ、図書館をよくしていってほしいとの願いからである。それぞれの取り組みをみんなで共有して、真似し合えば、みんながよくなっていく。そんな思いがある。

『ライブラリー・リソース・ガイド』では、雑誌媒体としてだけでなく、Facebookページでも日常的に情報発信を行っている。雑誌では速報性などに限度があるため、ネット上で日々、情報を蓄積・発信しているのである。またその逆にネット上で日々、情報を集め、それらがまとまったところで雑誌の特集記事とすることも、考えていたりする。『ライブラリー・リソース・ガイド』本誌とそのFacebookページには、そうした相乗効果を期待している。

また、創刊号の特集の内容をフォーラムで発表したのと同様に、今度は第3号と第4号の内容を受けて、第15回図書館総合展でフォーラムを開催する。

10月29日(火)に開催する、第1回LRGフォーラム「これからの図書館の資金調達-寄付・寄贈からファンドレイジングへ」と題したこのフォーラムでは、第3号で紹介した事例の実践者である石原猛男さん(NPO法人地域活性化プラザ)や、第4号でご寄稿いただいた鎌倉幸子さん(公益社団法人シャンティ国際ボランティア会)、米良はるかさん(オーマ株式会社 READYFOR?)によるパネルディスカッションを行う。

このように、『ライブラリー・リソース・ガイド』は雑誌だけにとどまらず、リアルやWebなどさまざまなメディアで、議論や情報発信を行っている。その相乗効果がさらなる知識の共有と議論を呼び起こすのだ。その議論と共有の先に、あるべき図書館の姿、あるべき図書館のサービスが見えてくるのではないだろうか。

■関連記事

・『はだしのゲン』閉架問題が問いかけること

・まちとしょテラソで未来の図書館を考えてみた

・無料貸本屋でどこがわるい?

・Gamificationがもたらす読書の変化

「

「

第3号の特集を受けて、第4号の特別寄稿では、実際に資金調達のサービスを提供する側・実践した組織側から、資金調達の現実を掘り下げた。特集のほうは、創刊号で好評だった「図書館100連発」をこの1年でさらに集め、アップデートした。

第3号の特集を受けて、第4号の特別寄稿では、実際に資金調達のサービスを提供する側・実践した組織側から、資金調達の現実を掘り下げた。特集のほうは、創刊号で好評だった「図書館100連発」をこの1年でさらに集め、アップデートした。