奈良県立図書情報館「佐保川ラジオ」の実践から

最近、本屋や図書館で開催される企画に携わることや、「本のある場所」の未来について考えることが多くなってきた。その背景には、当然のように「売れない」とか「もうネットでいいじゃん」といった、その場所の存在意義を激しく揺さぶる問題意識が存在している。

だからこそ、「本」を通じて人と人とが語り合うような独創的な場づくりに注目が集まり、本屋も図書館もそのようなイベントの開催が増えているのだろう(本と人とをつなぐ仕掛けづくりについては、寄稿した「LRG(ライブラリー・リソース・ガイド)」の第5号もぜひ参考にしてほしい)。一介の書き手としては、本が売れなくなるのは正直困る。でもこういった「本を使った実践」に対するニーズが増えてきていることは、「本」や「本のある場所」をいかにして愉快痛快に使いこなすかをテーマに連載してきた立場としては知恵の絞り甲斐があるってものだ。

そして、今回のテーマは「未来の図書館」だ。そんな大層なテーマを僕が扱えるのかって問題も重々承知の上だが、この『マガジン航』で掲載された「未来の図書館をつくる座談会」の内容も踏まえつつ、そこで語られたビジョンに対して、具体的なアクションを通じて細やかながら「応答」をしてみたい。そのアクションとは奈良県立図書情報館で開催された「佐保川ラジオ ―未来の図書館のためのメディアプログラム2014―」である。

まずはその概要紹介をしつつ、その中でもとりわけアーティストの藤本由紀夫氏によって語られた講座「未来のアーカイブ」の内容に突っ込んでいきながら、本稿を展開していこうと思う。

図書館で一日限りのラジオ放送

2014年5月26日、奈良県立図書情報館で「佐保川ラジオ ―未来の図書館のためのメディアプログラム2014―」と題されたイベントが開催され、僕は企画構成の一部と司会を担当した。図書館のすぐ横に流れる佐保川(さほがわ)の名を冠につけた、この企画の趣旨は以下のようなものだ。

いろんな人が集って、新しいコンテンツとコンテクストが生まれて、発信されて、同時にアーカイブされていく。そんな新しい図書館のあり方を探るために、奈良県立図書情報館で1日だけのラジオ局を開局します。特設の公開スタジオから、音楽ライブからトークまでさまざまなプログラムを発信します。(企画チラシより)

本連載の第5回でもお伝えしたように、この奈良県立図書情報館は、以前から「本」というリソースを、人と人が出会う触媒(メディア)として考え、数々の先駆的なイベントを開催してきたところだ。僕も、介護民俗学を提唱する六車由実さんと行なった「本の原点」を探る対談企画や、地域コミュニティに関するトークイベント、音楽ワークショップなど、様々な企画でこの図書館に関わってきた。そして、今回はなんと「図書館で一日限りのラジオ放送」を行い、「公開収録スタジオ」と化した会場でのトークとあわせて、Ustream を活用した音声配信を展開したのだ。

会場では「未来の図書館」というテーマに何かしらの関わりを持つ美術家、編集者、オーガナイザー、批評家、ミュージシャン、本を活用したワークショッププログラムに取り組む実践者たちを中心に番組プログラムが編成された。このなかから主要な番組をいくつか紹介しよう。

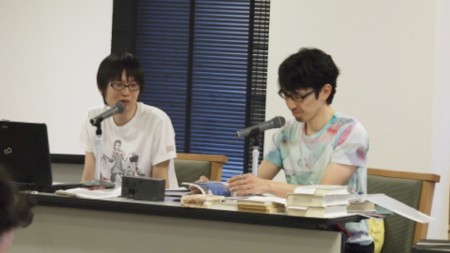

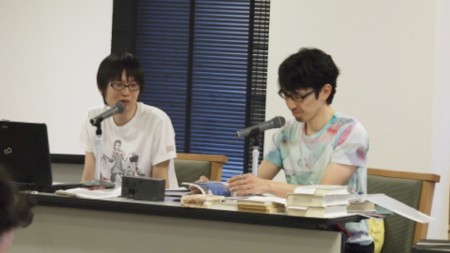

こちらは12時から配信されたトーク番組「ようこそ、ライブラリアン!!! 図書館は僕らのプレイグラウンド」の様子である。ゲストは中野裕介氏(写真右手)、聞き手は本企画ディレクタ―の浅利大生氏(写真左手)だ。会場は出入りが自由で、各テーブルには、番組プログラムに関連する様々な蔵書が置かれ、トークを聴くもよし、本を読むもよしといった場づくりが展開されていた。

中野さんは、「パラモデル」という現代美術ユニットにて活躍する傍ら、パートタイムの図書館スタッフとしても働いている。パラモデルは、プラレールや水道管など、身近な玩具や日用品を用いた大規模な模型的インスタレーションを展開することで有名なユニットだが、中野さんからすれば「図書館もメタフィジカルな情報の模型」らしく、アーティストとして図書館という現場を見つめる彼の視点は大変興味深い。このトークからは、図書館に膨大に収められた書籍や資料を「情報の模型のパーツ」と捉え直し、読書や調べものだけでなく、そのパーツを使って創造的な何かを生み出すことの可能性を多分に感じることができた。

9時間にわたる番組の総合パーソナリティを務めたのは、FMでラジオパーソナリティを務めた経歴をもつジャンヌ・フォーサイス氏(写真右手)だ。「生番組」であるトークやライブと、事前に収録したコンテンツを巧みに繋ぎながら、軽快なトークを披露してくれた。

こちらは17時半から配信されたコンサート+トーク番組「4分33秒と4分33秒論」の様子。ゲストは音楽家の中川裕貴氏(写真ともに左手)と批評家の佐々木敦氏(下の写真右手)だ。現代音楽作品の代名詞とも言えるジョン・ケージの楽曲「4分33秒」をラジオ番組で実演するという実験的な取り組みを行なったうえで、ちょうどこの時期、『「4分33秒」論――「音楽」とは何か』(Pヴァイン)を上梓した佐々木さんを交えた音楽番組が展開された。

こちらは17時半から配信された討論番組「未来の図書館についてみんなで考える」の様子。僕が司会進行を務めさせていただき、お客さん参加型の討論番組を作り上げていった。一日の流れを振り返りながら、「未来の図書館に収蔵してほしいもの」「未来の図書館にあったらいいなと思うサービス」「予想! 未来の図書館はこうなる…!?」という三つのお題に向き合った。参加者の中には図書館関係者も数人いて、現実と理想のギャップも含めたリアルな意見が散見された。

「本」の生成と収蔵のサイクルをつくりだす

ざっと全貌をかいつまんで紹介してきたが、この企画は当日のラジオ配信だけに留まるものではない。大事なポイントとして、これらの配信内容はすべて音声で記録され、のちにこの図書館に「資料」として「収蔵」されるということだ。本企画のディレクターの一人である奈良在住の音楽オーガナイザー 浅利大生氏は、ラジオの冒頭で企画背景をこのように語った。

浅利:もともとは音楽イベントの企画の依頼をいただいていたんです。でも、普通にやっても音楽に関心がある人しか来てくれない。実は自分自身も普段(別の)図書館で働いているので、もっと図書館という特性を生かした企画をしたいと思っていたんですね。そこで“ラジオ”というアイデアが出ました。ラジオ(番組)という場づくりをすることで、音楽に限らずいろんなジャンルの企画も混ぜこぜにできるし、総合的に“図書館の使い方”を語ることができると考えました。

さらに、その全編を記録すれば、図書館の資料として収蔵できるのではないかと。そう、だからこのイベントは、本がその場で生まれて図書館にアーカイブされるというサイクルを、ラジオというコンテンツを通じて自前でやってしまう実験なんです。

浅利さんが意図する「本がその場で生まれて図書館にアーカイブされるというサイクル」とは、もう少し細かく言えば、図書館という場所ならではの情報リソース(ごく端的に言えば「本」)を肴に市井の利用者が語り合い、その語り合った内容が何かしらの形で記録され、媒体化され、その媒体がその図書館にそのまま収蔵され、そして今度はその媒体を肴にしてまた誰かが語り合い……といった永遠に続くサイクルのことだ。

この話に近い内容を、「未来の図書館をつくる座談会」(Part 2)でnumabooksの内沼晋太郎氏が以下のように発言している。

内沼:(略)それぞれで生まれた「読み」みたいなものが、それぞれの館で記録されていると面白いですよね。(略)「知」とか「データ」がインターネット上ですべて共有されるとしたら、地域にあるリアルな図書館の財産は、突き詰めればそこにある情報ではなくて、むしろ周りにある環境や周りに住んでいる人だということになる。

これは完全に未来の話になってしまうけれど、たとえば、ある本を読んでこう考えた人がいる。その人はどうやら世田谷区のある図書館の近くに住んでいて、そこで読んだらしい。だったら自分も図書館に行って、その人とちょっと話してみたい、ということで出会った二人が話したことが、またインターネット上で共有される……みたいな。

「佐保川ラジオ」は、まだまだ「イベント」という枠を借りて実験している段階だ。いわゆる市井の図書館利用者が自発的にこのような取り組みをするに至るまでには、図書館側、利用者側双方にそれ相当の(「本」を使いこなすという意味における)メディアリテラシーが求められるだろう。しかし、こういった取り組みが、図書館側と外部のディレクタ―のタッグによりひとまずモデル的に進められていくことは、今後も増えゆく可能性を僕は感じているのだ。

「ラジオ」という体裁が生み出すアーカイブ

ただトークを収録するだけではく「ラジオ」という体裁を取ることで、僕は収蔵される媒体化への手間を結果的に省くことができると考えている。再び「未来の図書館をつくる座談会」(Part 2)から内沼さんとリブライズの河村奨さんの以下の発言を引いてみたい。

内沼:「本」の価値は「書かれたこと」がすべてではなくて、それを読者がどう受け取って頭の中でどう理解し、どう考えたりするかによって違ってくるし、そういうことが生まれてくるのが、本の良さでもある。でも「どう読むか」は人によって違うし、ある人と人が出会って読み方がぶつかったときに、またそこから新しい方向に発展したりする。ここまで含めて全部が「本」だとすると、「知」はいろんなところに渦巻いている。いま話しているこの座談会も、録音しているだけでmp3というファイルになるわけで、突き詰めれば、それも図書館の収集対象になってしまう(笑)。

(中略)

河村:固定化には、つねにコストがかかるんですよ。そういう意味では、電子書籍はまだコストが低いほうにある。でも、いましゃべっているこの話を全部文字に起こすかどうかは、内容によりますよね(笑)。つまり、その部分にどのくらいコストをかけるかという話が、固定するかどうかの判断にかかってくる。

このくだりは大変興味深い。例えば「佐保川ラジオ」にしても、トークの内容をいわゆる「冊子本」として収蔵しようという話であれば、その作業コストたるや膨大だ。9時間の内容を文字に起こし、しかも「イベント」に参加していないと伝わらない視覚情報やライブ感をどうやって文字化するかなどなど……。結局、大幅な「編集」を加えないと読み物として成立しないことになってしまう。しかし、だからといってトークイベントの音声を記録したものをそのまま収蔵するだけでは、それを初めて聴く人にはやはり伝わりにくいだろう。そこで「ラジオ」という手法の出番だ。なぜなら、ラジオはそれ自体がリアルタイムで行なわれる「編集」行為だからだ。

「佐保川ラジオ」は、トークイベントではなく、あくまで「ラジオの公開収録」という体裁をとった。目の前に(トークイベントという意味では)参加者がいるにも関わらず、ここにはいないラジオのリスナーに向けて語りかけるという話し方を重視していた。この場にいなくても音声のみでわかるように語られた内容は、現場固有の文脈がいい意味で削ぎ落とされ、後々アーカイブにアクセスしたときにも聞きやすいという意図もある。さらに具体的な工夫として、「ジングル」や「CM」(ゲストに関連する情報や本にまつわるイベントの告知)を定期的に挿入することで、トークの進行が間延びしないような、聴く人にとって心地のよいリズム感を生み出したのだ(余談だが、僕の司会も往年の田原総一郎氏のように、強引かつ熱っぽい振る舞いを意識した)。

無論、「誰でもラジオなんてできるわけじゃないだろ!」というツッコミは覚悟のうえだが、技術上もそれほど複雑なことはやっていないようだ。ジングルを用意し、関係者に15秒くらいのCMを(凝らなければiPhoneのボイスレコ―ダーなどで)簡易録音してもらったMP3データを収集すればいいし、配信に関してもネット環境さえ盤石であれば、普段のトークイベントの音響機材にあわせてユーストリーム配信のアウトプットを設けるだけで実現可能だ。

あとは、本業のラジオDJでなくとも多少喋れるスタッフを配置すればコトは進む。トークの内容を文字に起こして編集するのもいいが、こういったラジオという体裁でリアルタイムに編集しながら、同時にアーカイブを生み出していくことも、ひとつの実践として各地で行なわれてもいいのではなかろうか。

「未来の図書館」についての具体的な提案—藤本由紀夫氏の言及を踏まえて—

さて、ここからは、14時から配信されたアーティストの藤本由紀夫氏(写真右手)による教養講座「未来のアーカイブ」にて語られた内容に言及しながら、引き続き「未来の図書館」についてより具体的な提案を行なっていきたいと思う。

ちなみに、聞き手は「佐保川ラジオ」のもうひとりのディレクターである編集者の岩淵拓郎氏(写真左手)。岩淵さんと言えば、本連載2回目で取り上げた「一巻書房」の主宰であり、以前から「本を使いこなす」ことに対して様々なアプローチをしてきたユニークな人物だ。なお、本稿では奈良県立図書情報館に特別に許可をいただき、この藤本氏のプログラムのみネット上での音声公開も実現した。テキスト上では二人の発言に対して僕なりの編集を加えているが、語られた内容をすべてそのまま知りたい方はぜひ音声を参考にしてほしい。

紙の本のすごさと電子書籍ならではのアーカイブ

では、これからトークの内容で興味深い箇所をいくつか抜粋しながら、「未来の図書館」を考える上でのポイントを確認していこう。まず、最初は「紙の本」の可能性を強く実感してきたという以下の言及から紹介する。

藤本:まず図書館の前に、「本」というものに興味を持っていたんですね。1993年に『タルホ・フューチュリカ』という電子書籍が出版されたんです。稲垣足穂の作品を収めた電子本でした。ボイジャーが電子出版物用のファイル形式である「エキスパンドブック」を開発し、この作品が出版された。それを知り合いがプロデュースしていて、これに音楽を付ける依頼を頂いたんです。それがきっかけとなって本格的にMacを触ったんですよ。

最初はバックグラウンドで音を付ける感じで頼まれていたんだけど、そのハイパーカードのプログラムの仕組みを見ていたら、「これで、文章の文字数と音の高さを関連づけて読めるようにしたら作曲できるなぁ…」と。そこでプログラムを作ってね、それがすごく面白かったんですよ。その時に僕は「21世紀は紙の本はなくなるな」と思って、じゃあどういう形の本ができるのかって考えてみた。つまり「本の未来」に強い興味を持ったきっかけがこの電子本だったんです。

岩淵:僕はその時代ってギリギリ知っているか知らないかぐらいの世代なんですよ。例えば本という形態が電子化されていく中で「もう紙の本はなくなるぞ」みたいな時代の盛り上がりってあったんですか?

藤本:このときはすごくありましたね。ボイジャーも、Appleがパワーブックというノートブック型のコンピューターを出したんですが、あれを見た時に「本を開くスタイルだからこれは本なんだ」って思って、こういうエキスバンドブックという電子書籍ソフトを作ったらしいのですね。(略)

岩淵:藤本さんもその時は新しい形態に対する新しい可能性への期待というか、ある種のドキドキ感があったわけなんですよね?

藤本:もちろんそれはあった。マルチメディアだからテキストだけでなくてグラフィックも音声も入れられるわけで。音の作品を作っている者とすれば、「本の中に音が入れられるんだ」というのがまさに理想郷だな、という浅はかな考えを抱いていたんですよ(苦笑)。悲しかったのが、1993年にできたこの本が4〜5年でもう読めなくなってしまったこと。(略)そのとき、愕然として。21世紀に紙の本がなくなるって思っていたら、20世紀中にこの本が読めなくなるっていう…。

そこで「デジタルって弱いな」って実感して。VHSもその頃もう危ないぞって言われていたし、新しいとされていた色々なメディアが10年後まで持つんだろうかって考えたら、全部危ないなって思ったんですよ。それに引き換えて紙の本といったら、10年後は絶対あるっていう確信というか。そう考えると「紙の本ってなんてすごいんだろう」という方向に今度は興味がわいていったんです。

藤本氏が制作した『タルホ・フューチュリカ』については、かつて本誌でも音楽批評家の川崎弘二氏が取り上げていた(「タルホ・フューチュリカ」をいま読むには)。

藤本さんと同じく、川崎さんも

「タルホ・フューチュリカ」という17年前の電子書籍を、意図された形態で「読む」ためには、古いMacintoshを常にメインテナンスした状態でキープし続けるしかないのかもしれません。今回の経験は、メディアを使用したさまざまな芸術作品と同様、電子書籍もいずれは消失し、厳密な意味では再演・再現不能になるという、当たり前といえば当たり前のことを、あらためて考えさせられる機会となりました。

と述べているように、当時のテクノロジーに依存した「本」をその意図通りに読み継いでいくことの限界という、電子書籍ならではの問題が指摘されている。それを回避するには「やっぱり紙の本だよね」となるのは納得できる話ではあるが、しかし一方で僕は、電子書籍の進化に伴う「本」の表現の可能性を見届けていきたいという思いもある。

と同時に、テクノロジーの進化は必然的に過去のメディアを産み落とすものなので、それらを歴史的・文化的に価値あるものとして享受する機会を図書館が設けることにも意味はあるだろう。端的には、「『タルホ・フューチュリカ』をいま読みたい!だったら図書館へ行こう!」という図書館になればいいのではないだろうか。これを実現させるには、「未来の図書館につくる座談会 」(Part 3)にてリブライズの河村さんが語った、

河村:図書館に、これまでに出た電子書籍が再生できる完璧なエミュレーターを置けばいいと思うんです。ある世代の電子端末が使えなくなったら、それらを包含するエミュレーターを作る。何十種類かのエミュレーターがあれば、100年前に出た電子書籍であっても、読めるようにするのは技術的には難しくないはずです。

この提案が現実味を帯びてくる。現在の電子書籍がいずれ『タルホ・フューチュリカ』のような事態になることは当然見越したうえで、電子書籍ならではのアーカイブについて様々な試作がなされていくべきだろう。

文字だけでは伝わらない何かを伝えるための場所

藤本さんは、「音」を扱ってきたアーティストだ。それゆえに、誰かによって語られたことが文字起こしされたとしても、文字だけでは伝えられないものがたくさんあることを痛感してきた。そこで今回彼が準備したのが、敬愛してやまない稲垣足穂氏が出演したNHKラジオのインタビュー音声である。

藤本:ラジオと言葉と本というテーマで、僕の強烈な体験の素材を持って来ました。(略)1970年の4月なんですけど、朝起きて新聞のテレビ欄を見たらラジオのところに「稲垣文学の世界」って書いてあって、NHKのインタビュー番組だったんです。朝の9時からでして、もう数分前だったんですが「おっ!」と思って家にあったオープン(リール)のテープレコーダーに録音したんですよ。

僕は稲垣足穂の声をこのとき初めて聞いたんですけど、繊細なイメージを持っていたんです。神戸で若いとき生活をしていて、モダンな小説を書いていたので、洒落た繊細な人かと思っていた。でも、いきなりガラガラ声で関西弁で早口で吃ってて、まったくイメージを覆されたんです。「読んでいるイメージと声ってこんなにも違うのか…」と思ったんですけど、聞いていて10分くらいしたらね…。

稲垣足穂って1900年生まれで10代の頃はライト兄弟が飛行機で飛んで数年後ですから、いわゆる飛行機乗りになりたくて。一分の一の飛行機(の模型)を神戸のトアロードのところでみんなで造っていたらしんですよ。その頃の話を聞き手の瀬戸内晴美(現在の瀬戸内寂聴氏)が聞いていたら、この恥ずかしがり屋の70くらいのおじいちゃんが当時のことを思い出しちゃったんでしょうね。そこがね、すごいんです。

著作権の関係でNHKラジオの音声を読者に聴いていただけないのは残念であるが、このあと、稲垣足穂氏は、プロペラが回り出すときの音を、突然大声でこう表現したのだ。

「コンタックペ、コンタックペ、ブルルルルルルルルルルッ。」

藤本:その時、「稲垣足穂って本当にすごいな」って思って。何年か経ってこの対談が全部文字起こしされて単行本に収録されたんですけど、それを読んでみたら、まぁ当然ですけどカタカナで「コンタックペ、コンタックペ、ブルルルルルルルルルルッ。」なんですよね。(略)でも無理なんですよ。文字でこの情報を伝えるのは。なんて言ったかといわれれば「コンタックペ」かもしれないけど、流れで聞いていくとすごい人だってわかる。何を言っているのか理解してではなくて、話し方とか全部ですよね。音楽聴いているみたいなもの。(略)そのなんとも言えない音の情報もすごく大事だってことを、このとき強く思ったんです。本来、マルチメディアに興味をもったのはそういうことからだったんですね。

この発言からは、「本」という存在が意味を理解するためだけにあるのではなく、「体験」を伴うメディアとしてどのように編まれるべきかを考えさせられる。だからといって「本を開けば、当時のトーク音源も同時に流れる」みたいな単純な発想の話ではない。僕が考えるポイントは、「未来の図書館」が文字だけでは伝わらない何かを伝えるための場所として、どのような創意工夫ができるか、ということだ。

活字化された内容の音源にアクセスできるという「過去のアーカイブを参照する」レベルのものから、この「本」を元に新たな体験を生み出す「未来に向けた二次創作」というレベルまで様々にあるだろう。僕は後者に可能性を感じている。抜け落ちた「体験」を過去に遡って補うだけでなく、この「佐保川ラジオ」の実践のように、図書館にある「本」を肴に新たな「体験作品」を創作するような場づくりを行なうという発想。言い換えればそれは、図書館で誰もが行なっている「読書」という行為そのものの意味を、新たに捉え直すことにもつながるのだ。

「読書」という「体験」を創造する図書館へ

藤本さんは、自身の音作品の制作経験を振り返りつつ、以下のように語る。

藤本:「インタラクティブ」って言葉がよく言われますけど。その場合はただ作品が出来上がっただけでは、実は作品は完成していない。つまり、鑑賞者、誰か受け取り手が積極的に参加する必要があるんです。本にしてみても、本を持っていることと、本を読んだこととは違うわけですよね。(略)本っていう形のあるものだけがあるわけではなくて、それを読むっていう行為がカップリングされて初めて成り立つ。つまり書物と読書が対になっているわけです。それは、楽器を演奏することと同じなんですよ。僕の作品もオブジェを作るんだけど、それをどう体験するかは、鑑賞者の力に寄るところが大きい。だから僕の作品は本と似ているなぁと思っているんです。

岩淵:最近よく図書館で本を使ったイベントがたくさん開催されていますが、本をイベントにすると「本自体のイベント」になるんですよ。「読書」という行為がそこからこぼれ落ちることがあって。本というのが真ん中にあるのに、本を読んでいるイメージがないというか。先ほどの「書物と読書が対になっている」というお話はなるほどと思いまして、確かに藤本さんの作品って本当にそういった(コミュニケーションを伴う)作品ですよね。

藤本さんに言わせれば、「書物と読書が対になっている」のは「楽器と演奏が対になっている」のと同じなのだ。この非常に「体験」的な「読書」のあり方は、さらに具体的な提案につながっていく。この大きくて真っ白な「本」の存在がその象徴だ。少し長いが引用する。

藤本:100頁で、サイズが1頁40cm×60cmです。なんでこの大きさかっていうと、これは本ですから「読書」してほしいわけですよね。それで「読書」っていう行為がこれからどうなるか、という関心がひとつあるんです。僕自身も今、本は大体はネットで読むんですよ。それこそ17世紀の本とかGoogleが全部スキャンしてますから、とんでもない書籍がPDFでダウンロードできて、とっても便利。

それから、本屋に行ってもこのくらい大きい本はなかなか扱えないでしょうし。以前、イームズの写真集が本屋に売っていて、すごいいいなって思ったんですけど、買おうと思ったら重たすぎてレジまで持って行けないくらいだったから、家に帰って結局Amazonで購入した。だからその場所に本があるってことは、自分のなかで機能しなくなっているんですね。便利な電子ネットワークの中にデータがあればすぐアクセスできて手に入れられる。欲しい本はいくらでも送ってくれるんだけど、そうすると文字情報が電子化していく流れは避けられないと思うんです。

じゃあその後で、「読書」という行為にいったい何が残るんだろうって思って気がついたのが「紙の魅力」だなと。あともう一つはこの本が「楽器」として捉えられるのであれば、それをどう「演奏」するかっていうのは「演奏者」の技量なんですよね。これを一つの「曲」として出して、この「本という楽器」で「演奏」する、というのがこの大きな本の作品の目的なんです。

紙の種類が25種類、2枚ずつで50枚、計100頁を僕がプログラミングして、配列してあるんですよ。そうすると頁をめくっていくと紙が違うんですよね。(実際にめくりながら)当たり前のことですが、紙が変わると指の感覚が変わるんですね。この指先で読んでいるってことがよくわかるんですよ。それとこれだけ大きいと、めくるときのこの変化が絶妙に違ってくるんですよ。

さらに全然印刷されていないんです。紙ばっかりが出てきて、100頁ありますけど印刷された頁は10頁のみなんです。しかもほんとにちょっとした言葉だけが入っている。一つの音として自分で演奏して、本っていうものを体験できる。だから文字とか画像を見るだけが本じゃない。文字や画像だけならもう電子ネットワークで見られるけど、この紙を「めくる」という行為、「読書」という行為のこの贅沢さは、こういう物質があって、こういう形をしていて、自分でこうやってめくらないと楽しめない。

たぶん未来はこうなると思うんです。だから図書館ってこういうことを体験する場所になっていくのではないかって思って、この本を発行したDNP文化振興財団より、奈良県立図書情報館に寄贈させていただきました。

岩淵:実は昨日この作品を受け取りまして、思ったより大きいと感じました。それでとりあえず自分で全部めくってみたんですよね。本当に「読書してるな」っていう時間になるんですよ、不思議とね。すごくそれが面白くって。それで本がもしこういう風になっていくとしたら、美術館や博物館と図書館との境界がますます見えにくくなっていくような気がしたんですが。

藤本:そうですね。昔、ヨーロッパでは版画は図書館で見せるものだったという話を聞いて、はっと思って。だって版画ってプリントなんだから、印刷物は図書館なわけですよね。それと美術館や博物館はコレクションが主なんですよね。コレクション自体はいいんだけど困ることがあって、それは収蔵してしまうと人に触らせないということなんです。僕のように手にとって鑑賞してほしいとか体験してほしい人にとっては、いい場所ではないんですよ。

図書館がいいところはコレクションはするとして、それを読みたい人に対して手に取って読んでもらえるシステムがあること。これはすごくいいことだなぁと。だから理想は自分の作品は実は図書館に収めたいんです。図書目録みたいに作品の目録があって。この作品を自分は観たいなと思ってカウンターに行ったら作品が出てきて、しばらくの時間その作品と一緒に過ごして、また返すというシステムだとすごくいいと思います。これからの図書館は紙の本だけでなく「もの」(オブジェ)として収蔵していくジャンルをなんとか広げてもらえないかという気持ちを持っているんです。

図書館って未来があるんですよ。まだ手をつけていないことがいっぱいある。だから今を守る必要はないんですよね。もう電子ネットワークは便利なわけなんですから、そっちでできることはどんどんそうしていって、それで電子ネットワークではできないこと、つまりわざわざその場所に行って体験できるっていうことがこれからの図書館ならではの役目なんじゃないでしょうか。

電子書籍ではなく、実物の「本」にしかできない「体験」を提案する図書館。文字情報だけでなく、一つの「もの」としての「本」を扱っていく方向性は、岩淵さんが言うように博物館、美術館とのあり方と重複する点が多いだろう。でも、ガラスケースに入っている作品をありがたく眺めるだけでなく、実際に手にとって「使う」ことができるのは図書館のすごいところだ、と藤本さんは語る。

言われてみれば、僕らは何の疑問もなく図書館にある本を直接手に持ち、かつ家に持ち帰っていた。これが美術作品だと、ほぼありえない話だ。つまり、「もの」としての「本」という視点からすれば、あらためて図書館の寛容さに驚かされるというわけだ。

岩淵:図書館という場所が基本的に開かれているというか、市民が使える状態にしておくという前提がある中で、アーカイブや所蔵する際に、美術館、博物館なら学芸員がいて「この作品をうちでこれこれこういう理由で買いましょう」ということがありますよね。でも図書館では「開かれている」という事実を前提にして、「じゃあ何を入れようか」って話になる際に、どういう基準で(そういった「もの」としての「本」の)収蔵を考えればいいんでしょうか?

藤本:図書館が「開かれている」なんていう嘘はやめたほうがいいと思うんですよ。無理でしょう。国立国会図書館のようにすべてのものを所蔵するってことが物理的に無理だと思うので、各々の図書館がそこなりの方針でものを持つっていう風にしていかないと。そんな「開かれている」からって、みんなの要望を聞いていてもブックオフと同じになってしまいますよね。だったら図書館として意味がないと思います。

「あの図書館に行けばこれについては持っている」とか、「それについて知っている司書の人がいて、話を聞くと教えてくれる」とか、「こっちの図書館に行けばまた違う分野の…」というふうになっていくといいのではないでしょうか。それこそ旅行がてらに立ち寄るとか。そうすることで、ちゃんとした施設としての存在意義が逆に出てくると思うんです。

岩淵:藤本さんの作品がもし図書館に収蔵されたら、作品がちょっと壊れたり、傷んだりしてくると思うんですけど、それはアーティストというお立場からはどうなんでしょうか?

藤本:本だって修復の人がいるわけだし、それは直せばいいって感覚ですね。傷んだり、壊れたりするのが駄目だから、人に見せないとする方がいいのか、当然人が使えば傷んだりするんだから、そのときはどうしたらいいかを考えておくかで変わってくるし、そうやって壊れるのがいやだったら図書館に寄贈しなければいいと思います。あんまり最初から否定的なことから計画していくと、未来っていうのは絶対つまらなくなる。ある程度楽天的な人が考えていかないと、面白い展開にはならないと思います。

大事なのは、利用者が文句を言わないことですね。読書している人がだんだんお互いに本を傷めつけているわけだから、文句を言い出すと読書ができなくなってしまう。そうすると自分に返ってくるわけですよね。図書館を運営する人と図書館を利用する人が一緒に図書館を作っていくって考えていけば、「開かれている」とか言う意味はあまりなくなってくるんじゃないでしょうか。

どこまでも「開かれている」という不可能性を逆手にとって、あらためてその地域や文脈固有の図書館を各地で生み出していくことに意味を見出すべきだというのが藤本さんの考えだ。

運営者と利用者が共に図書館を作っていくという発想は、(藤本さんが言っていることはどちらかと言うと “意識” の問題であることは踏まえつつも)計画・建設段階から地域住民とのコミュニケーションを重視しながら、ハードとプログラムと同時に生成していく、昨今のコミュニテイデザイン的観点を踏まえた美術館構築の現場(例えば青森県八戸市の「八戸ポータルミュージアム はっち」や福島県猪苗代町の「はじまりの美術館」など)の動きも参考にできるかもしれない。

まとめ:イマココから「未来の図書館」を始めてみよう

さて、ここまで奈良県立図書情報館で開催された「佐保川ラジオ ―未来の図書館のためのメディアプログラム2014―」の仕組みと、その中で語られたアーティスト 藤本由紀夫氏の言及を元に、「未来の図書館」をつくるうえでの提案を行なってきた。また、本誌で掲載された「未来の図書館をつくる座談会」とも絡めることで、昨今の“未来の図書館的談義”で語られやすい内容を、より具体的な提案へとつなげてきたつもりだ。

・「本」の生成と収蔵のサイクルをつくりだす

・「ラジオ」という体裁を活用するアーカイブ

・紙の本のすごさと電子書籍ならではのアーカイブ

・文字だけでは伝わらない何かを伝えるための場所の構築へ

・「読書」という「体験」を創造する図書館へ

・「開かれている」という不可能性を逆手にとる

こういったキーワードを並べつつ、僕が最後に言いたいことはとっても基本的なこと。まず細やかな取り組みでもいいから、これらの観点を踏まえたモデルケースを、ある意味質を問わず乱発してみることの大切さだ。

語るだけでなく実際に「イマココから未来の図書館像を小ちゃいながらも具体的につくってみる」ことを繰り返し、同時にその取り組み自体を「本」として図書簡に収蔵し、発信していくことまでを愚直にやる。しかしそれはあくまで「モデル」だ。その実践の先でより問われてくることは、いわゆる(僕らのような)文化的な企画をすることや執筆を専門とする者ではなく、その地域ごとに存在する市井の図書館利用者自身が取り組む、有象無象の小さな実践に対してこそ「ここには未来の図書館の片鱗がすでにあるのではないか」という視点を一層向けてゆくことだと思う。モデルを積み重ねることで、それらの実践を見出すための視点の解像度をとにかく高めていくということだ。

そこに何か特別な「運営者と利用者が一緒にやってます」といった「開かれた感」がなくとも、「本」や「図書館」を使いこなすという意思を自覚した者同士が、暗黙の了解のもとで共に未来の図書館を作り上げてゆくといった、数々の萌芽が見られるに違いない。

(次回につづく)

「KIT (Kid Is Toy)」はロボットを育てる社会を様々な視点で各四百字以内で描き、その超短編を束ねるという構成であった。応募した段階では二十五人による視点で描かれており、全体で400×25の一万字という計算である。これは短編とはいえ一万字の作品を一続きに書く気力がなかったこと、星新一賞であるからにはできる限り切り詰めた超短編にしたいと思う反面、一万字という与えられた制約は目一杯使ってみたいと考えたことが理由である。

「KIT (Kid Is Toy)」はロボットを育てる社会を様々な視点で各四百字以内で描き、その超短編を束ねるという構成であった。応募した段階では二十五人による視点で描かれており、全体で400×25の一万字という計算である。これは短編とはいえ一万字の作品を一続きに書く気力がなかったこと、星新一賞であるからにはできる限り切り詰めた超短編にしたいと思う反面、一万字という与えられた制約は目一杯使ってみたいと考えたことが理由である。