前口上〜本の多い職歴を送って来ました

自分には、本のない生活というものが、見当がつかないのです。自分は信州で育ちましたので、上京して最初に就いた仕事は製本所のアルバイトでした。神田の三崎町にあるその製本所は、スピン(あのリボン的なひらひらしたしおり)のある文庫を専門に取り扱うところでしたので、一日中手作業でスピンを断裁前の本にくるっと挟み込む仕事をしていました。

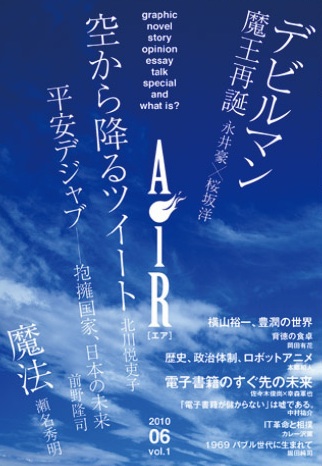

春になる頃に、とある雑誌編集部の丁稚奉公のアルバイトにありつきました。電話番をしたり、撮影した衣装を返却したり、資料のコピーをしたり、献本を発送するだけの簡単なお仕事です。2年ほど勤めて奉公が明けましたので、今度はすぐ近くにあった編プロに拾っていただきました。そこでは企業内出版を手がける超専門的な内容の部署で、DTP作業のイロハを叩き込まれました。また、企画、構成、ライティング、図版作成、校正などのデザイン以外の工程を1人で行う仕事でしたので、何年か経つ頃にはすっかり器用貧乏な人材に育っていました。

また、だんだん本のお仕事もいただくようになり、いくつかの実用書の編集を手がけました。情報誌の下請け仕事も経験しました。三十路を過ぎた頃、一度郷里に戻り印刷会社に入りました。そこでは通常の印刷営業と平行して自費出版のプロデュースのお仕事もやっており、何冊かお手伝いをさせていただきました。この部署には版元の機能もありましたので、書店営業の仕事も少しやりました。地方・小出版センターという取次のことを初めて知ったのもその会社でのことです。ここでは印刷営業士の資格も取らせていただきましたので、印刷関連の知識は一通り身につけることができました。

数年して横浜FCがJ1に昇格したのをきっかけに、再び上京を決め、老舗の編プロに拾っていただきました。ここでは以前と同じように実用書の制作をしておりました。その後iPhoneが日本に入って来る頃、縁あって電子書籍の世界に飛び込むことになったのですが、振り返れば、よくぞまあ本がらみの仕事ばかりやってきたものだなあと呆れるばかりです。最初にやったアルバイトがコンビニ店員で雑誌も売っていましたので、おそらく取次以外は一通り経験したことになります。

SideBooksと本屋横丁

今から4年ほど前のある日のことです。確かiPhone4が出た頃だったと思いますが、私と私の友人たちは都営新宿線・菊川駅前のジョナサンに集まっていました。その頃私はまだ編プロに在勤しており、他のメンバーはIT会社社長、そのプログラマ、デザイン会社代表、そのデザイナーでした。議題は「iPhone4がすごいらしいけど、そこで何かやってみる?」で、参加者が出版寄りのメンバーのせいか、いきおい「電子書籍」がらみのアプリがいいよねという話に流れていきました。

モバイル端末で本を読むという行為は、ケータイ小説などで一定の市民権は得ていましたが、私は以前から「読んだ気がしない」という不満を持っていたのです。そこで、できるだけ「読んだ感」のあるUIを持つアプリが欲しいとお願いをしたりしました。その他、その場ではさまざまな議論がされたと記憶しています。

それから半年ほど経ったある日、メンバーのプログラマが「例のアプリ、できたよ」というので、早速生まれたばかりのPDFビューア「SideBooks(サイドブックス)」をインストールしてもらいました。そして手近なPDFを転送して読んでみたのです。すると、なんということでしょう。私の手にあったiPhone4は、瞬時に「本」にすり替わっていたのです。この新アプリの自然な読みやすさは、電子書籍時代の本格到来を予感させるものでした。

その後このSideBooksは正式リリースを経て、バージョンアップを繰り返し、Android版も出て、100万DLを超えるなどまずまずの評価をいただけるアプリにまで成長することができました。また、あの日ジョナサンに集まったメンバーによって、SideBooksのために東京インタープレイ株式会社が設立され、現在に至ります。私はスタッフとして主に広報を担当しています。ちなみにSideBooksはフリーアプリなので、どなたにも気軽に試していただけますよ。

このようにアプリの開発を進める一方で、私が平行して進めているプロジェクトがあります。私は以前から、ネットで本を買うにあたってのアクションにたいへん不満を抱いておりました。それは、あまりに書店で本を買うのと「違いすぎる」という点です。

ネットで本を買うとき、十中八九それは「指名買い」です。すでに知っている本を検索して買うのが購買行動の基本になっているのです。多少の関連書籍が紹介されたりはしますが、本全体の量に比しては、ほんのわずかです。しかし、書店で本を買うということはこれとはまったく違います。店に入り本棚をさっと見回す、その一瞬の間に目に触れる情報量が段違いなのです。ふらっと立ち寄った本屋で、意外な本と出会い、場合によっては人生が一変してしまうこともある。それがリアルの本屋です。

しかし、多くのリアル書店は24時間営業ではありません。深夜にどうしても読みたい本があるとき、2時間クルマを走らせたりしたことはありませんか。私はあります。何度もあります。そこで思い立ったのです。スマホやタブレットの中に、検索するだけじゃない、リアルな書店に近い、仮想書店街を作ることはできないだろうか、と。

幸い、我々にはSideBooksというアプリがあり、配信のためのクラウドシステムも完成しました。そこで、私は株式会社ブックアレーを設立し、仮想書店街「本屋横丁」の開設に取組むことにしたのです。それから1年半ほどかかりましたが、今年5月にようやくOPENにこぎつけることができました。本屋横丁はSideBooksからフリーでご覧頂けるようになっています。まだまだ営業店舗も少なく発展途上ではありますが、お手すきのときや、電車の待ち時間などに、一度お立ち寄りいただければと思います。本屋横丁の詳しい話はまた機会を改めてということで、そろそろ本題へとコマを進めて参りましょう。

PCを捨てよ、町へ出よう

本題に入る前にもう一つお話をしておきたいと思います。今回のメインミッションに非常に関係が深い話で、端折るとよくわからなくなってしまうので、もう一段落お付き合いください。

前述の理由で「本屋横丁」のために(株)ブックアレーを設立したところまではよいのですが、私はこれまで裏方仕事に追われてばかりいたせいで、正直言って出版業界事情全般には疎かったのです。技術的には編集制作から印刷製本、営業販売まで出版のすべて、それ以外にもWebからアプリまでIT全般まで広く深く知りながらも、もっと高い視点から業界全体を俯瞰するということはまるでしていませんでした。

会社を運営しようという人間がこれじゃいかん、と思い立ったので、まずは情報収集&人脈づくりも兼ねて、展示会やセミナー、講演会、懇親会などにどんどん出かけることにしました。まさに「PCを捨てよ、町へ出よう」ということです。

あちこち出かけるようになると、芋づる式にいろいろな催しが行われていることがわかってきます。そんな中で出かけたのが、昨年11月のJEPA主催セミナー「さようなら、『電子書籍』」でした。これから電子書籍でひと旗上げるベエと意気込んでいる矢先に、鼻ツラを叩かれるようなタイトルにギクッっとしたのもありますが、おそらく今自分が知るべき情報が多く含まれているに違いないと直感して、すぐに申し込みをしました。

講師はご存知、仲俣暁生「マガジン航」編集長。当日は期待をはるかに上回る内容で、とても充実した時間を過ごさせていただきました。その後の懇親会では名刺交換までさせていただき、facebookでのお友達申請を経て、私と仲俣さんに接点が生まれたわけです。もし、私がその日その会場に行っていなければ、今この原稿を書くことはなかったでしょう。

実はここまでたどり着くのに、五人もの方々とのご縁といくつかの偶然が必要でした。情報と人脈が有機的にリンクして、自分の可能性が飛躍的に広がったというわけです。町に出ていろいろな人の話を聞き、新たな「情報の塊」と出会うことは、新しい書店一つを見つけるのに匹敵する出来事でもあります。PCから記事を読むのは簡単なことですが、その中の人と直接会える機会があるのなら、昼飯を抜いてでも出かけてみて欲しいと思います。

『ペナンブラ氏の24時間書店』の衝撃

さて、ここからが本題です。あれから半年余り、朝起きると仲俣さんのfacebookの投稿が目に入るようになり、日々の情報収集の質が飛躍的に向上しました。また、あちこちで知り合った電子書籍戦士のみなさんの投稿からも、日夜感銘を受け、燃料としてありがたく読ませていただく日が続いていたのです。

そんなある日、『ペナンブラ氏の24時間書店』という本の話題が流れてきました。その時点で書名には見覚えがあったので、おそらく以前から仲俣さんの他の投稿にも紹介されていたのでしょう。アメリカの現代出版事情を題材にした面白い本だという認識はすでにもっていたように思います。その日の投稿(ニュースフィード)にはさらに突っ込んだ文言がありました。

「日本中で米光さんと僕しかまだ『ペナンブラ氏〜』に熱狂していない様子なのが残念な今日このごろ、このコラムを読んでもまだこの作品を読まない人とは、金輪際もう友達ではありません!」(ほぼコピペ)

ほほう。そんなにか、と早速そのフィードにリンクしてあるブログ記事を読ませていただいたのです。そのエキサイティングな内容については、このリンク先で直接ご覧いただけば済みますので、本稿では割愛いたします。ブログを読んでみての結論はたった一つ。「私にはその本を読む必要がある」ということでした。

『ペナンブラ氏の24時間書店』は、アメリカの新人作家ロビン・スローンが2012年に発表し、2013年に全米図書館協会のアレックス賞を受賞した、「青春冒険小説」です。日本語版は2014年4月に「東京創元社創立60周年記念出版」として刊行されました。詳しくは東京創元社ウェブマガジン海外ミステリ出張室の記事をご覧ください(リンクを紹介しておきます)。ここには、巻末にある米光一成氏の解説全文が掲載されていて、ロビン・スローンの素性などがある程度わかります。

米Wikipediaには彼の項目があるのですが、Wikipediaには『ペナンブラ氏の24時間書店』でデビューしたこと、この本のあらすじ、それに簡単な学歴紹介があるだけで、あとは何もわかりません。日本版Wikipediaにはまだ項目はありません。他に、ロビン・スローン本人のWebサイトがありました。ここにはロビンの他の短編作品や、『ペナンブラ氏〜』の原書の映像などもあるので、英語に堪能な方はぜひご覧いただきたく思います。私は英語が不得手でありますので、ちょっと眺めるぐらいしかできないのが無念であります。ちなみに原書の装丁はかなりCoolです。いずれ手に入れて直筆のサインでももらいたいと思います(表紙にロビンのサインが印刷されていますけどね)。

清涼感のある素敵な翻訳を担当された島村浩子さんは、翻訳ミステリ大賞シンジケートという秘密結社で東東京読書会なるコアな集会をやってらっしゃるとGoogleさんに聞きました。こちらはすぐに満席になってしまうので参加は難しそうですが、いずれは参加してみたいと思います。

電子か通販か、それが問題だ

さっそく、実際に『ペナンブラ氏の24時間書店』を読んでみることにしました。東京創元社のサイトには、オススメの購入方法がいくつか示されています。選択肢は大きく分けて2つ。紙のリアル本で物理的に手に入れて読むか、電子書籍で仮想的に手に入れて読むか、であります。まずは今すぐ読めるのが最大のメリットである「電子書籍で買う」を考えてみます。その時点ではKindle、honto、Kinoppy、Koboの4つのプラットフォームが選択できました。

価格的には再販制度に縛られていないので各社まちまちですが、紙の本の1900円税別に対して、それほど差がありません。この中ではKoboが一番安かったのですが、決定的なアドバンテージを得るほどではなかったのです。となると、ビューアの使い勝手が決め手と言うことになりますが、個人的にはhontoの使い勝手が好きで、あとは各社一長一短といったところ。どこかPDFで売っているところがあればSideBooksで読めるので即買いしたのですが、残念ながらいずれもそのような仕組みではありません。

どうしてこの業界は揃いも揃ってビューアアプリぐらい好きなものを使わせてくれないのでしょうか。全くもって不便極まりないと思いました。しばらく悩みましたが、決め手に欠けたので電子で買うかどうかは今回は棚上げとしました。

次に通販での購入の検討に入りました。いつもならドローンを飛ばしている例の会社で済ませているのですが、他にも意外に多くの選択肢がありました。まず、そのドローンの会社では、プライム会員で買えば今日届くというスペシャルなサービスがあるのですが、残念ながら私はそのような会員ではないので、翌日以降の到着になります。マーケットプレイスでも古本の購入が可能でした。この場合はいつ届くかわかりません。

コンビニ店頭に届くサービスは翌日到着が約束されています。悪くはありません。大手書店と大手印刷会社が手を組んだサービスの場合、発送までに24時間かかるとのことでした。翌日到着するとは限らないようです。大手老舗書店の単独で運営しているサービスは1〜3日以内に発送という少々のんきな設定。それなら直接行った方が早いです。別の書籍通販古参のサービスは取り寄せで1週間かかるとのこと。あまり力を入れていないのだろうかと心配になりました。

ネットショッピング最大手サイトが運営しているサービスは、さすがに充実していて午前中の発注なら明日到着で、追加料金もプライムな会員登録も不要でした。こりゃなかなか良い。同社の電子版よりサービスがいいかもしれません。取次ぎ大手2社がそれぞれやっているサービスがありますが、出荷までに1〜2日だそうで、書店受け取りなら送料は無料。ただ、そろってあまりやる気がないような感じ。書店への配慮もあるのでしょうか。店頭で取り寄せを依頼するよりは早く手に入りそうではあります。最後にレンタル最大手のオンライン販売を見てみましたが、これは1〜2日で出荷して最寄の店頭でも受け取れるというサービス。店頭受け取り系のサービスは昼間荷物を受け取れない人にはありがたいですよね。

ここまで考えて、今日明日は我が家は日中不在になるので、注文してもすぐには受け取れないことに気付きました。今すぐ読みたいのにこれでは話になりません。仕方ないので手っ取り早く直接書店に出向いて購入をすることにしました。

結局、書店に行く

読みたいときが読みどき。で、ありますので、できるだけ早く手に入れたいのが人情というもの。しかしながらその日は平日火曜日。しかも週を通して日中は予定がみっちりしている時期でありました。夜に新宿に行く予定があったので、ついでに紀伊国屋書店にでも寄れば大丈夫だろうと思い、ひとまずWebサイトで在庫を検索。さいわい「在庫あり」で、しかも売り場の場所まで表示されています。なんと素晴らしいサービスでしょうか。これでどうにか本日中の入手は確定したわけであります。

ほっとしたところで家を出て最寄駅へ移動。流れで駅前の書店をのぞいてみることにしました。だってそこにあればもうこのミッションは解決するじゃないですか。行きの電車から読み始められるならそれにこしたことはないのですから。ところが、残念ながら『ペナンブラ氏の24時間書店』の店頭在庫はナシ。しかも、気がつけば別の本を買っていたのです! 書店行きは衝動買いがあるから危険なので、できることならば避けたかったのですが、これはもう事故です事故。悪いことは重なるもので、夕方の新宿に行く前の仕事がずれ込んで、なんとこの日は結局、紀伊国屋には行けなかったのです。

明けて水曜日。朝イチで浜松町に行き、ひと仕事終えてから事務所に戻ったのですが、ここで選択肢が。

①神田で降りて駅前の書店へ

②秋葉原で降りて有隣堂か書泉へ

秋葉原からの方が事務所まで少し遠いので、神田を選択しました。駅を出て、横断歩道を渡ると、確か書店があったはずのところに釣具屋の看板が。はて? 角を間違えたかなともう1本先まで行きますが、書店はありません。どうやら気がつかないうちに無くなってしまったようです。あとで調べたら半年も前に閉店になったそうで。何度か通りかかっていたはずなのですが、まるで気付きませんでした。諸行無常であります。

それでも書泉か有隣堂に行ければ在庫があるだろうとタカをくくって事務所で仕事にとりかかっていたら、同僚がクルマで帰るというので便乗することになり、この日は秋葉原には行けなくなりました。同僚に無理を言って通りがかりにある書店に寄ってもらいましたが、案の定店頭在庫はありません。こんなことなら、さっさと通販で注文しておけばよかったのです。かといってここまできたら、いまさら電子で買うという決断もできません。この2日間が完全に無駄になってしまうからです。

最終決戦、今日こそ『ペナンブラ氏』を奪取せよ!

とうとう木曜日になってしまいました。実はこの日はクルマで役所をハシゴすることになっていて、その用が済むまではどこにも行けません。私は忸怩たる思いで憮然としながら淡々と事務処理を済ませていきました。なんで月曜日のうちに電子で買うなり、通販で注文するなりしなかったのだろうかと、自責の念に苛まれていました。読みたいものを読みたいときに読めない。これほどの苦痛が他にあるでしょうか。

すると、ここで幸運の女神が舞い降りてきました。なんとタイミングよく処理が進み、予定よりもかなり早く所用を片付けることができたのです。そして区役所の食堂で遅めのランチを取りながら、ふと思いつきました。今日のこの機動力(クルマ)をもってすれば、本の1冊や2冊簡単に手に入れられるのではないか、と。

さっそくiPad miniで近隣の書店を検索してみました。条件としてはクルマで立ち寄れるところ。空振りは避けたいので先に在庫を確認してから突入することに決めました。ただし、電話での確認はしないことにしました。今回は在庫が無かった場合、その店で買う予定がないからです。普通であれば電話に出る手間をかけさせても、在庫を調べてもらった上で無かった場合「取り寄せますか」となるのですが、今回は絶対に今日中に手に入れると決意している以上、そこで取り寄せを依頼するわけにはいきません。買わないのに電話応対を強要するのは、あまりに心苦しいではないですか。

よって、今回の候補はネットでの在庫検索が可能なお店に限られることになります。現在地から行けそうな範囲にはいくつかのチェーン書店がありました。まず1つめのWebサイトをのぞいてみますが、店頭在庫を調べる仕組みはないようでした。2つめの書店には一応在庫の検索システムはあるのですが、どうもうまく探し当てることができません。似たようなシステムでも随分使い勝手が違うものです。

そして3つめのチェーンでは、ついに確実な店頭在庫を探し当てることができました。クルマで10km程度。駐車場もあります。さっそくクルマを走らせました。ぐずぐずしていると、他の人に買われてしまうかもしれないからです。こうして三日間にわたる激闘の末に、ついに私は『ペナンブラ氏の24時間書店』を手に入れることができたのです。完。

「これもたった2ドルで印刷できるのか?」「もちろん」

ネタバレしない程度に感想を書いてみる、と意気込んでみたもののこれが意外に難しいもので、この時点ですでに3回書き直してついにはすべて破棄しました。ムダに感想を述べるのはやめておきましょう。内容について何をどう書いても、これから読む人のためにはならないと思うのです。だからもう手元の本を閉じてしまいました。この先は、この本の後味の良さだけを伝えたいと思います。

読み終えて、まず思ったことはといえば、息子や娘たちにも薦めたいということでした。こんな楽しいエンターテインメントは、感受性豊かなティーンエイジャーにこそ味わっていただきたいと思うわけです。もちろん、本に関するさまざまな経験をしたおじさんおばさんにもオススメです。ところどころで自分の経験とリンクし、主人公や仲間たちの若々しさを疑似体験することができるでしょう。もしもあなたに少しのギーク属性があるのなら、なおオススメします。1990年代半ばからインターネットに触れて、「ワイアード」なんかをたまに読んだりしたような方なら、相当に楽しめるはずです。

そしてこの本は、今こそ読むべきです。1年後はともかく、5年後では今ほどには楽しめないかもしれません。ましてや10年後ではもうなんの保証もできません。早めに読まれることを特にオススメいたします。

ペナンブラ氏は主人公を「おまえさん」と呼びます。英語版ではただ ”You” なのでしょうが、実に上手に雰囲気よく翻訳されていると思います。グッジョブ島村さん。そうです。若者は先達に「おまえさん」と呼ばれるべきです。自分にもそんな上司がいたらどんなに楽しかったでしょうか。いつか年頃の部下ができたら、私も「おまえさん」と呼びたいと思いました。あとペナンブラ氏の5番目のタブレットが欲しいです。

私の好きな登場人物は1位がマーカス・コルヴィナです。ペナンブラ氏のボスである彼を好きになる人はあまりいないと思いますが、自分にとってはとても印象的な人物でした。2位はオリヴァー・グローン。主人公の同僚で地味な人物ですが、とても重要な役割を担っています。3位はニール・シャー。主人公の幼なじみで金ヅルの男です。彼もまた物語の進行に欠かせない役目を負った人物です。あまり普通ではないランキングで恐縮ですが、読めばなるほどとわかっていただけるかもしれません。

そしてヴェニス。そう。ヴェニス。

もしも、『24時間書店』のペナンブラ氏が日本人だったら

正直、悔しいと思いましたね。なんだよ、と。アメリカ人ばかり面白い本書いてるんじゃないよ、と。何がヴェニスだ、と。こんちくしょうです。こちとら江戸出版文化があるんでぃ、てやんでぃ、父ちゃん情けなくて涙が出てくらぁと思うわけです。

と、ここでひらめいた。ピンときた。

めくるめく江戸の出版文化を主題にしたこんな小説を書いてみたらどうでしょうか。つまり、基本骨格は『ペナンブラ氏〜』のままで、外装と内装をすっかり和製にすげ替えてしまうというのはいかがでしょうか、と。若い主人公が、中年の導き手によって、時代を超えた出版事情に触れて、新たな世界への扉を開く。しかも最新テクノロジーを交えて。そこには美女の恋人や、優秀なルームメイトや友人、同僚が登場し、強力な敵も登場してくるわけです。そういう基本構造の物語を、舞台は東京で。あと江戸で。

タイムスリップは安易すぎるので今回はやめておきましょう。過去と現在の物語が平行して進行した方が面白そうです。江戸の出版がテーマとなると面白いのは黄表紙や洒落本でしょう。そうなると吉原遊郭の存在は避けて通れません。それから、幕府の禁書も重要なファクターになるでしょう。蔦屋重三郎、山東京伝を中心にしましょうか。いや、時代は少し遡りますが、平賀源内も大きな役目を持ってくれそうです。同時期の絵師に鈴木春信がいますから、二人を絡めても面白いでしょう。

江戸の出版となると、寛政の改革、享保の改革による弾圧について述べるのも不可避であります。貸本屋などの当時の商売もぜひ紹介したいところです。世界最高峰とまで言われる木版技術についても濃厚に解説したいですね。他にも盛り込みたい要素がわんさとあります。幸い私は以前仕事で春画に関する本を手掛けたことがあり、多少の予備知識がありました。江戸期の歴史については、人並みの知識しか持ち合わせていませんが、文献は山ほどあるので気合いでなんとかなりそうです。これはなんだか面白そうだ、ということでしばらく本気で取組んでみることにしました。

前フリが長くて申し訳ありませんでした。実はこの企画は、『ペナンブラ氏の24時間書店』を紹介する企画ではありません。同書にインスパイアされた私が、江戸出版文化をテーマにした「和製ペナンブラ」小説を書き、それを電子書籍でリリースするという壮大な実験企画なのであります。これから本編を執筆して実際に電子書籍で発売するまで、ほぼリアルタイムで毎月進行状況を報告して参ります。全3回予定。ご期待ください。

追補:タイトルは決まりました。

「ストラタジェム;ニードレスリーフ」