地域デザインを取り巻く環境

第1回目の連載「図書館におけるデザインとは何か?」でも書いたとおり、際限なく広がっていくようにみえるデザインの領域は、産業化の流れによって定義づけされた、デザインする対象の違いによる区分であった。これから書く「地域デザイン」は、それらの産業構造による区分とは少し違う。「地域デザイン」という言葉は近年、耳にすることが多くなったが、その言葉自体はかなり古くからあった。

CiNiiで「地域デザイン」「出版年:古い順」で検索すると、『地域デザイン論』(山岸政雄)という1987年の論文が出てくる。この論文(オープンアクセス)を読んでみると、都市景観やまちなみとしての造形という観点から「地域デザイン」という言葉が使われている。この時点での「地域デザイン」はあくまでも地域における「都市デザイン」「建築デザイン」に限定したものを対象としており、それは我々がいま地域デザインという言葉から思い浮かべるイメージの一部に過ぎない。2000年代中頃まで、同様の文脈の中で使われることが主であったと思われる。

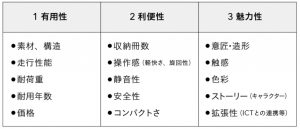

2017年のいま、「地域デザイン」という言葉はさまざまな場面に広がっている。都市計画においては造形の話だけではなく、地域特有の課題解決のための大小さまざまなまちづくりの政策へと展開し、地域ブランドにおいては特産品の質による差別化だけではなく、特産品の背景にあるストーリーやパッケージなどの意匠性による差別化へと注目のポイントが広がっている。「地域メディア」は地理的な範囲としての地域の人々のつながりから、地域を超えたコミュニティのつながりにまで広がり、「ローカルメディア」とも呼ばれるようになった。

またアートの領域でも、「アートプロジェクト(地域アート)」が地域振興の切り札として日本各地で盛んに行われ、観光資源としてまちに根づいたり、コミュニティの形成に効果をもたらしているケースも生まれているが、これも社会的課題へのアートによるアプローチということで「ソーシャルデザイン」であり「地域デザイン」であるとも言える。

このように多様な「地域デザイン」であるが、まずは地域資源を見つけ出し、そしてその可能性を引き出す、というかたちが基本となる。「地域デザイン」という言葉がいまのように日常的に使われるようになる以前から、地域資源の可能性を引き出し、光を与えるクリエイターたちがいる。

そのひとりが、1980年代から高知を拠点に、一次産業とデザインをかけ合わせて新しい価値をつくり続けてきたグラフィック・デザイナー、梅原真だ。かつおを藁で焼く土佐伝統の製法による《一本釣り・藁焼き鰹たたき》や、同じく高知県の砂浜しかない町で、その「砂浜」を美術館に見立てた《砂浜美術館》のデザインによって知られている。梅原はその土地の力を引き出し、生業のスイッチを入れ、そこに生業が生まれることで地域の風景を持続させ、地域の風景をつくり出している。

もうひとり、地域に光を与えるクリエイターとして知られているのがナガオカケンメイ。2000年に設立された《D&DEPARTMENT PROJECT(ディアンドデパートメントプロジェクト)》というプロジェクトで、「ロングライフ」をテーマに、47都道府県に一ヶ所ずつ拠点をつくりながら、「息の長い、その土地らしいデザイン」を紹介している。梅原の「持続する風景」、ナガオカの「ロングライフ」、いずれも「持続する」ことを大きなテーマとして取り組み、実際にプロジェクトを持続させていることが、多くのほかのクリエイターやプロジェクトとは一線を画する。

一方、地域再生の名の下で、これまでさまざまな政策が行われてきた。経済学者、飯田泰之は『地域再生の失敗学』(光文社新書、2016年)の中で、従来型の地域再生政策の多くは失敗であり、これを認めることが地域再生を考える出発点になると書いている。そして、大規模なインフラ整備による経済政策が実効性をもたない現在、アイデアの総生産量を減少させないために人口密集地を維持することこそが地域再生のために必要であるとも述べているが、この地域再生における戦術の変更は、ただ政策を立てるのではなく、どのように政策を立てるのか、どれだけアイデアのバリエーションをもてるかということにおいて、まさにデザインが要請されるのではないか。

「デザインを経営の中核に」とか「デザイン思考で誰もがデザイナー」といった、デザイン側における無節操な領域の拡張と、社会の側からのデザインへの過度な期待の高まりという状況を鑑みると、「地域再生」と「デザイン」は簡単につながりそうに見える。いや、意識的か無意識的かは別として、すでにつながっているからこそ、いまの「地域デザイン」ムーブメントがあるのかもしれない。

地域デザインとしての図書館

あらためて「地域デザイン」の定義づけについて考えてみる。『最新 現代デザイン事典』(平凡社、2017年)では、巻頭で「地域とデザイン」という特集が組まれているのだが、その冒頭部分を一部引用する。

「今日、『地域活性化』『地域振興』『まちづくり』『まちおこし』などと呼ばれる地域活動には、地方自治体が先導して行う大規模なものから市民有志によるものまでさまざまであり、その目的も都市計画から地域産業の振興、観光客誘致などと多様です。ここではとくに〈デザイン〉というフィルターを通すと、どんな地域像が見えてくるのか、また地域に対して〈デザイン〉がどんな貢献をなしうるのか、実例を通して考えます」

この巻頭に続いて、「地域デザイン」における実践を「つくる」「つたえる」「つなぐ」「さぐる」の四つの区分に分けて紹介している。本稿における地域デザインとは、これを基に「地域の資源を活かして、地域に貢献するデザイン」と位置づけるものとする。

「地域の資源を活かして、地域に貢献するデザイン」を実践している図書館は、既にさまざまなかたちで紹介されている。2014年3月に文部科学省より公開された「図書館実践事例集〜人・まち・社会を育む情報拠点を目指して〜」では、「連携」や「課題解決支援」「まちづくり」といったテーマ別に日本全国の事例が紹介されている。

たとえば「恵庭市人とまちを育む読書条例」を制定し、市民・家庭・地域・学校・市が一体となった読書によるまちづくりを進めている恵庭市立図書館や、《ことば蔵交流フロア運営会議》という誰でも自由に参加ができて、約束事や企画を参加者とともに決めていく場を設けることで地域の交流機能の拠点となっている伊丹市立図書館「ことば蔵」などは、図書館関係者にとってはよく知られた存在になっている。

このような事例は、岡本真が監修した『ささえあう図書館 「社会装置」としての新たなモデルと役割』(勉誠出版、2016年)や猪谷千香の『つながる図書館 コミュニティの核をめざす試み』(ちくま新書、2014年)、そして本稿の掲載媒体でもある「ライブラリー・リソース・ガイド(LRG)」といったさまざまな書籍や雑誌でも紹介され、地域を支える、あるいは地域をデザインする施設として図書館が、地域か活性化の重要な役割をはたしているということは広く認識されるようになった。まだそういった事例をご存知ない方は、上記のサイトや書籍にあたっていただきたい。本稿では、私自身がARGのメンバーとして関わったプロジェクトにおける取り組みを例に、図書館や公共施設整備における地域デザインの可能性と課題について考える。

地域デザインでつくること―― 「別府市図書館・美術館整備基本構想策定等業務」での実践より

アカデミック・リソース・ガイド社(ARG)は、2016年9月から2017年3月のおよそ7ヶ月間、「別府市図書館・美術館整備基本構想策定等業務」にあたった。

別府市は源泉数、湧出量ともに日本一を誇る日本有数の温泉観光地として知られている。八つのエリアに分かれ、別府八湯と呼ばれる市内の温泉は、それぞれが特性をもち、個別のエリアとしても、全体としても、独特な魅力を放っている。また、日常的に使うお風呂として温泉に浸かる地元住民と、観光や仕事で訪れる外からの人間が湯船で混じり合い、交流の場としても機能している。

温泉は別府市を支えてきた観光産業であるが、昭和50年代をピークにそのあとは減少しつづけており(2010年代に入ってからは、回復傾向もみられる)、その理由として団体宿泊客へ最適化した構造であるがゆえに、個人旅行の増加による観光スタイルの多様性に充分に対応できていないことなどが指摘されている。観光産業の落ち込みは、別府市中心市街地の活性化にも影を落としている。

そのような状況の中、別府市では、地域資源である温泉やまちなみを活かしつつ新しい文化を創造していこうといったプロジェクトが、民間の動きの中から展開している。そのひとつが「別府八湯温泉泊覧会(通称:オンパク)」である。オンパクは2001年より始まった、温泉文化を核とした体験型ツーリズムのイベントである。「世界一の温泉地で元気+綺麗に!」をキャッチフレーズに、別府八湯エリアの各所で、温泉/健康・癒し・美/歩く/食をテーマにした体験交流型イベントが繰り広げられ、多くの地元住民や観光客が参加するユニークなイベントとなった。

このイベントの実行委員長として中心的役割をはたしたのが、現NPO法人ハットウ・オンパク、一般社団法人ジャパン・オンパク代表理事の鶴田浩一郎である。鶴田は第1回のオンパク終了後「ハットウ・オンパクはいずれなくなる。なぜならば、別府は1年365日がハットウ・オンパクの世界にならなくてはいけないからだ」というメッセージを残した。この言葉の奥には、梅原真の「持続する風景」やナガオカケンメイの「ロングライフ」と通底するビジョンがある。別府にしかない温泉文化という地域資源の新たな可能性を引き出し、光をあてる。まさに地域デザインの実践がこの別府にあった。

別府市における地域デザインの実践としてもうひとつ重要なプロジェクトに、《BEPPU PROJECT》がある。《BEPPU PROJECT》は、2005年に別府市を拠点に活動を始めたアートNPOで、その目的を『混浴温泉世界 場所とアートの魔術性』(NPO法人 BEPPU PROJECT、2010年)の中で、以下のように記している。「社会の中におけるアートの価値を再発見し、あらたな意義や可能性を見出すことで、この場所でしか実現できないユニークな試みを、日常的に地域に提供し続けることこそがBEPPU PROJECTの目的である」。

「platform04-BEPPU PROJECT」築100年の長屋の1室をアーティストのマイケル・リンと地元の建築家が再生した物件。(撮影:李明喜)

地域社会におけるアート、デザインの価値とは

NPO法人BEPPU PROJECTは2005年の発足後、「アートNPOフォーラム」や「platform(中心市街地活性化を目的に、家主の協力のもとリノベーションを行い、地域活動の交流拠点を制作したプロジェクト)」などの事業を重ね、2009年には、別府現代芸術フェスティバル2009「混浴温泉世界」を実施する。このように書くと「BEPPU PROJECTはアートでまちづくりをやっているんだね」と言われそうだが、そうではない。BEPPU PROJECTの代表理事でアーティストでもある山出淳也は、前掲書の中でこう言っている。「僕らは必ずしもまちづくりのためにアートを使っているわけじゃないんです。むしろ、社会におけるアートという新しい価値観や、価値そのものを紹介していくことが最大のミッション」。

山出のこの言葉は、《Happening》や《文化庁メディア芸術祭》の地方展などでまちなかを舞台にデザインをしてきた私にとっては、とても共感できるものだ。まちづくりにアートやデザインを利用するというのではなく、目指すのは、アートやデザインにしかできない新しい価値を創造し、アートやデザインをとおして可能性を創出していくということである。

プロポーザルの段階で、私たちはこのふたつのプロジェクトについて、特に詳細にリサーチを行っていた。別府らしい図書館・美術館を整備するうえで、こういった地域の日常をつくってきた活動とどうつながっていくかが鍵になると考えていた。プロポーザルにおける基本的な考え方にもそれを示している。「泉都別府の〈おもてなし〉の心やアートイベントなどで蓄積されてきた社会関係資本を施設づくりにも活用する」と。

あたりまえのことではあるが、地域デザインは地域をリサーチすることから始まる。特に地域資源についてのリサーチにおいては、必ずフィールドワークを行うということも、ARGのリサーチ&デザインの基本である。事前にデータや地域文献などの調査、分析を行い、そして現地を訪れて歩き、そこに暮らす人たちと話し、記録する。地元の人たちが通う喫茶店やカフェ、飲み屋で過ごすことも大事にしている。

ハットウ・オンパクの鶴田、BEPPU PROJECTの山出は、「別府市図書館・美術館整備基本構想検討委員会」の委員に任命され、(立場は違うが)一緒にプロジェクトに取り組むこととなった。委員には教育や図書館、建築などの専門家が選出されたほか、市民代表として公募で選ばれた方や市内の3大学からそれぞれ1名の学生も含まれており、別府の多様性を象徴するメンバー構成であった。

多彩なメンバーが集結したのだが、委員の方々と我々の間のコミュニケーションは、オープンでインタラクティブなものとはならなかった。背景には公共施設整備における制度や条件による制限という問題がある。ただ、我々の側が多様な委員の方々に対してコンセンサスを得るのに十分な言葉を紡ぐことができなかったという反省点も残った。多様なメンバーにも対応したオープンなコミュニケーションを生み出すインタラクション・デザインと、構造としての施設整備プロセスのリ・デザインは切り離すことができない課題である。

このような「会議のデザイン」もコミュニケーション・デザインであると言えるが、短い時間の中でメッセージを送り、送られるというミクロなインタラクションをとらえるのはなかなか難しい。

「まち歩き」から図書館・美術館づくりを考えるワークショップ

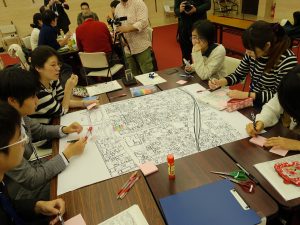

同じくミクロなインタラクションの場でありながら、比較的成果を上げることができたこととして市民ワークショップがある。「まちから考える図書館・美術館づくりワークショップ」と名づけられたこのワークショップは、まちを歩く→まちの魅力や課題を発見→地図に記録→協議・共有→新しい施設やまちから生まれる体験を創造→協議・共有→発表、という流れをグループ単位で行った。

ARGが図書館や公共施設整備のプロセスとしてワークショップを実施する場合、原則としてまち歩きを行う。日常の中で利用される施設をつくるためには、当然のことながら、その周囲にある地域を考えなければならないし、人やモノや情報の流れやつながりをとらえることも必要となる。別府でもそうだったが、ほとんどの地方都市でまちなかを歩くという機会が減っている。しかし、こうしたワークショップでまち歩きをしてもらうと、見落としていることが思いのほか多くあることに気づく。

別府市図書館・美術館の整備に向けた地図づくりのワークショップ。 (撮影:李明喜)

別府の路地は、歩いて本当に楽しいところだ。みんなの社交場となっている温泉のすぐ手前に風俗のお店が集中していたり、その近くには日常化したアートの入口となるショップがあったりする。また、そんな路地にサードウェーブ系の小さなコーヒースタンドがあり、その横で店の大家さんらしき人が何やらやっていて、そんな姿をコーヒースタンドの若い店主が指さしながら「テラス早くつくってほしいんですけど、大家さん、気ままでいつ終わるかわかんないんですよ」と笑って教えてくれたりする。

ここには歩く速度でしか見えない景色があり、そこには時間を超えた地域資源が埋まっている。地域資源を再発見し、世代を超えた人々の中で共有することから図書館・美術館づくりは始まる。再発見するものはすべてがポジティブなものというわけではない。重い地域の課題を見つける場合もある。こうした可能性と課題を、協働性や身体性を伴う中で発見し、プロセスそのものを共有するということが大事なのである。このプロセスを経ることで、ワークショップ参加者が、図書館・美術館づくりに主体的に関わるきっかけへとつながればと思っている。

別府でのワークショップの動画はこちらで公開しているので、関心のある方はぜひご覧いただきたい(以下の動画も参照のこと)。

地域デザインの中心としての社会的相互行為

近年、日本でも注目を集めているアートにおける潮流に「ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)」と呼ばれるものがある。SEAリサーチラボ(ソーシャリー・エンゲイジド・アートを知り、学び、議論し、実践するためのリソースサイト)の定義づけによると「ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)とは、アートワールドの閉じた領域から脱して、現実の世界に積極的に関わり、参加・対話のプロセスを通じて、人々の日常から既存の社会制度にいたるまで、なんらかの「変革」をもたらすことを目的としたアーティストの活動を総称するものである」とある。

これだけを読むと、アーティストの活動であれば、アートでなくてもいいのか? と思ってしまうが、実際、「それはアートなのか? アートである必要があるのか?」といったアートであることの必然性をめぐる批判も多い。森美術館チーフ・キュレーターの片岡真実はもう少しシンプルに「社会の諸問題と向き合い、そこにいる人々の生活と深く関わることが本質にあるアート」と説明する。

私はソーシャリー・エンゲイジド・アートの中心要素である「社会的相互行為」が、地域デザインにおいても重要であると考える。象徴的行為ではなく、現実の社会的行為である。アートにしてもデザインにしても、どこにも属してはいなくて「あいだ」にあるものだと思う。どこにも属さない不安定な立ち位置だからこそ、現実の社会的相互行為に働きかけることができる。デザインにしかできない方法で、人々の日常に深く関わることができるし、図書館や公共施設づくりに「変革」をもたらすこともできると信じている。

(短期集中連載・了)