先月末に小説家の橋本治さんが亡くなられた。謹んでご冥福をお祈りいたします。

小説だけでなく評論やエッセイ、古典の翻案・現代語訳など多彩な本を著した橋本さんには、出版論であり書物論といってもよい著作がある。1993年に雑誌「中央公論」に連載され、翌年に中央公論社から単行本として刊行された『浮上せよと活字は言う』である。

この本の主題は明瞭だ。出版産業がどうなろうと、人間にとって活字による表現や思考が不要になるはずがない。「既存の活字」が現実を捉えられずにいるのなら、その現実が見えている者こそ、その事態を言葉によって把握し思考せよということが書かれている。

1993年といえば、前年に昭和末期から続いたバブル経済が崩壊し、現在にいたる長期にわたる経済的な停滞が始まったばかりの時期である。自民党が一時的に下野し、野党による連立政権が成立した時期でもあった。

この頃の出版市場は、まだ上り坂にあった。出版市場統計としてよく参照される出版科学研究所のデータで市場規模がピークとなったのは1996年である。もしその時期が出版業界にとって「最良の時期」であったのだとしたら、橋本治はこの本でいらぬ心配をしていたことになる。だが、本当にそうだっただろうか。

「活字」そのものが怠惰だった

この本には、たとえばこんなことが書かれている。

「若者が活字離れを起こして本を読まない」などという一行の、何というもっともらしさよ。いかにももっともらしい説明が、しかしなんの説明にもなっていない。「若者が活字離れを起こした」と「若者が本を読まない」とは、まったく同じことだからだ。同じ言葉の繰り返しが、あたかも一方が他方の説明であるかのように響いて、そしてその先には何もない。権力となってしまった言葉とは、こんなものだ。何の意味も持たず、しかしそれは有効なものとして、存在を続ける。

十年以上も前にその時代の若者達が何故に“活字離れ”などという事態を惹き起こしたのか? その解明は、当面どうでもいい。問題は、「若者が本を読まないのは活字離れを起こしているからだ」などと平然と言って、それで何かの説明になっているかと思う“活字”の方にある。そのように形骸化してしまった活字が見捨てられぬままになっていたら、その方がよほどおかしいというものだ。

(改めて啓蒙を論ず)

若い世代が本を読まないこと、ようするに出版市場の冷え込みの原因を「活字離れ」などという同語反復でしかないクリシェに求める活字メディア側の怠慢について、橋本さんは怒りをこめてこう書いた。なぜだろうか。

この本はシェイクスピアの戯曲「テンペスト」を原作とするピーター・グリーナウェイの映画『プロスペローの本』を読みとくところから始まる。映像作品を存分に理解するためにも必要とされる古典に対する教養の必要を説いた後、この本は一転して、1970年代後半に出版の世界に起きたいくつかの出来事が、”活字”の世界にもたらした変化を詳細に論じていく。

具体的には、女性誌「JJ」(1975年創刊)や男性誌「POPEYE」(1976年創刊)の登場、この時代に角川書店の二代目社長となった角川春樹による「角川商法」、すなわち文庫本のエンターテインメント路線化とメディアミックス戦略がもった意味が論じられるのだ(ちなみに角川春樹氏はこの連載中に逮捕されていた)。

旧来の”活字”文化人にとっては「JJ」や「POPEYE」のようなビジュアル重視の雑誌も、国文学の専門出版社だった角川書店の文庫がエンターテインメント化していくことも理解不能の出来事だったが、当時の若者は「『まずそれから始めなければ』というレベルの人間」だったのだから仕方ない、と橋本治はこの本で書いている。

「人間がある時期に限って同じ本を一斉に読むこと」の異常さ

この本をリアルタイムで読んだ私たちの世代は、まさに「『まずそれから始めなければ』というレベル」の、つまり「活字離れ」を活字メディアに難じられた若者だった。そして、この「レベル」の読者にあわせて出版産業は肥大化し、1996年に市場規模は最大値を迎える。だが、いま振り返ってみて、「少年ジャンプ」の600万部が支えたとも言えるその実質はどれほどのものだったろうか。

皮肉なことに、この本が出た6年後の1999年に中央公論社は倒産し、旧来型の「活字メディア」の総本山ともいえる読売新聞グループに入り「中央公論新社」と名をあらためる。この本はいったん市場から消えた後、2002年に増補されて平凡社ライブラリーの一冊となったが、現在はこちらも品切れ状態である(だからこうして引用することによってしか、当時橋本治が表明した怒りを現在の読者に伝えることができない)。

ところで平凡社ライブラリー版の『[増補]浮上せよと活字は言う』には、「産業となった出版に未来を発見しても仕方ない」という小文が追加収録されている。この文章はじつは私が「季刊・本とコンピュータ」という雑誌で寄稿を依頼したものだ。こちらの増補版もいまでは手に入れにくいので、勘どころを引用する。

出版が“産業”として成り立つためには、「多種多様の人間が、ある時期に限って同じ一つの本を一斉に読む」という条件が必要となる。こんなことは、どう考えたって異常である。出版というものが、“産業”として成り立っていたのは、この異常な条件が生きていたというだけで、つまりは、そんなものが成り立っていた二十世紀という時代が異常だった――というだけの話である。

したがって二十一世紀には、本は「永遠の名作」としてロングセラーとして細々と売るしかない。なぜなら二十一世紀にはもうベストセラーは存在しないからだ。そして橋本さんは、本の未来は「富山の薬売り」のように、「必要なものを必要なだけ補充し続ける」という方向性にあるとも書いていた。

ベストセラーに依存した出版ビジネスはもう死んでいる

その後、二十一世紀が約二十年ほど経過したが、現実はどうなっただろうか。

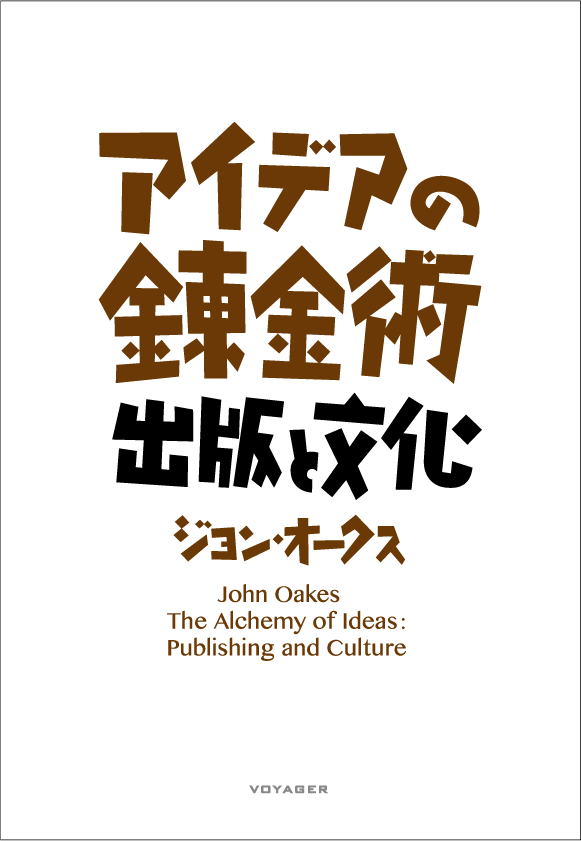

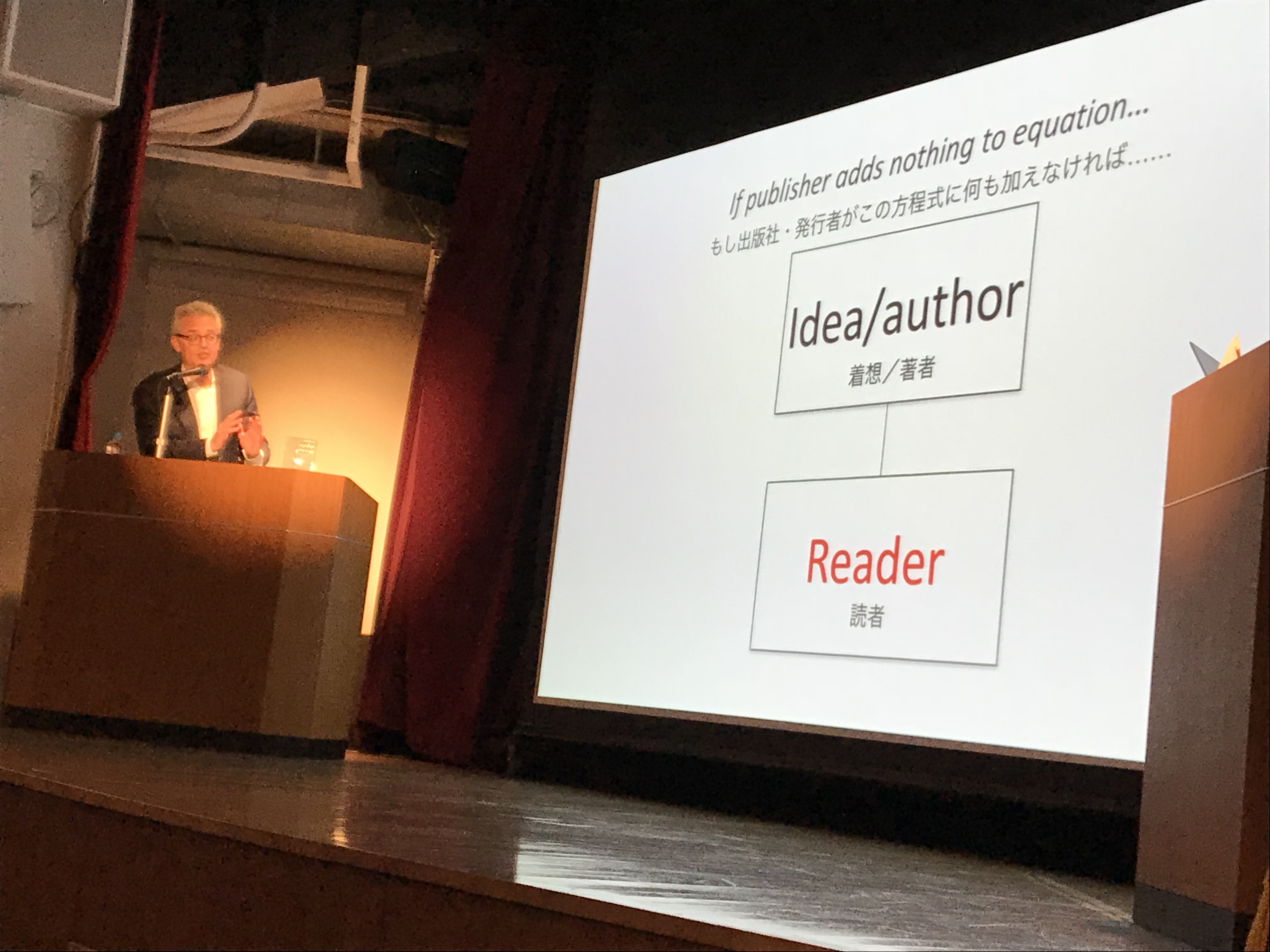

橋本さんが亡くなられた先週の終わりに、二十年前の橋本さんと同じようなことを主張するアメリカの出版人が来日して講演を行った。ニューヨークでORブックスという小さな出版社を経営している、ジョン・オークスという現役の編集者だ。

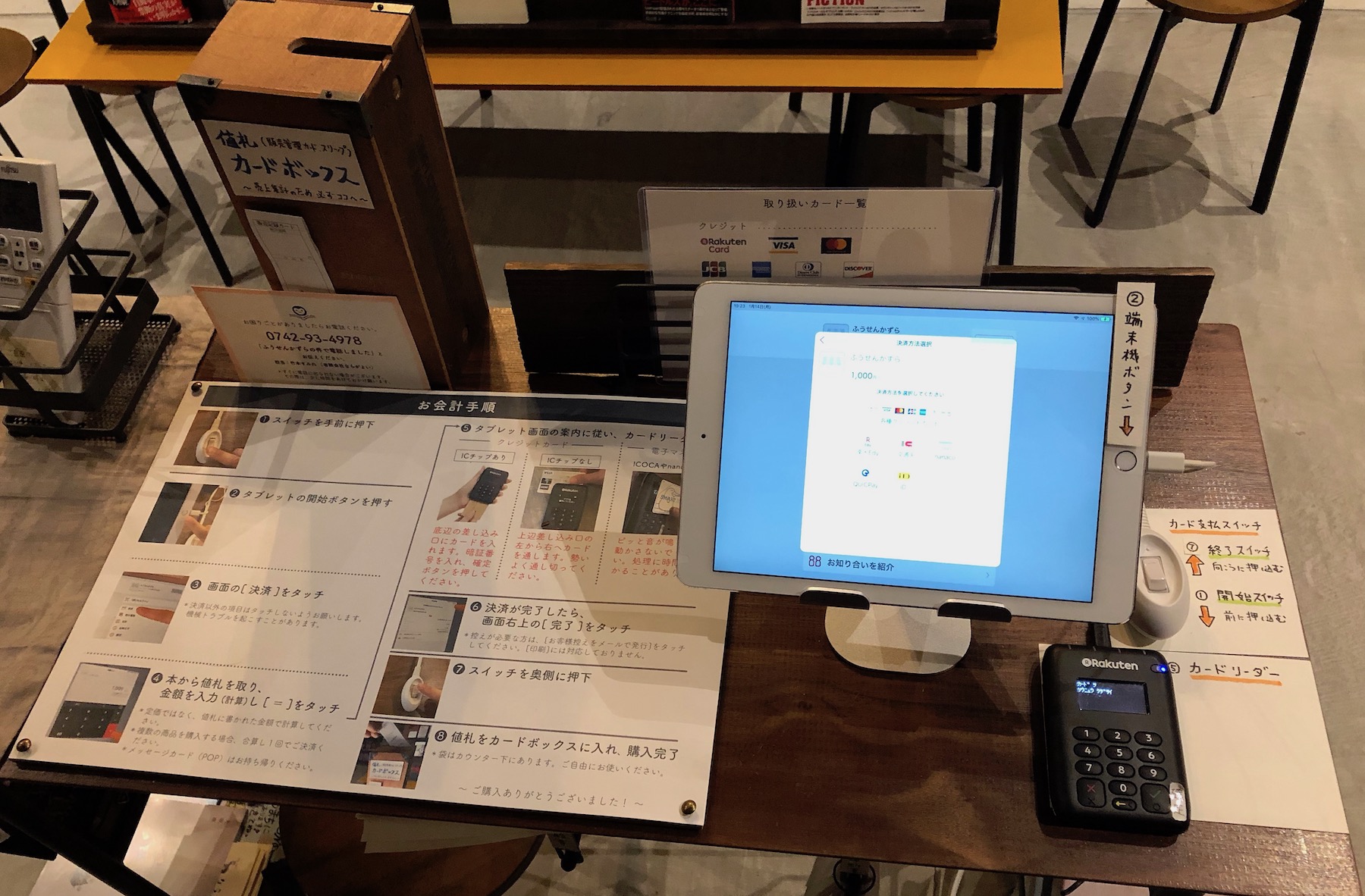

ORブックスの特徴は、在庫をもたないことだ。すべての本が電子書籍かオンデマンド印刷によって発行されるため、やっかいな返品もない。オンデマンド印刷による出版のことを「オンデマンド出版」ともいうが、ようするにこれは富山の薬売りモデル、つまり「必要なものを必要なだけ補充し続ける」というビジネスなのだ。

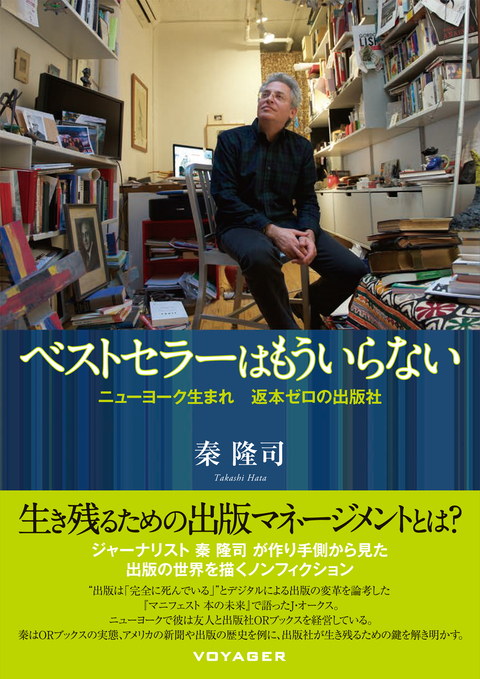

長年にわたりジョン・オークスを取材してジャーナリストの秦隆司さんが書き上げた本は、『ベストセラーはもういらない』と題されている。日本にくらべて出版界がまだしも活況を呈しているように見えるアメリカでも、本の返品は出版社の経営を圧迫しており、大量生産・大量消費を前提とした出版のビジネスモデルは「ほとんど死んでいる」(ただしモンティ・パイソンのギャグとからめている)という。

それではORブックスはどんな出版活動をしているのか。同社のカタログをみてみると、新しい書き手による著作に混じって、懐かしいタイトルが散見される。ジョン・リードの『世界を揺るがした10日間』の百周年記念版、などだ。「マガジン航」で以前に秦隆司さんが紹介してくれた、アメリカの伝説的な文芸誌「エヴァグリーン・レビュー」の初期号も印刷版を販売している。

これらの古典的といっていい作品は、ORブックスがどのような価値観を奉じる出版社であるかをあらわすよい指標ではあるが、短期間に大量に売れる本ではない。こうした本をオンデマンドで売るのは、まさに「富山の薬売り」的な営みである(ORブックスのビジネスモデルの詳細については、オークス氏に長いインタビューを行ったので別途記事にする予定である)。

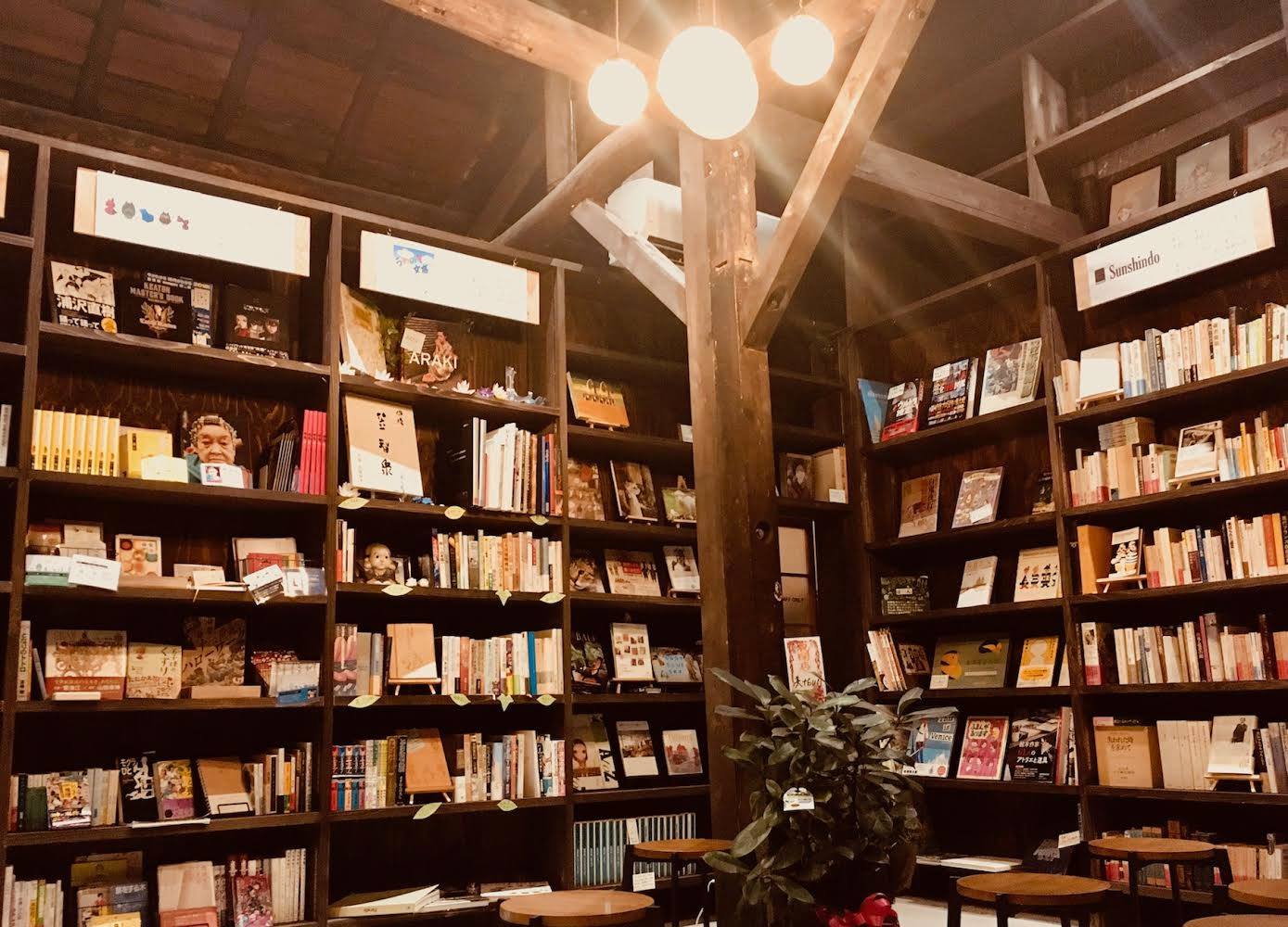

ところで、いま本があまり売れないという話は、もしそれが事実だとしても、出版を「産業」という生産供給側の視点からみたときの話だ。本は借りることもできるし、古本を買うこともできる。そして現実には、借りたり古本でしか読めない本のほうが多い。本は本来的に、いつどこで、誰が必要とするかわからない、という特徴をもつ。今日発売された本を切実に必要とする読者は、十年後、二十年後にようやく現れるかもしれない。

私は、橋本治の『浮上せよと活字は言う』という本を、出版産業が断末魔の悲鳴を上げているいまこそ、多くの人に読まれるべき本だと考える。しかしこの本を、当の出版業界がバックカタログから消してしまい、必要とする者に対して提供することができずにいる。せめて電子書籍としてでも、この本を「活かして」おいてほしかったが、今後も復刊のチャンスはいくらでもあるだろう。

この本に刻まれた”活字”はそのようにして、再浮上するのを待っている。