あけましておめでとうございます。「マガジン航」を今年もよろしくお願いいたします。

さて、1月1日を「パブリック・ドメイン・デイ」と呼ぶ習慣があることを、青空文庫の富田倫生さんが書いた「ハッピー・パブリック・ドメイン・デイ!」(リンク先の1月1日の項)という記事を読み、はじめて知りました。

文学作品や美術作品にかんする国際的な著作権保護条約であるベルヌ条約では、著作権保護期間の算定の区切りを1月1日としているため、元旦を迎えるごとに、新たな作品がパブリック・ドメインに加わることになるのです。そこで、この日を「パブリック・ドメイン・デイ」と呼ぶようになったとか。なんとも粋な表現をする人がいるものです。

今年の元旦でパブリック・ドメインに加わった日本の主な作家として、富田さんは永井荷風、高浜虚子、北大路魯山人らの名を挙げ、この日にそなえて青空文庫に彼らの作品を用意してきた、と書いています。限られた作家の主だった作品をのぞけば、町中の書店で日本の近代文学作品と出会うことは難しくなっています。近代文学と現代の読者との出会いにおいて、いま青空文庫が果たしている役割はきわめて大きいと言えるでしょう。

インターネットの普及によって、電子的なアーカイブの重要性が高まっています。商業的な観点からは価値を失い、市場から退場した著作物でも、パブリック・ドメインに入ったものに関しては、紙の本というかたちにさえこだわらなければ、電子的なアーカイブのなかに置かれることで、いつでもアクセスできる状態が実現できます。

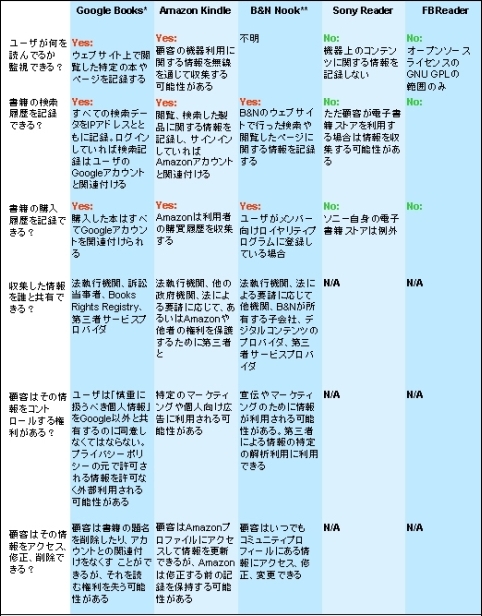

グーグルをはじめとする営利企業が電子アーカイブ事業に積極的に参入してくるなかで、日本の青空文庫や、アメリカのインターネット・アーカイブのような非営利の電子アーカイブの重要性は、これからますます高まっていくでしょう。そのときに考えたいのは、著作物が「パブリック・ドメイン」に置かれている、ということのもつ本質的な意味です。それはたんに経済的な意味で「タダ」である、という以上のことであるはずです。

「出版(publishing)」という言葉を、紙の本を刊行することだけに限定して用いるのではなく、あらゆるメディアにおいて「ものごとをpublicにする」という意味をもつことに、多くの人があらためて注目するようになっています。インターネットはすでに、立派なpublishingのツールです。

「出版」という行為は作者や出版社にとっての私的な商業活動であると同時に、公的領域にかかわるパブリックな活動としての側面をつよくもっており、その両面をもつことが、出版の最大の魅力でした。しかし、「出版不況」と呼ばれる事態が長期化するなかで、早期の絶版や長期の在庫切れが示すように、出版という行為のパブリックな側面が軽視され、私的で商業的な側面ばかりが目立つようになってしまいました。

そうしたなか、日本でも欧米諸国に足並みを揃え、著作権保護期間を現行の作者の死後50年から70年に延長しようという動きが絶えません。保護期間延長問題の是非について考えることは、作者や出版社にとって「出版とは何か」ということを、その根本から考えることでもあります。あらたな「パブリック・ドメイン・デイ」を迎えた機会に、あらためて「パブリック・ドメイン」という言葉に思いを馳せたいと思います。

■関連記事

・ハッピー・パブリック・ドメイン・デイ!(そらもよう)

・Public Domain Day 2010 and Beyond (Creative Commons)

・Public Domain Day website

・What Could Have Been Entering the Public Domain on January 1, 2010? (Center for the Study of the Public Domain)