求められるeBookの世界標準

ePUB とはIDPF(International Digital Publishing Forum)という電子書籍(eBook)標準化団体の推進するファイルフォーマット規格です。

人々が本をeBook として当たり前のように読む時代になり、そのフォーマットがばらばらであったなら、読者としても、作者・出版社としても混乱が生じることは明らかです。今日に至るまで、このような混乱はなかったわけではありませんが、むしろ黎明期の市場開拓を担ってきたeBook のデバイス(端末)メーカーや、そのデバイスと深く絡んだ書店の主導するマーケティングに圧倒されて、問題が隠されてきた傾向があります。電子出版は、まだまだ市場の未成熟な時代の中にあったわけです。

2007 年末に米国で導入されたアマゾンのKindle は着実に浸透し、電子出版の意味を人々に強く印象づけました。アマゾンはこれに先立って、2003 年から、販売する書籍の中味を確かめるSearch inside the Book(*日本では「なか見!検索」という)サービスを開始し、本格的に書籍のデジタル化を進めました。そうした結果として電子化された本の閲覧を、自社が提供するKindle を通して世に問うてきたのです。

アマゾンに遅れること一年、グーグルは世界の図書館と連携して徹底した蔵書のデジタル化に着手しました。いわゆる「全書籍電子化計画」です。およそ一千何百万冊もの本が対象となっているといわれます。そしてソニーもReader という読書端末を米国で発売しました。同様のデバイスを既に日本で導入しましたが、うまくいかなかったのです。それに反し、米国では順調に売上を伸ばしました。アップルはeBook閲覧を多分に意識したiPad を市場へ投入してきました。もはや市場には「99」のデバイスが存在するといわれています。

これらのデバイスがそれぞれに異なったeBook のファイルフォーマットを要求してきたとすれば、そこに人々が満足できる本の世界が生まれていくとはとても考えられません。もはや時代は、eBook を限られた小規模の市場に押しとどめるわけにはいかないところまできてしまったのです。

どうしてもeBook の世界標準をつくらなければならなくなりました。ePUB はこうして注目を集め、IDPF はその実行のために大きく活動の舵取りを始めたのです。

現状のePUBと日本語について

日本語についても世界標準に含まれることが望ましいことは明らかです。しかし、日本語が世界の言語の中でも独特の表示スタイルをもっていることも事実でしょう。それは主に文芸書にある縦書き表示や、ルビ(ふりがな)、圏点(傍点)、縦中横、行末・行頭の禁則処理などなどさまざまに及びます。現状ePUB には日本語表示についての考慮はされていません。そうである以上、ePUB を読み込んで表示する現行のリーダーでは、日本語に対して十分配慮されているものはきわめて少ないわけです。横書きでいい、あるいは横書きのほうが望ましい学術書、ビジネス書等では、ルビの問題を除けば、現状のePUB でも表示できるものはあります。ただ十分に配慮された状態だとはいえません。

日本語だけではありません。中国、韓国という東アジアの諸国について、そして他の諸外国言語についてもそうです。

ePUBリーダーと表示エンジン

ePUB とは、HTML やWeb ブラウザソフトのオープン性を保持しつつ、モバイルデバイスやノートパソコンなどでオフラインでも読書できるようダウンロード配信を前提にパッケージ化された、XHTML に基づいた規格です。

XHTML は、W3C(World Wide Web Consortium)という、インターネット上で提供されるシステム技術の標準化をすすめる団体が策定した記述方式です。

ePUB リーダーは、PC 用、iPhone/iPad 用、Android 用、Kindle 用および各種専用端末用と、すでに多々存在しています。しかし表示エンジンに限っていえば、Adobe Reader Mobile SDK (RMSDK) とWebKit に集約されます。RMSDKもWebKit も、現時点では日本語組版で必要なことを満たしていません。しかし日本語がePUB にとって重要性を増すならば、ePUB 規格に日本語の要件が盛り込まれるよりも先に、RMSDK、WebKit に対して、縦書きなどの対応がなされることが予想されます。

WebKit とは、オープンソースのHTML レンダリングエンジンです。アップルとグーグルが中心になって開発が進められています。Web ブラウザのSafari やGoogle Chrome の表示エンジンとして使われています。

iPhone/iPad のSafari、Android のブラウザでも表示エンジンはそうですし、Web ブラウザだけでなく、iTunes、Adobe AIR、Dreamweaver CS4/CS5 などでも表示エンジンとして使われています。そして、WebKit は、ePUB リーダーの表示エンジンとしても使用されているのです。

.bookとePUBについて

ボイジャーが提供してきたeBook のファイルフォーマットはドットブック(.book)です。.book 自体は配信用のフォーマットなので暗号化されていますが、コンテンツの記述はTTX という形式のHTML をベースとしたタグ付きテキストであるため、表現できる内容の多くは、ePUB とクロスオーバーしています。

HTML のタグという共通点があるので、.book からePUBへの変換は比較的容易に行えます。ボイジャーでも、.bookからePUB への変換ツールを準備しています。

もちろん、TTX をお持ちの方は、ご自身の好きなレイアウトのePUB にするため、独自に変換ツールを作ることも難しくないのです。

将来、ePUB が真の意味で、多言語対応した世界標準の電子書籍フォーマットとなるのかどうか?その可能性はとても高いだろうとおもわれます。ボイジャーもIDPF のePUB 拡張標準化ワーキンググループに参加し、日本語を含めた多言語対応について積極的にコミットしています。

今はまだePUB は縦書きやルビ,禁則など日本語を扱うには不十分かもしれません。だからといって手をこまねく必要はありません。今は.book をつくっておき、将来、ePUB が真の世界標準になった時には、すみやかに.book をePUB へ移行させることは十分視野に入っていることです。

一人一人が手をつなぐ

ここまでずいぶんとたくさんの横文字が羅列されました。一体これが何を意味しているのか十分にご理解できなかったかもしれません。今ここで無理にこれらを把握する必要はないでしょう。ただ、世界的な規模で電子的な出版は浸透しつつあり、これを誰もが自由に、相互に共有するコミュニケーションを前提として、利用できるための努力が始まっていることは知っていただきたいのです。

それでは、eBook の世界標準化の動きがさらに浸透し、世界的な規模で私たちがeBook を日常的に利用・活用するようになったことを想像してみてください。世界に存在するeBook を一つのサーバに集中させるのではなく、インターネット上に分散して存在する全書籍に対し、大きな統合の網をかぶせることを考えていくこともできるのです。

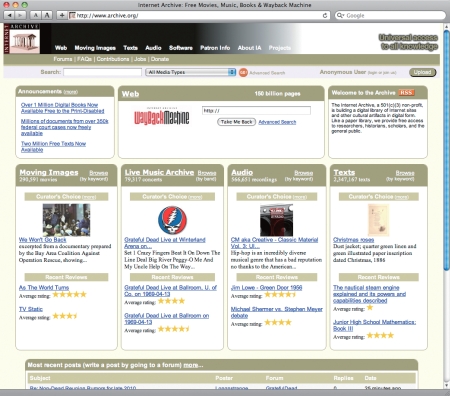

こうした活動を実際に行っている人たちがいます。“Internet Archive” という米国サンフランシスコに拠点をおく非営利の団体です。この組織は1996 年に設立されました。創立者のブルースター・ケールは、人工知能やスーパーコンピューターの研究、開発に取り組んだ後、情報処理分野で起業した人物です。

全世界のWeb ページを、時間軸にそって記録し、今は消え去った過去の姿を呼び起こさせる“Wayback Machine”を提供しています。 “Internet Archive” は、大規模な書籍スキャニング計画に乗り出し、Yahoo!、Adobe をはじめとするIT 企業、図書館、政府組織等が参加するOpen ContentAlliance(OCA)を2005 年10 月に組織しました。著作権の保護期間を過ぎたものから、スキャニングによる書籍のデジタル化に着手しており、成果物の画像データから公開をスタートさせ、今は“Internet Archive” が管理、運営する、より広汎な人々の参加を前提とする“Open Library” として公開がはじめられつつあります。

▲2010 年、ボイジャーは米国サンフランシスコにある非営利団体”Internet Archive” と提携し、同団体が推進し世界標準を目指す電子出版配信インフラ”Book Server” 構想の正式メンバーとして推進に参加することに合意した。”Internet Archive”本部にて、創始者のブルースター・ケールとボイジャー代表取締役萩野正昭。

▲サンフランシスコのゴールデンゲイトブリッジの近くプレシディオ地区に建つ”Internet Archive”の本部。白亜の建物。ここはもともとは教会だったところ。”Internet Archive”のロゴマークが円柱の古代石像建物を模したものだったところから、円柱の門構えをもつ本拠ができあがったのは、偶然とはいえ幸運のひとことだった。

▲OCR スキャニング作業。”Internet Archive” では、書籍の電子化のためのスキャニング作業をすすめている。開いた本を一定角度を保つ透明ガラス板で押し当て電子情報として取り込んでいる。こうしたワークショップは世界の各地に広がりつつある。

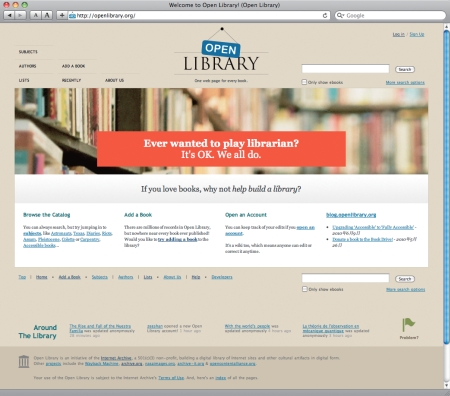

Open Libraryを利用するには?

では、eBook による図書館構想“Open Library” に、みなさんご自身が参加することがどのようなものなのか、現状把握できる範囲の中で明らかにしていきましょう。

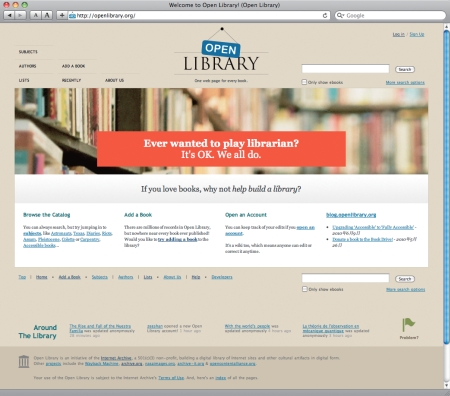

カタログ追加は誰でも行うことができます。「It’ s a wiki too, which means anyone can edit or correct it anytime.(これはウィキです。いつでもだれでも編集したり改訂したりすることができます)」とあります。

OpenLibrary トップページ http://openlibrary.org/

ePUB のファイルを作成し、登録してみましょう。津野海太郎 著「小さなメディアの必要」を用意しました。登録方法ですが、大きく、

-

Internet Archive へePUB ファイルを登録する

-

Open Library にカタログ情報を登録する

という2段階の手順になります。

1 Internet Archive へのePUB の登録方法

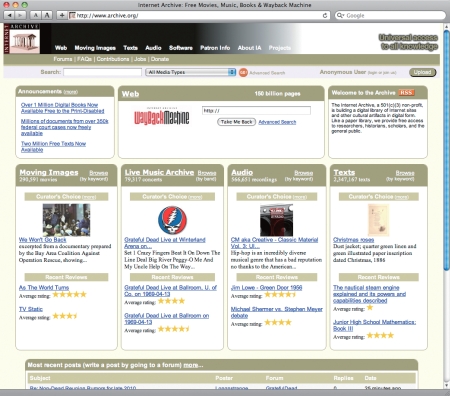

Internet Archive トップページ http://www.archive.org/

(1) ここでは会員登録をしてから「小さなメディアの必要」のePUB ファイルを登録してみましょう。

(2) 必要情報を入力し、アカウント(Library Card)を取得します。

(3) 会員登録をしたらログインします。

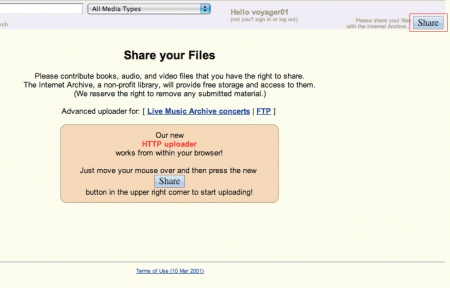

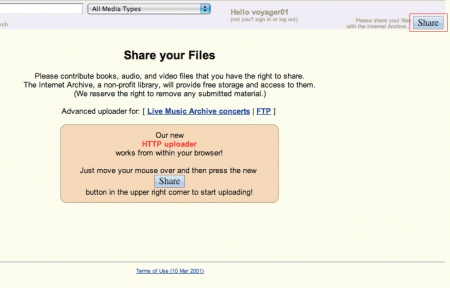

(4) 画面右上に[Upload]ボタンがあるので、それをクリックすると、ファイルをアップロードする画面(Share your Files)になります。

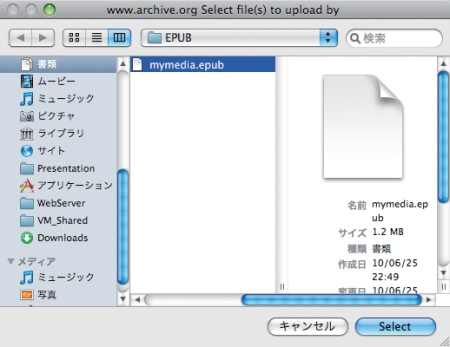

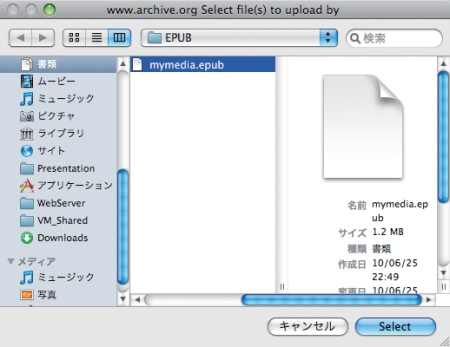

(5)画面右上に[Share]ボタンがでるので、それをクリックするとファイル選択ダイアログが現れます。ここで、登録したいePUB ファイルを選択します。

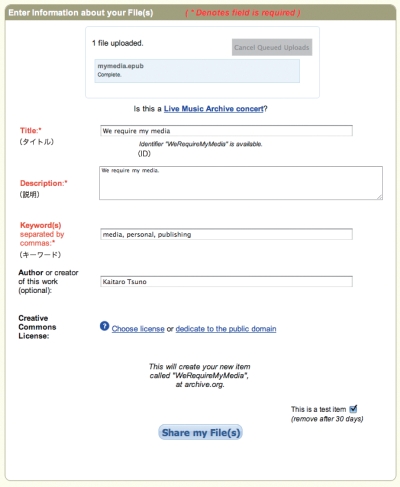

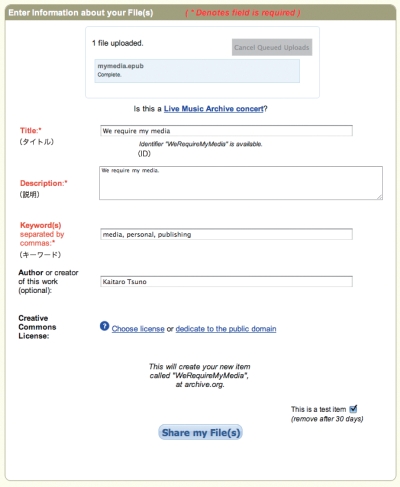

(6) 選択するとアップロードを開始します。アップロードが完了したら書誌情報の入力画面になります。

▲ここで、タイトル、説明、キーワード、著者名を入力します。著作権については、Creative Commonsのライセンスを付与することもできます。

(7) 入力が終わると、ID が発行されます。このID が、“Open Library” から参照されるファイルのID になります。Internet Archive にePUB ファイルの登録が完了したら、このファイルに関するカタログ情報をOpen Library に登録します。

2 Open Library への登録方法

こちらも会員登録をして使ってみましょう。

(1) サインアップ画面で必要情報を入力し、アカウント(Open Library account)を取得します。

(2) 取得したアカウントで、ログインします。

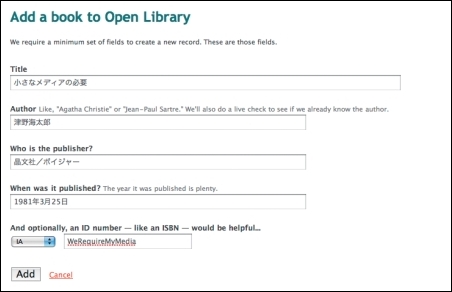

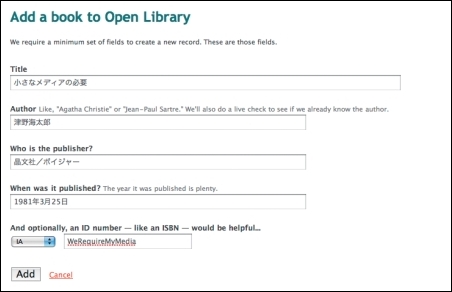

(3)[ADD A BOOK]をクリックすると、本の登録画面(Add a book to Open Library)になります。

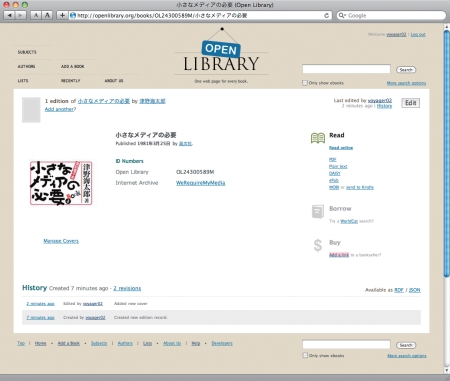

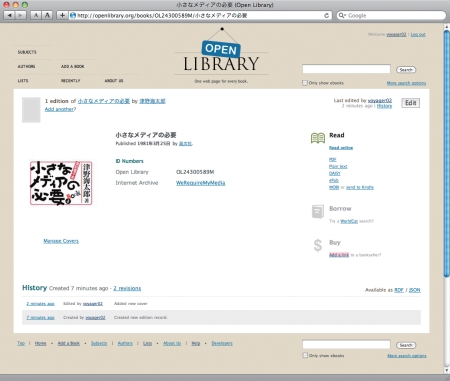

(4) “Open Library” では日本語の入力ができます。タイトル、著者名、出版社、出版年および、ID を入力します。このID の入力のところで、“Internet Archive”に登録した際のID を入力します。市販の本ならISBN10、ISBN13、LCCN(Library of Congress Control Number)も入力可能です。

(4) “Open Library” では日本語の入力ができます。タイトル、著者名、出版社、出版年および、ID を入力します。このID の入力のところで、“Internet Archive” に登録した際のID を入力します。市販の本ならISBN10、ISBN13、LCCN(Library of Congress Control Number)も入力可能です。

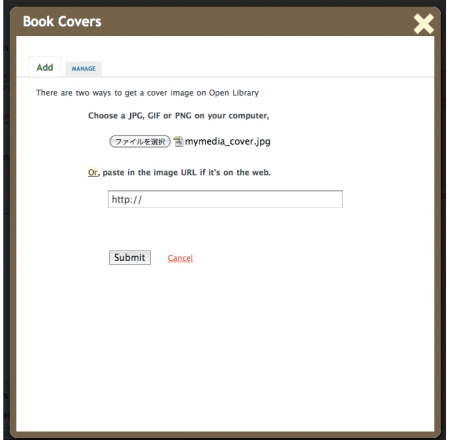

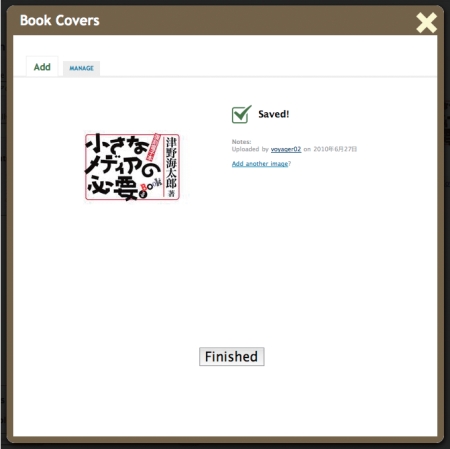

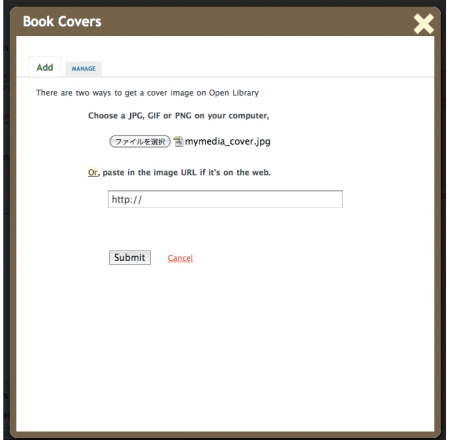

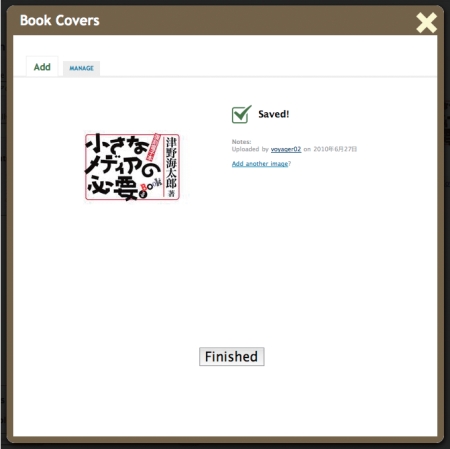

(5) 更に詳しい書誌情報を入力できるようになります。ここでは、書影(Cover Image)を追加しました。

(6) 登録が完了すれば、検索できるようになります(検索結果画面はこちら)。

このようにして、だれでも“Open Library” に参加することができるのです。

■関連記事

・Digital Book 2010にボイジャーが参加

・ボイジャーが”BooKServer”の正式メンバーに

・編集者とデザイナーのためのXML勉強会

・アクセシブルな教科書としての電子書籍