11月25日、ソニーは、電子書籍専用リーダー「Reader」の日本市場での発売と、電子書籍販売サービス「Reader Store」の日本でのサービス開始を発表した。製品とサービスのリリースは12月10日で、この日は、9月27日に発表されたシャープの電子書籍リーダー「GALAPAGOS」の発売日でもある。そのため「ソニーVSシャープ」だとか「電子書籍6陣営激突」といった類の報道も多いが、Readerの記者発表を見る限り、ソニーが、これまでの端末ベンダーがお座なりにしていたいくつかの点にこだわっていることに気がつく。

文具としての電子書籍リーダー

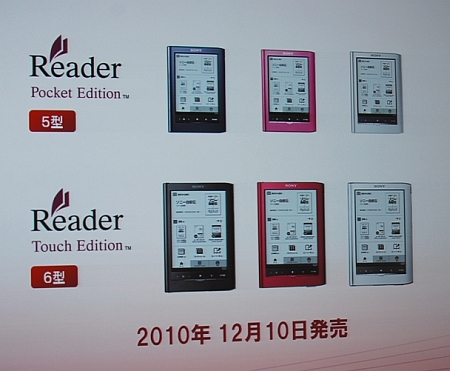

今回発売されるReaderは、5インチのE-Ink電子ペーパー・ディスプレイを搭載した「Pocket Edition(PRS-350)」と、6インチの「Touch Edition(PRS-650)」の2機種である。アルミボディを採用し、背面にラバー風塗装を施すなど、実際に触れた印象は「高級文具」。事実、ソニーも、Readerを「IT機器」ではなく、紙の本とテイストの共通する「ステーショナリー」として訴求している。ソニーマーケティング社長の栗田伸樹によるプレゼンテーションでも、「持つ喜び」「読書好きのお客様」「文庫本サイズ」といった、およそITとはかけ離れた言葉が目立った。

今回発売されるReaderは画面サイズが5インチと6インチの2機種。

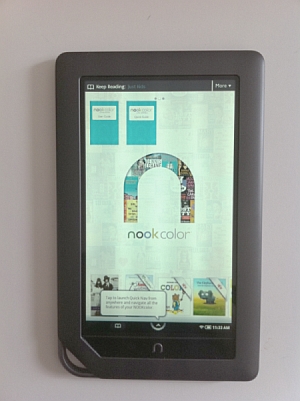

日本版Readerのファームウェアは、米国等で9月に発売された同機種のソフトを日本語にローカライズしたものだ。電子ペーパーの描画速度は旧機種(PRS-300/PRS-600。日本未発売)に比べてかなり向上しており、ページを送る際のストレスは少ない。日本語のメニュー構成は階層構造も浅くシンプルで、通常利用する分には、操作していることをほとんど意識せずにすむだろう。トップ画面にはアプリケーションのメニュータブもあるが、搭載されているのは辞書とテキストメモ、オーディオ(PRS-650のみ)と少なく、ほぼ文字を読むことだけに機能が絞り込まれている。

ディスプレイは、両機種ともタッチパネル方式を採用している。スタイラスが付属しており、文章へのマーキングや簡単な書き込みができる。タッチパネルは、旧機種がディスプレイ上に貼られたスクリーン・センサーによって位置検出を行っていたのに対し、四方のフレームに内蔵された赤外線センサーによって実現。そのため、書き込みの反応速度は若干犠牲になったが、コントラストが改善されて可読性は向上した。解像度はいずれも600×800ピクセルで、16諧調のグレースケールである。

重量はPRS-350が約155グラム、PRS-650が約215グラムと非常に軽く、厚さも10ミリに満たない。ちょうど手帳を手に持っているような感じである。記者発表の翌日に銀座ソニービルのショールームで聞いた説明員の話だと、客のほとんどが画面の大きなPRS-650を目的に来店するが、両方を触って比べているうちに、より軽いPRS-350の方に興味を示すのだそうだ。

コンテンツ供給とオープン化

Reader発売と同時にサービスインするReader Storeはソニーの販社であるソニーマーケティングの直営で、スタート時点で約20,000点の書籍が用意される。プレスリリースには吉田修一『悪人』、林真理子『Anego』、村山由佳『キスまでの距離 おいしいコーヒーのいれ方』などの人気タイトルが並ぶが、すでに電子書籍化されているものが多い印象だ。それ以外のラインナップは現時点では不明だが、日本語電子書籍フォーマットが、当初、XMDF形式しかサポートされていないので、各出版社が現状保有しているXMDF資産を中心としたものになるのではと予想される。関係者によると、ラインナップの新規追加は、11月4日に事業会社化された株式会社ブックリスタが、出版社に対する窓口となってアグリゲーションを進めるようだ。しかし記者発表では詳しい説明はなく、名前が紹介されたにとどまった。

Reader用コンテンツに関して、開拓・制作・卸し=ブックリスタ、流通・販売=Reader Storeというのが当面のフォーメーションであることは間違いない。ブックリスタは、7月1日にソニー、凸版印刷、KDDI、朝日新聞社の4社が均等出資して設立した電子書籍配信事業準備株式会社(いわゆる4社JV)を改組したものだ。この会社は、登記上の本社を凸版印刷本社所在地に置き、オフィスを朝日新聞社屋内に構えている。2人いる代表取締役のうちひとりはソニー・ミュージック出身、もうひとりは凸版印刷出身だ(ほかにKDDIと朝日新聞社から取締役がひとりずつ出ている)。

同社が、Readerの日本市場参入を前提として設立されたのは確かであるし、設立記者会見で代表挨拶を行ったのが、ソニーの電子書籍事業を統括する米国ソニー・エレクトロニクス シニア・バイス・プレジデントの野口不二夫であったことから、ソニーはかつての「LIBRIe」のときと同じように、ハードとコンテンツの統合的供給を行うのではないかと見る向きもあった。

登壇した野口不二夫シニア・バイス・プレジデントは「オープンな戦略」を強調。

しかし記者発表で、ソニーはReaderのオープン化を強調しており、それはコンテンツ供給でも例外ではないと思われる。ブックリスタは他の読書端末にもコンテンツを供給するだろうし、Reader Storeの仕入れ先もブックリスタだけにはならないだろう。これまでの動きを見ていると、ソニーは、ブックリスタとReaderのプロジェクトを、注意深く切り分けている。ブックリスタの役員構成と出資比率こそ結果的に4社均等だが、(実際のイニシアチブはともかく)あまり前面に立ちたくないのではと思わせるふしがある。前述のように、Readerの記者発表でも、ほとんどブックリスタに触れられることはなかった。

こうした配慮は、すべてReaderのオープン化を担保するものだと私は考えている。この点だけとっても、コンテンツ供給会社を「TSUTAYA GALAPAGOS」と命名し、設立のプレスリリースに「メディアタブレット「GALAPAGOS」やシャープ製スマートフォン向け」と明記したシャープとは、真逆の戦術が見える。

この投稿の続きを読む »