このところ、「本をどう残すか」ということをよく考える。個人の蔵書をどうするかといったレベルの話ではなく、物理的な書物だけの話でもない。本とはようするに「残された記録」のことだとすれば、考えるべきはさまざまな著作や文物を後世に伝えるための仕組み全体だ(往復書簡で藤谷治さんが書いていたとおり、本のなかには著者自身は後世に残すつもりなどなかったものも含まれる)。たまたま先月は、そうしたことを考えさせられる出来事が続いた。

「ジャパンサーチ」ベータ版の公開

まずは明るいニュースから行こう。国立国会図書館は2月末にベータ版(試験版)として「ジャパンサーチ(JAPAN SEARCH)」を公開した。これは国立国会図書館自身が所蔵する書籍や資料だけでなく、日本国内のさまざまな文化資源にかかわる36(公開時点)のデータベースをウェブ上で横断検索できるようにしたいわゆるナショナル・デジタル・アーカイブで、所蔵コンテンツの一部のほか書誌などメタデータが自由に利活用できる。

「ジャパンサーチ」ベータ版のトップページ。

EUでは2008年に「ユーロピアナ」が設立され、加盟国と一部非加盟国のデジタル・アーカイブが横断検索・利活用できるようになった。議会図書館の電子化が先行していたアメリカでも2013年に「デジタル・パブリック・ライブラリー・オブ・アメリカ(DPLA)」が完成したことで、公共図書館等のデジタル・アーカイブが横断検索できるようになっている。

こうした欧米の動きを追って日本でも内閣の知的財産戦略本部が旗を振り、2020 年までに「分野横断型の統合ポータルサイト」すなわちナショナル・デジタル・アーカイブの立ち上げを目指している。今回公開されたのはそのベータ版である。

「ジャパンサーチ」では公開段階で国立科学博物館、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、独立行政法人国立美術館、文化庁・国立情報学研究所、NHK、公益財団法人放送番組センターなどのべ16機関が連携しており、検索可能なデータは1697万1526件(うち書籍等が約830万、自然史・理工学関係が約450万、公文書が約357万)。このうち約79万点はインターネット上での閲覧が可能で、そのなかの約43万点は教育や商用目的での利活用も可能である。

世界中でこのようにデジタル・アーカイブの連携が推進され、各機関・施設が個別に管理してきた文化資源データベースを統一的に運用できるようになってきた。こうした流れのなかで重要なのは、コンテンツがウェブに公開され自由に利活用できること以上に、メタデータが共通化され、それらの利用が進むことだ。こうした共通基盤がひとたびできれば、まだ共通化されていない他のデータベースの統合も進みやすい。そして文化資源の所在が調べやすくなれば、自ずとその利活用も促される。

デジタル・ネットワーク技術は文化資源の保存と、そのコンテンツの利活用推進を両立させうる。書物をはじめとする文化資源を長期にわたり安定的に残していくためには、秘匿する(その結果として死蔵され価値が忘れられる)のではなく、存在が多くの人の目に触れ大いに利活用されることのほうが大切だろう。その第一歩として、今回の「ジャパンサーチ」の試験版公開を大いに歓迎したい。

(『画本東都遊』第3巻下に掲載された耕書堂の店頭より一部を抜粋)

人類は本を破壊しつづけてきた

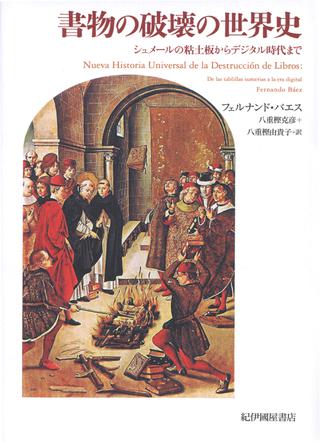

過去を振り返れば、人類の歴史において後世に残らなかった文化資産のほうが、残ったものよりも遥かに大いに違いない。先月末に邦訳が刊行されたばかりのフェルナンデス・バエスの『書物の破壊の世界史――シュメールの粘土板からデジタル時代まで』(紀伊國屋書店)という本によって、そのことをあらためて教えられた。

増補版は700ページを超える大著。

著者のバエスはベネズエラ国立図書館長を務めたこともある図書館学者で、2003年のイラク戦争後には、イラク国立図書館の被害状況を調査する国際使節団の一人としてバグダッド入りした。この戦争でバグダッドのイラク国立博物館が群衆による略奪を受けたことは、当時も大きく報道されていたから私も知っていた。だがそれに先立ち、国立図書館までが略奪され、破壊しつくされたことはこの本を読むまで知らず、大いに衝撃を受けた。この出来事を受けて書かれた本書の原著が2004年に刊行された際、副題は「シュメールの粘土板からイラク戦争まで」とされていた。

イラクすなわちメソポタミアは人類の文明史において「書物誕生の地」とされる。しかしこの地で栄え、書物の祖ともいうべき粘土板文書を生んだシュメール人の王国も、その後に栄えた(ハムラビ法典で有名な)バビロニア王国の図書館も、さらには新アッシリア王国でアッシュルバニパル王が作らせた大図書館さえも、すべて戦乱のなかで破壊された。21世紀のイラク戦争はそうした人類史において絶えず起こってきた出来事の最新エピソードに過ぎなかった。

著者のバエスはこうした本の大量破壊を「ビブリオコースト」と呼ぶ。ハイネが19世紀に『アルマンブル』という本に書いた「本を燃やす人間は、やがて人間も燃やすようになる」という言葉は、のちのナチスによる焚書とホロコーストを予言したものとしてよく知られている。だがこの本を読むと、人類は歴史上のあらゆる段階において本を焼き、破壊し、同時にその本を生んだ文明や国家を殲滅してきたことがわかる。しかも恐ろしいのは、その価値を知らないものばかりが書物を破壊してきたわけでない、という事実だ。むしろ知性も教養もあり、書物を愛する者でさえもが、敵対する文明の容赦なき破壊者でありえたのだ。

この本の増補版が2013年に出た際に副題の後段が「デジタル時代まで」と改められたのは、この間に本をめぐる環境が一気に変わったからにほかならない。ではデジタル文明は本を活かし、残す側なのか。それともあらたな破壊者になるのか。

デジタル技術は本を活かすのか、それとも殺すのか

『書物の破壊の世界史』の著者バエスは、本のデジタル化がもたらす変化に関して公平な態度を貫いている。この本の最終章「デジタル時代の本の破壊」には「電子書籍 vs 紙の書籍」という節があるが、バエスはその冒頭でごく穏当に次のように述べている。

二一世紀に入り、本という存在そのものがかつてない過渡期を迎えている。五〇〇〇年以上前にウルク(現イラク)の地で人類最初の文字が生まれて以来、図書館・書店・出版社が形成してきた情報伝達手段の大転換が始まったといえるかもしれない。出版業界にとっての大革命とも思しきこの出来事にも、著作権侵害や信頼に足るデータの消失というこれまでと同様のリスクが伴う現実も否定できない。

意外なことに、私は知らず知らずのうちにこの本に触れていた。ニューヨークの出版社、ORブックスの共同経営者であるジョン・オークス氏が1月末に来日し、東京の日比谷図書文化館で「生き残るための出版マネージメントとは?」と題した講演を行った際に配布された小冊子「アイデアの錬金術 出版と文化」のなかで、バエスの本についての言及が繰り返しなされていたのだった。

オークス氏には講演の翌日に長いインタビューを行った(本誌でいずれ記事として詳しく紹介する)が、彼自身が経営するORブックスは電子書籍とプリント・オン・デマンドのみで本を刊行する出版社であり、先の講演でもインターネットが本の出版にもたらした環境変化をポジティブに受け止め、そこに活路を見出すことを強調していた。

にも関わらず、翌日のインタビューでオークス氏はアマゾンのような巨大プラットフォームが本の世界であまりにも独占的な力をもつことに、つよい警戒心を抱いていた。

電子書籍はこれまで、「未来に残す」という、本にとって最も大切な役割を果たせてこなかった。そのことは、先日「マガジン航」の編集室でインタビューを行ったボイジャーの萩野正昭氏も、同社のこれまでの足取りを振り返るなかでしきりに語っていた。

あらためて、バエスの本が語るこの事実を思い起こしたい。知性も教養もあり、書物を愛する者でさえもが、敵対する文明の容赦なき破壊者でありえた。デジタル・テクノロジーを奉じる者は決して蛮族ではなく、知性も教養もある人たちだろう。しかしそのことは、ただちに本の未来が安泰であることを意味しないのだ、と。

百年後、できうるならば数千年後の未来をも想像しつつ、デジタルテクノロジーを用いて「本をどう残すか」ということに、たまには思いを馳せるべきではないか。遠い未来には古代の石碑だけが残り、紙の本も電子の本も残らなかった、などということにならないためにも。

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある