先月の終わりに、電子出版ビジネスの草分け的存在であるイーストの下川和男さんから、古くなったり壊れたりして使えなくなった電子書籍端末を肴に語り合う会、名付けて「昔の読書端末放出放談会」にお誘いいただいた。

「放談会」には十数名の電子出版/電子書籍関係者が集まった。

ちょうど「マガジン航」で西牟田靖さんが、亡くなられたノンフィクション作家の蔵書の形見分けについての記事を書いてくれた直後だったこともあり、「紙の本」と「電子の本(こちらは端末のみで中身は読めないのだが)」それぞれの最後の身の処し方について考える機会になると思い、参加した。

この会に持ち込まれた端末は、どれも基本的に動かないジャンク品である。アマゾンのKindle DX(初期の大画面タイプ)やバーンズ・アンド・ノーブルのNook(やはり初期型)、ソニーのReader(北米版のやはり初期型)といった比較的有名なものから、オランダのiRex Technologies(バーンズ・アンド・ノーブルに対応していたらしい)や台湾のBenQ(こちらは特定のプラットフォームに依存せず、EPUBやPDFなどが閲覧できるタイプの模様)といった、私も見たことのないマイナーなメーカーによるものまでが勢揃いした。

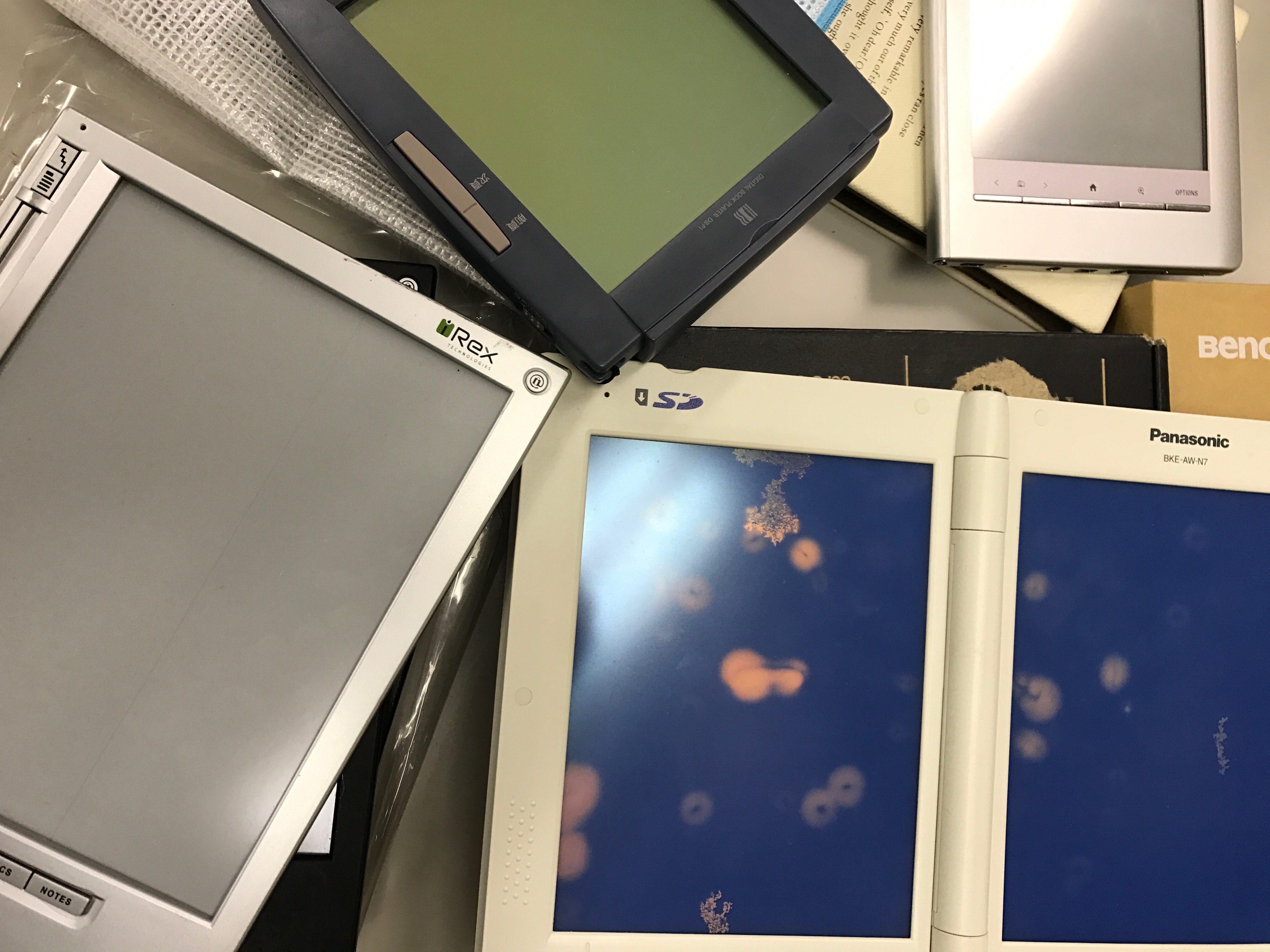

集まったのはさまざまなかたちで電子出版/電子書籍に関わった方ばかり、総勢十数名。初対面同士の人も多く、各々が自己紹介がてらこれまでの電子書籍/電子出版との関わりを述べた。みずから懐かしい端末を持ち込む参加者もいて、パナソニックのΣブックの姿も久しぶりに見ることができた。

時計回りに右上から、ソニーのReader、パナソニックのΣブック、iRex Technologiesの端末、NECのデジタルブックリーダー。

自己紹介がひと回りしたところで、それぞれが希望する端末を申告し、収まるところに収まるかたちで大半の端末が誰かに引き取られていった。私はNECのデジタルブックプレーヤー「DB-P1」(読書端末としては普及せず、なぜか「囲碁ソフト」専用マシンとして人気を博した)をいただいて帰った。また参加者全員に一台ずつ、ソニーのReader「PRS-600」(もちろん動かない)も配られた。

「DB-P1」がほしかったのは実機を見るのがはじめてだったのと、私自身の電子書籍との関わりが、この読書端末が発売された1993年に始まったからだ。この年の春に加わったあるパソコン雑誌の編集部でボイジャーが発売した「エキスパンドブック」という電子書籍ソフトの存在を知り、興味をもった(ちなみにその記事を書いてくれたライターは故・富田倫生さんだった)。

その後に移籍した中堅出版社では、はじめて電子書籍の読書専用端末を見た。NECと競合する日本の大手電機メーカーから、デジタルブックリーダーとよく似た端末の試作品を見せられたのだ。御社はこうした読書端末のために作品を提供してくれるだろうか、というのが先方の用件だったが、編集部の反応はパッとしなかったように思う(結局、その電機メーカーから読書端末は発売されなかった)。

1990年代から2000年代はじめにかけては「ワイアード日本版」や「季刊・本とコンピュータ」といった雑誌を編集するなかで、いくつもの「電子書籍」や「電子出版物」の試みをみてきた。

当初はパソコンで視聴するフロッピーやCD-ROMによるパッケージ型の作品が中心だったが、1998年頃の「電子書籍ブーム」の時期には各種の読書専用端末(アメリカのロケットe ブックのものや、電子書籍コンソーシアムの実証実験に用いられたものなど)が登場した。2004年前後の「電子書籍ブーム」のときにも、日本ではΣブックやリブリエといった読書端末が登場し、市場を形成できずにすぐ消えていった。ほぼ6年おきに繰り返されてきた「電子書籍ブーム」の顛末を、私はその都度リアルタイムで見てきたのだった。

読書専用端末が「終わった」二つの理由

さて、ここからが今回のコラムの本題である。この「放談会」が宴もたけなわとなったところで、主催者の下川さんから爆弾発言があった。

「電子書籍において専用端末の時代は終わった、ということで皆さん、ご異議はないでしょうか」

これは座興だろうか、それともかなり真剣な問いかけなのだろうか、と逡巡したが、基本的には「終わった」と言わざるを得ない、というのが私のそのときの偽らざる気持ちだった。とくに議決をしたわけではないが、会に集まった他のメンバーも「異議なし」という雰囲気になっていた。

「専用端末の時代は終わった」とは、どういうことだろう。これは二つの方向から考えることができる。

一つはシンプルに「専用端末」は、スマートフォンやタブレットすなわち「汎用端末」上の電子書籍アプリケーションに代替され、必要がなくなったという考え方だ。

もちろん、液晶に比べて「目に優しい」とされる電子ペーパー(電子インクともいう)をディスプレイに採用したKindleの「ペーパーホワイト」などには、それなりの使い勝手のよさがある。しかし電子ペーパーは1990年代に開発された、いまとなってはかなり「古い」(枯れた、というべきか)テクノロジーであり、2004年にはソニーがリブリエですでに採用していた。

その後も電子ペーパーを搭載した読書専用端末には、バックライトがついたり防水機能がついたりした程度で、現在に至るまでほとんど大きなイノベーションが起きていない(カラーや「折りたたみ」可能な電子ペーパーも開発されているが、商品として市場を形成するには至っていない)。

目に優しい「紙のような」ディスプレイよりも、スマホのような小さな液晶画面(もちろん解像度は格段によくなった)のほうが好まれるのはなぜか。電子書籍を「読む」ときに優先される要素とは、画面のサイズや「目に優しい」といったことではなく、読みたいときにすぐ読めること、つまり閲覧用スクリーンが随時「手元にある」ことだからだ。常時携帯するためにはなるべく小さく、しかも「本」以外の機能をもったほうがいい。もちろん決済も簡単にできたほうがいい。「携帯汎用課金端末」ともいうべきスマートフォンが勝利した所以である。

「電子書籍において専用端末の時代は終わった」ことが導く、もう一つの結論はさらに残酷だ。それは「電子書籍とはプラットフォーム・ビジネスであり、最終的には強いプラットフォームが勝者となる」という事実である。

電子書籍専用端末は、基本的に特定のプラットフォームと結びついている(いた)。しかしその逆に、すべての電子書籍サービス事業者が、自らのサービスのための専用端末を用意しているわけではない(「プラットフォーム」の定義はさまざまだが、ここではGAFA及び、少なくとも日本では彼らに準ずるLINEや楽天などを想定して述べている)。

スマートフォンやタブレットの場合、そのOS上で動くアプリを提供すれば小規模な電子書籍サービスも提供だ。しかしアップルやグーグルが最上位のプラットフォームとして存在するため、便利なサービスを構築しようとすればするほど、その軛から逃れることは難しい。

百花繚乱だった電子書籍サービスもすでに淘汰の時代を迎えているが、そうしたなかでの「専用端末の時代の終わり」とは、専用端末をもたない電子書籍サービスにとっての福音ではなく、強力なプラットフォームに紐付いたサービスが優位を占めた上で、なおかつ「専用端末」よりも「汎用端末上のアプリ」が好まれる、という事態である。ある意味、寡占化がさらに進んだともいえる。

いまの「電子書籍」は、ようするにプラットフォーム企業が提供する、さまざまなコンテンツのサブセットの一つでしかない。拡大をつづけるプラットフォームのeコマースビジネスの戦略上、欠かせないコマという位置づけにすぎず、同じコンテンツがどこでも買えるし、買えないものはどこにもない。

町の本屋に対して「金太郎書店」という悪口があるが、それをいうなら電子書籍はどこも「金太郎書店」ばかりである。かつて「電子出版」という言葉が孕んでいた、新しいかたちで本を世に出す仕組みを求める気概は、そこにはかけらもない。電子的な「本」をさす言葉が「電子出版」から「電子書籍」へと移り変わり、少なくともかつてよりは遥かに巨大ビジネスとなっていくなかで、失われていったものはこうした初発の志だった。

「電子書籍」は知的な範疇としてはもはや存在しない

電子機器でテキストを扱う仕組みは、「書く」ことにおいてはるかに先行した。テキストを電子的に「書く」ための仕組みとして、かつて「ワープロ(日本語ワードプロセッサー専用機)」という電子機器があったことを、ある世代より上の方はよくご記憶だろう。東芝からJW-10が発売された1978年から、シャープが「書院」シリーズの製造を中止した2003年まで、ワープロ専用機の歴史はわずか25年しか続かなかった。

「書く」ためであれ「読む」ためであれ、テキストの表示にはスクリーン(及びブラウザ)が必要である。ワープロという「執筆専用端末」は、その意味で「読書専用端末」の先達といっていい。ワードプロセッサーはその後、パソコンという「汎用機」の上で動くアプリケーションとなり、いまではクラウド上でも動く。専用機から汎用機へ、スタンドアローンからクラウドへ、国産企業が提供するサービスからグローバル企業によるサービスへ、という流れも両者に共通している。

ただし電子的にテキストを「書く」仕組みの場合、書かれた内容に対しては直接的にコマースが介在する必要も必然性もない(最近は主要アプリのクラウド化が進み、その懸念がやや生じてきたが)。しかし「読む」ためのコンテンツ、すなわち電子書籍は基本的に「商品」であるため、課金と流通を一手に担える巨大プラットフォームから自由な領域がどうしても狭くなる。

もちろん「書く」ことも「読む」ことも自由な領域としてのWWW(ワールドワイドウェブ)と、それを支えるHTMLをはじめとする仕組みは、1993年にはすでに存在していた。2000年代はじめのブログの大爆発は、一種の「電子出版革命」でもあった。それと平行して起きた「電子書籍」のブームは、ある意味でそうしたウェブの動きに対する「反革命」と呼ぶことさえできるかもしれない。いま「電子書籍」と呼ばれているものの多くは、ウェブの内部に(課金のためだけでなく、表現形式の上でも)別のルールが適用される世界をつくる仕組みだからだ(これは音楽でも映像でも同様である)。

もちろん、特定のプラットフォームに依存しない電子書籍を模索する試みもあった。そうした電子書籍の規格として期待された国際標準フォーマットのEPUBは、推進団体であるIDPF(International Digital Publishing Forum)が昨年にウェブ技術の標準化団体であるW3C(World Wide Web Consortium)に統合されたことで、広義のウェブの一部になった。

つまり「電子書籍」は、ごく少数の巨大プラットフォームが提供する多彩なコンテンツのサブセットであるか、その逆にフリー(自由、無料)であり続けるウェブのサブセットであるか、そのいずれかとなったといっていい。そうなったいま「電子書籍」という言葉は――少なくとも知的な検討を行うべき範疇としては――もはや必要がなくなったように私には思える。

プラットフォームから自由な「電子出版」を

いまや役割を終えつつあるとされる「読書専用端末」は、電子書籍のコンテンツがまだウェブではなく、物理メディアによっていた時代に誕生した。だがウェブの急速な発展は電子書籍のネットワーク化をもたらし、ウェブ自体がもたらす「電子出版」と、電子書籍による「電子出版」という二重構造が生まれた。

ところで「読書専用端末」は、いっけんスタンドアローンの装置にみえる。そのことが電子書籍をめぐる議論を、いささか混乱させた面はあるかもしれない。コンテンツと再生機器が一体化したかのような姿から、「紙の本」を代替する装置だと早合点する人さえいた。

いまも電子書籍に対する紙の本のメリットとして、後者がスタンドアローンで存在しうることを指摘する論者がいる。だがいかなる本(「紙」であろうと「電子」であろうと)も、それが存在しうる背後には巨大な装置産業があることを知らなければ、本についての議論を始めることさえできない。

一冊の「紙の本」が任意の読者の手元に届くまでには、少なくともそれが商業出版物であるかぎり、かなり大規模な印刷・流通・販売のネットワークが必要である。他方、そうした仕組みが不要な「電子の本」の場合も、ウェブ自体をはじめ課金・流通を担うプラットフォーム、そして購入されたコンテンツを読むための(専用・汎用の)端末の製造及びその流通・販売のネットワークが必要となる。

「電子出版」という言葉や考え方がかつての私に与えてくれた「夢」は、20世紀後半にはすでに巨大な装置産業となっていた「紙の本」の出版に対して、まだ微力であったパーソナルコンピュータやウェブの力を借りて対抗しようとする、きわめてDIY的な態度や姿勢にあった。しかし、いまではパソコンもウェブも、それ自体がDIYから遥かに遠いところに来てしまったように思える。

むしろ皮肉なことに、パソコンやウェブを使って紙のメディアをDIY的に作り、売る人のほうがこの間に増えたように思える(「電子書籍の専門出版社」がこの間、ほとんど登場していないのに対し、紙の本の「一人出版社」は次々と生まれている)。巨大プラットフォームから自由なのは、こうした紙のメディアのほうかもしれない(コミケのような巨大即売会は、それはそれで別個の「プラットフォーム」であろうが)。

1993年が読書専用端末の「元年」だったとすれば、2018年は25年目にあたるが、キンドル(読書専用端末としての)がアメリカで発売された2007年から数えれば11年、日本で発売が開始された2012年を起源とすればまだ6年でしかない。ワープロ並みの命だと考えると「読書専用端末」の歴史も、日本ではあとしばらくは続きそうだ。

私自身、巻数の多いマンガや英語の電子書籍を読むときなどは、いまもときどき専用端末を使うことがある。使ってみればそんなに悪いものではない。しかし常時携帯するほど熱心なユーザーではないから、すぐに端末自体が紙の本の山の中に埋もれてしまう。だからなおさら、使わなくなる。しかし、それでもときどき私は思うのだ。巨大プラットフォーム企業から完全に自由な「読書専用端末」と、それを支える仕組みが、もっとあってもよかったのではないか、と。

はじめて「ワープロ」を手に入れたとき、私にとってそれは自由な表現、そして最終的には自由な出版につながる「道具」として感じられた(現実には、メーカーごとに使えるフロッピーが違うなど「プラットフォーム(当時は電機メーカーがそれに相当)」の縛りは存在した)。はじめてパソコンを手に入れたときも、ウェブでものを書いたときも、私は同じように感じた。

2009年に購入したキンドルの読書端末。日本語電子書籍はまだ発売されていなかったので、青空文庫の作品をPDFに変換して読んだ。

初めて買った読書専用端末(日本語表示に対応していないキンドルの国際版)もまた、私にとってはそうした感覚を与えてくれる「道具」だった。キンドルの端末で日本語の電子書籍を「読む」ために、私は青空文庫のテキストから好きなものを選んで、PDFに変換していった。「青空キンドル」という現在も継続しているサービスが、そのときに大いに役に立った。これを使って自前の「電子本」をつくるとき、そこにはちょっとしたハッキングの気分があった。

このときはまだ、ウェブがもつ「フリー」な感覚やDIY精神と、アマゾンが売り出したキンドルという読書端末との間には、あまり大きな齟齬はなかったように思う。もちろんそれは、当時はまだ「商品としての日本語電子書籍」が存在しなかったからかもしれないのだが。

イーストの下川さんに「専用端末の時代は終わった、ということで異議はないか」と問われたとき、一瞬にせよ私が逡巡したのは、初期の電子出版に感じた自由な気分までが「終わった」と宣言されたように思えたからだった。もちろん「読書専用端末」があろうとなかろうと、これで終わらせてはいけない。プラットフォームから自由でありえなければ、真の意味での「出版の自由」は存在しえないのだから。

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある