先週の週末に、北海道の江別と浦河というところに行ってきました。「マガジン航」にも寄稿していただいたことのある北海道冒険芸術出版の堀直人さんが実行委員長をつとめる、「北海道ブックフェス2014」という催しにお招きいただいたのです。

このブックフェスは2010年に「札幌ブックフェス」としてはじまりました。私は2011年にも一度ご招待をいただき、札幌でのトークイベントに参加したことがあります。このときのトークの相手は北海道大学の渡辺保史さんでした。堀直人さんとの出会いのきっかけを作ってくださったのも渡辺さんだったので、彼が2013年に急逝したのは残念でなりません。

今回のフェスに参加したことで、渡辺さんがテーマとしていた「コミュニティとメディアの関係」について、私自身があらためて深く考える機会になりました。

「本」が人と人を結びつける

会場を北海道全域に広げ、名称も「北海道ブックフェス」とあらためた今年は、札幌、江別、旭川、剣淵、浦河、岩見沢、恵庭、苫小牧、北広島、小樽の各所で9月いっぱい、さまざまなイベントが開催されました(各会場についてはこちらを参照)。一つひとつは手作りのイベントでありながらも、開催場所が道内各地に散っていることで、点から線、面へとスケールが広がったように感じます。このうち私が参加した江別(札幌郊外の学園都市)と浦河(日高地方の中心地)でのイベントについて印象を述べることにします。

江別は内陸の町だが、近くを流れる千歳川にかつては港があった。

9月27日に行われた江別でのフェスのトークイベント会場は、小さな商店街のなかにある「COMMUNITY HUB 江別港」というスペース。海から離れた場所なのに「江別港」と名乗るのは、かつてこの地を流れる千歳川に河川舟運の港があったからです。またこの場所が地元の若者達が旅立ち、戻ってくる「港」になってほしい、という思いも込められているそうです。

このスペースは一階がカフェ&ラーメン屋になっており、二階から上がワークショップなどを行うオルタナティブスペースとして使われています。北海道ブックフェスの期間中はここが「古本屋」に変貌し、併せてビブリオバトルやトークイベントなどが開催されるというわけです。

店内のさまざまな場所にコンセプトの異なる「本棚」がある。

この部屋には会期中、地元の大学生の実際の蔵書が展示された。

江別でのトークイベントに参加したのは北海道冒険芸術出版の堀さん、この「江別港」のオーナーである橋本正彦さん、北海道と東北で読み終えた本の再活用をすすめる活動をしている「北海道ブックシェアリング」代表の荒井宏明さん、そして私の四人。畳敷きのちいさな部屋(写真すぐ上)で十人程度が卓袱台を囲み、「編集と何か」「本がもつ力とは」「10年後の未来をどう想像するか」といったテーマで、会場との応答をまじえつつ和気あいあいとした時間を過ごしました。

「ブックシェアリング」は不要になった本を次の読者に手渡すしくみ。

トーク終了後に歓談をするなかで私がいちばん驚いたのは、参加者の中に約120キロ離れた旭川から車を飛ばして来た方がいたこと。旭川でも「北海道ブックフェス」は行われており、そのつながりもあったと思いますが、本が人を動かす力に感動しました。

その夜は「江別港」に宿泊。翌朝は朝食(ラーメンでした!)のあと、本のかたちをした手製のクッキーと美味しいコーヒーをいただいた後、出港する船のような気持ちで、この気持ちよいスペースを後にしました。

「江別港」への入り口。左手は併設のカフェ&ラーメン屋。

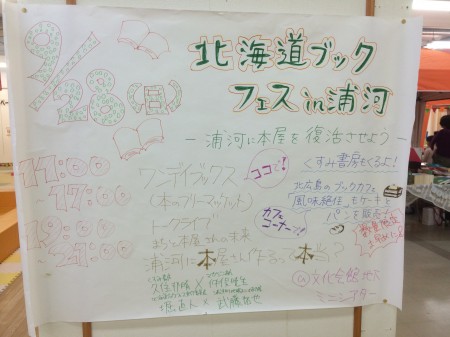

本屋のなくなった町に本屋をつくるプロジェクト

翌日は江別から車で約4時間ほどかけて浦河まで移動。雄大な太平洋の景色を望みつつの長距離移動でした。午後に浦河に到着すると、会場の浦河ショッピングセンターMiOでは「浦河ワンデイブックス」が佳境をむかえており、子ども連れを含めた多くのお客さんが来場していました。

この日、浦河に一日だけの「本屋さん」が集合。

北広島のブックカフェ「風味絶佳」も一日だけ浦河で開店。

浦河は人口1万2000人ほどの小さな町ですが、日高振興局(旧・日高支庁)の合同庁舎があるため、規模の割に都市機能が発達しています(浦河町については、この地で体験移住のモニターとして長期滞在した檀原照和さんの体験記も参照)。しかし2012年に大手チェーン店が撤退した後、町には新刊書店がひとつもなくなってしまいました。

今回の北海道ブックフェスの実行委員でもあり、北海道冒険芸術出版のメンバーでもある武藤拓也さんは、2013年に浦河に「地域おこし協力隊」として赴任。現地で生活しながら、札幌のくすみ書房の代表・久住邦晴さんを招いて勉強会を行ったり、浦河での「訪問販売」を成功させたりしています(その記録は武藤さんのブログを参照)。

武藤さんと私はこの日が初対面でしたが、「マガジン航」で以前、くすみ書房の閉店の危機を伝える記事を寄稿していただいたことがあります。武藤さんとくすみ書房との関係が深まったのはこの取材がきっかけとのことで、久住さんも自身が体験したことを、浦河での本屋の復活に少しでも役立てようと、浦河になんども足を運んでいるようです。

この日の「ワンデイブックス」でも、くすみ書房は出張販売を行いました。このほか地元の12組の人たちがフリーマーケットで一日限りの「本屋さん」を開店。また道内の北広島からはブックカフェ「風味絶佳」が参加し、会場の一角でお店を一日だけ開業しました。そして夜には久住さん、武藤さん、そして前日と同様に堀さんと私が加わり、四人でトークをする予定になっていました。

札幌のくすみ書房も一日だけの出張販売。

会場では浦河に「本屋さん」を復活させるための支援金も集められた。

夜に行われたトークイベント「まちと本屋さんの未来 – 浦河に本屋さん作るって本当?」では、浦河に常設の「本屋さん」を復活させるにはどうしたらいいか、という話が展開されました。というのも武藤さんは、町内の「かぜて」というスペースの一間で、今年の11月を目標に「六畳書房」を始める予定なのです。

この夜のトークイベントには30人を超える参加者があり、浦河での本屋さんの復活を実現するため35万円の支援金が集まりました。またこの日も、はるばる北見から来場した方がおられ、北海道における地域間のダイナミックな人の動き方について、目を見開かされました。

図書館とアマゾンと古本屋さえあればいいのか?

浦河でのトークイベントでも、会場の人とのあいだで質疑応答が行われました。「地域おこし協力隊」の人たちや、取材に来ていた放送局のジャーナリストを交えたイベント終了後の打ち上げでも、浦河に本屋さんを復活させることについて、つっこんだ議論が続けられました(ちなみに打ち上げの会場は「六畳書房」の開業予定地でした)。

浦河には立派な町立図書館があり、中規模の新古書店もあります。本を求める人はアマゾンをはじめとするネット書店を利用したり、札幌まで出かけて買ったりもするそうです。つまり新刊書店が存在しなくても、それなりに本へのアクセス手段は存在する。大手チェーン店でさえ撤退するほど、経営的にきわめて困難ななかで、浦河になぜ新刊を扱う「本屋さん」が必要なのでしょうか。

この問いは、じつは浦河だけに向けられたものではありません。会場では電子書籍の話題は一度も出ませんでしたが、このさき電子書籍が普及すれば、ますます「本屋さん」以外の選択肢は増えて行きます。それでもなお、この町には「本屋さん」があったほうがいい、と考える人たちがいます。私自身、自分が多様な本と出会ったステップとして、大型書店の前に中型書店があり、その前段階として商店街の小さな本屋や学校図書館があったことを忘れることができません。

江別と浦河での経験を通じて、「本屋さん」とは、まだ自力では多様な本と出会うことのできない子どもや若者が「本と出会う最初の一歩」のことではないか、と私は考えるようになりました。いつかは彼らもその「港」から出て行くのかもしれません。町の小さな新刊書店など存在しなくても、その役割は大型新刊書店とネット書店と古本屋と図書館、そして電子書籍があれば代替できる――そのように早々に結論づけてしまえば、本の環境に恵まれた大都市住人の傲慢さと言われても仕方ないでしょう。

浦河での「本屋さん」復活への期待は、ノスタルジーや本へのフェティシズムからではなく、コミュニティの実情に根ざしたところから発しているように、私には感じられました。今年の11月に「六畳書房」がスタートしたら、また浦河を訪ねてみたいと考えています。

■関連記事

・「フィクショネス」という本屋の話

・くすみ書房閉店の危機とこれからの「町の本屋」

・ワルシャワで、「家みたいな書店」と出会う

・「本屋さん」の逆襲?――2013年を振り返って

執筆者紹介

- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。

最近投稿された記事

- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言

- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望

- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする

- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある