「本を書くために知らない土地へ逗留する作家の話」に出会ったのは、山川健一さんの『星とレゲエの島』(1985年)という小説が最初だった。ずいぶん昔読んだ本なので内容はあやふやだ。記憶に間違いがなければ、主人公は東京から逃げ出してジャマイカで、ニューヨークだったか東京だったかが舞台の小説を書きすすめていた筈である。読んだときにはこの点に関して深く考えなかったのだが、今にして思うと不思議な話である。わざわざ熱帯の孤島に出かけていって、大都会が舞台の小説を書く。効率がいいようには思えない。

昨年の7月、「マガジン航」に「新人作家の創作の場になったケルアックの家」という記事を寄稿した。1950年代に一世を風靡した小説家ジャック・ケルアックの家が、「ライター・イン・レジデンス(執筆逗留)」というプログラムの施設として利用されている、というレポートだ。

日本には「作家をどこかに住まわせて面倒を見る代わりに、思う存分作品を書いてもらおう」という太っ腹な制度はない。しかし知っている人は知っているしくみである。

ちょうど白水社のウェブサイトで詩人で翻訳家でもある関口涼子さんが、ローマの「ヴィラ・メディチ」での1年間のレジデンス体験を連載している(関口涼子「メディチ家の屋敷に住んで」)。白水社の編集部がどのような意図でこの企画を進めているのか知りたいと思いメールで問い合わせたところ、以下のような回答が帰ってきた。

>関口さんの連載はいわゆる「アーチスト(あるいはライター)・イン・レジデンス」に関するものですが、どんな読者層を想定されているのでしょうか?

読者層としては、関口涼子さんのファン、ヨーロッパ(特にフランス)の歴史や文化に関心のある方、文学や詩・芸術(作家・詩人や芸術家本人)に関心のある方が挙げられます。

長い目で見れば、関口さんのようにフランスで創作活動を行なう次世代の日本人アーティストたちの励みや参考になる、資料としての価値があるエッセイ連載と考えておりますが、現状でのメインの読者としてそのような方々を想定しているわけではありません。

つまり主として読者の教養に訴えかけるコンテンツとして企画されたらしい。どうやら白水社はこの連載でもって「日本で作家を支援する制度を導入する契機にしよう」と考えているわけではなさそうだった。

しかし既存の制度を組み合わせることで、レジデンスに似た環境の実現は可能なのではないだろうか。

前述の記事が媒介となって、北海道在住で「マガジン航」に寄稿経験のある武藤拓也さんから「浦河町で体験移住のモニターを募集している」という話を聞いた。「テレワークモニター事業」と名付けられたこの企画はまったくの新規事業で、「インターネット環境さえあれば特に場所にとらわれずに業務が可能な方に、浦河町に一定期間住んで頂きながら、二地域居住や移住定住の可能性をさぐっていく」というものだった。

滞在中の家賃は無料(ただし光熱費は自己負担)で往復交通費も負担してもらえるという。問い合せてみたところ、ライターでも問題ないとのこと。さらに事前審査はあるものの、仕事の内容に関して口出しされることもないようだったので、レジデンスと同じことが可能なのではないか、と思った。

この移住体験プログラムを執筆逗留に読み替えて、実際に体験してみよう。

そう思った私は、自らのアイデアを実践してみることにした。

資金調達

資金調達の手段として、今回はクラウドファンディングを活用した。

ライター・イン・レジデンスは、

1)資金援助してくれるプログラム(参加費無料かつ滞在費や制作費の資金提供有り)

2)参加費無料のプログラム(滞在費や制作費は自己負担。家賃のみ無料)

3)参加費を払って参加するプログラム(有料)

の三つに大別される。

今回のケースは2)に該当する。

執筆逗留とよく似た制度で「アーチスト・イン・レジデンス」という現代美術家向けの支援プログラムがある。2)や3)のケースの場合、アーチストたちはお金のことはひとまず脇に置き、とにかくレジデンス・プログラムに応募してしまうそうである。そして選考をパスしてから、あらためて教育・文化芸術を担う公益法人やアートに助成金を提供している財団法人に資金援助を頼むのだという。

残念ながら文筆業に助成してくれる法人は寡聞にして知らない。しかし貧乏ライターには自腹を切る余裕はない。そこで近頃話題のクラウドファンディングへの挑戦に踏み切ることにした。

対策を立てようと先行事例を眺めたところ、自宅の最寄り駅からわずか4駅先に、100万円を集めて作品集をつくった写真家がいることに気がついた。この方、仮にNさんと呼ぶことにするが、Nさんとは面識がない。しかし4駅といえば地元と言って差し支えない範囲である。ネット検索して連絡先をしらべ、クラウドファンディングで成功するコツを教えて貰うことにした。

Nさんは私より12歳年下の男性だが、すでに北京やニューヨークでの写真展開催の経験もあり、作品を海外展開したり現金収入に結びつけることに長けているようにみえた。

Nさんから教えて貰ったことを簡潔にまとめると、以下のようになる。

・先行者が有利

「クラウドファンディングで写真集を出す」というのは日本では自分が初めて。最初のケースには注目が集まりやすく、資金も集めやすい。逆に二番煎じはひじょうに不利。

・お金を出したがっている人は実は大勢いる

日本のクラウドファンディングは「不特定多数の群衆が少額を支援してくれる」のではなく、「顔の見える数人のパトロンが大口の資金支援をしてくれる」ことで成功する傾向がある。大口のパトロンになりたがっている人は実は多い。一方、資金援助の必要なアーチストやクリエイターが世の中には大勢いるが、パトロンとのマッチングが上手くいっていない。パトロンは自らの眼鏡に適えば、何人もの作家にお金を提供してくれるし、とくに見返りは求めないケースが多いが、その事実が世間には知られていない。

・基礎票となるファンを持っていないと厳しい部分がある

新開発プロダクツの商品化を図る場合は違うのかもしれないが、少なくともクリエイティブ系の場合は「薄く広く」ではなく、「狭く深く」というのが支援の現状である。コアなファンがいると成功に近づきやすい。

印象深い部分しか憶えていないが、クラウドファンディングは無から有を生む魔法のツールではなく、既存の人間関係が成功の鍵となる。けっこう人間くさいサービスのようだった。

「もしお望みなら、僕のパトロンを何人か紹介しますよ。お金を出したがってる人って本当にいるし、僕が紹介すれば、たぶん資金援助してくれると思いますよ」

飛び上がるほど嬉しかった。しかし実際にファンディングを開始したところ、この紹介話はうやむやにされてしまった。がっかりである。

クラウドファンディングの準備に関して

じつはクラウドファンディングに挑戦するのは二度目である。

一度目はケルアックハウスの取材費を調達するためのトライだった。このとき利用したサービスはREADYFOR?。ここを選んだのは、二つの理由からだった。

1)プロジェクトページ作成に関してサポートしてくれる

2)動画を使ってアピールするプロジェクトが少ない

2)は自分にかっこいい動画を作るスキルがないから、という情けない理由から来ている。クラウドファンディングのプロモーションは動画でアピールするのが主流となっている。静止画オンリーだとインパクトが弱い。しかし私には動画作成は荷が重かった。その点、なぜか動画をつかったプロジェクトが少ないREADYFOR?は自分向きだと思ったのだ。

それに他社で公開されているプロジェクトは玉石混交だったが、R

後日某イベントでREADYFOR?のスタッフと直接話をする機会があったため、手続き上の細かい部分について質問したのだが、「プロジェクトページ作成に関するサポート」というのは、具体的に言うと「画像のリサイズの仕方が分からない人に方法を教える」などといったレベルにすぎないということだった。成功率を上げるために親身になってアドバイスしてくれるわけではないようで、正直がっかりした。

そういうわけで二度目となる今回は、クラウドファンディングのな

新規プロジェクト作成のフォームを埋めて申請したところ、CAMPFIREのスタッフはかなり細々とアドバイスをしてくれた。そのなかでグサッときたものが三つあった。

まず一つ目は「タイトルを『北海道に▲ヶ月〜して○○をつくる』など、『つくる』ことが目的だと明確に伝わるようなタイトルにしていただくのはいかがでしょうか」という提案だった。

レジデンス中に手がけたい作品は韓国が重要な舞台になっている。韓国取材を敢行しない限り、完成しない。にもかかわらず、完成しない作品をつくるために北海道まで行くような文言は避けたいと思っていた。しかし、それではキャッチコピーとして弱いというのである。

二つ目は「生活費に近い費用を支援することに抵抗のある方がいらっしゃる可能性があります」と言われたことだった。

今回の支援はまさに生活費目当てだったので、がつんと殴られたような気持になった。海外ではすでにクラウドファンディングでレジデンスの費用を集めるということが行われていたので、自分がやろうとしていることが間違っているとは思えなかった。しかし日本人の勤勉な倫理感からすると「金をくれ、とか言っている隙があったら働け」という話になるのかもしれない。

今回の主目的は「執筆逗留を実際に体験すること」だ。遊びに行くわけではないので滞在中に執筆はするが、支援してもらいたいのは「執筆の経費」ではなく、「滞在執筆期間中の費用」だ。

三つ目は「リターン(パトロンへのお礼)を、アイテム毎に写真やイメージ画像を用いながら紹介していただくのはいかがでしょうか」と言われたことだった。

なんだか、あらかじめ試作品を作らなければならないように聞こえる。そこまでしなければならないのだろうか。

根本的な部分でレジデンスとクラウドファンディングはミスマッチであると感じてしまった。クラウドファンディングは支援制度ではなく、先行予約とか青田買い的な、誤解を恐れずに言えば投資目当てのサービスのような気がしてきてしまった。あくまで短期間の成果に対して支援を呼びかける場であって、たぶん長期的な文化支援とはそりが合わないのだろう。

アドバイスされた事柄はほかにもいくつかあったのだが、上記三つはプロジェクトの根幹に関わるように思えた。どうするべきか悩んだのだが、相手の言うことが必ずしも正しいとは限らない。結局、三つのアドバイスに関しては最小限の修正だけで済ませてしまった。

支援を呼びかける期間だが、長ければいいというものではない。長いと中だるみして逆に支援が集まらなくなってしまう。期間中は緊張感を持続させる必要がある。だから勝算があるのなら最短2週間、通常は1ヶ月くらいが適正だとされている。私の場合、年末年始とプロジェクトページの修正の時期が重なってしまったため、募集期間が23日間と1ヶ月より短くなってしまった。そのせいもあって、最初からかなりのテンションで資金獲得に動くこととなった。

クラウドファンディングはじまる

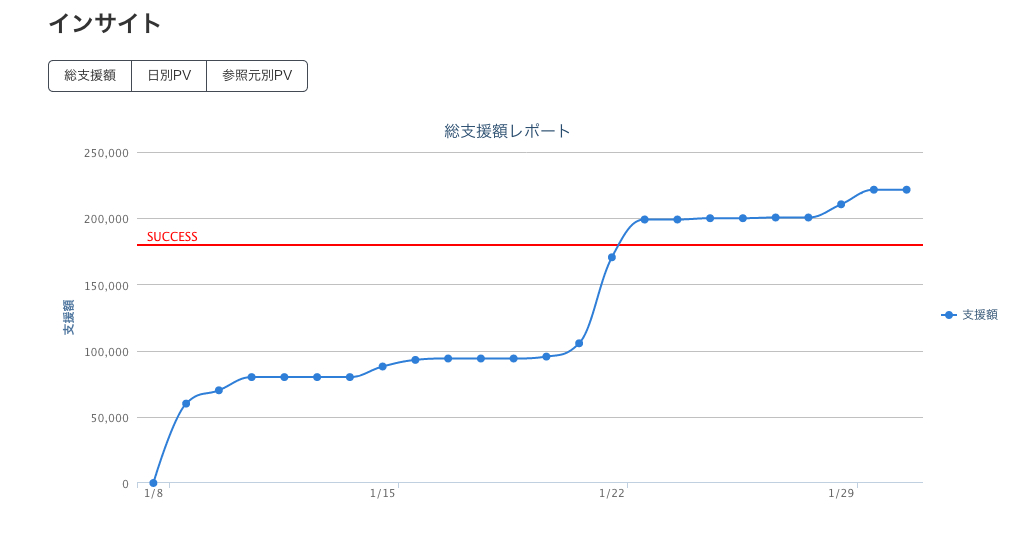

CAMPFIREにプロジェクトを申請したのが12月16日。プロジェクトが公開され、パトロンの受付が始まったのが1月8日の18時すぎである。出だしは順調で、わずか数日で9万5000円が集まった。しかしここからが苦しかった。数字がほとんど動かないまま、10日もの日々が過ぎていったのだ(下のグラフ参照。クリックで拡大)。

支援金は集まりきってしまったのだろうか。

ガラスの天井が行く手を阻んでいたそのとき、パトロンの一人がUstreamに出演させてくれた。これが突破口となった。まず放送直後に新たなパトロンが1名出現。それから翌日と翌々日、あわせてなんと7名ものパトロンが現れ、一挙に目標額を達成してしまったのだ。期限まで1週間余裕を残しての到達であった。

鍵となったのは、放送日の翌日、面識のある地元の会社経営者の所へお邪魔し、今回の計画をプレゼンして直接支援をお願いしたことだったと思う。何年も前から私の活動に理解を示していた方だけあって支援を即決してくださり、その場でぽんと5万円をポチっていただいたのである。

目標額は18万円。17万円まで集まれば、「あと一息だから決めてあげたい」と、誰かが何とかしてくれるであろうことは、過去の先例を研究していたから予測できた。だからなんとしてでも自力で17万円集める必要があった。Nさんの言っていたとおり、現状のクラウドファンディングは不特定多数の支援よりも特定の顔の見える支援者の貢献が大きい。であれば、オフラインで走り回って知人から支援を取り付けるのが正解ということになるのではないだろうか。

おそらくクラウドファンディングに対する世間のイメージは、オバマ大統領の選挙キャンペーンのように、5ドル、10ドルという少額の支援金が無数の群衆から集まる、というものではないだろうか。しかし実際はそうではない。支援金は見ず知らずの人からの分よりも、多少なりとも自分と関係している人から集まる割合のほうが多い。恵みは天から降ってくるわけではないのだ。

そしてこれまたNさんも言っていたことだが、オフラインで集まるお金も少なくない。Nさんの場合、ネット上の公式支援額を見る限りでは88万円しか集まっていないのだが、募集終了後もオフラインで支援金が集まり続け、トータルで100万円を越えたのだという。

私の場合も、結局支援の総額は22万1500円だったが、ほかにオフラインで2万円援助してくれた知人と「ある時払いの利子なしで貸してやる」と10万円貸してくれた友人がいた。この「オフラインの支援金」のことはクラウドファンディングに関する論評であまり語られていないようだが、他の成功者の場合も表沙汰にならないお金が集まっているのではないかと思う。

さてセオリーから外れた行動をもう一つ取った。それはクラウドファンディングにチャレンジしている時期が被っていた友人と5000円ずつ支援し合う、という手だった。お互いに同額を支援し合っているので実質的には±0なのだが、名目上の支援者は増えるし、見た目の支援総額もプラスになる。そうすることで支援が集まりやすくなると思うのだ。

クラウドファンディング互助組織のようなものをつくって常日頃からお互いに支援しあっていくと、クラウドファンディングの成功率は飛躍的に高まるはずだ。そして組織を固定メンバーにして一人ずつ順番に支援していくと、どんどん頼母子講に近づいていく。この頼母子を単なる金策の手段にせず、仕事部屋を借りたり、勉強会を開催するグループにしたら面白いのではないだろうか。

版元からの経済支援があてにならず、アートの世界のように助成金の対象にならない文筆家の場合、オンライン頼母子講をつくって取材費などを融通し合い、さらには仕事の基盤にするのが生き残りの一つの手段になると思うのだが、どうだろうか。

浦河の印象

浦河は海辺の小さな町である。港を見下ろすようにして小高い丘が連なる地形は、私の自宅がある横浜とそっくりだった。

その横浜から羽田を飛び立ったのは2014年2月1日の12時50分。空の旅を1時間半楽しんでから田舎道をバスにゆられること3時間半。本州のような山道ではない。どこまでも平坦な道のりを3時間半の移動である。逗留先となる体験住宅に案内されたのは19時半。周囲は真っ暗だった。

お世話になった「海と牧場の郷生活体験住宅」の外観。

体験住宅の内観。窓の向こうにうっすら馬影が。

この建物は2010年にできたばかりのオール電化住宅で、文字どおりハイテクの最新型だったが、なんとなく写真で見知った屯田兵の家を連想させた。

屯田兵の「兵屋」は戸建てで村ごとに定まった規格で作られたそうだが、当時の一般庶民の住宅よりは良かったという。体験住宅も地元住民から「贅沢すぎる」とやっかまれるくらい立派で大きな建物だった。浦河町内に10軒ある体験住宅はそのほとんどが屯田兵の家と同じ平屋の一戸建だった。ここは「過疎」という見えない敵と対峙するための「兵屋」なのかもしれない。

そういえば去年視察したケルアックハウスも、元はといえば第二次大戦の帰還兵のために建てられた住宅だった。浦河にいる間、ついつい私はオーランドとこの町を引き比べていた。視察と体験という違いこそあれ、どちらの土地にもライター・イン・レジデンスが契機となって足を運んでいる。南国フロリダと北の大地・北海道は気候こそ似ても似つかない。だが北海道にはアメリカのような開拓の歴史があり、広々した大地があり、スケール感が大陸的だ。そしてケルアックハウスも浦河の移住体験住宅もどちらも平屋の一戸建てで、単身者が住むには広すぎた。この二つの土地は、なんとなく似ているように思われた。

区画がゆったりとしている、車社会である、高い建物がほとんどない、などという部分もオーランドとそっくりだった。オーランドは人口25万人程度だが、もともと小さな町や集落が寄り集まった町だけあって空き地や緑が多く、村落のように平屋が建ち並んだ場所がたくさんあった。おまけに亜熱帯の空を映した数百もの池や湖が至るところで口を開けていた。そのせいで都会とは思えないほどのんびりしている。浦河のペースは、オーランドを連想させた。

雪解け後の牧場の様子。こんな風景がどこまでも続く。

海沿いの町だけに、癒やしスポットにも事欠かない。

オーランドと浦河の最大の違いは野生動物だろう。いくら緑が多くのんびりしているとは言え、オーランドは都会の端くれ。野生動物と遭遇することはない。一方、浦河は野生動物の宝庫だった。体験住宅の敷地をキタキツネがよぎっていったり、裏山からシカの群れが下りてきて、寝室のすぐ外でのんきに草を食んでいたこともあった。天然記念物のオオワシの出現スポットもあったし、凍てついた川では白鳥が散歩していた。

なによりすばらしかったのは至るところ牧場だらけだったことだ。浦河を含む日高地方は国内の競走馬の九割を生産する大馬産地だ。だから馬は身近な生き物だった。ちょうど体験住宅は町と郊外の境界線の辺りに位置していたのだが、正面は牧場で馬を二頭飼っていた。窓の外に視線をやると馬がいる、という贅沢な環境だったのだ。町営の乗馬場もあって、一回2700円という格安料金で馬に乗ることも可能だった。

浦河には町役場とは別に北海道庁の日高振興局もある。役人は定期的に人事異動で入れ替わる。だからよそから来る人はめずらしくない。乗馬に積極的なのはそういう外部の人間(とくに奥様方)らしい。田舎と都会の違いのひとつは人材の流動性があるかどうか、という部分にあると思う。そういう意味において浦河はあくまでも「小さな町」であって、田舎ではない。人材の固着を防いでいるのは役場だけではない。ここは漁港を備えた漁師町でもあるため、遠方からきた漁船が魚を水揚げする機会もありそうだった。もちろん馬の育成や調教のために移住してくる人たちも少なくない。

浦河の町の人たちは都会人のような感覚を持っていた。なにより驚いたのは人口1万3000人という小さな町にもかかわらず、ミニシアターがあったことだ。田舎=文化的刺激がない、というイメージがあるが、まったくそんなことはなかった。浦河には全国チェーンの店舗がほとんどない。例外的にセブンイレブンが3軒あるだけだ。映画を見ようにもTSUTAYAもGEOもないので、DVDのレンタルは不可能だ。そんな場所にミニシアターがあって、社会派ドキュメンタリー映画など渋めの作品をかけている様はとても不思議な光景に思えた。

これが人口10万人以上の町だったら、それなりの規模で商店街や娯楽施設があるのかもしれないが、都会へのアクセスも容易だから、逆に映画館は存続できなかったかもしれない。見慣れたチェーン店ばかりの退屈な街並みに、愛着をもつこともなかっただろう。人口1万人程度か、それ以下の町が、じつはいちばん面白いのかもしれない。地方の衰退が叫ばれる昨今、気を吐いているのは徳島県の神山町や隠岐諸島の海士町など、人口6000以下の過疎の町だ。小さな町ほどクリエイターやアーチストを惹きつけていると思う。

浦河もクリエイティブな人たちが流れ着いてくる場所だった。「ガロ」で一世を風靡したマンガ家の鈴木翁二さんやジャズベーシストの立花泰彦さん、カーネギーやJ・P・モルガンらの支援で有名なニューハンプシャーの芸術家村「マクダウェル・コロニー」でのレジデンス経験があるという映像作家の伊原尚郎さんなど、才能のある人たちが何人もいた。

1918年創業の映画館「大黒座」。「標的の村」など渋いセレクションが中心。

「ガロ三羽烏」のひとり、マンガ家の鈴木翁二さんも浦河在住。

定期的にまちづくりの勉強会が開かれていたのも印象に残った。ときには全国的に有名な札幌の「くすみ書房」の久住さんを招いて「浦河に本屋を作るためにはどうしたらいいか」(町から本屋がなくなって1年以上になる)という、勉強会というよりほとんど作戦会議のような会も開かれていた。勉強会のあと飲み会に流れることも多く、寂しいと感じたことはなかった。

新鮮だったのは役場主催の食事会が催されたことだ。「増えすぎて困っている」というシカ肉の新作料理試食会がそれで、都会にいたら役場の人とお近づきになる機会はまず訪れないだろう。こういうちょっとしたことが一々目新しく感じられた。

なにを書いたらいいのか

さて。「わざわざ遠方からやって来た作家さん」という触れ込みだったので、多かれ少なかれ町の人たちは、浦河のことを書いて欲しいと期待していたと思う。「滞在先を舞台にしてなにか書いたほうがいいのか?」というのは、今回悩んだことのひとつだった。これは意見が分かれるところだと思う。

滞在先を舞台にして書けば、受け入れ側としてはすっきりする。しかしやって来た書き手が毎回この作業を繰り返していたら、その地域を舞台にした作品だらけになり、作品同士がつぶし合いをして、結果としてその地域を代表する作品が生まれなかった、という結果になりかねない。

川端康成は「雪国」を書くまでに越後湯沢に何度も通ったというが、時間をかけることで熟成される作品というのもある。一度の滞在で完成させてくれ、というのはあまりにも即物的だと思う。

もしかしたらこのレポートの読み手の中にも、北海道でおいしいものを食べた話とか、大自然を満喫した話を期待している人たちがいるかもしれない。確かにそういう話もできる。

たとえば初めて体験した乗馬の話。浦河滞在中、3回乗馬に挑戦した。本州でもできるのだが、あれだけ大きなインドアの乗馬場は北海道ならではだと思う。前述のとおり、料金も格安だ。実際に馬に乗ってみると、見ていただけでは分からないことがつぎつぎ起こった。まず乗馬用の馬は大人しいのだが、乗り心地にかなり個体差があり、歩を進める度に馬の背骨のゴツゴツが鞍越しに伝わってくることがあった。そうかと思えば背中が広く真っ平らだから、仰向けになって背中で寝転がれそうな馬もいた。

馬がこんなに人懐こいとは知らなかった。

馬に乗ったまま両手を放すのは易しかったが、立ち上がるのにあれほど手こずるとは予想だにしていなかった。実際の足の位置より感覚的な足の位置が後ろにあるように感じられ、上手く立てないのだ。

馬が速歩(はやあし)になると体が投げ出されるようになり、お尻を付けていられないほど揺れるというのも予想外だった。速歩はいわば早歩きみたいなもので、駈歩(かけあし)やギャロップのようにスピードが出ているわけではない。もう単純に、歴史上はじめて馬を乗りこなした人間は怪物だな、と思った。

乗馬用の馬は意外と人なつこくて、体に触ると嫌がるどころか懐いて甘噛みしてくれるので可愛かった。とはいえ馬の瞳を見たときはショックだった。近づかないと分からないが、昆虫かエイリアンのようなのだ。同じほ乳類だという事実が吹き飛ぶほど、異質だった。

あるいは阿寒湖までワカサギ釣りに連れて行ってもらったとき垣間見た、北海道の風光の話をしてもよい。首都圏の都市部は町と町の境目がはっきりしないままどこまでも市街地が拡がっているが、北海道の場合はきちんと町が途切れて原野になり、その先に次の町が現れるので海外のようだと感じた。森も関東のような雑木林ではなく、針葉樹林。自分の知らない日本だった。

一晩車で走って阿寒湖にたどり着いたが、あいにくの吹雪だった。瞬間的にではあるが、視界が白一色になり何も見えないという「ホワイトアウト」を初めて経験した。こういうことがいちいち新鮮だった。

だがこういう記述は物語に彩りを添えるだけだ。話の中心になるテーマは日々の暮らしの中で見つかるのだと思う。そしてそれは逗留中に見つかるとは限らないのだ。

これが音楽とかアートになると話が違ってくるはずだ。多くのアーチストや音楽家が逗留中に一点ものの作品を仕上げていく。そこにはなんらかの形で、現地の「かけら」とか「地域因子」が盛り込まれている。この「地域因子」とは「地域にまだ眠っている資源や種のようなもの」で、アーチストの作品によって発芽し、地域の人々が育てていく要素として語られる。つまり風景画のような単純な表現ではなく、地域の深層に作用するような作風が多いのだ。しかし美術作品やパフォーマンスアートのように観客参加を前提としない文筆という表現形態では、これはちょっとむずかしいし、そもそも文学はアートよりも完成に時間が掛かる傾向がある。

3・11のときに顕著に見られたように、まず音楽、つぎにアートが現実を反映した作品を作り、少し遅れて映画が、最後に文学がやってくるのだ。文字による表現は発酵するまで時を待たねばならない。単なる旅行記とか日記なら話は別だが、もしそれなりのものを期待するのであれば、余裕を見てそれなりの時間、あるいは訪問回数が必要になってくると思う。

ここまで書いたところで、ちょうど多和田葉子さんの著作『エクソフォニー』を読み終わった。この本のなかに見知らぬ土地での創作やレジデンスに触れた箇所がいくつかあり、土地と創作のことも書かれていたので引用してみたい。

「たとえばトーマス・マンがアメリカに亡命していたことは情報としては頭のどこかにあったが、彼の作品の中にカリフォルニアを感じたことはなかったし、彼が英語で書いた文章を読んだこともなかった。リューベックやハンブルクなど北ドイツの光線、スイスのエンガディンの光線、ヴェネチアの光線など、思えばいろいろな光線がマンの作品の中にはあったが、非常に特徴のあるカリフォルニアの光線に作品内で出逢った記憶がない」(p23)

「滞在奨学金(*引用者註 Aufenthaltsstipendium ドイツのライター・イン・レジデンス制度)は、その土地について何か書いて欲しいという注文のつく場合もあるし、自分の今書いている小説の統きを勝手に書いていればいい場合もある。その町で朗読会、読書会、懇談会などをやったり、高校の授業などに呼ばれたりして、町の人と交流することもあるが、そうしなければいけないという義務はない。普通は地方新聞に大きくインタビュー記事などが出て、町の本屋のショーウィンドウに本が並ぶこともある。その町に滞在している聞に一冊の本を書き上げた場合、後書きの最後に、日付といっしょに「バーゼルにて」などと町の名前の入ることもあり、それは町にとって名誉だということになる。こういう活動をしている町にはビーバースドルフ、シュライヤーン、エーデンコーベンなど、普通のドイツ人の聞いたことのないような小さな町が多い」(p54)

浦河滞在中、地元紙で取り上げてくれたり、町立図書館が拙作を入庫してくれるなど気を使って貰ったのにも関わらず、自分がやっていた作業は逗留先とはまったく無関係なことだった。

私は戦前の革命家でニヒリストの金子文子について調べていた。彼女の自伝を読んだり、日本統治時代初期から中期の朝鮮半島のイメージを掴むために資料を集めたり、ソウルを舞台にした中島敦の作品を読んだり、植民地時代後期に日本語と朝鮮語で小説を書いていた朝鮮人作家の金史良の本に目を通したりしながら、黙々と創作ノートを作っていた。

金子文子について教えてくれたのは、ちょっとしたきっかけで知り合った韓国人アーチストだった。私は金子文子を知らなかったが、韓国では比較的知名度があるという。ネット検索したところ、彼女が育ったのは私の現住所からそれほど離れていない場所だった。そんな地元と縁のある人間が、日本の朝鮮併合に反対し天皇暗殺を企てたというのはたいへん興味深く思われた。

偶々ではあるが、私の町内は、関東大震災時の朝鮮人虐殺が行われたまさにその場所だった。私の散歩コースには関東大震災朝鮮人犠牲者の慰霊碑もある。また「朝鮮人が暴動を起こしている」「井戸に毒を投げ込んでいる」という噂は本牧の某所が発信源だった。私の家から自転車で10分ちょっとの距離である。そういうわけで金子文子と彼女が生きた日本統治時代前半の朝鮮半島や、震災前の本土の朝鮮人コミュニティーの世界は次のテーマとしてうってつけだと思われた。

さらにやる気を感じたのは、これまでの金子文子像に違和感を覚えたからだった。

金子とパートナーの朴烈は歴史家やリベラル系思想家、コリアンたちが主張するような英雄だったのだろうか。資料に目を通せば通すほど、そうは思えなくなった。金子と朴はローザ・ルクセンブルクやチェ・ゲバラのように命をなげうって革命に殉じた英雄ではなく、シド・ヴィシャスとナンシー・スパンゲンあるいはボニーとクライドのような無軌道で刹那的な、なし崩しの死にむかって転がっていった若くて未熟な恋人たちというのが実像ではないのか。

とはいえ韓国へ行き、金子や連れ合いの朴烈ゆかりの地を歩き、インタビューをこなし、日韓併合時代の痕跡を辿らないことにははじまらない。つまり北海道でいくら頑張っても、この作品は完成しないのだ。

これがふつうのレジデンスであれば、何の問題もなかった。できるところまで作業して、あとは帰浜してから手を付ければよい。しかし今回はクラウドファンディングのお金で来ているのだ。支援者にリターンを返さなければならない。

じつは当初の計画では1ヶ月間だけ滞在する予定だった。しかしリターンのことを考えて滞在期間を2ヶ月に延長したのだ。これは正しい判断だった。もし当初のとおり1ヶ月だけだったら、支援者へのリターンを書くだけで滞在期間が終わってしまったに違いない。そうしたら本末転倒だ。

そういうわけで金子文子の調査は2月で一区切りし、3月は2010年頃に中断してそのままお蔵入りさせていた話をまとめることにした。これは自宅最寄り駅である横浜の黄金町の話だった。戦後60年以上に渡って麻薬と売春の町として悪名を馳せていたこの土地は、2006年に一斉摘発をうけ浄化された。その歴史を、一切のタブー抜きで語りつくす、という企画だ。音楽で言うところの未発表曲集のような不揃いでバラツキのある連作短編集に仕上がった(この作品は現在 kindle ストアに並んでいるので、興味があったらチェックをお願いしたい)。

土地とどう関わるか

作品のテーマとともに悩んだのが、土地とどう関わるか、という点だった。

当初の考えは「とにかくカンヅメになり、作品と土地は切り離して考える。浦河での体験は別の機会になんらかの形で活かすことにして、とりあえず今回は、浦河らしい体験は気分転換程度に留める」というものだった。しかし「知らない土地にいる」という単純な事実は、思いのほか大きな意味があった。日常から引きはがされ日常の雑務からも解放された結果、心の中がひじょうにシンプルになり思考のノイズみたいなものに煩わされずにすんだのだ。

おかげで仕事は順調に進んだ。と同時に冬だから書けた、という部分もあったかもしれない。零下10度で路面がアイスバーンで覆われているため、外出もままならない。しかし閉じ込められているという感覚はなかった。部屋が広々していたせいなのか、それとも天窓付の天井が高いところに付いていて空間にゆとりがあったからなのか、冬ごもりはちっとも苦にならなかった。部屋はひじょうに静かだった。時間が雲のようにゆっくり過ぎていった。横浜の自宅も静かなのだが、時間の流れはこんな風ではないし、もっとぎすぎすしている。

浦河の町の人々は口々に「春に来れば良かったのに。君が帰る頃から面白くなってくるんだよ」と言った。それはきっと正しいのだろう。しかし天候に恵まれた春先だったら、仕事は進まなかったかもしれない。

この場所で1年間をどう過ごすかは、個人の選択に任されている。せっかくローマにいるのに、ヴィラの中にだけいるのではもったいないし、かといって1年という限られた時間の中で、イタリアを生きることだけに時間を費やしてしまえば自分の仕事は実を結ばない。そのあたりのバランスが難しい、と思う。

ヴィラに籠もって仕事だけしていても、ローマの都市は否応なしに自分の中に入ってくるし、滞在後何年かしてから、ローマに戻って、この街を発見し直すということもありえる。またはこの1年間を、仕事に直接関係ない読書を思う存分したり、または街からの刺激を吸収することにひたすら費やすことも正しいのだろう。

かつての滞在者の中には、毎日のように仲間同士で宴会をし、グラッパ片手に朝4時、5時まで語り明かしていた、楽しかったなあ、と当時を回想するアーティストもいる。彼がいた年は男性の独身者が多く、夜ごと飲み会を繰り広げる陽気な仲間たち、という状況だったらしい。彼らは当然、ローマ滞在時には作品や著作を仕上げることはできなかったようだが、その後精力的に重要な作品を発表しているところを見ると、ヴィラ・メディチ滞在の成果がいつ、どのような形で出てくるかは一概には決められない。

(関口涼子「メディチ家の屋敷に住んで」第8回 共同生活(2))

重要なのは「自宅にいない」という状態そのものなのかもしれない。普段の環境と違う場所に身を置く」こと。その機会がいかに重要なことか。

人生を変えるには、仕事を変えるか、住む場所を変えるか、付き合う人間を変えるしかない、と聞いたことがある。レジデンス中は、住む場所と人間関係が、期間限定ではあるが一新される。その間、人生は変わる。都会にいると「ライターという職能を活かして地元と関わる」という発想は出てこない。しかし小さな町にいると「コミュニティーとどんな風に関わるか」ということを嫌でも考えざるを得ない。『世界がもし100人の村だったら』のあの村ではないが、小さな共同体のなかにおける「物書き」という立場について自覚的になる。「何を書くか」ということも含めて、書くという役割に関して考えるのがレジデンスの通過儀礼なのだろう。逆に地方に籠もったとしても、援助に頼らず自腹を切ればこういうことに悩まなくて済むし、自由を謳歌できるはずだ。しかしそれでは得られるものも少ないように思える。

海外では「遠方からやって来たイッパシのライター」として扱われたいがために、レジデンスに応募するライターやアーチストもいると言うことだが、なんだか分かる気がした。

結局のところ、レジデンスをどう活かすかはその人次第とも言えるし、ケース・バイ・ケースとも言えそうだ。書きかけの仕事を持っていくのと、白紙の状態で現地入りするのとでは、刺激の受け方も外部との関わり方もまったく違ってくるだろう。今回に関して言えば、浦河の体験を作品に落とし込むだけの余力はなかった。ただ実感としてレジデンスするなら自宅から極端なくらい離れたほうが得るものが大きいだろうと感じた。とくに首都圏在住者の場合、東京から2、3時間の距離だと頭のどこかに東京圏のことが巣くってしまい、逗留先で得るものが目減りしてしまうように思える。レジデンスするときは思い切って遠くまで行ったほうが上手く行くにちがいない。それから逗留は短くても3ヶ月、できれば半年ほど時間を取りたい。1ヶ月程度だと何もできずに終わってしまうと思う。

それからせっかく日常の生活時間の流れとはちがう感覚で創作できるのだから、食い扶持を稼ぐ仕事(ジョブ)よりも、より創作度の高い仕事(ワーク)の方にチャレンジするいい機会になるのではないかと思った。

ところで、じつはここまで書くのに1ヶ月かかっている。

浦河にいたときは気が張っていたこともあって割と作業がはかどったのが、いまあらためて浦河のことを思い出しながら記事を書こうとすると、気が滅入ってしまうのだ。自宅に戻ってきて2ヶ月経過した。時間が経つにつれて浦河の風景や気候や人の顔を思い浮かべるよりも、経済的・物質的・時間的に恵まれた彼の地での待遇と現在のギャップに参ってしまい、他人に対してなにをどこまで書くべきか、よく分からなくなってきている、というのが現在の正直な気持ちだ。創作とレジデンスに関して考えたことのうち、他人にとって意味があるのがどういうことなのか。レジデンス中、どう過ごせばよりベターなのか。書けば書くほど内容が迷走してしまい、仕上がるまでにものすごく時間が掛かってしまった。

原因の一端は、たぶん自分のやりたいことと世間一般が期待しているであろうことのギャップに対して自覚的になり、やりづらく感じだしたからだろう。浦河暮らしを体験して自分のOSが書き換わったと感じるが、いい方向に進んだのか悪い方向に進んだのか、よく分からない。多和田葉子さんは『エクソフォニー』のなかで「自分の作品を読者がどう思おうと全く関係ない」という態度がヨーロッパの作家の平均的像だ、と書いている。もしかしたら自分は知恵熱のような状態なのかもしれない。

浦河から戻る前々日、町全体が濃い霧に包まれ何も見えなくなった。浦河の語源は「ウララベツ(霧の川)」というアイヌ語だという。アイヌ語の地名、そのままの風光だった。レジデンスに関するイメージも、霧に呑まれたようにあやふやになった。

※今回の逗留を支えてくれたクラウドファンディングの高額支援者の方々(敬称略):高野慈子、西牟田靖、小山直、福田法華、小林茂雄、本杉郁哉、貝塚恭子、高橋市恵、益田善弘、新保信長、小林良夫、谷杉精一、堂本かおる、手塚夏子、後藤グミ、阿部憲一・由美子

4月5日に今回のレジデンスの報告会を行いました。

当日の模様をUstreamの録画という形で公開しています(後半は冒頭が少し欠けています)。お時間がありましたら是非御覧下さい。

トークイベント【「ライター・イン・レジデンス」に参加する理由】

前半(51:43) | 後半(48:57) |おまけ(準備風景 9:41)

■関連記事

・新人作家の創作の場になったケルアックの家

・編集をぼうけんする

・個々の声を持ち寄る「ことばのポトラック」

・ヨーテボリ・ブックフェアへのブックバス

執筆者紹介

- ノンフィクション作家。東京生まれ、横浜在住。法政大学法学部政治学科卒業。東京藝術大学大学院映像研究科GeidaiRAM2016年度研修生。「土地にまつわる習俗」や近現代史をテーマに執筆する。ニューヨークやキューバでヴードゥーの儀式に参加して踊ったり、東京で秘密結社フリーメイソンのパーティーに参加したり、横須賀で海中軍事遺跡「第三海堡」引き上げ工事に参加したりしながら、2冊の著作を書き上げる。近年はアートプロジェクトの世界にも足を突っ込んでいる。twitter id は@yanvalou

最近投稿された記事

- 2017.01.26対談・インタビュー・座談会など多和田葉子さんインタビュー

〜ビルドゥングスロマンとしての〈ライター・イン・レジデンス〉 - 2015.04.05レポート「まちおこし小説」が投げかける文筆の公共性

- 2014.06.16レポートライター・イン・レジデンスin浦河体験記

- 2013.07.18レポート新人作家の創作の場になったケルアックの家