2014年5月24・25日に日本記号学会の第34回大会が東京大学駒場キャンパスにて行なわれた。特集は「ハイブリッド・リーディング――紙と電子の融合がもたらす〈新しい文字学〉の地平」。日本のブックデザインを牽引してきた杉浦康平、デリダ『グラマトロジーについて』の韓国語訳者で有名なキム・ソンド、フランスの哲学者であるベルナール・スティグレールなど、豪華なゲストを迎えて、デジタル時代の読み/書きの変容をふくめた新たな文字学=グラマトロジー(grammatologie)の展開を多角的に問い直す意欲的な企画である。大会進行の断片的なメモはここにまとめてみた。

2014年5月24・25日に日本記号学会の第34回大会が東京大学駒場キャンパスにて行なわれた。特集は「ハイブリッド・リーディング――紙と電子の融合がもたらす〈新しい文字学〉の地平」。日本のブックデザインを牽引してきた杉浦康平、デリダ『グラマトロジーについて』の韓国語訳者で有名なキム・ソンド、フランスの哲学者であるベルナール・スティグレールなど、豪華なゲストを迎えて、デジタル時代の読み/書きの変容をふくめた新たな文字学=グラマトロジー(grammatologie)の展開を多角的に問い直す意欲的な企画である。大会進行の断片的なメモはここにまとめてみた。

記憶の外在化

とりわけ、私にとって一番の取っ掛りになったのは、ベルナール・スティグレールが登壇するということだった。『技術と時間』や『象徴の貧困』など日本でも多数の翻訳があるスティグレールは、かつて銀行強盗をして投獄され、獄中で哲学を勉強し、その後ジャック・デリダに師事して博士論文を書き上げたという異色の経歴をもった気鋭の哲学者だ。彼が取り扱う中心的なテーマは《技術と哲学の関係を問い直すこと》であり、人間が操る最も初歩的な技術としての「文字」を考察している点で、今回招聘されていたようだった。

難解なスティグレールの発表を要約することは難しいが、キーワードを拾ってみることはできる。彼の鍵語の一つは「外在化」である。私たち一人ひとりは日々異なる仕方で世界を知覚し、また記憶する。それは極めて個体的なもので、その個体が死ねば記憶は永遠に失われてしまう。しかしながら、人間は文字を発明し、人工的な記憶/記録媒体(メディア)を構築することで、時代を経てもなお持続する個体間の記憶のシェアリングを可能にしてきた。個体の記憶は、物質的な技術を介して、コミュニティの記憶に参加する。正に記憶を物質的に「外在化」させることで人間は、文化や学問を確立させてきたのだ。

では、その「外在化」の方法が変わるとすれば、それは間接的に文化や学問の変容を意味するのではないか? 活版印刷された文字が並ぶ一冊の本を読む代わりに、画像データや音声データが内蔵されたテクストをiPadで読むとしたら? 書架が並列して膨大な数の本を蔵書する図書館が、少しのキータッチで図書データを検索して中身も閲覧できるデジタル図書館に変わったとしたら? 愛用の万年筆と原稿用紙で手紙を書く代わりに、声を文字データに変換する高性能な音声認識ソフトがあったとしたら? 技術の変化は、単なるツール(道具)の交代以上に、知識や学問の構造そのものの変化をも予告するのではないか。

つまり、ハイブリッド・リーディングとは、近代が前提としていた読書形態、とりわけ《一人の作者によって書かれた一冊の紙の本を一人の読者が独りで読む》を相対化した次元で、なおポジティヴに構想しうる新時代の読書法のことなのである。

書き込みコレクション

さて、しかしながらこう記してみたものの、私などはこういったハイブリッド・リーディング構想には新しさというよりも若干の既視感、というより、長年経験してきた慣れ親しみを他方で感じてしまうことも確かだ。端的にいうと、「そもそも読書法って本来的にハイブリッドなんじゃないの?」というわけだ。

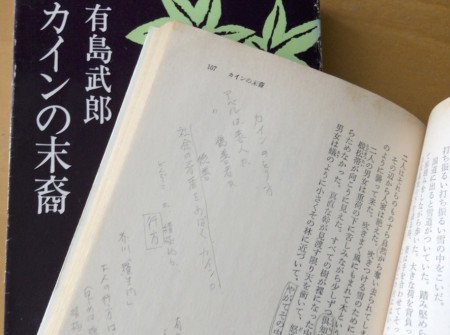

たとえば、私はよく古本屋に行くのだが、そこでついつい購入してしまうのが、前所有者による、傍線や(大体が独自の注釈や解釈や備忘録である)書き込みが書かれている書物だ。だから私の家には何故か有島武郎の角川文庫版『カインの末裔』(昭44・10)が二冊もある。

それらの断片的な言葉は、しばしば本文の内容以上に読んでいて興味深い。もちろん、その断片語は学問的には正しくなかったり、正確でなかったりする。きちんと判読できないケースも多々ある。けれども、その痕跡に示された過去の読書を追体験することで、「本文を読む」と同時に「本文を読む者を読む」という、二重の読書を楽しむことができる。

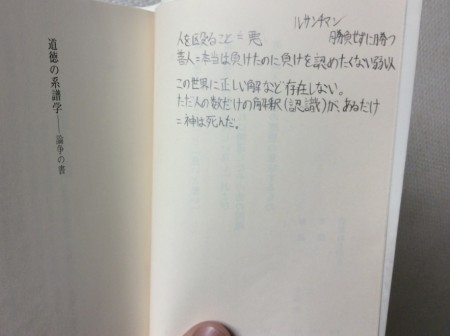

例えばニーチェ『道徳の系譜学』(中山元訳、光文社古典新訳文庫、2009・6)。アフォリズムが得意なニーチェには珍しく、キリスト教批判を論文調で書き記した古典であるが、その根本的な発想である「ルサンチマン」を「勝負せずに勝つ」と要約されると、天才ニーチェの意気込みが一気にコミカルなものになるから不思議だ。

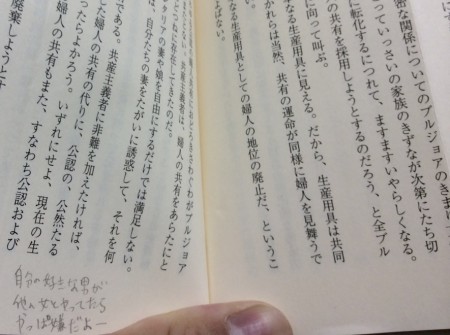

例えばマルクス+エンゲルス『共産党宣言』(大内兵衛+向坂逸郎訳、岩波文庫、1971・2)。結婚制度の廃止を謳い、ブルジョワ男性は実のところ、妻を公娼同然の扱いにしているという箇所(p.71)の下には「自分の好きな男が他の女とやってたらやっぱ嫌だよー」という当たっているんだか外れてるんだかよく分からない丸文字のツッコミが入って、爆笑する。

このような過去の読書の痕跡は、本文にとっては付随的・偶然的、つまり非本質的なものでしかない。しかし、それら痕跡を本文と二重に追いかけることで読書は拡張され、読み方に深さと奥行きを与える。古沢和宏『痕跡本のすすめ』(太田出版、2012)がいうように、その痕跡には「前の持ち主と本を巡る、世界でたったひとつだけの物語」がある。

実のところ、この拡張は本が潜在的にもっていた「ハイブリッド」性に由来しているのではないか。本の物質性は、インクや手垢や湿気や折込の跡を記憶してしまう。物質を介して、つまり物質に「外在化」させることで、それら二次情報は次の読者へ伝わり、それが繰り返されることで、本を手にとったN代目の読者の眼前には、誰も意図しなかった共同読書が、仮想的な読書会の空間が広がるのだ。

実際、大会のなかで阿部卓也は「東京大学新図書館計画」を紹介していたが、その一環として、従来の図書館が担ってきた知のアーカイヴ機能を拡張し、電子書籍を用いて本への傍線や書き込みをメンバー同士で共有・保存する取り組みが紹介されていた。それは昔から古本屋を媒介に読者たちの間で交わされていた、(ここが大事だが)暗黙のコミュニティ/コミュニケーションの可視化と言い換えることができるのではないか。

研究とはハイブリッド・リーディングである

さらにいってみるならば、文系研究者が日常的に行っている研究行為も根本的に「ハイブリッド・リーディング」であるようにみえる。研究者は論文を書くさい、複数の本や資料を広げて、様々な種類の言説を渉猟し、それらをリミックスして自分の言葉として再構成する。紙の文字だけが資料であるとは限らない。映像や音楽や絵画など、対象によっては参照すべき媒体は多岐に渡る。学的対象の異種混成性を探求しようとするとき、自然、人は「ハイブリッド・リーディング」に臨まざるをえない。

研究者は本を読むために本を読む。とりわけて特徴的なのが、先行研究と呼ばれる参考文献の存在だ。自分の専門(近代日本文学)に引きつけていえば、研究とは、ある文学作品が研究史においてどのように読まれてきたかを調査するところから始まる(当然、この行為に対する熱意は論者によって振れ幅があるが)。夏目漱石など、研究蓄積の多い領域では、研究史の変遷そのものが研究対象となる場合さえある。

傾向的にいえば、先行論を参照してない論文は正規のものとして認められにくい。このプロセスで私がよくアナロジックに感じるのはユダヤの教典「タルムード」である。タルムードは「ラビ」と呼ばれる指導者/学者の口伝律法を書き記したものだが、それは同時に注解本でもある。つまり、頁中央に位置する「ミシュナ」と呼ばれる大切な教えに対して、ラビたちはその解釈や反論や議論を書き込こみ(これを「ゲマラ」という)、さらにその解釈の解釈を後年のラビたちが書くことで時を隔てて螺旋状に延長していく。それ故、タルムードは原理的には無限増殖するテクストといえる。書き終わらないテクスト、読み終わらないテクスト。リンク機能によって無限の読書を要求するハイパーテキストの概念を先取りしている。

ここで重要なのは、たとえ先行する解釈が間違っていたとしても、それを消去することはできず、新たなる解釈者はその解釈を踏んで解釈せねばならないという点だ。言い換えれば、間違いもまた財産として保存せねばならない。タルムードとは元々「学び」という意味だが、正にこの精神は学問全般に通じる学習態度であるように思われる。研究者とは、正しいテクストだけでなく、間違えたテクストさえ参照し「ハイブリッド」に読み込む者のことだ。

薬として使うために

もちろん、こういうことを述べたからといって、これから先に起こる全ての技術的変化は単なる過去の焼き直しに過ぎないと主張したいわけではない。端的に、デジタル時代における検索力の増大は、今まで費やしていた時間や労力のショートカットを期待できるし、インターネット環境の充実は、「ハイブリッド」の具体性をより身近なものとして実感させるだろう(例えば「ニコニコ動画」の文字と映像の「ハイブリッド」性)。そこから新たな局面が生れることは確実だ。

しかしながら、これから先に書物の最先端で巻き起こるだろうセンセーショナルな(と感じられる)報告は、どれも「温故知新」の問題として捉えることができるはずだ。大会の登壇者であった東京大学教授・石田英敬は「遠くに飛ぶためには、長い助走が必要だ」と言って、デジタル時代の読書・読字行為のためには時代を遡って(ライプニッツやロックやフロイトといった)古典を考え直さなければならないと主張していた。つまり、どんなラディカルな変化も時代を完全に切断することはなく、いままで培ってきた暗黙の知恵を見直すことで、新しいツールを効果的に使いこなす可能性が切り拓けていくのだ。

スティグレールは「ファルマコン(pharmakon)」という言葉をしきりに使っていた。これは英語pharmacyの語源となった言葉で、薬を意味すると同時に毒をも意味する。ドラッグがそうであるように、薬は時と場合によって毒として機能してしまう。薬/毒、この二重性を示しているのが「ファルマコン」だ。そして、スティグレールは諸々の技術がもつ「ファルマコン」性に言及し、それを毒性ではなく薬性として活用していかねばならないと述べていた。

どういうことか。プラトンは人間は文字を覚えたから記憶力が衰えてダメになったと言った(『パイドロス』)。現代人ならば「最近ケータイの変換機能に頼ってばっかりだから、漢字が全然書けないよ」とでも言うだろうし、日本の有名な映画監督ならばiPadを操作する姿は「自慰行為」のようだとでも言うだろう(人間は同じようなことばかり言っている)。しかし、たとえばパソコンの変換機能は同時に、自分の語彙にはなかったような沢山の同音異義語を知るきっかけをスペースキーひとつで与えてくれる。パソコンは毒であると同時に薬である。そして、今後出現する(一見いかがわしい)技術的対象も、当然のことながら両義的な「ファルマコン」として存在し続けるだろう。

過剰な畏怖も心酔も要らない。未来の「ファルマコン」は、古本屋で書き込みされた本をわざわざ購入したり、様々な資料を一堂に並べ虫食い的に読み比べていくような、私たちが昔から行ってきたような世界と地続きのものとして成立しているからだ。だから未知の技術的対象をポジティヴに薬として使っていくためには、いままで使用してきた過去の「ファルマコン」の特徴や性質に精通している薬剤師が必要で、それは私たち一人ひとりが担うべき役割だといって過言ではない。

未来が未だ到来しないものであるのだとしたら、それに似ているのは唯一、既に過ぎ去ってしまった過去だけである。きっと、過去を捉え直す力だけが未来を切り拓く方法なのだ。

■関連記事

・読書する場は進化しているか~お風呂編

・私が本を読まなくなった理由

・本の未来とは社会の未来である

執筆者紹介

- 1987年、東京都生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。En-Sophやパブーなど、ネットを中心に日本近代文学の関連の文章を発表している。著書『小林多喜二と埴谷雄高』(ブイツーソリューション、2013)、『これからのエリック・ホッファーのために――在野研究者の生と心得』(東京書籍)、『貧しい出版者――政治と文学と紙の屑』(フィルムアート社)。Twitterアカウントは@arishima_takeo。

最近投稿された記事

- 2022.06.01書評帯に短し襷に長し?――尾形大『「文壇」は作られた』書評

- 2021.02.12コラム『文學界』編集部に贈る言葉

- 2021.02.06コラム削除から考える文芸時評の倫理

- 2019.04.26コラム献本の倫理