2013年2月20日に自費出版した文学研究書『小林多喜二と埴谷雄高』(ブイツーソリューション、文庫、税込840円)をAmazonで発売してから、一年経った。「マガジン航」でもその出版事情について書かせてもらったが(この記事を参照)、このたび、契約した半年区切りの二度目の決算通知が来たので、ここに報告したい。通知によると、発売から翌年1月末日の期間で計69部の売上、印税額は合計2万8980円になった。

しかしながら実際には、これは実売部数ではない。もう少し多く売れている。というのも、ネット販売の他に対面販売(手売り)もしていたからだ。それはおおよそ30部程売れたから、3月の今現在で合計すると大体100部というのが実売部数だと思われる。全部で150部刷り、そのうち20部ほどは献本で消費したので、大体ははけた状況だ。この場を借りて、お買い求め頂いた方に、感謝申し上げる。

フォロアーの8%が本を買った

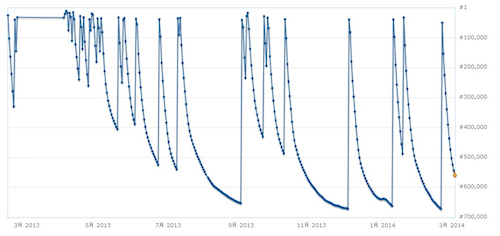

アマゾンの著者セントラルより売上推移のみ転載。

上の図を見て欲しい。これは拙著の発売から今日までのAmazonでのランキングの推移の履歴だ。本を売れると線が上がり、売れていないと下がっていく。これについて少し解説したい。

拙著は2月20日発売予定だったが、Amazonでは私の気づかないうちに実はそれよりも早く発売していたようで、出発時の線が下がっているのはその影響によるものだ。しかし、20日以後、Twitterで告知しだすと一日に一冊、或いは二日に一冊といったペースで売れていった。これが大体一ヶ月ほど続く。

ブログも使うことはあったが、基本的に本の宣伝は、主としてTwitterを利用した。書籍内容の軽い紹介や書いた動機などを時々に呟いた。そのためか、実際、本の感想の多くはTwitterに寄せられた。多くの読者がAmazonで購入したはずなのに、AmazonレビューではなくTwitterの方に感想を書きこむことは興味深い。ちなみに発売時の辺りでフォロアーは800人程度だったと記憶している(今は1000人程だ)。単純計算すれば、フォロアーの8%が本を買ったことになる。

3月の終わりには一時在庫待ち状態になったこともあった。それと、4月の頭に一番高い山ができているのは、先に紹介した「マガジン航」の記事を書いたことに由来していると思われる。この時の順位は9478位をマークしている。そして、四日に一冊、一週間に一冊、二週間に一冊とペースは徐々に衰え、発売三ヶ月を越えると一ヶ月に一冊といったペースになり、それ以降、時を経るにつれその間隔が開いていく傾向を見せていく。

9月の頭に大きな変動があった。この変動はTwitterで断片的に呟かれていた、『小林多喜二と埴谷雄高』感想集をまとめた結果であると思われる。頂戴したレビューを見て購入を決めた方が複数人いたようだ。

69+α冊という数字をどう判断するかは人それぞれだろう。少なすぎるだとか、文学フリマならそれくらい簡単に、と感じる人もいるだろう。私個人として感想を述べて良いならば、反省点は色々あるものの、割合うまくいっている方だと思っている。元々、150部という刷り部数も、献本その他諸々を引いて、なお一年に一冊売れる本を作ろうとして、男性の平均寿命(つまり私が生きているだろう間)から逆算して導き出した数字だからだ。その意味でいえば売れ過ぎといってもいいかもしれない。

新しい「知り合い」の誕生?

自費出版をする時、よく用いられる定型的なアドバイスがある。つまり、「刷り部数は自分の知り合いの数に設定すること」。無名の書き手が書いた自費出版本は、知り合いが同情で買ってくれる程度のもので、それ以上過剰に刷り過ぎてはいけない、という意味だ。確かに、この忠告は、一面よく当たっていると思う。書店に平積みされる本ならばともかく、私のような無名研究者の書いた(一見専門的にみえる)一冊を、完全に未知の読者が、純粋な興味だけを動機にして手に取るような状況は考えにくい。『小林多喜二と埴谷雄高』を手にした読者の多くは、何らかの仕方で私と縁のある「知り合い」だ。これは実感として感じたことだ。

しかしながらその一方で、今の時代にあって、そもそも「知り合い」の概念そのものが自明でなくなっているのではないか、と感じたのも事実だ。どういうことか。既に示したように、私の自費出版はTwitterというSNSに深く依存している。これがFacebookではないというのが重要だ。

一般的にFacebookはリアルの友人知人との繋がりで活用されるサービスであるが、それに比べ、Twitterはそうでない人々との繋がりを誘発させる(相対的にいえば)オープンなメディアだ。実際、Twitter上で交流のあるアカウントの多くが、実際に会ったこともない未知の人々だ。名前しか知らない、もっといえば本名でないアカウント名しか知らない場合がTwitterでは多々ある。私自身Facebookのアカウントをもってはいるが、面倒なので一切放置している。それに比べてTwitterの更新頻度は極めて高い。

興味深いのは、そのような曖昧模糊とした人々が私の本を何冊も購入してくれたことだ。そうでなくては、社交性のない私が本来「知り合い」しか頼みにならない自費出版で100に届くほど売れるはずがない。知人のメールアドレスを数えるには片手があればそれで十分、それほどまでに私の「知り合い」は少ないのだから。古典的なアドバイスに従えば、明らかに私の本は刷り過ぎている。

いや、単に本を買ってもらっただけではない。彼らは拙著を大学図書館に納本してほしいという願いに応えてくれたり(http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB1225640X)、金銭ではなく物々交換で本をやり取りする試みに応じてくれたり(http://www.en-soph.org/archives/24672647.html)、しばしば密なコミットメントを示してくれる。多くの感想を書いてくれたのも彼らだ。実際、先にリンクを貼った感想文集で実際に会ったことがあるのは一人だけだ。

Twitterのフォロアーは「知り合い」なのだろうか? この問いは従来の(自費出版関係でよく持ち出されてきた)「知り合い」概念に対して大きな揺さぶりをかけてくる。その新しい「知り合い」は、私のパーソナルな経歴や雰囲気や背格好を知らない。知っているのは私の(web上で公開している)テクストだけだ。推測してみれば、彼らはTwitterを始めとする細かなテクストに記された情報に基づき、その延長線上で、より大きなテクスト(本)が、面白そう/つまらなそう、といった判断をしたのだ。文字テクストによって更なる文字テクストが期待される。このような事態が、自費出版が延々頼みにしてきた従来の「知り合い」概念とは別様のアスペクトを見せていることは明らかだ。

というよりも、むしろこう言うべきかもしれない。テクストによって更なるテクストへの期待を誘発するそのカラクリは、端的に職業的な書き手に対するそれに近いのではないか、と。雑誌で立ち読みしてた記事がやっとまとめられたから買う、前のシリーズが好きだったから買う、書評が面白そうだったから買う、参考図書に挙げられてたから買う、引用されていたから買う、etc……。読書が更なる読書を呼び込む。本を増やすのは他ならぬ本そのものなのだ。新しい「知り合い」を通じた自費出版の来るべき戦略は、古典的に商業出版が用いてきたそれと、一周回って、(結果的に)瓜二つになってしまうようにみえる。「知り合い」概念の自明さが崩れているように見えるのは、きっと、そういう理由によるのだと思う。

自費出版のコミュニケーション

瑣末なことだが、この話も書いておきたい。私の経験からすると、自費出版をした若い人が一番難儀するのは、自身に降りかかってくる憐れみの情に対してどう対応するか、ということだと思う。世の中の人の大部分は、自費出版とは「作家」という栄誉を与える代わりに素人から高額な出版費用をふんだくる出版社の悪だくみだと考えている。例えば、強引な自費出版勧誘で(一部で)有名な某社に対するネット上の悪評の数々をみればそれは一目瞭然だ。その観点からすると、自費出版した者は、出版社の甘い罠にはめられた頭の悪いカモであり、憐憫に値する、つまり「可哀想な奴」にすぎない、というわけだ。

憐憫に対するコミュニケーションは一般的に困難なものであるが、自費出版被害者とみなされた、若い人が(最後の思い出に、と自伝などを出版してきた歴史のある老人のケースと比べ)、「お前は騙されているんだ」といったニュアンスの忠告を受け取ったとき、その対応は悩むものがある。そして、この窮屈さが、しばしば言われる、「自費出版=恥ずかしいもの」という固定観念を強化しているようにみえる。

そういった観念を内面化した人間を説得するのは極めて難しい。私の場合、彼らを説得するのは無理だと感じたので、愛想笑いをしながらずっと無視していた気がする。コストを心配して「Kindleで出せばよかったのに」という人もいたが、今日の日本の電子書籍普及率からいって、それでは多くの読者は望めないし、そもそも私はインターネット上にテクストを公開しており、その外にいる読者に更に本を届けたいと思うのならば、本の物質性にこだわるしかなかった。感想集が作れるほどに、感想を頂けたのは、物的な本というパッケージングを経て初めてのことだった。「BCCKS」のようなサービスについても、ISBN取得や値段設定の問題によって、本来期待できる読者を遠ざけているようにみえた。20数万は必要不可欠なコストであるように思えたのだ。

実際問題、良心的な出版社だけが存在しているわけではないし、悪質な出版社への警戒を怠るべきではない。けれども、自費出版が恥ずかしいとは最初から最後まで思わなかった。というのも、島崎藤村の『破戒』(1906年、1500部)が、北一輝の『国体論及び純正社会主義』(1903年、500部)が、そして――これは拙著のエピグラフを飾ってくれた大事なテクストである――ドストエフスキー『悪霊』(1873年、3500部)が自費出版であることを私は知っていたからだ。出版は単なる手段に過ぎない。そこで製作され流通するテクストが良質か否か、感動的かどうかはまったく別次元の話だ。

その上で、まだ見ぬ未来の書き手たちのために彼等が無用な冒険をしないでも良いように、今後、自費出版コストが更に下がったり、或いは日本の電子書籍普及率が上がったりすることを私は願っている。

自分の限界を知ること

自費出版をしてみて一番ためになったのは、出版界に対して新しい視点(基準)をもてたということだ。簡単に、かつ露骨にいってみるならば、凡ゆる本が、「素人の私でもこんだけできてたのに、プロがこんなのしか作れないの?」という本と「あんなに血眼で頑張ったのに全然及ばないなんて、この著者、この編集者、流石だな」という本とに分節できるようになった。

人気の書き手を揃えて急ごしらえした対談本(新書)には、以前にもましてゲンナリするようになったし、細かい注の羅列が延々続くにも関わらず編集と校正が行き届いた専門書にはずっと敬意を感じるようになった。自分の経験が一個の物差しとなって、本に対する視界がとてもクリアーになったような気がした。その本にかけられた情熱や努力(そしてしばしば怠惰)が手に取るように感じられるのだ。

自分にもできること/自分にはできないこと。自費出版はその境界線を明らかにしてくれる。そのおかげか、「あの著者、俺に比べて実力もないくせにやたらに本書きやがって」だとか「誰にも評価されないのだから自分の書いたものを本にするなんて無理に決まってる」といった(大体が)無根拠で空想的に膨らんだ高慢や卑下を持たないようになった気がする。本を作ることはとても大変だ、けれどもバイト三ヶ月分くらいの金があれば自分だって本を作って売ってみることができる。その絶妙なバランスのリアリズムが、「書物」や「作者」に対する盲目的な信仰心を、適正な批判や敬意に変えるのだ。

自費出版をしても、一発逆転や一攫千金なんてできやしない。自分の死後に数々の名作のように翻って評価されて名声を勝ち取るかるかもしれない、といった文学青年の妄想みたいなことも、正直ウンザリだ。それは、現世では無力だけど本当は正しい振る舞いをしているのだから天国に行けばボクは救われるんだ、というニーチェが嫌ったルサンチマンの論理の変形でしかない。自費出版なんかしても、歴史に名は残らないし、日常は変わらないし、誰も何も救わない。

けれども、自費出版をしてみて本が更に好きになった。書くことを続けたいと思った。大切なことは、書く歓びであり、書くことで自分が歓ぶならば書けばいいし、逆に自分が苦しむのならばやめたらいい。所詮は手段にすぎない出版も同じだ。自分が歓ぶならすればいいし、そうでなければしなければいい。自費出版はきっと、そういうシンプルな話に戻るべきなのだ。そんなふうに私は思う。

■関連記事

・自己出版という選択

・インディーズ作家よ、集え!

・在野研究の仕方――「しか(た)ない」?

執筆者紹介

- 1987年、東京都生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。En-Sophやパブーなど、ネットを中心に日本近代文学の関連の文章を発表している。著書『小林多喜二と埴谷雄高』(ブイツーソリューション、2013)、『これからのエリック・ホッファーのために――在野研究者の生と心得』(東京書籍)、『貧しい出版者――政治と文学と紙の屑』(フィルムアート社)。Twitterアカウントは@arishima_takeo。

最近投稿された記事

- 2022.06.01書評帯に短し襷に長し?――尾形大『「文壇」は作られた』書評

- 2021.02.12コラム『文學界』編集部に贈る言葉

- 2021.02.06コラム削除から考える文芸時評の倫理

- 2019.04.26コラム献本の倫理