日本でもようやくキンドルが出回り始めて、実際の使い心地も、サービスの内容も一通りわかるようになったから、次はこの先のことをアマゾンのCEO、ジェフ・ベゾスはどう考えているのかが知りたい……というのがせっかちな日本のマスコミの心情のようだ。

とはいえ、アマゾンは具体的な数字を一切出さないニュースリリースやプレゼンに長けているので、アメリカの業界事情を詳しく知るレポーターでさえも、正確な売上げの数字や今後の動きについては慎重にguess work(当て推量)するしかないのが実情だ。

アマゾンに関する断片的なニュースから察するに、来年はヨーロッパ市場でキンドルに力を入れていくと思う。日本はぶっちゃけ、後回し。良くて、しばらく様子見といったところだろう。だって、自費出版プログラムも、アンドロイドのアプリマーケットも、クラウドDB事業も、ストリーミングのインフラも、やることはすべて日本でもやったんだから文句ないでしょ? あとは日本のスタッフが引き続きこつこつと腰の重い日本の版元相手に交渉を続けてコンテンツを増やしていくしかない。

自主出版と多国語展開がカギ

ところで、いまヨーロッパ、とくにキンドルの躍進が著しいイギリスでは、ルクセンブルクに支社を置くアマゾンが、メチャクチャ安い3%のVAT(付加価値税。日本の消費税に相当)しか払っていないのに、Eブックをアマゾンに卸すイギリスの出版社は20%のVATを支払わなければならないのはアンフェアだ、という批判がある。

アメリカ国内でも州法による課税の違いで、すでに同じようなバトルをアマゾンは経験してきた。自分たちだけが名指しで糾弾された場合、倉庫を州税率が低い近隣の州に移転したりして、徹底的に抗ってきたのだ。しかし今回は、もしEUが頑張って付加価値税で足並みを整えれば、それに従うしかない。おそらくそうなることを予測して、アマゾンもすでに準備しているだろう。アメリカ国内のゴタゴタに関しても、連邦政府が統一した見解を示せばそれに従うとベゾスは言っているし、なによりも「税金逃れできたから成功したワケじゃない」というのは正論だろう。

ヨーロッパでもこれからは自主出版(self publishing)のビジネスが伸びるという勝算はある。ちょうど、西海岸に置いていたアマゾン出版の幹部をルクセンブルクに移して、アメリカ国内の出版事業はニューヨークのラリー・カーシュバウムが統括していくと発表したばかりだ。日本でもすでに「Gene Mapper」の例があるように、これから自主出版の中からヒット作品が生まれて、出版社から出ている本と競合していくだろう。そのときに消費者が納得できる付加価値をつけられない出版社は苦しい戦いを迫られることになる。

西海岸にあったアマゾンの出版レーベルの中には、ひとつの国で売れているものをアルゴリズムで絞り出して、これは翻訳して他の国でもいけるな、となったらそれを出版する「アマゾン・クロッシング」という翻訳書部門もあって、ヨーロッパ市場に力を入れるとなったら、さらにここから多言語に翻訳されてヨーロッパ各地でヒットする本が出てくるだろう。

キンドルの日本語環境をいくら整えたところで、日本語で書かれた本の需要は日本国内以上の広がりはあまり期待できないわけだけど、例えばポルトガル語環境を整えれば、ポルトガルでもEブックが売れるし、同じコンテンツをそのままブラジルで売ることもできる。実際、日本でのキンドルサービス開始のすぐ後にブラジルでのサービスが始まったけれど、マスコミ対応で見る限り、日本向けサービスより力が入っていたように思える。

アマゾンが実店舗を出す可能性

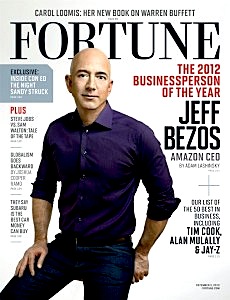

Fortune誌は2012年のBusiness Person of the Yearにベゾス氏を選出した。

本国アメリカでも今年のクリスマス商戦はやっぱりアマゾンが強いよね、ってことで、ベゾスは今年のフォーチュン誌の「年男」に選ばれている。そのタイミングでインタビュー番組の大御所、チャーリー・ローズの番組にベゾスが出てきたインタビューがあったのだが、その内容を汲んでいくつかのサイトで「アマゾンが○○をやろうとしている!」というニュースが掲載された。

その中に「アマゾンがブリック&モルタル(つまり路面店)を計画している!」という見出しを使ったのがあって、それに日本のマスコミが飛びついたわけだが、実際の記事を読んでみれば、「if only(〜という条件がクリアされれば)」という言い回しで、実際には可能性を否定する発言をしており、見出しで釣ってPVを稼ごうというセコいニュースサイトに日本のマスコミが本気で釣られた悲しい紹介記事もあった。

チャーリー・ローズとのやりとりで、ベゾスは「Only if we can have a truly differentiated idea.(もし、全く違うやり方ができるのなら)」と言っている。つまり「うちもよそと同じような店舗があります」というやり方は絶対しないと。ということは、ベゾスにこれなら従来のリテールとは全く違う店が作れるという確信がなければ「やらない」ということなのだ。そしてこの後すぐに「いまのリテール業を見ると、サービスとして行き届いている。リテール業の人は頑張っている」「アマゾンならでは、というアイディアはいまのところない」と明言している。

この後に続く次の質問、「アマゾンのスマホ」については、ひたすら言及を避けながらも、「You have to wait and see.」 つまり、発表できる時期まで待ってくださいと言っているのだから、こっちは準備している、と言うことだ。まぁ、日本での展開は、やったとしてもアメリカの何年も後だろうし、こんだけガラケーもしぶとい国ではやらないかも。でも実店舗よりは可能性があるんだから、スマホ作っているメーカーはビビっておいた方がいいかもね。

アマゾンとはどういう会社か

約20分にわたるこのインタビューでは、日本のキンドル事業には一切触れていないながらも、アマゾンとはどんな企業なのか? これから何をやろうとしているのか? ジェフ・ベゾスは何を考えているのか? という興味深いヒントがたくさんあった。アマゾンってどういう会社なのか? という本質的な質問に対する彼の答えはこうだ。

1) Customer-obsessed

顧客第一、つまり競合他社のことなんて屁とも思ってないよ、という姿勢。

2) Thinking Long-term

長期的視野でマーケットを捉えている、Kiva Systems(流通倉庫でロボットが商品をピッキングする自動システムの会社)を買収して初の赤字、みたいな四半期ごとの数字は気にしてないよ。

3) Willing to Invent

何か新しいことを発明しようとしている。失敗しても、誤解されても、その結果、既存の業界がダメになろうが、今までなかったビジネスを展開していくよ、ということ。

ベゾスは、自分はスティーブ・ジョブズより、ウォルマートの創設者、サム・ウォルトンに共感する部分が多いと言っている。お客様のためにものを安く売るためにはどうすればよいか、という部分に努力をしている点が同じだと。

次にこれからのアマゾンの根幹ビジネスとして時間を割いたのがAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)というBtoB事業。ようやく11月30日付けで東洋経済が「アマゾン、知られざる法人向けビジネス」という記事を書いたが、知られてなかったのはあんたたちがちゃんと書かないからでしょ、という感じ。

でもベゾスの発言が面白いなぁと思えるのは、実はこの先の話で、彼はインターネットなんてまだまだ初期段階で、rate of changeが緩まってからがやっと第2ステージだと言っている。コンピューターウィルスによるインフラ破壊とか、アメリカの高等教育機関の未来とか、壮大なスケールでワクワク、ドキドキするようなことを言っている。Paperwhiteか Kindle Fireか、なんて端末の話はどうでもいい。

ひとつだけ、私が個人的にアップルもグーグルも狙ってくるだろうという、これからの電子書籍ビジネスの大穴といえる部分に突っ込んでいるのだが、これは私の口からは言いたくないので、興味のある人はインタビュー映像を見てほしい。

多様なバックグランドを持つ優秀な人たちとブレストする仕事がいちばん好き、というジェフ・ベゾスにとって、今の日本の社会や市場ほど息苦しい場所はないだろう。そういう意味では、日本の出版業界は(せっかくのイノベーションをもたらす好機である)黒船を追い出すのに効果的な場所だというわけだ。なんと皮肉なことか。

■関連記事

・新型Kindleでアマゾンは次のステージへ

・Prime+Fire 2で次のステージを狙うアマゾン

・アマゾン主導のEブック革命は何をもたらすか

しかし、当時は技術が未熟でしたので、電子書籍のリーダーもコンテンツも、全然広がっていきませんでした。その間、電子辞書のほうは発展していったにもかかわらず、電子書籍はブームになれなかったのです。

しかし、当時は技術が未熟でしたので、電子書籍のリーダーもコンテンツも、全然広がっていきませんでした。その間、電子辞書のほうは発展していったにもかかわらず、電子書籍はブームになれなかったのです。