新宿から電車で西へ1時間あまり。電車を降り、駅の外に出て、歩き始めると周囲は次第に郊外の光景となっていった。高い建物はなくなり、そのかわりちらほら紅葉が混じる林と、うねうねカーブする渓流が現れる。橋を渡り、沿道に杉林が広がる坂道をひとしきり上ったあと、坂の途中で右に折れ、少し下る。するとこぢんまりとした集落が見えてきた。

集落の一角には目的地の建物があった。二階建ての全面が薄い水色の建物は廃校になった田舎の小学校の趣きで、思いのほか小さかった。

とても辺鄙なところにある「館」

訪問前に確認したこの建物の公式ホームページには次のように書かれていた。

1997年3月、少女まんがすべての永久保存を目指し、 東京都西多摩郡日の出町の地に産声を上げた、少女まんがの専門図書館(の赤ちゃん)です。 通称は“女ま館”といいます。

古いけれども広~い一軒家を借り受け、ともかく、日々打ち捨てられていく数多くの少女まんがのため、救済活動を始めました。

2002年8月から、一般公開を始めました。 しばらくは週一回とこぢんまりやっております。まだまだ、ぜんぜんひっそりとしょぼいですけど、これから、すこーしずつ、本当にすこーしずつですがヴァージョンアップを図っていきたいと思っています。

照れまじりの、内輪向けっぽい文章からは、「マニア」というか「オタク」というかその類いの雰囲気が漂っている。数年前に現在の東京都あきる野市に移転した「女ま館」には、少女マンガばかり約5万冊が収蔵されているのだという。

集落から隔絶された高台の上にぽつんと一軒だけ建っているのではないか――。

公式ホームページに載っている外観写真を見て勝手に立地を想像していた。しかし実際の立地は想像していたものとはずいぶんかけ離れていた。駅から15分ほどの小さな集落にそれはある。家と家は隣り合っていて、隔絶していないのだ。正面には破風の屋根があり、下には引き戸、間には満月のように丸い黄色い看板がある。それには「少女まんが館?」と人を食ったような疑問符がわざわざついている。

やる気があるのかないのか。独特なデザインである。

「女ま館」の外観。すべてが水色で塗装されている。

「女ま館」の看板。最後の「?」が意味深長。

建物を見ていると同行の編集者が、建物から出て来た館主夫妻を見つけ、あいさつした。

「こんにちは。今日はよろしくお願いします」

「女ま館」を運営する中野純さんと大井夏代さんのご夫妻には共通点がある。著書を持つフリーライターで少女マンガ好きであるということだ。しかし、第一印象からは、「少女マンガの救済活動を続けねば」という強い信念のようなものは伺えない。「館」の看板についている「?」からしてそうだが、もっと力を抜いた感じでやっている感じがする。こうした施設を運営してしまうほどの行動力や情熱は彼らは本当に持っているのだろうか。そんなことを思いながら、僕もあいさつをする。

中野夫妻は僕ら二人を歓迎してくれた。

「ようこそこんな辺鄙なところまでいらっしゃいました。さあ二階へどうぞ」

そういって僕らを建物の中へ招き入れてくれた。

少女マンガという遠い世界

僕とマンガのつきあいは小学生低学年のころからだ。1980年前後、大山のぶ代の声による『ドラえもん』のテレビアニメが始まったころ、人気があった月刊「コロコロコミック」を欠かさず買い、毎月、穴が空くほど読んでいた。学研の出していた学習マンガ「ひみつシリーズ」は数十冊買い集め、読破した。

中学に上がるころは『Dr.スランプ』『キン肉マン』『北斗の拳』などにはまり、「週刊少年ジャンプ」を主に愛読した。毎週読んでいるうちに『こち亀』のファンにもなり、100巻近くのコミックスのうち50冊以上を集めたりもした。そのころ月刊誌は1年分ほど、週刊誌は2、3ヶ月分ぐらいは溜めたことがあったが、親に捨てられたのか、手元に当時のマンガの類はほとんど残っていない。

大学生になってからは「ビッグコミックスピリッツ」「ヤングジャンプ」を毎週買っていた。ずっと一人暮らしだったので溜めることだってできた。しかし部屋が狭くなることを気にしたのか。当時買ったマンガ雑誌はやはり手元には見つからない。コミックスは現存しているが、残っているのは数えるほどしかない。

一方、少女マンガとなると、買って読んだ経験はおろか、家にそれらがあった記憶もない。読んだことがあるのは学年誌の「小学○年生」に載っていた『うわさの姫子』シリーズ、そして男の子向けのマンガ雑誌に載っていた『うる星やつら』や『あさりちゃん』ぐらいのもの。『ベルばら』すら読んでいないのだから、まったく読んでいないも同じである。「目の中に星がキラキラと入っている少女キャラクターが、現実離れした恋をする」というステレオタイプなイメージしかない。読んでいるだけでクラスの友達から弱虫扱いされるかも、と思ったのも読まなかった原因なのだろう。そんなわけで少女マンガにはとっかかりのないまま大人になった。

それなのになぜ、今回はマンガの話なのか。このシリーズの第一回で取り上げた「床が抜けた」事件は、マンガと深く関連している。マンガについてはいつかじっくり取り上げるべきだと、うすうす思っていたから、担当編集者に「女ま館」を紹介され「行きませんか」と声をかけられたとき、「今回こそがマンガを取り上げる機会なんだな」と直感的に思った。

マンガはかさばる。くだんの事件は新聞や一般雑誌・マンガ雑誌を溜め続けたために起きた。コミックはシリーズが基本で、刊行のスピードは週刊誌の連載だと数ヶ月おきと早い。古紙回収の日にビニール紐で縛られゴミとして出されている新聞やマンガ雑誌は毎週のように目にする。マンガ週刊誌を長年捨てずに溜め続けたりすれば、みるみる居住空間を圧迫してしまい、ひいては床抜けの原因となるかもしれない。

その観点からすると、「女ま館」はあり得ないことをやっている。僕にとって縁遠いジャンルである「少女マンガ」だけを扱っていることは別としても、ただでさえかさばって仕方ないマンガ雑誌やコミックスを、しかも他人の所有していたものを一手に引き受け収蔵しているというのだから。

もうひとつ「ありえない」と思ったことがある。一般の人に広く公開するのであれば、都心に作ればいいものを、なぜわざわざ東京の外れの山の中に作ったりしているのか。編集者に誘われて、はるばるこんなところまでやってきたのは、そうした、「ありえない」ことをやり続けている理由に興味を持ったからだ。

「女ま館」に入る

建物に入る。すぐ正面には階段があり、立ち塞がるように上へ続いている。床はいきなりコンクリートになっていて、天井には尋常じゃない数の根太が張り巡らされている。戦前の木造校舎なら、床は板張りのはず。とするとこの「館」はいったい、いつ作られたのだろう?

天上には何本も根太が走る、とてもがっしりした作り。

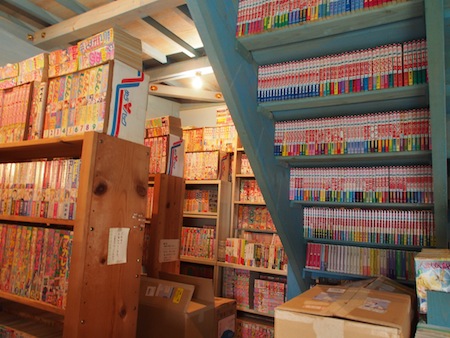

「女ま館」の内部。階段の裏側までコミックスが並べられている。

壁と壁の間には、マンガが入ったままの段ボール、そして手作りの木製の棚やスチールラックなど規格のそろっていない棚が、人が一人通れるかどうかという狭い間隔で雑然と並んでいる。すべての棚には寸分の隙間もなくマンガが並んでいて、二階へ続く階段の、段と段の間さえも棚の一部として利用している。暖色の背表紙が並ぶ様は内壁の水色と不思議と調和している。

「ぶーけ」「少女フレンド」「りぼん」「花とゆめ」といったメジャー雑誌に、聞いたこともないレディコミ。1970年代発刊の古いものがあるかと思えば最近のものもある。300ページほどの通常サイズから1000ページ近くもある分厚いものまで、ありとあらゆる雑誌、そしてコミックがシリーズ別に並べられている。二階には読書スペースのちゃぶ台とざぶとんがあり、長時間浸れるようになっている。

少女マンガのファンだった人であれば、懐かしさがこみ上げてきたりするのかもしれない。しかし僕は読んだことがないのだから、何を見ても懐かしくはならない。それよりも、女の子の部屋にいきなり入り込んでしまったような気恥ずかしさがあった。

この投稿の続きを読む »