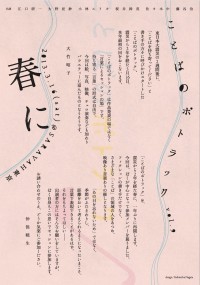

きたる3月16日土曜日の午後、東京の渋谷にあるサラヴァ東京というライブハウスで、震災被災地へのチャリティを兼ねた朗読イベントを開催します。題して「ことばのポトラック Vol.9 春に」。

きたる3月16日土曜日の午後、東京の渋谷にあるサラヴァ東京というライブハウスで、震災被災地へのチャリティを兼ねた朗読イベントを開催します。題して「ことばのポトラック Vol.9 春に」。

発案者である作家の大竹昭子さんと共同で私が司会役をつとめ、江口研一、大野更紗、小林エリカ、桜井鈴茂、佐々木中、藤谷治(敬称略、50音順)の各氏をゲストにお迎えして、それぞれがこの日のために書き下ろした文章を朗読する、「ことば」によるライブセッションです(イベントの詳細と参加予約はこちら)。

震災直後の「恐怖と悲しみと不安が三つどもえ」になった日々に、「個人が内側から発する声、メディアを通さない直接的な声だと思った瞬間、詩の言葉がこれまでにない身近さで迫ってきた。詩はこういうときのために存在しているのだとはじめて実感した」。以前に「マガジン航」に転載させていただいた文章(個々の声を持ち寄る「ことばのポトラック」)のなかで大竹さんは、この会をはじめた理由についてそのように書いています。

「ポトラック」という耳慣れない言葉をこの会につけた理由は、彼女によればこんな経験からだとのこと。

イベントにはタイトルが要ると考えていたら、ひょいと「ポトラック」という言葉が浮かんできた。この言葉に出会ったのは七十年代のアメリカで、食べものを持ち寄る集いのことをポトラック・パーティーと呼んでいるのを知った。

英語で綴るとpotluckですが、おそらくこの言葉は北米のネイティブ・アメリカンの間で行われる、贈り物を盛大にふるまう祝宴ポトラッチ(potlatch)の習慣と関係があるのでしょう。

小さな個々の声をもちよる

その名のとおり「作品を発表するという構えたものではなく、いま必要な言葉を持ち寄ろう」という、とっさの瞬発力で生まれた会が、気づいてみれば2011年のあいだ継続していくども行われ、昨年4月8日には「詩と散文のあいだ」 と題して8回目の会が開催されました。じつはこの日、私はただの観客として作家たちの朗読を聴くつもりでした。ところが会場に向かう途中でケータイが鳴り、大竹さんから「次回」、つまり9回目の「ことばのポトラック」に主催者側(と同時に出演者)として参加してもらえないか、と打診されたのでした。

以前からカタリココという大竹さんの朗読&トークイベントになんどか足を運んだことがあり、彼女のオルガナイザーとしての実行力と編集能力にはひそかに舌を巻いていたので、ほとんど反射的に「やります」と即答したものの、「ことばのポトラック」への参加は未体験。いったいどんな集まりになるのか、事前のイメージはまったくの白紙でした。

▲2011年3月、震災から間もない時期に行われた「ことばのポトラック」初回の会場風景。

「マガジン航」への記事にも埋め込んだ初回のYouTube映像をみると、震災直後ということもあり、きわめて緊迫した空気が出演者の間にもただよい、ああ、2年前はこういう雰囲気のなかに自分たちはいたのだった、と思い出します。でも私が初参加した2012年春の催しは会をいくども重ねた後だったためか、それとも震災から一年を経た後だったせいか、思ったよりリラックスした空間だったのを記憶しています。「ことば」を持ち寄った人たちとお客さんによってつくられる、一時的な自治空間とでもいうべき、うちとけながらも緊張感のあるひとときを過ごすことができました。

震災直後の「ことばのポトラック」の初回にただちに参加し、8回目のこの日の会では大竹さんと司会をつとめた作家の堀江敏幸さんが、「この会は一年でやめず、続けるべきだ」といったそうで、私は彼からバトンを渡されたかたちになったのです。

生身のからだから発せられることば

さあ、困ったのはそのあとです。ひとことで言って自分には「荷が重い」と感じたのでした。震災だけでもとても大きなテーマなのに、そこに「文学」までが重ね合わされると、まったく身動きがとれません。正直、バトンを渡された後の一年間は、このバトンの意味をどう考えるかで大いに悩みました。

震災後の日々に、ことばを介する役割を担うメディアの世界で起きた出来事を思い出してみると、ソーシャルメディアと電子書籍という、ふたつの新しいメディアへの関心の高まりを外すことはできません。東日本大震災と福島第一原発事故が重なった2011年の春以後の日々は、twitterなどのソーシャルメディアがさかんに利用され、大きなメディアを介しては伝わらない、小さな声が新しい流通の回路を見出したように感じられました。また私自身の仕事でいえば、既存の出版の回路とはべつに、「電子書籍」と呼ばれる新しい出版形態があらわれ、そこから新しい表現や出版物が生まれてくることに期待を寄せた日々でもありました。

しかし新しいメディアと期待した「電子書籍」は、次第に新しい電機製品の販売促進や「ビジネスチャンス」を訴えるためのスローガンのように扱われ、震災後のリアリティにはそぐわないものでした。むしろ電子書籍と呼ぶ必要があるのかどうかさえわからない、インターネットを介した情報提供やそのとりまとめに「出版」や「編集」の可能性を感じ、私自身もささやかなまとめ記事を「マガジン航」で作成したことがあります(被災地に電子テキストを)。

情報伝達の手段としては便利だったtwitterも、そこでひとたび感情がからんだことばのやりとりがなされると、次第に調停が不可能なほど極端な意見対立へと二極化し、なにを信じてよいのかわからない混沌だけが残されました。震災後の日々に個々の人間が抱え込んだ多様で複雑な思いを伝え合うには、大竹さんの言うとおりに「個人が内側から発する声、メディアを通さない直接的な声」がやりとりされる場所が、これらのほかにも必要な気がしたのです。

今回の「ことばのポトラック 春に」にお招きした人たちは、なにか共通のバックグラウンドがあるわけでもなく、職業や専門分野、世代もまちまちです。ひとつだけ共通していることがあるとすれば、震災後の日々に私が実際に会って言葉を交わし、意見の相違はあれど話をしてよかったと思った人か、直接の面識はなくとも、震災後に書かれたものを読み、実際に「会った」のと同じ手応えや感触を感じた人、ということになると思います。

作家とは、複製メディアを介して流通させる言葉の主体ですが、平時であれば作品テキストだけが「コンテンツ」であり、作家が世間に生身をさらすのはインタビューやサイン会といった、ひろい意味での「プロモーション」に限られます。しかし作家は他方で生身の人間であり、その作品の洗練度や完成度とは関係なく、一般の人と同様、脆弱で矛盾を抱えた存在であることに変わりはありません。

震災後の「ことば」のありかたを考えたとき、専門家による正確な知識の提供や、果敢なジャーナリストによる現地報告も大事ですが。一方では完成した言語作品の表現者であることを求められ、他方では「恐怖と悲しみと不安が三つどもえ」になっている作家が、そのふたつに引き裂かれた状態のままで、だれか他人のためにことばを「もちよる」というのは、なかなかよいアイデアだなぁと、いまさらながらに思ったのでした。

ゆっくりと、長く続けることの意味

「ことばのポトラック」のバトンを渡してくれた堀江敏幸さんは私がもっとも共感する同世代の小説家の一人ですが、彼が「一年でやめず、続けるべきだ」といった意味を、その後ずっと考えていました。ふつうに考えると、「震災の記憶を薄れさせるな」「あの日を忘れるな」ということになりそうですが、どうもそういう意味ではないと私には思えました。なぜなら震災とは「地震」や「津波」のような一過性の出来事ではなく、いわばそこを起点として起こった、その後のできごとの総体だからです。

震災の本質はむしろ「遅れ」や「持続」にあり、それは震災と切り離して考えられない、福島第一原発事故がもたらした放射性物質の影響がきわめて長期にわたることが象徴しています。つまり、一方にいまなお持続している事態がある以上、それと向き合うための機会は、おなじだけの息の長さで続けなければ意味がない、力をもちえない、ということだと気づきました。

私が「ことばのポトラック」のキュレーションを行うのは、今回がはじめてで、もしかしたら最後かもしれませんが、こうした「ことばのセッション」の場が、ゆっくりとしたペースでもいいので、息長くつづくことを願ってやみません。そのためにも、前回から一年の間があいた今回の「ことばのポトラック 春に」への、みなさんのご来場を心からお待ちしています。

まだ席には多少余裕があるようですので、ご関心のある方は会場のサラヴァ東京のサイトで事前予約をお願いします。またFacebookに「ことばのポトラック」のページを作成しましたので、ここでも少しずつことばのやりとりをしていきたいと考えています。

ことばのポトラック vol.9 春に〜

日時 2013年3月16日 (土) 12:00 open 13:00 start

参加費 2,000円(お茶付)

会場 サラヴァ東京(予約はこちらでお願いします)

【出演者】

江口研一(翻訳家)、大野更紗(作家)、小林エリカ(作家)、桜井鈴茂(作家)、佐々木中(哲学者・作家)、藤谷治(作家)[50音順]

【司会】

仲俣暁生(編集者)、大竹昭子(作家)

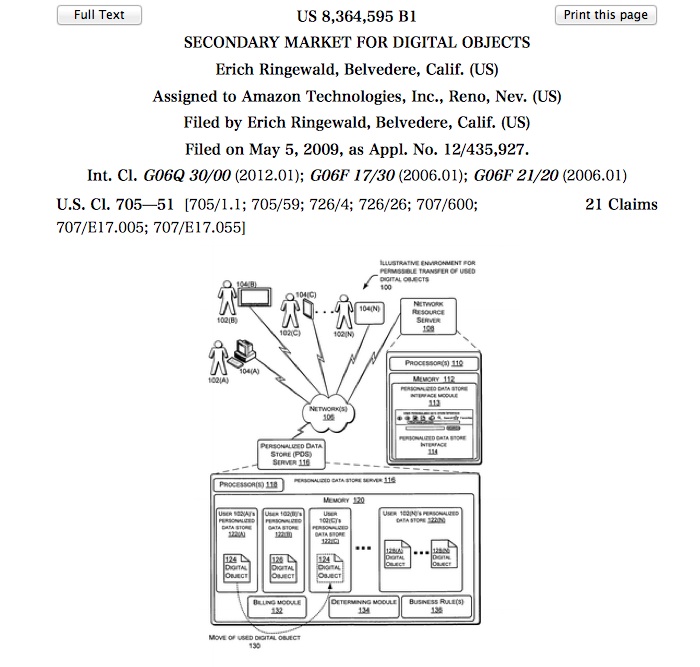

限界の第一は、電子書籍の本質についてのものだ。プリントメディア産業の従事者は、電子書籍について、従来の「書籍」が姿を変えたものだと考えがちだ。「電子書籍」という用語が、そもそもの誤解の元なのだが、この見方は間違いとは言わないまでも、今起きている現象の、ごく一部しか捉えていない。少なくとも電子書籍(ebook)を従来の本とは別のものとみなす考え方が、世界的にも広がりつつある(たとえば、

限界の第一は、電子書籍の本質についてのものだ。プリントメディア産業の従事者は、電子書籍について、従来の「書籍」が姿を変えたものだと考えがちだ。「電子書籍」という用語が、そもそもの誤解の元なのだが、この見方は間違いとは言わないまでも、今起きている現象の、ごく一部しか捉えていない。少なくとも電子書籍(ebook)を従来の本とは別のものとみなす考え方が、世界的にも広がりつつある(たとえば、 しかし、それもこれも、もう終わりだ。

しかし、それもこれも、もう終わりだ。