文化庁は3月7日、今年の2月1日から3月3日にかけての期間限定で実施された「文化庁eBooksプロジェクト」で配信された電子書籍のダウンロード数を発表した。同プロジェクトは「国立国会図書館デジタル化資料」のうち13作を「電子書籍」としてリパッケージし、電子書籍ストアを介して一般ユーザーに配信するという本邦初の実証実験だった。

この報告書によると、実証実験におけるダウンロード数上位作品は以下のとおりである(詳報はこちらを参照:「文化庁eBooksプロジェクト」について)。

第1位 酒井潔『エロエロ草紙』(11,749 ダウンロード)

第2位 芥川龍之介『羅生門』(10,136 ダウンロード)

第3位 『平治物語(絵巻)』(8,389ダウンロード)

配信が第1回(2月1日〜)と第2回(2月8日〜)に分かれたため、上位を占めたのはすべて第1回配信分となったが、第2回配信作品だけでみると、第1位は柳田國男『遠野物語』(6,766ダウンロード)、第2位が宮澤賢治『春と修羅』(5,715ダウンロード)、第3位が宮澤賢治『四又の百合:宮澤賢治童話集』(5,118ダウンロード)だった。

総ダウンロード数は92,517。1ヶ月限定であり、紀伊國屋書店BookWebのみで配信されたにしては堂々たるものであり、デジタル・アーカイブスへの関心とその可能性をあらためて示したといえるだろう。

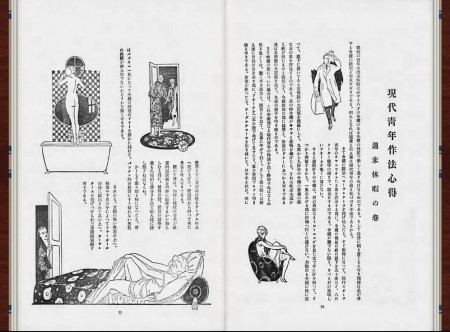

ダウンロード数で一位となった酒井潔『エロエロ草紙』の一部。画像データは国立国会図書館「近代デジタルライブラリー」所蔵のものだが、今回の実証実験では紀伊國屋書店Kinoppyでの閲覧となったため、両端にちらりとカバーの模様が見える。

本題に入る前に、私たちが行なっている「変電社」という活動の紹介をさせていただきたい。変電社は2012年末に唐突に設立された、電子書籍の「読者」団体である。そのモットーは「変な電子書籍を読んでみようや」。一般流通にのる電子書籍だけではなく、さまざまな意味で「変な」電子書籍を再発見し、読んで、驚いて、紹介しあい、新たな光を当てて愉しんでいこうという結社で、3月末現在で25名が「社中」として活動中である。

私たちが「変な電子書籍」の宝庫として真っ先に目をつけたのは、データ総数240万冊を誇る「国立国会図書館デジタル化資料」だった。この膨大なデジタル・アーカイブスの海に潜り込み、忘れられた「お宝」をサルベージすることが、変電社のおもな活動の一つなのである。

ちょうどそんな折、この「文化庁eBooksプロジェクト」が始まった。そこで同プロジェクトの担当窓口である野村総合研究所上級コンサルタントの小林慎太郎氏を取材したのが、以下のインタビューである。取材メンバーは私(持田)のほか、電子雑誌『トルタル』編集長の古田靖さんにも加わっていただいた。

「文化庁eBooksプロジェクト」がめざしたこと

――まず、今回の「文化庁eBooksプロジェクト」が立ち上がった経緯を教えてください。

小林 そもそものきっかけは、平成23年(2011年に行われた総務省・経済産業省・文化庁の三省が呼びかけた懇談会(デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会)です。同年 12 月までにある程度の結論を得て、「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の報告書をまとめました。そこでは「国立国会図書館デジタル化資料」を活用した新たなビジネスモデルの開発が必要とされ、「事業化に意欲のある関係者による有償配信サービスの限定的、実験的な事業の実施なども検討する」ということで、平成24年(2012年)の単年度予算でこのプロジェクトを進めることになりました。

このプロジェクトが具体的に始まったのは平成24年9月で、まずはコンテンツを選定し、それらの権利処理をするところからはじまりました。最終的に今年2〜3月に約1ヵ月をかけて紀伊國屋書店BookWebの電子書籍ストアで実際に配信を行い、利用者に評価をしてもらいました。その実証実験も3月3日に完了し、報告書にまとめて出していく、という流れになります。

――公開するコンテンツの選定は、どのようにして行ったのでしょう?

小林 国立国会図書館にはデジタル化資料が約240万冊ありますが、その中で「書籍」と呼べるものは100万点です。それらのこれまでのウェブでのアクセス数や、今回は国立国会図書館から館内でのアクセス数も特別にご提供いただき、それらの数値を参考にして選書を行いました。

あわせて図書館や東京の古書組合の方、青空文庫の関係者の方などにヒアリングを行い、今回の実証実験にはどのようなタイトルが望ましいかについてのアドバイスも受けました。それらを参考に、まず約100点程度のリストを作り、そのうちで権利処理ができたもののうち、配信に相応しい10点程度を選定する、という流れのなかで最終的に今回の13点に決まりました。

――ヒアリング先に古書組合が混ざっているのが面白いですね。

小林 今回の実証実験で利用した「国会図書館デジタル化資料」は、1968年までに出版されたものにかぎられています。また「近代デジタルライブラリー」としてすでに館外にネット公開しているものは、戦前の出版物でほぼ占められています。こうした制約のなかで、価値ある本はどのあたりなのかを知るため、そうしたことに詳しい方にヒアリング調査を行う必要がありました。対象が対象なだけに、ビジネスモデルのありかたを柔軟に考えた場合、電子書籍そのものの「販売」だけでなく、今回のようなデジタル化資料を呼び水にして、古書販売への導線としても利用できるのではないかと考えました。

私も当初は知らなかったのですが、現在でも『解体新書』などが、古書で普通に売買されているんですね(笑)。もちろん、価格は保存状態により数十万~数百万円になりますが。そういった歴史的価値のある貴重な古書は実際に手に取ることが難しい。そこで「立ち読み版」としてまずデジタルで読んでもらい、手元に置いておきたいものは購入していただく。そうすれば古書店のビジネスを邪魔することもなく、逆にそのような稀覯書の存在を世に知らしめる、いい契機になると考えました。

――今回の結果をみて、どのような感想をお持ちですか?

小林 第2回配信の中で、柳田國男の『遠野物語』(右図)のダウンロード数が多いんですよ。今回公開したのは、柳田が最初に限定350部で自費出版した初版本の一冊です。だからちゃんと、「三百五十部ノ内第五二號」って表紙に書いてあります。宮澤賢治の『春と修羅』も、限定1000部で自費出版された初版本ですね。このあたりのダウンロードが多いのは、正直、やや意外でした。もちろん、『エロエロ草紙』がいちばんダウンロードされていますが(笑)

小林 第2回配信の中で、柳田國男の『遠野物語』(右図)のダウンロード数が多いんですよ。今回公開したのは、柳田が最初に限定350部で自費出版した初版本の一冊です。だからちゃんと、「三百五十部ノ内第五二號」って表紙に書いてあります。宮澤賢治の『春と修羅』も、限定1000部で自費出版された初版本ですね。このあたりのダウンロードが多いのは、正直、やや意外でした。もちろん、『エロエロ草紙』がいちばんダウンロードされていますが(笑)

――『エロエロ草紙』はタイトルのインパクトが強いので、ネット上で話題が一人歩きしてしまった感がありますが、著者の酒井潔は戦前の出版人としてマニアックな本を出版した方ですよね。発禁処分を受けてない他の作品などは、コレクターの間では高値で取引されているものもありますね。

小林 このプロジェクトを進めるにあたって、出版社や書店の現場の人からは、「本は野菜と同じで鮮度が命だ」というようなことも言われました。でも実際に配信してみると、やはり「古典」への需要があるのだと確信しました。「旬のモノ」から「古典」まで、幅広くロングテールの需要があるのが、本の本来の特性のはずです。今回のプロジェクトを通して、そのあたりにも電子書籍のマーケットがあることが見えてきました。

――単年プロジェクトで終わらせるのはもったいないので、ぜひなんらかのかたちで継続できるといいですね。

小林 実験は単年度で終了するので、残念ながら今回の実証実験の継続はありえませんが、仮に次回があるとしたら、こんどは有償配信実験まで進めたいと思います。今回も、実証実験まではいかなかったのですが、実際にタブレットやスマートフォンで今回のコンテンツを読んでもらい、そのインプレッションから価格感を測る会場調査もしています。報告書ではその結果も出していきます。

――それは楽しみですね。今回提供された電子書籍は、単なる「スキャン・データ」ではなく、かなり読みやすいかたちにリパッケージされていました。「売り物」にしても遜色はなかったと思います。

小林 今回の電子書籍は、国立国会図書館のウェブサイトからダウンロードしたPDFをもとに制作したのではなく、オリジナルデータの高解像度JPEGから制作しています。制作の過程でご協力いただいた大日本印刷さんが画像のクオリティに強いこだわりをもってくださったので、相当に奇麗なかたちで公開できたと思っています。とくに『平治物語絵巻』には、絵巻をつなげるところなどに、かなりの時間と手間がかかっています。

――今後の商品性や市場性を考える上でもクオリティの担保は必要ですね。ただし採算性も考えないといけないので、いずれは有料配信での実証実験も必要となると思います。

小林 実は国立国会図書館ではスキャニング・データを保存してはいるものの、その2次利用のためのルールはまだ明確には決まっていないのです。今回は、そのために有料配信が出来なかったという事情もあります。

「オーファン(孤児)作品」の取り扱いについて

――「国立国会図書館デジタル化資料」で扱われている出版物のデータには、著作権のステイタスによる公開範囲の設定で、大きく分けて三種類がありますよね。ひとつが「インターネット公開(保護期間満了)」、つまり著作権保護期間が切れてパブリック・ドメインにある作品。もうひとつは「著作権者許諾」。つまりウェブでの公開にかんして著作者の許諾済みの作品です。

問題はこのどちらでもない、「インターネット公開(裁定)」とクレジットされている作品です。これは著作権法第67条第1項により、文化庁長官の裁定を受けて公開されている、いわゆる「オーファン」(権利者不明の孤児作品)と呼ばれるものです。じつは私たち変電社では、国立国会図書館のコンテンツを中心に紹介を開始しているのですが、そのつど国立国会図書館に利用許諾を取って進めています。その際、「オーファン」については表紙画像のサムネイル利用にも許諾が下りません。

小林 オーファンに関しては、一度裁定を受けた作品であっても、定期的に文化庁の裁定が必要です。国会図書館も定期的に裁定を受けています。現状では、文化庁長官の裁定をもらうまでにも相当な労力が必要です。その作品の著者が住んでいた自治体の図書館への問い合わせ、あるいは著者が学者であれば、所属していた学会への問い合わせなどの外部照会を、国会図書館は実施しています。

それらの手段を尽くしても著作権者(継承者)が見つからなかった場合に、「クリック(公益社団法人著作権情報センター)」の「権利者を探しています」ページで一ヶ月間掲示するといった公開調査を実施して、ようやく裁定が降りるというフローになっている。文化庁裁定を受けた作品でも、ごくまれに権利者が出てくることがあり、その場合の補償については文化庁側が対応することになっています。

――金銭的に補償するためのお金がプールしてあり、その支払いルールまで規定されていることですね。デジタル・アーカイブスの利用が進み、「オーファン」作品が表に出てくれば出てくるほど、著作権継承者が名乗り上げてくる可能性がふえると思いますが、この問題に関しても、今回の実証実験の報告書で何か提示されていますか?

小林 オーファンには特定していませんが、権利処理の効率化の仕組みの必要性についてとりまとめる予定です。今回は「文化庁ebooksプロジェクト」という官庁主導のプロジェクトでしたが、今後は民間企業にも参考にしていただけるよう、実際にどういうビジネスモデルが考えられるかについても示唆しています。

――今回の実証実験を振り返って、いちばんのポイントはどこだとお考えですか。

小林 今回の実験の成功要因としては、大量のデータ群の中から「面白いもの」を選定するキュレーションや、それを商品として再加工するリパッケージの部分が、もっとも重要だったと思います。それぞれのコンテンツの紹介文は、文化庁の方が書いているんですよ。たとえば『遠野物語』一つを語るにしても、彼らは本当にいろいろなことをよくご存知で、紹介文にはその熱い思いが凝縮されているんです。

――電子書籍として配信したコンテンツが、実際に古書相場でどうなったのかの追跡調査もしたら面白そうです。

小林 ええ、たとえば『遠野物語』がそうですが、今回配信したなかには、実際に古書のマーケットで売られている本もありますから、それらの古書価の変動や実際の販売状況も調べていきたいです。

――地方の古書店の人が、今回の配信コンテンツと同じ本を、「この本はうちでも取り扱っています」とTwitterでボソっと呟いていました(笑)。これを契機に古書が売れたり、古書店に足を運ぶ人がいたら面白いですよね。

小林 そんな事例がありましたか(笑)。そういう反応はとても嬉しいですね。

取材を終えて

この取材を終えた後、アップルが3月6日にiBookstoreを日本でもオープンした。国内、国外の主なプレイヤーが出揃い、「電子書籍元年」騒動の総括がなされるべき時期にきている。そのタイミングで行われた「文化庁eBooksプロジェクト」は、デジタル・アーカイブスのなかにある「古書」が、「電子書籍」としてはいまだ手つかずの領域であることを教えてくれた。そこに光を差すことができたという点で、今回のプロジェクトはきわめて意義深いものだったと思う。

「電子書籍」は現在のようなサービス提供者主導のものだけでなく、「読者=ユーザー」主導の胸躍る好奇心の追求の場、あるいは古書のリパッケージという新たなパブリッシング・モデルの創出など、さまざまな可能性を秘めている。もちろん、そのプロセスにどれだけの艱難が待っているかも、今回の実証実験では明確になったはずだ。

しかし、一定の手順を踏みさえすれば、膨大なデジタル・アーカイブスの宝の山の中から、自分が探し出したコンテンツを復刊することで誰もがデジタル・パブリッシャーになれる――この可能性はとても大きなものだ。私たち変電社も、こうした復刊によるパブリッシングの実験をしていく予定である。

■関連記事

・揺れる東京でダーントンのグーグル批判を読む

・ブリュースター・ケール氏に聞く本の未来

・東京古書組合90周年記念シンポジウムを企画して

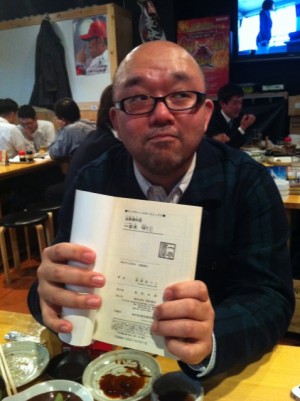

ひと通り紹介をしておこう。本書(原著は2012年1月)はデジタル出版ビジネスの第一線で活躍するヒュー・マクガイア(写真左)、ブライアン・オレアリ(右)の両氏が、その最前線で様々な課題に取り組んでいる人々による、トピック別エッセイを集めて構成したアンソロジーの体裁になっている。デジタル比率がほぼ25%を超えた米国の出版界で何が起きているかを、現実的課題に取り組む当事者から聞く機会として貴重なものである。TOCやDigital Book Worldなど、イベントはそうした機会なのだが、これだけの話を数日間で聞くのは不可能であり、本書は3,000円近いがコスト・パフォーマンスは高い。これまで「本の未来」について語った本とはまったく異質であり、実務的で情報量は非常に多い。使える本だ。欲を言えば、もう少し前に出ていたらよかった。

ひと通り紹介をしておこう。本書(原著は2012年1月)はデジタル出版ビジネスの第一線で活躍するヒュー・マクガイア(写真左)、ブライアン・オレアリ(右)の両氏が、その最前線で様々な課題に取り組んでいる人々による、トピック別エッセイを集めて構成したアンソロジーの体裁になっている。デジタル比率がほぼ25%を超えた米国の出版界で何が起きているかを、現実的課題に取り組む当事者から聞く機会として貴重なものである。TOCやDigital Book Worldなど、イベントはそうした機会なのだが、これだけの話を数日間で聞くのは不可能であり、本書は3,000円近いがコスト・パフォーマンスは高い。これまで「本の未来」について語った本とはまったく異質であり、実務的で情報量は非常に多い。使える本だ。欲を言えば、もう少し前に出ていたらよかった。