「本の未来」について、この数年さまざまに語られている。いやコンピュータが登場して数十年、語られ続けてきた。うんざりだろう。しかし、幸いにも本書は「本の未来」を語ったものではない。著者たちは実践的立場からこの「未来」に関わってきており、本書は、出版という場で「未来」を現在として創ってきたテクノロジストのマニフェストだからだ。多くはE-Book2.0 Magazineでおなじみの顔ぶれだ。ということで、情報は非常に豊富で、筆者にとっては斜め読みにするわけにはいかない。(ヒュー・マクガイア、ブライアン・オレアリ編著『マニフェスト-本の未来』、ボイジャー刊、2013年2月)

未来とは予測ではなく実践である

ひと通り紹介をしておこう。本書(原著は2012年1月)はデジタル出版ビジネスの第一線で活躍するヒュー・マクガイア(写真左)、ブライアン・オレアリ(右)の両氏が、その最前線で様々な課題に取り組んでいる人々による、トピック別エッセイを集めて構成したアンソロジーの体裁になっている。デジタル比率がほぼ25%を超えた米国の出版界で何が起きているかを、現実的課題に取り組む当事者から聞く機会として貴重なものである。TOCやDigital Book Worldなど、イベントはそうした機会なのだが、これだけの話を数日間で聞くのは不可能であり、本書は3,000円近いがコスト・パフォーマンスは高い。これまで「本の未来」について語った本とはまったく異質であり、実務的で情報量は非常に多い。使える本だ。欲を言えば、もう少し前に出ていたらよかった。

ひと通り紹介をしておこう。本書(原著は2012年1月)はデジタル出版ビジネスの第一線で活躍するヒュー・マクガイア(写真左)、ブライアン・オレアリ(右)の両氏が、その最前線で様々な課題に取り組んでいる人々による、トピック別エッセイを集めて構成したアンソロジーの体裁になっている。デジタル比率がほぼ25%を超えた米国の出版界で何が起きているかを、現実的課題に取り組む当事者から聞く機会として貴重なものである。TOCやDigital Book Worldなど、イベントはそうした機会なのだが、これだけの話を数日間で聞くのは不可能であり、本書は3,000円近いがコスト・パフォーマンスは高い。これまで「本の未来」について語った本とはまったく異質であり、実務的で情報量は非常に多い。使える本だ。欲を言えば、もう少し前に出ていたらよかった。

原題が「未来派による宣言 (Book: A Futurist’s Manifesto)」とあるように、本書は一定の傾向を反映していることにまず注意したい。DRMとかメタデータ、読書体験、といったテーマを様々な立場の人が論じた27本の小論(各10ページ前後)は3部に構成され、Part 1.は現在のアプローチ、Part 2.で次のステップを論じ、Part 3.で最先端プロジェクトを述べる。合計330ページだが、それぞれ無駄なく要所を押さえている。2012年は(米国では)デジタル出版が第2ラウンドに向かう転換点として位置づけられており、本書の著者たちの認識やアプローチは「デジタル出版革命」の記録としても価値が高い。これからデジタル出版に取組まれる方には必読書と言えるだろう。

グーテンベルク時代の本と出版をデフォルトとしている人には、何か違和感が感じられるかもしれない。その違和感は重要な意味を持っている。ここで語られているのは同じ「本」ではない。未来派の「本」がどのようなものかは、冒頭のブライアン・オレアリの「コンテナではなく、コンテキスト」に端的に述べられている。ひと言でいえば、本を「システム」、出版を「プロジェクト」として考えるということだ。そこではプロダクトよりプロセスが重視される。つまり彼らはテクノロジストあるいはエンジニアである。商品である「本」を神秘化するフェチシズムや、ゲートキーパーを気取るスノビズム、あるいは「良い仕事」だけを心掛けるクラフツマンシップといったものからは遠いところにいる。

出版とはプロセスであり工学的に設計、最適化される

未来派は工学的な発想をするが、出版の技術的側面だけを扱うのではない。出版そのものを技術的・工学的プロセスで考えるのだ。日本では、出版は作家に近いところにいる「文系」の世界と考えられているので、これにはなじめなくても仕方がない。しかし、本をシステム(機能と構造)として考える未来派は、すでに世界の大出版社の戦略をリードする存在になっている。出版とはプロセスであり、刊行後がより重要であるというコンセプトは、Webを前提として機能するものだが、マーケティングにおいて結果を出しており、顔をそむけていられる時間は日本でもそうない。

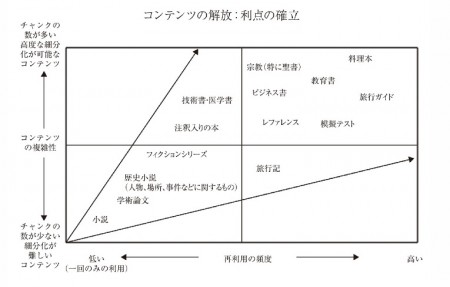

上の図を見ていただきたい(クリックで拡大)。図は「コンテンツのXMLへの対応度」をマトリクスにしたもの。本書では図1-1にあり、いわば未来へのマップだ。縦軸がコンテンツの複雑さ、横軸が再利用の頻度となっているが、高いものほどXMLの有効性が高く、技術的サービスの付加価値が高い。「誰が、いつ、何の目的で、どんな形で…」必要としたいか、というコンテクストはXMLで扱うことができるから、そのぶん情報サービスに(つまりWeb)近くなると言えるだろう。現実のE-Book市場は、左下の、データ構造が単純な小説などから動き始めた。ここではマーケティング(消費者)のコンテクストを握っているアマゾンなどが圧倒的な優位を占める。しかし、コンテンツ自体が複雑になって行けば、データ構造は著者・編集者・プログラマーの手に委ねられる(その気があればだが)。出版者はそれによって読者、ユーザーと深く結びつくことができるので、アマゾンの優位も相対化することができる。

原著の出版社のオライリーなどはE-Bookを直販しているが、コンテンツの構造を深化させるビジョンを描いている。他方でGoogleなどは、コンテクスト(メタデータ)を出版社から吸収し、マネタイズするプラットフォームを構築して対応している。Zagatを買ったり、旅行ガイドのFrommer’sを買収して紙の出版をあっさり“廃止”したのはそのためだ。本書はこのように、現実のデジタル出版市場で起きていることの背景を知るのに使える。

本と出版は、その時代のテクノロジー(情報技術、産業技術)の集積であり、それは記録手段が粘土板やパピルスであった時代からそうである。グーテンベルクは活版印刷を発明したのではなく、金属活字やインクといった技術を「使える」ものとするために心血を注いだ。しかし15世紀に彼の制作した活字本は写本のレプリカであり、今日の人々がまず考える「紙の本」のスタイルが確立するにはなお半世紀あまりを要した。それは宣教師たちによって日本にも伝来したが、定着しなかったのは、それを展開させる技術的、産業的土台がなく、また人々が「読む」うえで不可欠と考えた連綿体(続け字)を扱えず、木版のほうに合理性があったためである。技術を継続・発展が可能な形で定着させるのは簡単ではない。テクノロジーは種子にすぎず、人々がそれぞれの場で再創造しなければ実現しない。

「日進月歩」とか言われるデジタル時代においても、それは何も変わらない。本書の著者たちや発行者・ボイジャーの萩野さん、それに筆者も「本の未来」は20年以上前に体験していた。しかしそれらは出版の現実とはならなかった。それは技術であり、ビジネスになるためにはインターネットなどの環境の成熟を待つしかなかった。いや待っていたら何も起きない。実践家たちは、前進と後退を何度も繰り返した。完成した文字組版、対話型インタフェース、動的コンテンツ、知識ベースなどの技術は、プラットフォームがデスクトップからLANに、そしてインターネットに移行するたびに、何度も組み立て直さなければならなかった。ビジネスモデルは錯綜し、ビジネスは遠ざかった。

結局それはアマゾンによって、クラウドとデバイスという基本形で実現されたわけだが、それは「本の未来」を実現しようとしてきた人たちにとっては一つの形であり、入口がそこにあったということに過ぎない。入口は未来ではない。本書はそうした意味で、これから「未来」を実現するためのガイドとなるだろう。未来はやってこない。やってくる未来は現実である。

※この記事はEbook2.0 Forumで2013年3月30日に掲載された同題の記事を転載したものです。

■関連記事

・ウェブの力を借りて「本」はもっと面白くなる

執筆者紹介

- ITアナリスト、コンサルタントとして30年以上の経験を持つ。1985年以降、デジタル技術による経営情報システムや社会・経済の変容を複合的に考察してきた。ソフトウェア技術の標準化団体OMGの日本代表などを経て、2009年、デジタルメディアを多面的に考察するE-Book 2.0 プロジェクトに着手。2010年より週刊ニューズレターE-Book2.0 Magazineを発行している。著書に『電子出版』(オーム社)、『イントラネット』(JMA)、『米国デジタル奇人伝』(NHK出版)など。情報技術関係の訳書、論文多数。2013年、フランクフルト・ブックフェアで開催されたDigital Publishing Creative Ideas Contest (DPIC)で「グーテンベルク以前の書物のための仮想読書環境の創造」が優秀作として表彰された。

最近投稿された記事

- 2015.05.27コラムチーム・パブリッシングの可能性

- 2013.04.02コラム出版未来派のデジタル革命宣言

- 2012.12.13コラムデジタル時代に「出版=清貧」は通用しない

- 2012.08.31コラムPrime+Fire 2で次のステージを狙うアマゾン