posted by 仲俣暁生(マガジン航)

「マガジン航」では本体のブログ記事のほかに、サイドバーで表示している「本と電子書籍をめぐる読み物」というコーナーに、時事ものではないやや長めの文章をアーカイブしています。この欄に、鷹野凌さんの「情報誌が歩んだ道を一般書籍も歩むのか?」を追加しました。ブログ欄の記事として先日書いていただいた、「ハフィントン・ポストにみる「編集」の未来」ともつながる内容ですので、ぜひあわせてお読みください。

鷹野さんの記事を読んで、私も自分が編集の仕事をはじめた頃のことを思い出しました。鷹野さんが振り返っているのは世紀の変わり目、2000年頃の「情報誌」の世界ですが、私が最初に就職した出版社も「情報誌」の会社でした。鷹野さんよりさらに10年前、いまから四半世紀前にあたる1989年のことです。

四半世紀前の「情報誌」を思い出す

当時の編集ワークフローは、基本的に紙ベース。原稿作成は市販の原稿用紙にエンピツで手書き、情報確認は電話での問い合わせがメインでした。ファクスで送られてくる原稿も、まだ大半が手書き。入稿前の「原稿整理」は必須のプロセスで、達筆すぎて読めない文字に泣かされたこともしばしばでした。一台だけ置かれていたOASYSのワープロ専用機は「編集長が編集後記を書くため」だけに(もちろん、ネットにはつながらずスタンドアロンで)置かれていました。ワープロが「清書マシン」などと呼ばれていた時代です。

もちろんインターネットはまだ一般には開放されておらず、ニフティサーブなどの「パソコン通信」が、電子メールのプラットフォームでした。この会社に就職する前に、アルバイトでゲーム雑誌やFM番組の情報欄の編集をしていたことがあり、そこで電子メールによる原稿のやりとりや、独自のマークアップによるタグ付け、フロッピーによるデータ入稿という方法があることを知りました。しかしこの会社に入ってからは、メールで原稿を受け取ることさえできず、「情報誌なのに、なぜ?」と大いに不思議でした。

原稿の送受信はファクスが中心でしたが、書き手によっては封書で送ってきたり、こちらから家まで取りに行くことも。急ぎの場合は「電話送り」といって、短い文章は電話口で読み上げてもらったものを聞き取り、筆記することもありました。〆切を過ぎても原稿を送ってこず、電話にも出なくなったライターさんに、「電報」で催促したこともあります。

月刊誌だったので、ギリギリまで情報のアップデートが必要なため、いったん下版した写植の版下を編集部に戻してもらい、校了日はバラ打ちの写植でストリップ修正を行い、最後は製版所でもまだ情報の追加訂正をしていました。校了の時期は、校正者が編集部内に常駐していたのはありがたかったです。

制作フローだけでなく、ビジネスモデルの変革が必要

1989年といえば、すでにMacintosh用にPostScriptのプリンターが登場しており、日本でも一部の雑誌ではDTPが実用化されていました。また一般企業でもオフィス・オートメーション化が進み、汎用PC(NECのPC9800シリーズなど)と、ジャストシステムの「一太郎」がデファクトスタンダードとなっていました。しかし出版社にはどちらの波も届くのが遅く、OASYSが長いこと「ローカルなデファクトスタンダード」になっていました。

その雑誌で私が同僚や若いアルバイトのスタッフと一緒に進めたのが、まずはワープロによる入稿、さらにはPCの導入とタグ付けのルール決定によるワークフローの合理化でした。伝統的なやり方に慣れていたスタッフからは反発もありましたが、大量のデータ入力の手間がはぶける写植業者にも協力してもらうことができ、「右開き・タテ組み」の雑誌なのに、情報ページだけは組版を「タテ書き」から「ヨコ書き」へと変更するという、大胆なシステム変更に応じてもらうことができました。

こうしたワークフロー改善の努力も虚しく、私の勤めていた会社は1992年に倒産し、編集していた雑誌は他の企業のもとに移って一年あまり続いた後、休刊となりました。失業した私は、たまたま在職中にボーナスで買っておいた、Macintosh Classic Ⅱという、6インチの白黒ディスプレイしかない、はじめて所有するパソコンを編集という商売の道具にしてやろうと決め、なんとか現在まで仕事をつづけています。

「情報誌」の世界とは1990年代の初めで関係が切れてしまい、自分自身でもほとんど読まなくなったもので、鷹野さんに寄稿していただいた文章を読んで、その後の「情報誌」がたどったワークフローとビジネスモデルにおける激変を知ることができました。制作のフローだけを合理化してもダメで、やはりビジネスモデルまで踏み込んだ、改革が必要だったことがわかります。

「情報誌」という、かなり特殊な出版物に起きた出来事が、どこまで「書籍」にも当てはまるのか。それはまだわかりません。しかし鷹野さんが挙げているように、すでにアマゾンのKindle Direct Publishingは、本を出すための工程を大幅に短縮しています。すべての書籍が情報誌と同じ道を歩むことはないでしょうが、このインパクトは決して無視できません。

すべての「本」はベンチャービジネスである

私が「出版の未来」を考えるとき、いつも参照する本がいくつかあります。日本で書かれた「電子書籍」についての本ではなく、英語なのがつらいところでしたが、そのうち二つは、ありがたいことに日本語に翻訳されました(ヒュー・マクガイア、ブライアン・オレアリ編『マニフェスト 本の未来』とクレイグ・モドの『「超小型出版」』です)。

しかしもう一冊、まだ日本語訳されていない重要な本があります。オライリーから出ているTodd Satterstenの「Every Book is a Startup – The New Business of Publishing 」という本です。意訳すれば、「すべての本はベンチャービジネスである」といったところでしょうか。

しかしもう一冊、まだ日本語訳されていない重要な本があります。オライリーから出ているTodd Satterstenの「Every Book is a Startup – The New Business of Publishing 」という本です。意訳すれば、「すべての本はベンチャービジネスである」といったところでしょうか。

この本が面白いのは、「出版ビジネス」全体ではなく、「出版社」という単位でもなく、一冊の「本」そのものがスタートアップ、つまりベンチャービジネスなのだ、という視点です。これこそまさに、いま電子書籍が直面している課題と可能性に対する適切な表現でしょう。ぜひこの本も、日本語で読めるようにしてほしいものです。

ところで、この本の冒頭には、こんな言葉が引用されています。

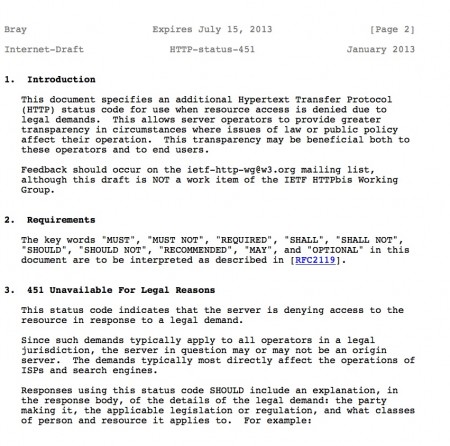

Book publishing is a 16th-century technology based on a 19th-century business model trying to survive in the 21st century.

出版とは、19世紀のビジネスモデルに立脚したまま、21世紀に生き残ろうとしている16世紀のテクノロジーである。

過去の因襲にとらわれて進むことができない出版の世界に対して、未来を志向する若い世代が感じるフラストレーションが、この言葉によって的確に表現されています。

先週末に更新した、大原ケイさんによるブックエキスポ・アメリカ2013のレポート(本を発見するための「出版ハッカソン」)では、出版とIT技術を組みあわせたスタートアップの試みが紹介されています。出版の古い文化を守ることも大事ですが、新しい発想や技術をどんどん試していくことを忘れてしまったら、たんなる過去の墓守にすぎなくなります。こうした試みを、今後も「マガジン航」ではこれからもどんどん紹介していきます。

5月29日〜6月1日にニューヨークで米国書籍産業最大のコンベンション、「

5月29日〜6月1日にニューヨークで米国書籍産業最大のコンベンション、「

清田さんの「本を出すまで」は、出版社をやめて独立した編集者が、自ら出版社を起こして本を出すまでをセルフドキュメンタリーのかたちで綴る連載です。

清田さんの「本を出すまで」は、出版社をやめて独立した編集者が、自ら出版社を起こして本を出すまでをセルフドキュメンタリーのかたちで綴る連載です。