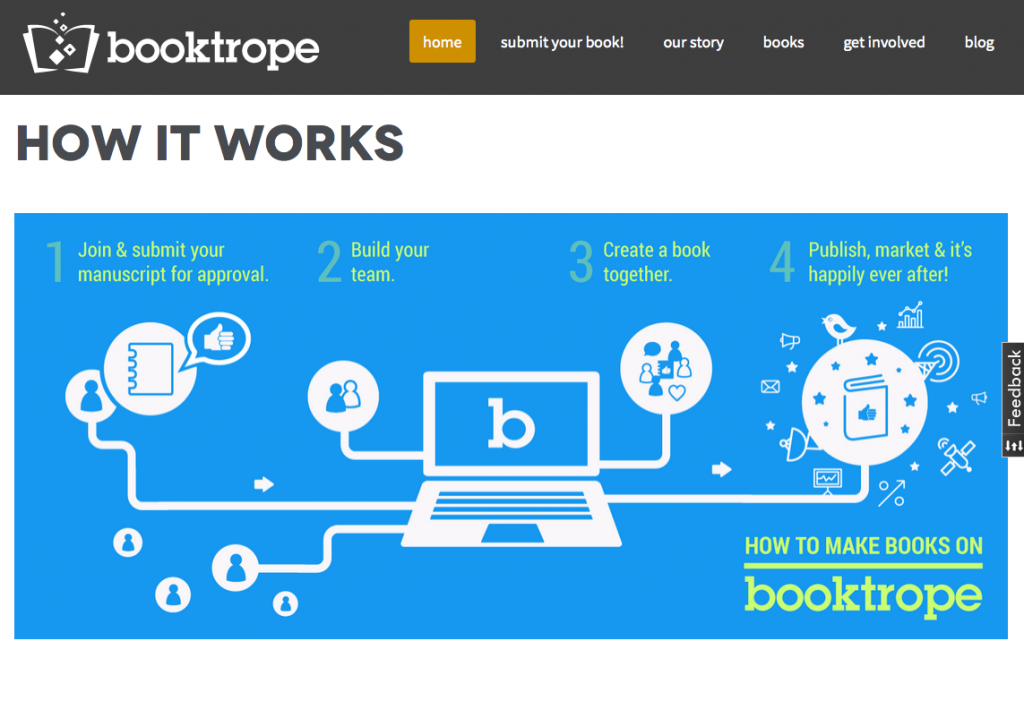

『学校で教えてくれない音楽』(大友良英著・岩波新書)という書名はトリッキーである。著者が意図したわけではないだろうが、言葉の(日本語とは限らない)曖昧さが潜んでいるのである。

おそらく著者は、これを「学校で教えてくれない(種類の)音楽」という意味でつけたのだろう。しかし僕はこのタイトルを、半ば意識的に誤解して読み始めたのだった。つまりこれは、「学校で教えてくれない音楽(というもの)」についての本なのではないかと。

音楽学校を除いて、日本のいわゆる「普通の」学校、小中高等学校で、音楽を教えないことは、誰もがうすうす気がついていると思う。

確かに、僕が公立の小中学校に通っていた時にも、「音楽」と称する授業はあった。「音楽室」と称する部屋さえあった。そのへやには音楽に使うもの――ピアノとか、ほかの楽器とか、楽譜立てとか――があって、黒板には五線が引いてあり、壁には作曲家の肖像画が飾られていた。さらには僕も、そこで「音楽」の授業を受けている時には、自分が音楽を教わっているんだな、と思っていた。

しかしあれは音楽を教えているのではなかった。僕が学校で音楽を教わったのは、音楽を専門に教える高校に通うようになってからである。それまでは「音楽を知っている人」に音楽を教わっていた。小学校や中学校では教わらなかった。

じゃ小中学校の「音楽」の時間にやっていたことはなんだったか。僕たちはその時間に、歌を歌う。リコーダーを吹く。カスタネットやトライアングルを鳴らす。たまにレコードを聴かされる。

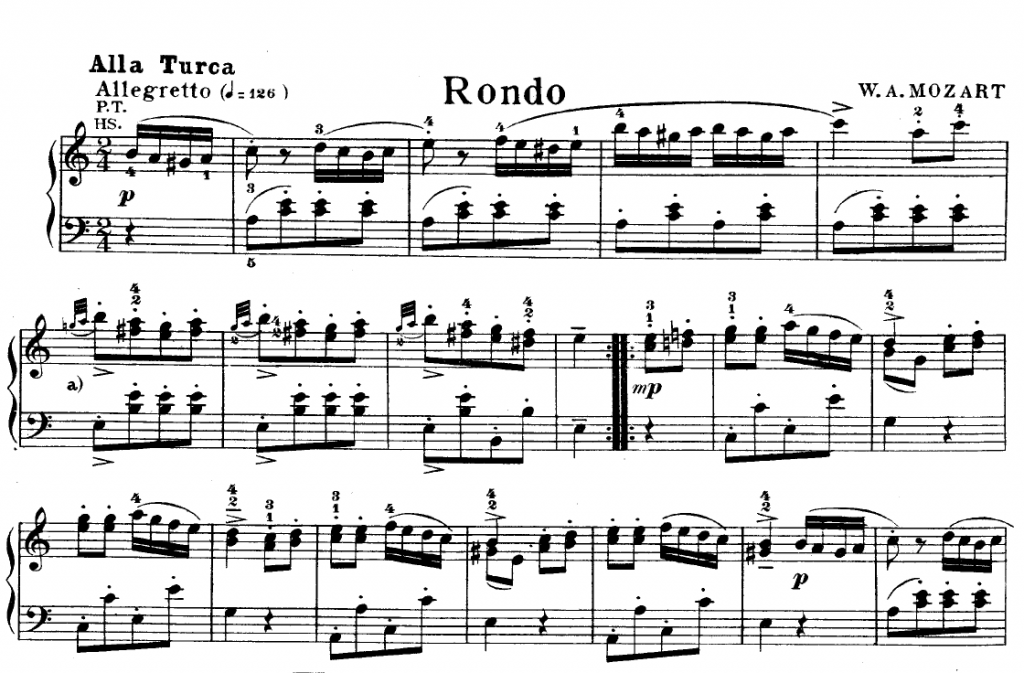

「音楽」の時間に僕が聴かされたレコードで憶えているのは、モーツァルトの「トルコ行進曲」と、ロッシーニの「ウィリアム・テル序曲」と、バッハの「ト短調フーガ」だ。この三曲を特に記憶しているのは、いずれも僕が好きだった曲であったから、そして学校での聴かされ方に腹を立てたからである。

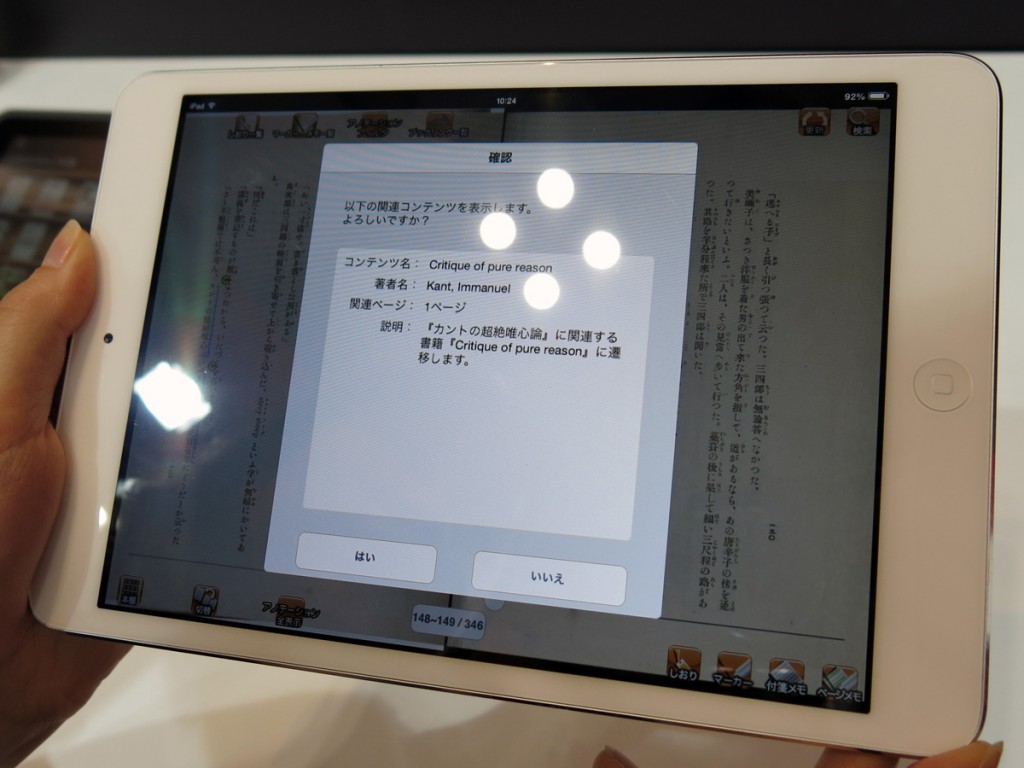

http://imslp.orgより。Public Domain

クラシック音楽至上主義者の憂鬱

モーツァルトのイ長調ピアノソナタ「トルコ行進曲付き」K.331は、第一楽章が主題と変奏、第二楽章がメヌエット、そして第三楽章が当時流行した「トルコ風行進曲」という、形式的に極めて異例なピアノソナタである。ピアノソナタというのは、当たり前の話だが、ピアノソナタ三楽章全体で一曲だ。第三楽章だけ抜き出して聴かせるなんてことはホテルのラウンジでやることで、教育機関のすることではない。

しかし「トルコ行進曲」は、第三楽章だけでもまるまる聴かせたからまだいい。「ウィリアム・テル」に至っては、教師が時おりレコードから針を上げて音楽を切断し、ここは「夜明け」、次が「嵐」……なんて説明をつけながら、各部分の出だしばかりをちょろっと聴かせて、都合三分か四分で「レコード鑑賞」を済ませてしまったのだった。これだけでも僕は義憤にたえなかったが、あの序曲は通しで聴けば十五分以上かかるから、子供の集中力がもたないと教師が判断したのかもしれないと、百歩譲ることもできなくはない。しかし同じハショリを「ト短調フーガ」でもやったのは、今思い出しても納得できん。「ト短調フーガ BVW578」は、わずかに四分半の曲だからである。

つまり普通の小中学校における「音楽鑑賞」は、音楽を鑑賞したとはいえない。この意見が、僕というクラシック音楽至上主義者の保守主義の原理主義と思われるかもしれない。その通りである。私はクラシック音楽至上主義者の保守的原理主義者としてこれを書いている。理由のあることだ。

「音楽」の授業でやったほかのこと、つまり歌を歌うの、リコーダーを吹くのといったことが、音楽となんの関係もないこともまた明白である。リコーダーを吹いたりトライアングルを鳴らすことは、まだしも楽器のメカニズムを知るうえで有益といえるかもしれないが、楽器を「上手に」鳴らすことは、音楽を知るためには、まったく必須ではない。成果が出ていないことでもそれは判る。学校教育のおかげでプラスチック製のリコーダーは、毎年何百万本も流通しているだろう。ところであなたは、その教育の成果としての、日本におけるリコーダー演奏の名手を、何人知っているか。

『学校で教えてくれない音楽』の著者、大友良英氏は、学校の音楽の時間が嫌いだったそうだが、その主な理由は、どうやら「歌が苦手」だったからだそうだ。僕はそれを読んで共感もし、また気の毒でならなかった。

僕も歌はど下手クソだったが、当時から内心ではなんとも思っていなかった。偉大な音楽家が、おおむね音痴であるのを知っていたからだ。

今のCDにはあまり見かけないが、昔のクラシックのLPには、たまに「リハーサル録音」というのが、おまけについていることがあった(今はYouTubeで映像を見ることができるようだ)。ベルリン・フィルやウィーン・フィルを前に、指揮者がドイツ語や英語で指示を出すのが聞こえる。言葉は小中学生だった僕には理解できなかったけれど、「こういう風にやるんだ」といって歌いだす指揮者の、その歌声が、しわがれて弱々しく、どうしようもないほど調子っぱずれなのには、子供心に呆れたものである。歌というより、声で横棒を引っぱってるようなのを出して指示を出す。カラヤンも、ベームも、バーンスタインもそうである。

もちろん、それでいいのである。彼らは、芸術的な才能や統率者の資質、それにピアノ演奏の技術とは別に、たぐいまれな耳と知識を持っている。それが歌声になってあらわれることは稀なのである。逆にいえば、歌手になるならともかく、歌のうまい下手で音楽的才能を判断することは、ほとんど不可能だと僕は思っている。

実際大友氏は音楽家になった。音痴「なのに」なったのでもなく、音痴「だから」なったのでもない。音楽が好きなので音楽家になったのである。『学校で教えてくれない音楽』には、そんな著者の「みんなにも音楽を好きになってほしい」「だれにでも音楽はできる」という気持ちが、すべての頁に溢れている。

学校は「音楽というもの」を教えてくれない

ただやっぱりこの表題は、「学校で教えてくれない(種類の)音楽」という意味だった。「学校で教えてくれない音楽というもの」ではなかった。そこに著者と、読者である僕との齟齬があった。

「ここにある楽器で、ポンって音を出す。いい音だなって思って、ポン、ポン……って続けて音を出す。もうこれで充分に、音楽の種から芽が出ている感じです。何の音楽かはわからないけど、でも、何の音楽だっていいじゃないですか。音を出して楽しいって感じるだけで、充分それは音楽なんだと思います。授業もそこから始めたらいいのになって思います。

それにしても学校の音楽って、なぜ、そういうふうにはなっていなくて、西洋の音楽体系を教えることから始めるんでしょう?」(6頁)

ここに齟齬がある。それは著者と僕との齟齬である。しかしこれは、著者と「学校」との齟齬とはいえないのである。僕にはそう見える。大友氏と「学校」とが、相対立しているとは、僕には見えない。

なぜなら文部科学省の「中学校学習指導要領」第2章「各教科」第5節「音楽」の冒頭、「目標」には、こう書かれているからである。

「表現及び鑑賞の幅広い活動を通して、音楽を愛好する心情を育てるとともに、音楽に対する感性を豊かにし、音楽活動の基礎的な能力を伸ばし,音楽文化についての理解を深め、豊かな情操を養う。」

また、各学年の「目標」の中にも、「音楽によって生活を明るく豊かなものにし、生涯にわたって音楽に親しんでいく態度を育てる」とか、「多様な音楽表現の豊かさ」とか、「創意工夫」とか、「幅広く主体的に鑑賞する能力」とある。

「音を出して楽しいって感じる」というのと、文科省の「目標」のあいだに、さほどの懸隔があるとは思えないのである。両者はともに、音楽が感性をはぐくみ、情操をやしなう、多様な表現であると主張している。

こう書くと、僕があたかも、大友氏は文科省と同じだ、対立しているように見せかけてるだけだ、とでもいいたがっているように思われるかもしれないが、とんでもない。

大友氏は現代の音楽家のうちでも、最も大きな領域を視野におさめた、ゆえに(ノイズ・ミュージックから「あまちゃん」に至る幅広い活躍を見せながらも)孤高の才能である。『学校で教えてくれない音楽』も、音楽に関する高度な知性を、誰にでも理解できるように書いているところもあれば、紙面から音楽が立ち上ってくるように感じるところもあり、その(実際には聞こえない)音楽のいくつかは、それだけでなぜか胸を打たれるようなものだったりする。

そんな著者の孤高、著作の感動が、学校の音楽教育への疑問に端を発していることは疑いをいれない。

そして僕もまた、恐らく大半の日本人と同様、「音楽の時間」が好きではなかった。

大友氏と文科省のあいだに懸隔が感じられないのは、大友氏が文科省の「目標」をなぞらえているからではない。逆だ。文科省が大友氏の主張に「寄せていってる」ことが問題なのである。

当然なのかもしれないが、大友氏は、学校の「音楽」はちょっと違うんじゃないか、とはいっても、じゃあ学校はどんな音楽を教えてくれたらいいのか、という提言はしていない。氏はただひたすら、自分の考える音楽教育を目指しているだけである。いやそれは狭い意味での「教育」などではない。氏は音楽を広げている。伝えている。氏にとって学校の「音楽の時間」なんか、本当はどうだっていいのかもしれない。実際どうだっていいであろう。

「音楽」は理数科目である

ただ、僕はこれを読みながら、学校での音楽教育について夢想しないではいられなかった。学校とはどういう場所か。教育とは。学校は音楽に何ができるのか。

そしてその夢想をする僕は、大友氏とは真逆の、クラシック音楽至上主義者の保守的原理主義者なのである。

「学校の授業で音楽を教えるとき、最初から『音楽とはこういうものです』という大前提を有無を言わず出してしまっているように思うんです。例えば、『ドレミファソラシド』をかなり最初の段階で教えるでしょ。だけど『ドレミファ』でできている音楽が全てではないですよね。」(4頁)

僕は学校が「ドレミファソレシド」を教えているとは思わない。少なくとも「ドレミファソレシドとは何か」は、学校教育では教えていない。

なぜなら、「ドレミファソラシドとは『音階』のうち『全音階』の『長音階』を意味し、『長音階』とは『全音』と『半音』を組み合わせた7音によって構成される音階であって、その組み合わせとは『全(音)-全-半(音)-全-全-全-半』である」が、こんなことを音楽学校以外の学校で教わった人は、ほとんどいないからである。

「長音階」とは別に「短音階」もあり、短音階には「和声的短音階」と「旋律的短音階」と「自然的短音階」があって、さらに「全音階」がある以上「半音階」もあるわけだが(そしてクラシック音楽で用いられる音階はこれだけではない)、クラシック音楽の基礎になじみのない読者には、とっくのとうに興味半減であろうし、僕も「文章という音の鳴らない場所でクラシック音楽の基礎について説明することの無理」を、早くも感じ始めている。

大友氏のいう、「ドレミファソラシド」をかなり最初の段階で教えるというのは、「音楽にはドレミファソラシドというものがある。とにかくそれはある」と、「丸暗記」の一種を強要される、という意味である。歴史の年号や英語の不規則変化動詞を丸暗記させられるのと変わらない。

しかし、そうであれば、それは学校が他の教科でやっている教育方法と、大差ないわけである。つまり音楽の教科だけが非難されるいわれはないはずだ。

にもかかわらず、大友氏の「音を出して楽しいって感じるだけで、充分それは音楽なんだ」という学校音楽教育批判が、説得力を持つのはなぜだろうか。

大友氏の言ばかりではない。「音楽は楽しいのに、音楽教育は楽しくない」という批判は、ほとんど手あかにまみれているといっていいくらい、何度も聞かされ、また自分でも感じる。それはなぜなのか。

数学だって化学だって、それを楽しめる人にとっては楽しい。けれども「学校で教える数学は楽しくない」という批判は、数学の苦手な人の口から出るのがもっぱらである。「学校で教える音楽」を批判するのは、つねに大友氏のような一流の音楽家なのだ。どうしてか。

理由は簡単である。音楽は学校の外にあるからである。数学者や化学者は、実に多くの場合、その業績を学校の中で成し遂げる。音楽は社会の中で、ライブハウスやコンサートホールで成立し、資本の保護を受けたり、同時代のテクノロジーを利用したりして実現する。そもそも学校とはなんの関係もなしに自分の音楽を創造した音楽家は、クラシック音楽の世界ですら、ハイドンから武満徹に至るまで、枚挙にいとまがない。

「ドレミファ」でできている音楽が全てではないですよね、と大友氏がいう通り、世界には「言葉の数ほどのいろんな音楽」がある。『学校で教えてくれない音楽』の範囲は広い。

では一方「学校で教える音楽」は、どうあるべきだろう。

ドレミファソラシドを教える。とにかくそういうものがあるということを教える。そこから始めるべきだと、僕は考えている。

僕がいっているのは、ドレミファ以外にも音楽はあるとは、教えない、という意味だ。ひどい言い方をすればそうなる。大友氏の『学校で教えてくれない音楽』というのは、要するに「クラシックが音楽の一部にすぎないような音楽」のことだ。それなら「学校で教える音楽」は、クラシック音楽に限定すべきだと、僕は考えるわけである。

ただし現行の文科省指導要領にあるような、「感性」とか「情操」を養う、などという「目標」のためではない。そんなものは断然廃する。「音楽を愛好する心情」も不必要だ。

学校で教える音楽は、物理学的、あるいは数学的であるべきである。

(【後篇】につづく)