盛り上がる図書館カフェ

図書館のカフェが注目されている。利用者としての印象もあるが、アカデミック・リソース・ガイドのスタッフとして関わっている公共図書館づくりにおける現場での実感としてより強く感じる。『ライブラリー・リソース・ガイド』12号の特集「カフェ✕図書館」冒頭のエッセイ「図書館でコーヒーを飲んでもいいの?」にも書かれているが、図書館のカフェが注目される契機となったのは、やはり武雄市図書館のスターバックスコーヒーだろう[*1]。「いやいや、武雄市図書館の前から図書館にカフェはあったよ」とおっしゃる方もいると思う。それはその通りなのだが、それまで図書館に関心がなかったような人びとにも「スタバのある図書館」として認知されたことは、図書館におけるカフェムーブメントの新たな扉を開く大きな出来事であった。

武雄市図書館の企画段階で市民を対象にしたアンケートを行った時に、今後図書館に増えたらうれしいサービスについて質問したところ、圧倒的に多くの人が「カフェ」と回答していた。「スタバのある図書館」が実際につくられる上で、大きな推進力が働いたのは間違いないが、それは樋渡啓祐前・武雄市長が力ずくで進めたということではなかったし、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が自分たちのスタイルを押し付けたということでもなかった。そういったところも部分的にはあったと思われるが、一番大きく働いたのは、「図書館にカフェがほしい!」という市民の思いであった。

いずれにしても、武雄市図書館によって可視化されることとなった図書館におけるカフェムーブメントは、今後ますます盛り上がっていくだろう。

デイズキッチン(佐賀県立図書館)撮影:李明喜(ARG)

カフェジャーナル(一関市立一関図書館)撮影:野原海明(ARG)

さて、本記事は、現在の図書館におけるカフェムーブメントが、2000年前後に起こった「東京カフェムーブメント」の延長にあり、この文脈を捉えることが今後の図書館におけるカフェづくりを考えるにあたり、必要不可欠であると主張するものである。そのことを「公共性」に触れつつ、「デザイン」の観点から考えてみたい。

書かれなかった東京カフェムーブメント

ジャーナリスト・経営コンサルタントの高井尚之は、著書『カフェと日本人』[*2]の中で以下のように記している。

なお、現在に続くカフェブームは、2000年頃に始まったとされる。カフェ業界の専門誌である『月刊カフェ&レストラン』(旭屋出版刊)編集長の前田和彦氏は、「東京・駒沢にある『バワリーキッチン』や、中目黒にあった『オーガニックカフェ』(現在は閉店)といった、おしゃれ感のある個性的な店を『ブルータス』のようなマガジンハウス系の雑誌や女性誌が積極的に取り上げて“東京カフェブーム”が起きたのが、ブレイクしたきっかけ」と語る。

『カフェと日本人』は、「人類とコーヒーとの出合い」から文壇カフェやメイドカフェなどのカフェの変遷、そしてドトールとスタバの比較まで、日本におけるカフェ・喫茶店の歴史を広くカバーした本なのだが、現在に続くカフェブームの始まりとされている“東京カフェブーム”については上記以外には言及されていない。

大正から昭和にかけての喫茶店の歴史や、ドトール、スターバックスについて書かれた本はそれなりにあるのだが、東京カフェについて書かれた本はほとんどない。見つかるのは当時の『ブルータス』などのカルチャー系、ファッション系雑誌か、『アリガット』(IMAGICAパブリッシング、2004年休刊)のような飲食系雑誌の特集くらいしかない。

そんな中で、東京カフェについてフォローし続けている書き手に、ライター/エッセイストの川口葉子がいる。川口は東京に続々と新しいカフェが生まれつつあった1999年末に個人サイト「東京カフェマニア」をスタートし、以来様々な雑誌やウェブサイトでカフェに関するエッセイやレシピなどを書き続けている。カフェに関する書籍も多数出しており、『東京カフェを旅する――街と時間をめぐる57の散歩』[*3]には東京カフェ年表を掲載し、その中で東京カフェの始まりの一軒として1997 年にオープンした「バワリーキッチン」を紹介している。当時の東京カフェの全てではないが、東京カフェの歴史をまとめたものとしてはほぼ唯一なので、関心のある方はぜひ手に取っていただきたい。

教科書には載らない東京カフェの歴史メモ

本をゆっくり読む時間がない方のために、東京カフェの歴史を簡単にまとめてみよう。まずは東京カフェ以前の歴史を、メニューの頼み方の変遷で追ってみたいと思う。

●ホット(またはブレンド)、一つ

街の個人経営の喫茶店から都市部のコーヒー専門のチェーン店、そして1980年代にドトールコーヒーによって確立されたセルフカフェスタイルのカフェまでが、大体これで通る。乱暴にまとめるとおじさん文化としてのカフェの時代と言える。

●カフェオレ、シルブプレ

1989年に渋谷Bunkamuraにオープンしたドゥ マゴ パリに始まるフレンチスタイルカフェの隆盛。多くの人がクロワッサンの美味しさとギャルソンという言葉の意味をこの時代に知った。ドゥ マゴ パリの他に、原宿のオーバカナルや広尾のカフェ・デ・プレなどが、パリの再現に徹底的にこだわった店づくりと運営を行っていた。

●トールラテ、ワン

1996年にシアトルからスターバックスコーヒーが上陸し、エスプレッソベースのアレンジコーヒーをテイクアウトで持ち歩きながら飲むという、新しいスタイルを定着させた。2015年5月に唯一未出店だった鳥取県に進出し、全国47都道府県に店舗が展開されることとなった。東京カフェムーブメント以降も、TSUTAYAとの融合によるBOOK&CAFÉや、冒頭の武雄市図書館のような公共図書館内への展開など、カフェカルチャーにおける一つの核となっている。

次に、東京カフェムーブメントを代表するカフェを年代順に紹介する。これらのカフェの簡単な解説だけで、ある程度の概略は追えると思う。

●フリーペーパーはカフェの教科書

カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ(鎌倉、1994年オープン)

筆者は東京カフェの始まりは「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ」だと考えている。正確には東京ではなく鎌倉だが、まあ首都圏ということでお許しいただきたい。「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ」のマスター堀内隆志は自著『鎌倉のカフェで君を笑顔にするのが僕の仕事』[*4]の中で、「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ」が発行していたフリーペーパー「ディモンシュ」のエッセイ面がカフェの経営、レコード紹介面が音楽の教科書だったと書いている。フレンチスタイルにおけるパリのカフェのようなお手本がない中で、フリーペーパーを媒介に東京カフェの要素となっていくコーヒーやフード、それからブラジル音楽など、メニューからコンテンツ、グッズまでを学びながら独自につくってきた。

カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ(鎌倉)撮影:野原海明(ARG)

●駒沢公園にできた東京の食堂

バワリーキッチン(駒沢、1997年オープン)

ダイナーカフェ流行のきっかけとなり、「東京カフェの熱気を全国に知らしめた発火点」(川口葉子)となったカフェ。

●モダンデザイン×キャラクター=中目黒的ガチャガチャ空間

オーガニックカフェ(中目黒、1998年オープン)

「オーガニック・デザイン」というモダンデザイン家具のショップがそのままカフェになった。「カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ」にいるチャッピー(デザインスタジオ・グルーヴィジョンズが製作したキャラクター)のマネキンバージョンがここにもいた。

●音楽の街に生まれたラウンジ系

カフェ・アプレミディ(渋谷、1999年オープン)

オーナーは音楽プロデューサーの橋本徹。音楽の街渋谷で音楽にこだわり、コンピレーションCDをリリース。大ヒットとなりカフェミュージックというジャンルを開拓した。

●和みの家系カフェでまったりと

ヌフ・カフェ(恵比寿、1999年オープン)

元祖「家系」カフェのroom roomが閉店した後に、次のお店としてオープンした正統な家系カフェ。山手線沿いのビルの9Fにあったので「ヌフ(9)・カフェ」。

●カフェで遊ぶように仕事をする

オフィス(外苑前、2001年オープン)

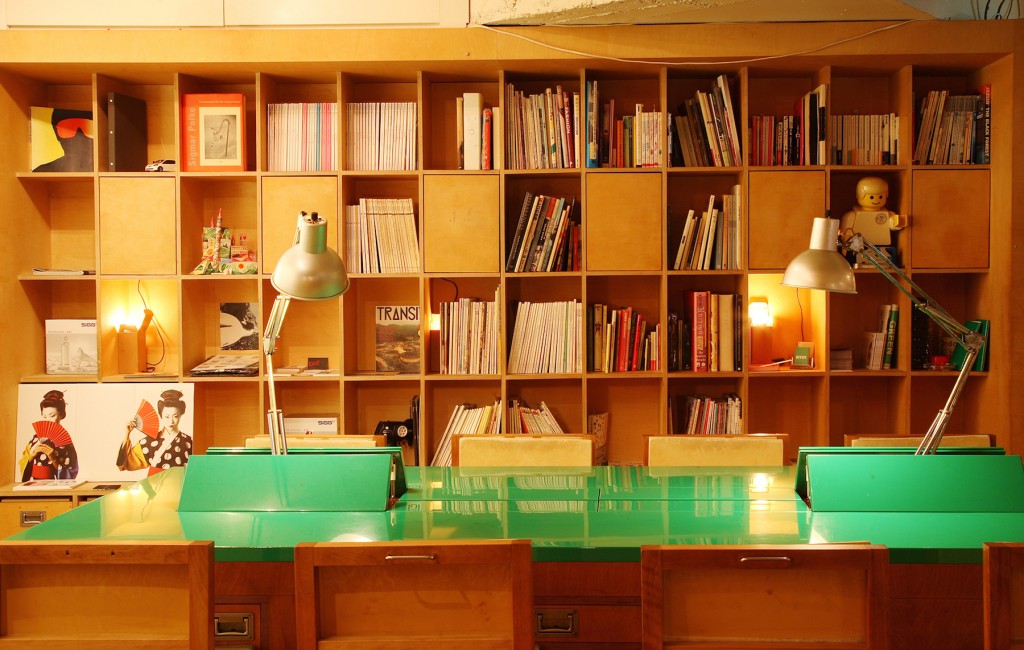

「ファッション、建築、音楽、デザイン、アート、食をコンテンツに“遊び場”を創造する」会社、トランジットジェネラルオフィスによる最初の店舗。コワーキングを始め、現在に続く様々な文化ムーブメントに影響を与えた。

OFFICE(外苑前)

●待ち合わせはあのピンクのサインで

サイン外苑前(外苑前、2002年オープン)

「街の目印――すべては待ち合わせを快適なものにするために」というコンセプトでつくられた、上記「オフィス」に続く、トランジットジェネラルオフィスによる2番目のカフェ。現在は都内で5店舗展開している。

Sign外苑前(外苑前)

浮き沈みの激しい飲食業界でありながら、上記に挙げたカフェは「オーガニックカフェ」以外、全て現在も人気のカフェとして営業を続けているということは特筆に値する。これらのカフェはいずれも現役にして伝説、テニス界で言うロジャー・フェデラーのような存在である。

世界中の文化が次々と流入し、多様な文化の中から好きなものを選ぶことができる環境が日常となった1990年代。これまでの世代のように既に確立したスタイルを丸ごと利用するのではなく、前例に頼らずに自身の判断でつくっていく創造性と覚悟を持ったオーナーが、東京カフェムーブメントを牽引していくのである。

もう一つこの東京カフェの歴史を振り返る時、抑えておかなければならないのは、スターバックスのスタイルが定着していく時期と、東京カフェのムーブメントは重なっているということだ。この2つの流れは文化現象としては別の区分でありながら、同時代的な相互関係にあった。例えば、東京カフェのオーナーはお店をつくる時に、スターバックスとの差別化を意識しただろうし、一方でスターバックスによって広まったエスプレッソベースのコーヒーメニューは、顧客ニーズから前提としてメニューに組み込まれた。文化に限らず、「現象」は新しい世代が生まれた時に前世代から入れ替わるのではなく、しばらくは並存していく。その並存において2つの世代間には相互作用があるということは、見落としてはならない。

スターバックスのトイレから考える公共性とデザイン

スターバックスと公共サービスの関わりとしてよく挙げられるのがトイレだ。ブライアン・サイモン著『お望みなのは、コーヒーですか? スターバックスコーヒーからアメリカを知る』[*5]にもスターバックスのトイレの話が出てくる。ニューヨークに公衆トイレが少ない理由を尋ねられた当時のニューヨーク市長マイケル・ブルームバーグは、スターバックスがたくさんあってトイレを使わせてもらえるから必要ない、と答えたらしい。ブライアン・サイモンは、スターバックスは公共空間と呼べる場所ではなくトイレを利用できる人はコーヒーを注文した人間だけであり、「公共サービスが不十分なことに乗じて、一企業としての売り上げ増加の機とする」と批判する。

しかし、人が汚いトイレより、きれいなトイレを求めるのは自然な欲求だ。多くの人は、汚物が付着して悪臭を発し犯罪のリスクもありそうなトイレより、掃除が行き届いてハンドソープも補充されていて大きな鏡のあるゆったりしたトイレの方を好む。スターバックスのトイレは、公共サービスが不十分な部分を民間サービスが部分的にではあるが補完している一例だと言える。アメリカや日本のスターバックスでは基本的には注文した人しかトイレは使えないが、ドイツ(ベルリン)のスターバックスでは注文していない人でもスターバックスのトイレを使うことができた。

個人と共同体の社会的意味が書き換えられ続けてきた現代においては、十全を満たす公共の場所などはありえない。「官VS民」にしても、「官から民へ」にしても、このような二項対立は既に通用しない。哲学者の山脇直司は『公共哲学とは何か』[*6]の中で、「政府の公」「民の公共」「私的領域」3つの相互作用を考察するようなパラダイムの必要性を書いているが、空間デザインを「都市」「建築」「インテリア」「情報」といった区分で捉えるのではなく、「あいだの空間のデザイン」という概念から捉えることで、このパラダイムは前提となる。

カフェでも、図書館でも、これからの施設計画において、それが公共空間であってもつくる場面においては人間の消費欲求に対峙する必要がある。また、商業(民間)空間をつくる場面でも公共政策に向き合わなければならない。

この投稿の続きを読む »